Il Gwangju Folly Project, iniziato nel 2011, assume questa definizione come punto di partenza, ma più che altro riguarda la tensione tra forma e funzione. Ciascuna folly accoglie una determinata funzione nel contesto urbano di Gwangju, pur conservando il suo potenziale di entità indipendente che agisce e viene letta come un oggetto. Nel 2011 dieci di questi edifici sono stati installati nel cuore della città come strumenti di rivitalizzazione del centro cittadino.

Il progetto di quest’anno, a cura di Nikolaus Hirsch, direttore della Städelschule e della Kunsthalle Portikus di Francoforte, è una riflessione sulla nuova condizione di autonomia della mostra (collocata in calendario tra la Biennale d’arte e quella di design) e si fonda sulla morfologia della città stessa.

Coinvolgendo una varietà di professionisti come artisti, architetti e scrittori – il cui lavoro è incentrato su un’impostazione progettuale interdisciplinare e di collaborazione – gli edifici realizzati rendono attivo lo spazio e creano un dialogo attraverso l’oggetto e attraverso l’esperienza vissuta da chi vi risiede.

Danielle Rago: Il Gwangju Folly Project è arrivato alla seconda edizione. La prima, diretta da H. Sang Seung e da Ai Weiwei, era dedicata alla folly come icona. Qual è la tua interpretazione di questo progetto e in che modo il tuo particolare punto di vista nella direzione e nella curatela del progetto di quest’anno è differente dal progetto dell’anno passato? Che cosa ti aspetti da questa nuova edizione?

Nikolaus Hirsch: Il mio punto di partenza è il tema degli oggetti e delle cose nello spazio pubblico. In via preliminare si potrebbe perfino dire che ce ne sono già troppi. Mi interessa la condizione critica degli oggetti: in quale misura riescono a innescare una narrazione o un conflitto? Le folly possono essere la materializzazione di qualcosa che suscita discussioni sul concetto di spazio pubblico? Mi interessano meno in quanto oggetti inutili. Mi interessa di più un’esperienza estetica collegata alla dimensione politica dello spazio pubblico. Qui sta il collegamento con Gwangju e con la storia della rivolta del 18 maggio.

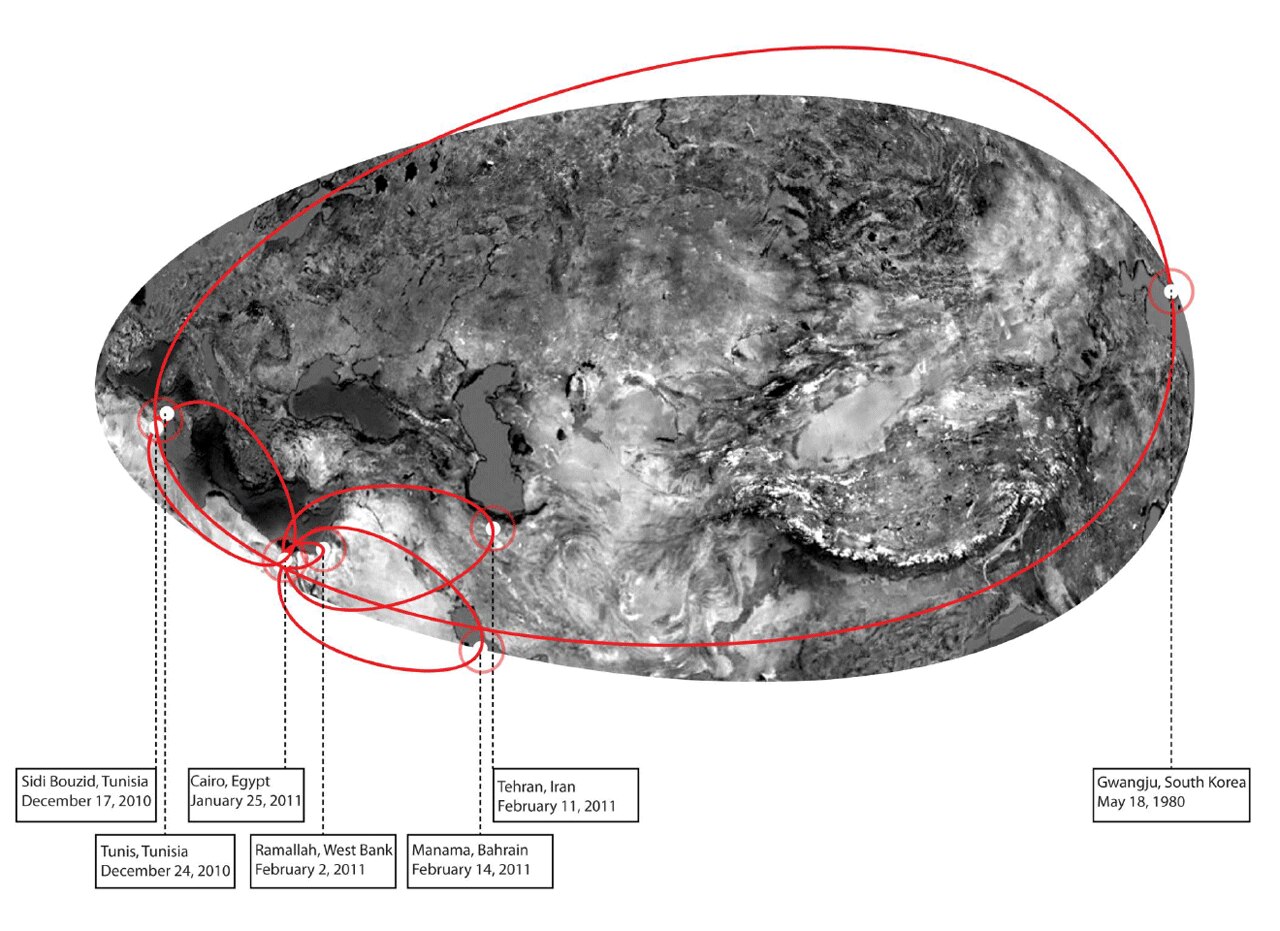

Lo spazio pubblico è stato la scena del movimento di democratizzazione coreano, come succede oggi in città come il Cairo e Damasco.

DR: Data l’ubicazione estremamente delicata dal punto di vista storico di Gwangju, nella Corea del Sud, come sono stati scelti i singoli siti nell’area cittadina?

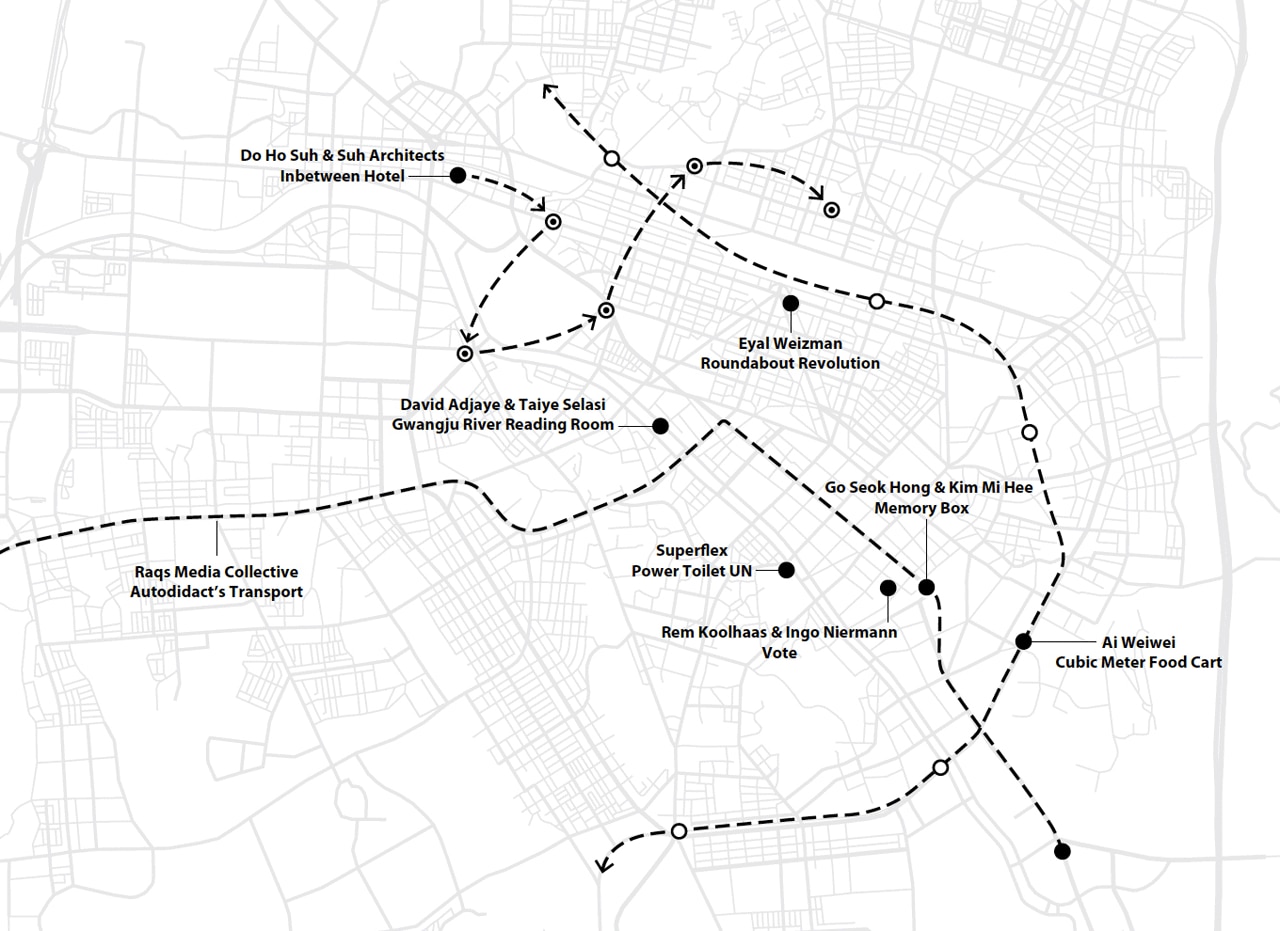

NH: Insieme con i collaboratori alla curatela Euy Young Chun e Philipp Misselwitz, con il gruppo della Biennale di Gwangju e con degli esperti locali ho formulato per i siti varie proposte, alcune più ovvie, altre da tenere sott’occhio. Il processo ha implicato alcune visite in loco e varie discussioni, ma alla fine ogni sito è stato scelto dagli artisti e dagli architetti. Qualunque altra soluzione sarebbe stata controproducente: non è una situazione ordinaria di rapporto tra committente e architetto. La scelta del sito e i requisiti non sono predefiniti ma costituiscono parte integrante dell’opera dell’artista e dell’architetto. Il processo ha coinvolto sempre più a fondo dei gruppi locali di Gwangju. Realizzeremo otto nuove folly, ma, se si guarda alla pianta dei siti, essa non indica uno schema urbanistico immediato né ovvio.

Realizzeremo otto nuove folly, ma, se si guarda alla pianta dei siti, essa non indica uno schema urbanistico immediato né ovvio.

DR: Il progetto di quest’anno coinvolge professionisti il cui lavoro sta in qualche modo al confine tra arte e architettura. E la loro prassi professionale appare spesso dotata di un programma politico. Puoi approfondire il tema dei partecipanti di quest’anno? Come sono stati scelti e in che modo i loro progetti si sviluppano sulla falsariga del tema di quest’anno?

NH: Cercando di definire un’idea di folly come oggetto materiale critico ho pensato che limitare la partecipazione ai soli architetti sarebbe stato miope e in definitiva sbagliato. Perché? Essendo io stesso architetto, ma anche curatore e docente, sono giunto alla conclusione che gli architetti non sono necessariamente gli unici specialisti dello spazio pubblico. Lo spazio pubblico è uno spazio conflittuale, soggetto a contestazione. È uno spazio di dibattito dove ciascuno ha da dire la sua. Il suo punto di partenza non si può ridurre a un’unica disciplina. In contrasto con il progetto dell’anno scorso mi interessava invece avere punti di vista differenti, perfino posizioni ibride. Quindi abbiamo invitato partecipanti interessati a lavorare in modi lievemente differenti, professionisti abituati alla collaborazione e che fanno parte di un collettivo. Gli architetti inclusi nell’elenco dei partecipanti, come David Adjaye e Rem Koolhaas, fanno squadra con dei letterati. David Adjaye collaborerà con Taiye Selasi, che vive a Roma, e Rem Koolhaas collaborerà con lo scrittore Ingo Niermann, che vive tra New York e Berlino.

Lo spazio pubblico è uno spazio conflittuale, soggetto a contestazione. È uno spazio di dibattito dove ciascuno ha da dire la sua.

DR: Parlaci del contesto del progetto e di come artisti, architetti, letterati e collettivi si sono dimostrati sensibili alle specificità del sito, se pure lo sono stati.

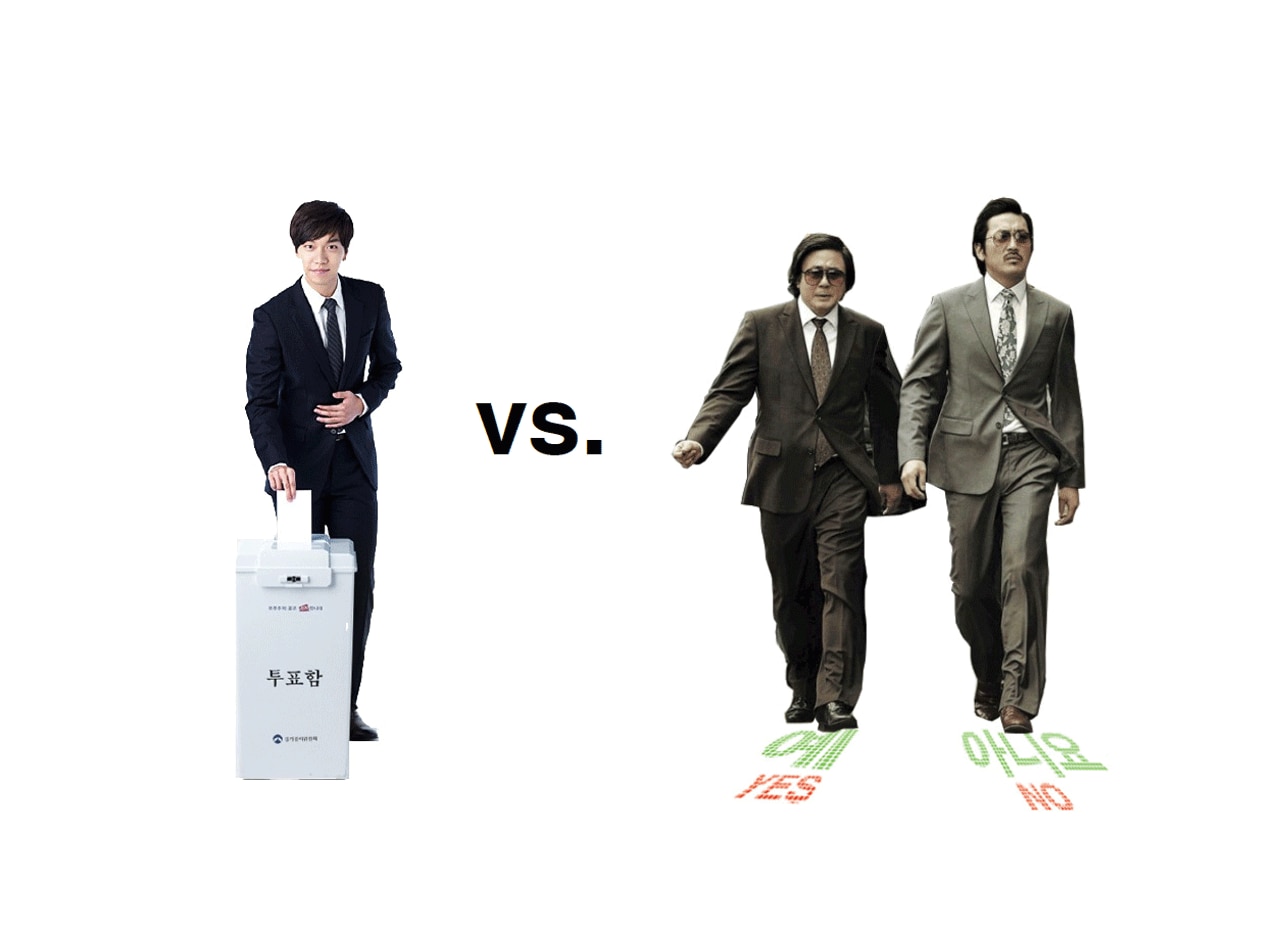

NHG: Il tema del sito per me è un altro aspetto importante. In realtà credo che il sito oscilli tra due condizioni: la specificità da un lato e la decontestualizzazione dall’altro. Una folly non è mai veramente site specific o coincidente con il suo contesto, ma non ne è neppure totalmente distaccata. Sta da una parte e dall’altra. Il sito del XXI secolo esiste contemporaneamente a scale differenti: a Gwangju e nel mondo. Il che riflette il modus operandi della folly. C’è un momento di decontestualizzazione o di ricontestualizzazione. Penso al modo in cui Superflex mette insieme territori e geografie differenti. Artisti e architetti possono offrire il loro contributo a determinate località come Gwangju, ma al tempo stesso fare riferimento a un altro contesto. Credo che questo parallelismo sia qualcosa di molto importante quando si pensa agli oggetti nello spazio pubblico. Non sono mai soltanto nello spazio in cui li si vede: appartengono allo stesso titolo ad altri sistemi e luoghi di riferimento. Ciò vale per il progetto che sarà sviluppato da Eyal Weizman. Eyal è architetto e contemporaneamente è uno dei pensatori più all’avanguardia in tema di problemi spaziali. Rappresenta una nuova generazione d’architetti che forse non costruiranno molto, ma avranno comunque un influsso incredibile in materia di lettura, di interpretazione dello spazio, e in questo caso del suo rapporto con le questioni politiche. Coinvolto com’è nella militanza per i diritti civili, che a Gwangju è un discorso profondamente presente, il suo progetto analizzerà lo spazio pubblico tra il momento della rivolta e il consenso, tra la rivoluzione e la tavola rotonda.

DR: Il Gwangju Folly Project cade direttamente tra la Biennale d’arte (che si è chiusa di recente nel novembre 2012) e la Biennale di design (che inizia nel settembre 2013). Parlaci della collocazione della manifestazione tra le due biennali. C’è un riferimento diretto a una di esse, oppure a entrambe?

NH: Non ci sono collegamenti alla Biennale di design né alla Biennale d’arte. Gwangju Folly è diventato una terza manifestazione, autonoma, promossa dalla Gwangju Biennale Foundation. È una differenza fondamentale rispetto alla prima edizione. E ci sono dei motivi particolari. Una delle ragioni è che lavorare in uno spazio pubblico, anche alla piccola scala di una folly, richiede una logica temporale differente dalla concezione determinata dalla durata di una mostra. Richiede la logica del tempo senza regole. Il che implica una prospettiva totalmente diversa dello spazio pubblico e del coinvolgimento dei cittadini. Il gruppo di artisti, architetti e letterati scelti per questo progetto rispecchia questa situazione. I loro progetti sono esposti al pubblico e anche a un’ampia e incontrollabile critica pubblica. A paragone di una biennale, che ha luogo nello spazio sicuro racchiuso dalle bianche pareti di un edificio simile a un museo, le folly devono correre il rischio di assumere la condizione critica di oggetti nello spazio pubblico.