Dici Atene ed è scontato pensare al Partenone, al tempio di Zeus, alla statuaria greca, ai reperti archeologici e alla maschera di Agamennone, ai fregi, alle monete, all’Accademia e al Liceo dei filosofi, alla prigione di Socrate, alla storia dell’epoca dell’oro ellenica, ma anche a millenni di stratificazioni e sedimentazioni, alle chiese ortodosse più o meno antiche. Qualcun altro penserà ai traghetti per le isole dal Pireo, che era il porto già ai tempi di Pericle; qualcun altro ancora al campione Nba Giannis Antetokounmpo, che qui ad Atene è nato ed è la sua più recente star internazionale.

Atene è la città che deve il nome ad Atena, patrona della saggezza, ma anche dea guerriera. Atene è la città combattente delle manifestazioni cariche di rabbia per il disastro ferroviario di Tempi, insabbiato dal governo; ed è la città tra le prime a rivoltarsi contro l’overtourism, a partire dal centralissimo quartiere anarchico di Exarchia, coinvolto anche dal filosofo e curatore Paul B. Preciado nel programma pubblico di documenta 14.

Proprio quell’edizione di documenta, nel 2017, ha fatto scoprire a molti che nella capitale greca non ci sono solo echi e rovine: la scena dell’arte contemporanea è vivace, soprattutto nelle arti visive e performative, la danza e il teatro. Forse avete sentito dire che “tutti gli artisti stanno fuggendo da Berlino per spostarsi ad Atene” o che “Atene è l’ultima città d’Europa dove esista ancora una vera scena underground”. In questa narrazione, il museo pubblico di arte contemporanea, l’EMΣT (che qui latinizzeremo in Emst), ha un ruolo centrale.

Sotto la direzione artistica di Katerina Gregos, in carica dal 2021, l’Emst si è affermato come nodo cruciale della geografia artistica europea. Gregos, curatrice di fama internazionale, è nota per il suo impegno nel coniugare arte, politica e società. È lei ad aver introdotto una struttura curatoriale basata su cicli tematici che si sviluppano per mesi, come i precedenti “Modern Love (or Love in the Age of Cold Intimacies)”, dedicato alle relazioni nell’era dei social media, e “What If Women Ruled the World”, una rassegna tutta al femminile, nata per contrastare la storica marginalizzazione delle donne nel mondo dell’arte.

Gregos dice che non considera il museo solo un luogo per scoprire arte, ma anche un posto per scoprire storie. È seduta al caffè del museo, alle spalle un’installazione in fase di montaggio. Mancano pochi giorni all’apertura del nuovo ciclo, e l’intero edificio è un cantiere. “Why Look at Animals? A Case for the Rights of Non-Human Lives”, in esposizione fino a gennaio 2026, è per lei il risultato di oltre dieci anni di ricerca, nonché il progetto più ambizioso e corale mai realizzato dal museo. Più di 60 artisti provenienti da 4 continenti, oltre 200 opere distribuite su tutti i piani dell’Emst.

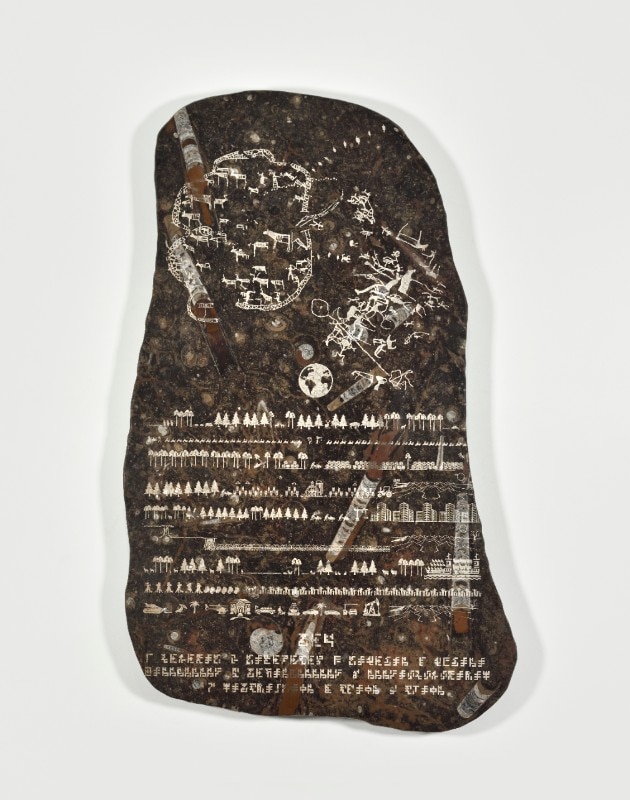

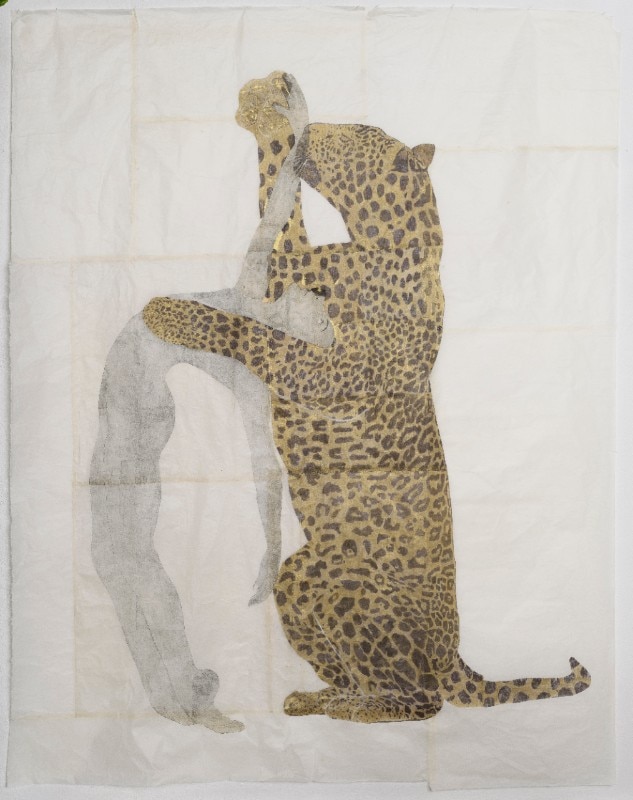

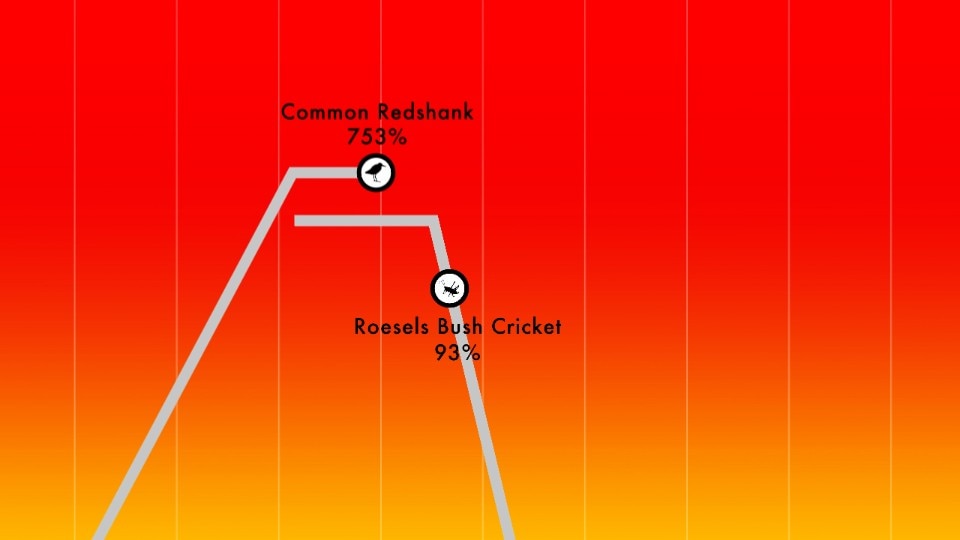

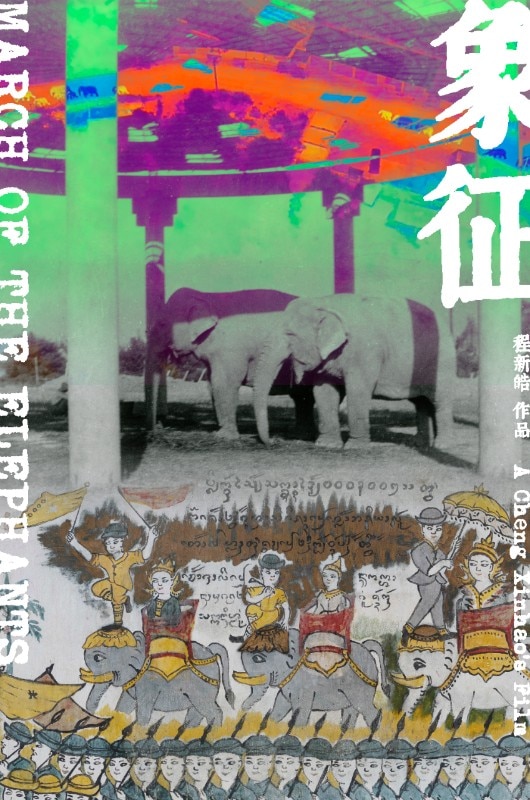

Il titolo riprende l’omonimo saggio di John Berger, artista e critico britannico, che già nel 1980 descriveva come il ventesimo secolo avesse spezzato ogni tradizione che aveva mediato il rapporto tra uomo e natura. Gli animali, un tempo al fianco dell’uomo, sono stati progressivamente espulsi dal nostro orizzonte quotidiano. Spiega Gregos che oggi conosciamo gli animali soprattutto attraverso le immagini, non tramite l’esperienza: diventano giocattoli, attrazioni da zoo o da circo. Lo scopo della mostra, dice, è rimetterli al centro, non come decorazioni – come i cani e i gatti nei ritratti aristocratici – ma come soggetti in sé. Non si tratta di animali nell’arte, ma degli animali in quanto tali.

La mostra occupa ogni piano dell’Emst, ospitato nella parte superstite del birrificio Fix, raro esempio di modernismo industriale greco. “A noi greci il modernismo non piace troppo, purtroppo”, commenta Gregos. L’altra metà del complesso è stata abbattuta per far posto a una stazione di autobus e a un giardino. In molti, lei inclusa, considerano questa demolizione un crimine architettonico.

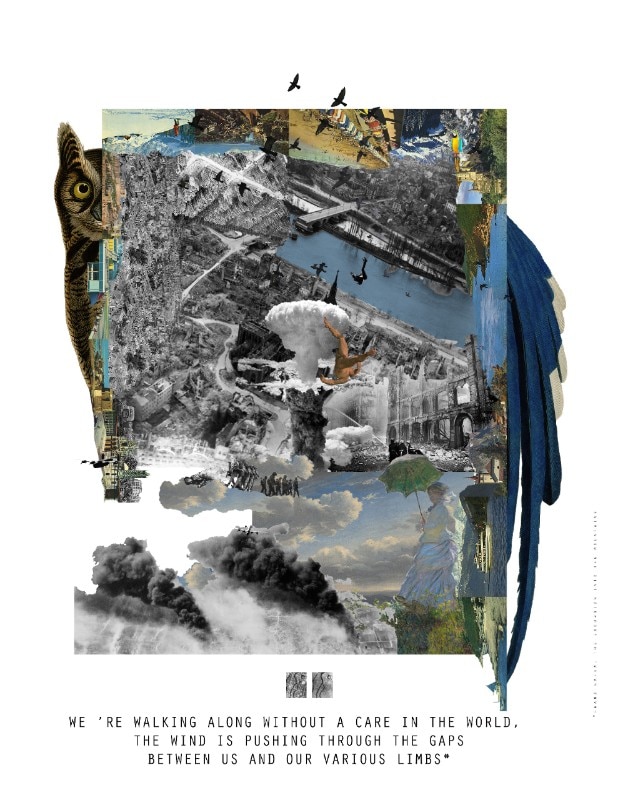

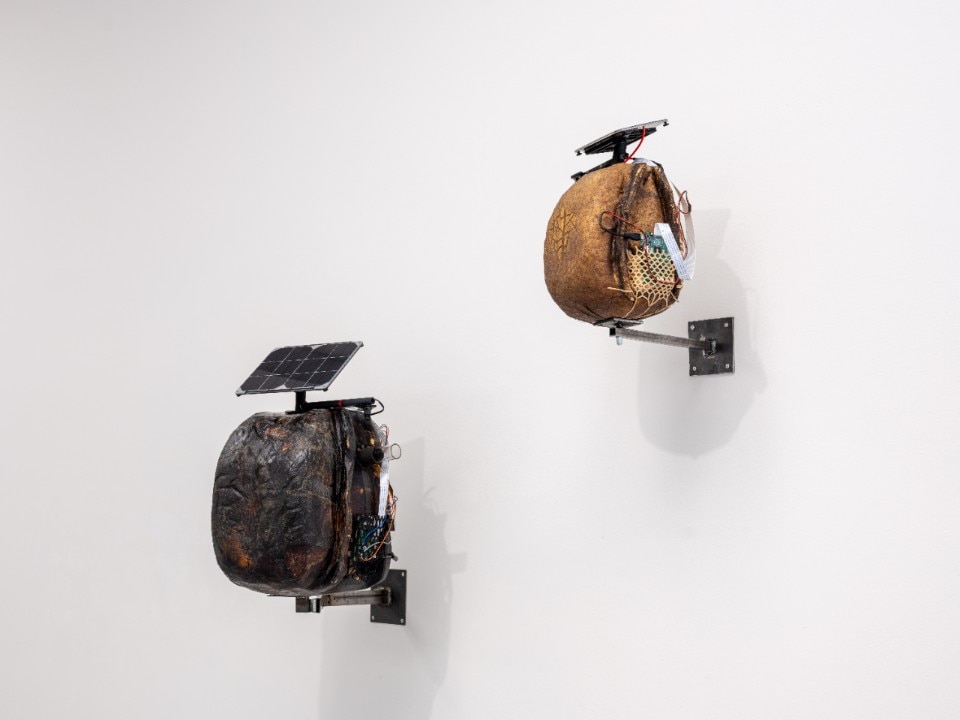

Gregos mi guida tra opere ancora in fase di allestimento, con la stessa precisione con cui un architetto ti racconta una casa che ancora non esiste. Dal basement, dove inizia il percorso, emerge subito il tono della mostra: immagini di caccia, trofei, animali impacchettati come merci. Il lavoro Men and Game di Mark Dion propone una parete interamente coperta da fotografie di cacciatori in posa con le loro prede. Le immagini di Paris Petridis raccontano invece come gli animali si adattano e sopravvivono all’ambiente urbano, mentre Mostafa Saifi Rahmouni mostra come il corpo animale diventi rifiuto, come accade con le pecore macellate dopo il Ramadan. L’artista italiana Tiziana Pers da anni scambia ritratti dipinti con animali malati sottratti al macello.

“Un blockbuster con il cervello”, così definisce Gregos questa mostra. Affronta il modo in cui trattiamo gli animali: la violenza intenzionale e quella inconsapevole, il loro sfruttamento nell’industria alimentare, e soprattutto il modo in cui li guardiamo. Un murale di Kasper Bosmans all’ingresso avvisa già il visitatore: qui dentro avverrà un rovesciamento di prospettiva.

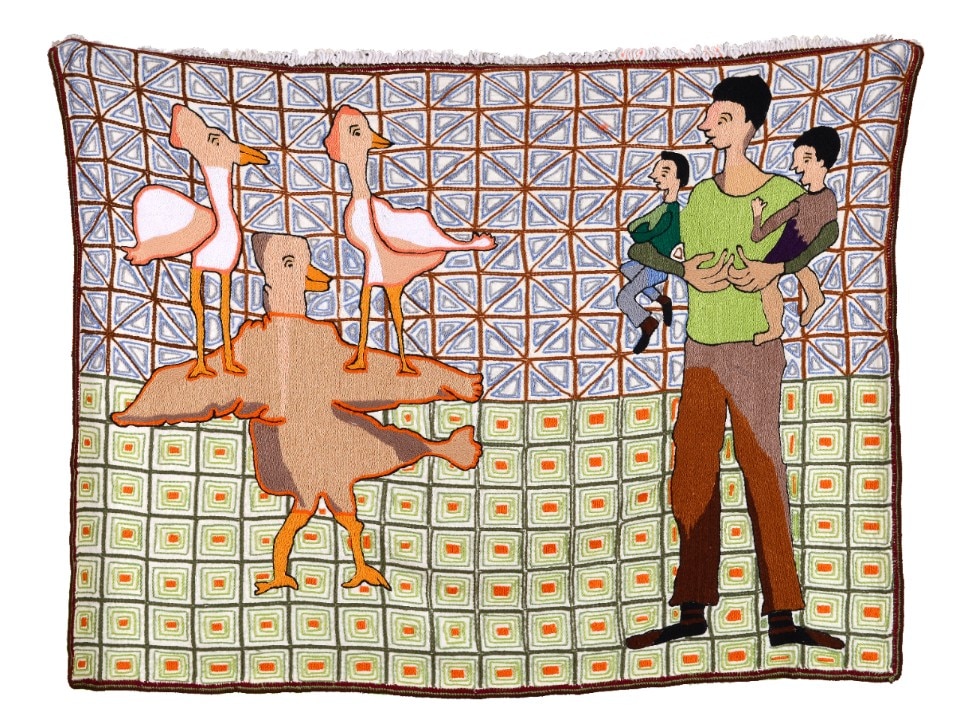

Ci sono i diritti violati, ieri e oggi. La personale di Janis Rafa esplora la crudeltà verso il cavallo, animale nobile e dimenticato. Le foto di Nabil Boutros restituiscono l’individualità a pecore altrimenti indistinguibili, creature che conosciamo solo disossate nei banchi frigo o attraverso simboli religiosi. L’installazione Sonic Space, curata da Joanna Zielińska, raccoglie registrazioni sul campo e opere sonore che esplorano il linguaggio animale.

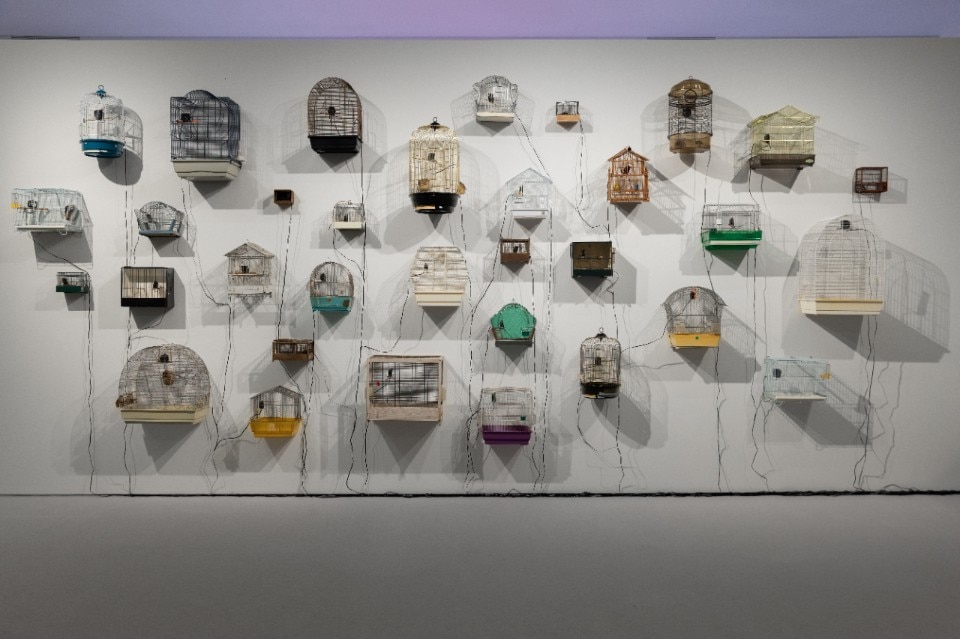

Man mano che si sale, la mostra cambia tono: si fa più leggera, poetica. In cima alle scale Gregos indica le opere di Joseph Havel, artista americano che da anni crea sculture in collaborazione con la sua pappagallina Hannah. “I pappagalli sono tra gli animali più intelligenti”, mi dice, “sono capaci di elaborare pensieri astratti”. Insieme, i due costruiscono opere che sembrano nate da un altro linguaggio.

“Why Look at Animals?” è una mostra sconfinata, non solo per dimensioni ma per la vastità dei temi affrontati. Mette in scena l’attivismo degli artisti, ma anche una riflessione più ampia su coesistenza, diritti, estetica e politica. È la prova concreta che un museo può essere impegnato senza rinunciare alla propria missione culturale. Gregos, quando la nostra conversazione giunge al termine, lo ribadisce: “Siamo un’istituzione pubblica. Essere un’istituzione pubblica oggi è un privilegio raro: abbiamo il dovere di promuovere nuove forme di conoscenza e comprensione del mondo”.

Questa mostra è anche il traguardo raggiunto da Katerina Gregos dopo anni di lavoro: il museo come macchina narrativa e come agente di cambiamento. In Europa, oggi, poche istituzioni pubbliche riescono a incarnare così chiaramente una funzione civile. E forse, poteva succedere solo qui: ad Atene, capitale di una delle nazioni più povere dell’Unione Europea, eppure città dall’immensa cultura, un luogo che non smette di opporsi a un presente mediocre, e che della democrazia continua a difendere l’idea più profonda.

Immagine di apertura: Nabil Boutros, Celebrities / Ovine Condition,2014. Courtesy dell'artista

- Mostra:

- Why look at animals? A case for the rights of non-human lives

- Dove:

- ΕΜΣΤ | National Museum of Contemporary Art, Atene, Grecia

- Quando:

- 15 maggio 2025-7 gennaio 2026

- Curatela:

- Katerina Gregos