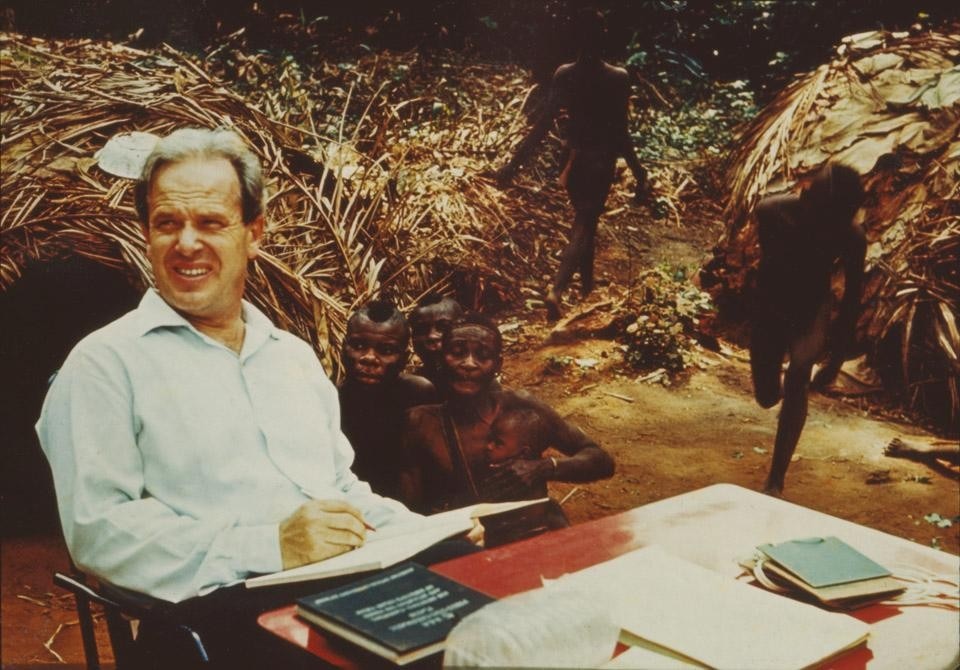

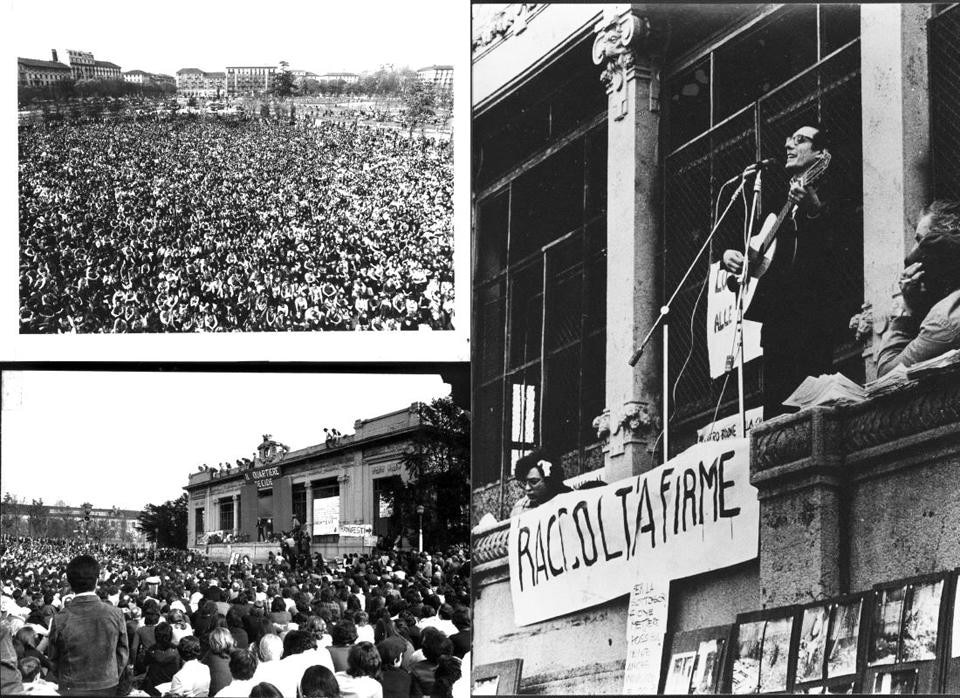

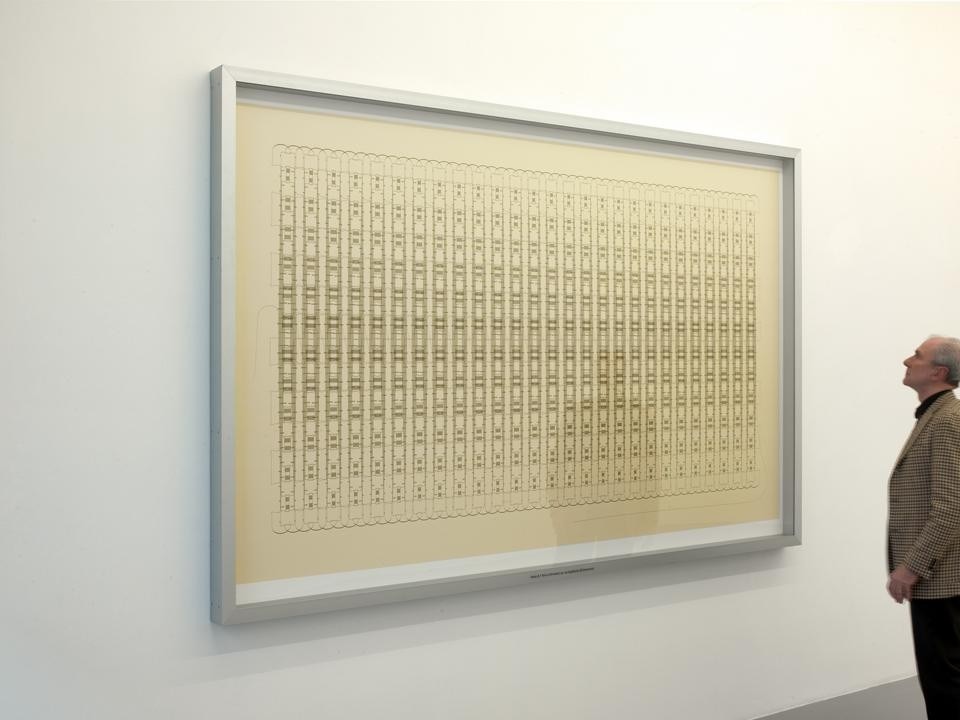

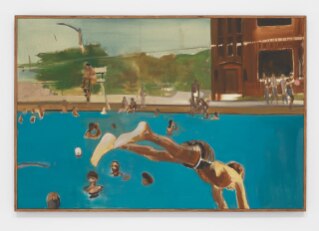

Quasi per analogia si potrebbe descrivere la pratica curatoriale di Hans Ulrich Obrist. Aperta, incrementale, multiforme: progetti editoriali, mostre itineranti, maratone, interviste, quest'ultime riconducibili al suo The Interview project. Voce e accumulazione sono i due elementi fondanti di questo progetto, iniziato da Obrist a metà anni Novanta. Le molteplici idee di mondo raccolte dal curatore svizzero, che stanno ormai raggiungendo nel loro complesso dimensioni enciclopediche, non assumono la forma del saggio critico argomentato, ma quella del dialogo, tra l'intervistatore e un eterogeneo elenco di pensatori e professionisti. Dialogo che nelle intenzioni dell'intervistatore non dovrebbe possibilmente essere un evento unico, ma svolgersi nel tempo, ripreso nell'arco di diversi anni. Anche se le interviste trascritte nelle corpose pubblicazioni di Obrist mantengono inalterato il loro ruolo di testimonianza, è grazie solamente alla fisicità della voce e del corpo degli interlocutori che si dispiega in tutta la sua efficacia la forma del dialogo.