“Vorrei parlare di cose più eleganti, o delle mie opere, ma negli ultimi due anni ho vissuto solo pensando a quello che avete appena visto”. La fotografa statunitense Nan Goldin chiude così la conferenza stampa di presentazione della tappa milanese di This Will Not End Well, al Pirelli HangarBicocca fino al 15 febbraio 2026, dopo aver mostrato il suo ultimo lavoro intitolato Gaza (2025): un montaggio inedito e straziante di immagini senza audio dalla Palestina, prese dai canali social di giornalisti e persone comuni che hanno contribuito a documentare il genocidio del popolo palestinese. Inizialmente previsto solo per l’anteprima alla stampa, il video è rimasto in loop per i primi giorni di mostra, visibile anche al pubblico. Già con il discorso di apertura della mostra alla Neue Nationalgalerie di Berlino Nan Goldin aveva richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica tedesca e internazionale su Gaza, e anche la scorsa estate ad Arles, in occasione della consegna del Women In Motion Award, aveva mostrato alcune immagini di morte e distruzione, descrivendo quello di Gaza come il primo genocidio in diretta streaming.

Come lei stessa afferma in un dialogo con Mahmoud Khalil pubblicato su Dazed del settembre 2025, in cui riporta anche le reazioni negative ricevute dal mondo dell’arte e dei collezionisti rispetto al suo esporsi per questa causa, “I do all the things that activists do without the label. It’s what keeps me alive” (“Faccio tutto quello che fanno gli attivisti senza l'etichetta [di attivista]. È ciò che mi tiene in vita”).

Per spiegare perché il lavoro di Nan Goldin sia così naturalmente e intrinsecamente politico, c’è un passaggio di un testo del 1989 dell’artista, scrittore, attivista, nonché suo caro amico, David Wojnarowicz, presente nel catalogo di mostra, in cui Wojnarowicz riflette su come la varietà delle rappresentazioni della realtà renda il mondo più accogliente verso l’individuo. Trasformare l’esperienza privata in pubblica, afferma, è un atto sovversivo che smonta l’illusione di una società omogenea e rivela la pluralità delle identità. Anche il dolore personale, reso pubblico, diventa uno strumento politico: rompe i pregiudizi e denuncia l’indifferenza delle istituzioni, trasformando l’assenza in presenza.

La mostra al Pirelli HangarBicocca

“Alla scuola d'arte dovevi mostrare quello che facevi, ma non c'era una camera oscura, quindi non potevo mostrare le stampe. Ecco perché ho dovuto mostrarle come slideshow”, racconta Goldin in un’intervista del 2020 Darryl Pinckney di Aperture. Da una necessità dunque, ma anche dalla passione per i classici di Hollywood e per il cinema europeo d’avanguardia, nascono gli slideshow di Nan Goldin, presentati in una mostra che concede davvero la possibilità di entrare senza bussare, ed essere accolti, nel racconto intimo e doloroso non solo dell’arte di Nan Goldin, ma anche della sua vita. Il titolo This Will Not End Well (Non andrà a finire bene), introduce con cupa ironia quella complessa sensibilità propria del lavoro di Goldin, e ancora di più di queste composizioni “cinematografiche”, dove gioia e dolore, tenerezza e violenza, mancanza e amore, trovano spazio contemporaneamente senza lasciare a chi guarda la possibilità leggere distintamente le proprie emozioni, mentre un’immagine svanisce per lasciare il posto a quella successiva. Attraverso le sue fotografie Nan Goldin scava nella memoria e nella sensibilità di coloro che guardano, facendo affiorare in ognuno il lessico di un discorso amoroso silenzioso, che come scrive Barthes “è d’una estrema solitudine”.

Questa retrospettiva presenta allora Nan Goldin in veste di regista: il montaggio si rivela per l’artista un’operazione di cura, di esplorazione emotiva, sia inteso come atto estemporaneo – come nelle prime proiezioni di The Ballad of Sexual Dependency nei club di New York degli anni Ottanta, quando Goldin inseriva le diapositive nel proiettore quasi scegliendole al momento per il suo pubblico d’elezione, i protagonisti degli scatti – sia pensandolo come un processo a posteriori, considerando il riarrangiamento continuo delle sequenze elaborato dall’artista nel corso dei decenni, che riporta nel presente una realtà di cui lei non è stata solo testimone, ma anche partecipe.

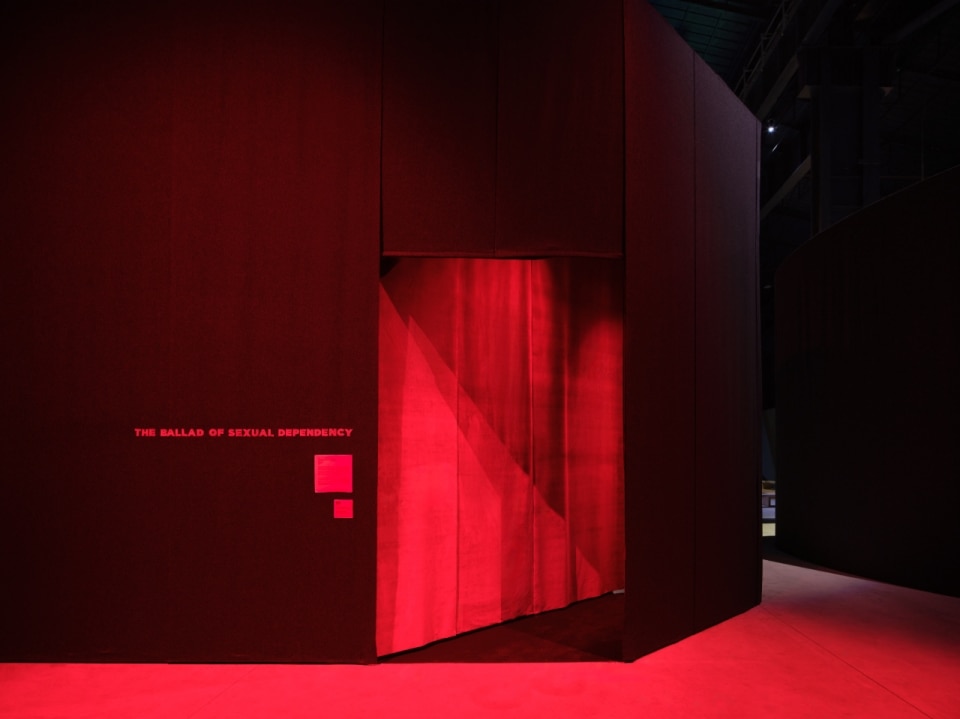

C’è un altro elemento importante: come raccontano, insieme a Nan Goldin, Roberta Tenconi e Lucia Aspesi, curatrici della mostra milanese, la collaborazione tra istituzioni e con altri artisti è stato un elemento fondante di questa retrospettiva, come le relazioni sono state e sono tutt’ora linfa vitale del lavoro della fotografia statunitense. Le architetture progettate da Hala Wardé accolgono gli slideshow in una sorta di “villaggio”, dove ogni padiglione dialoga con le immagini che ospita, ricreando una dimensione cinematografica, da sala di proiezione. Le pareti di velluto all’ingresso di ogni spazio sono illuminate e distinte da scelte cromatiche precise, e nel buio delle navate si trasformano in un invito a entrare per il visitatore.

I cinquemila metri quadrati che ospitano i sette padiglioni, sono attraversati dal suono di Bleeding (2025), installazione site-specific di Soundwalk Collective. Il "sound bleed" (o "fuoriuscita" del suono) è un suono indesiderato che si insinua in un microfono da una fonte diversa da quella desiderata. Dai padiglioni della mostra c’è una dispersione di suono continua in un substrato di echi e vibrazioni nello spazio, che Stephan Crasneanscki e Simone Merli hanno scelto come base per quest’opera. Le registrazioni binaurali delle precedenti retrospettive di Stoccolma, Amsterdam e Berlino rielaborate da un sintetizzatore rigenerativo, creano una soglia acustica sospesa nella penombra delle navate, dando vita a una sorta di spazio di decompressione per chi lo percorre dopo aver visto la mostra e allo stesso tempo di attesa per chi si avvicina alle opere. I sette padiglioni si dispongono tutti sul fondo della planimetria, ciascuno in qualche modo modellato in relazione ai contenuti delle opere. Sono otto gli slideshow in mostra: accanto ai sei già noti e presenti nelle tappe precedenti, la mostra al Pirelli HangarBicocca presenta due lavori per la prima volta in uno spazio museale – You Never Did Anything Wrong (2024) e Stendhal Syndrome (2024).

Gli amici, una famiglia

Per capire fino in fondo le opere di Nan Goldin, è necessario considerare l’aspetto biografico che permea il suo lavoro. Nata a Washington D.C. nel 1953, la vita della Nan Goldin appena adolescente è segnata dal trauma del suicidio della sorella maggiore Barbara Holly Goldin, figura che diventerà una presenza costante nella sua opera. A lei è dedicata in particolare Sisters, Saints, Sibyls (2004-2022), un video a tre canali installato nello spazio ruvido e scarno del Cubo insieme a elementi scultorei, che rievoca la prima esposizione parigina dell’opera all’Hôpital de la Salpêtrière nel 2004. Qui una struttura di tubi innocenti si trasforma come in un matroneo dal quale assistere a una scena sacra, con la luce del sole che entra da una piccola finestra riaperta per l’occasione. La composizione, è resa ancora più potente dalla voce di Nan Goldin che racconta la storia di Santa Barbara, quella della sorella, la propria adolescenza, e alcuni periodi successivi caratterizzati da dipendenza, ricoveri e autolesionismo.

Fin da giovanissima Nan Goldin trova nella fotografia un modo per superare il trauma della perdita. Alla Satya Community School, una scuola libertaria del Massachusetts, impara a utilizzare la Polaroid e negli anni Settanta si trasferisce a Boston, dove si trovava The Other Side, locale queer che dà anche il titolo a uno degli slideshow in mostra. Un omaggio di Nan Goldin agli amici transgender, sua famiglia d’elezione, che iniziò a fotografare in quel periodo di forte stigma sociale. L’opera, ampliata tra il 1992 e il 2010, testimonia – come scrive l’artista nel 2019 – “il coraggio di chi ha trasformato il panorama per permettere alle persone trans la libertà che hanno oggi. L’invisibile è diventato visibile”.

Nel 1978 si trasferisce a New York, nel Lower East Side, gravitando tra la Bowery e il Tin Pan Alley di Times Square dove lavora con Maggie Smith, una donna molto importante per Goldin, che la aiuterà a mettere a fuoco il potenziale anche politico del suo lavoro. È dalla sua vita nella comunità queer di New York che nasce The Ballad of Sexual Dependency (1981–2022), l’opera più ricca e importante di Nan Goldin, un flusso di oltre settecento diapositive proiettate in sequenza, accompagnate da una colonna sonora che mescola Velvet Underground, Yoko Ono e Louisiana Red, che nel corso dei decenni è stata rimaneggiata più volte dall’artista. Non un reportage, ma un diario visivo, in cui amore, violenza, amicizia e perdita si intrecciano senza mediazioni. Dagli occhi delle persone ritratte, dove risiede tutta la loro vulnerabilità, si percepisce la presenza di Nan Goldin, riflessa nei volti dei suoi amici. “When she photographs people naked, it’s always the face that looks the most undressed” ("Quando fotografa persone svestite, è sempre il viso che sembra più a nudo"), scrive Anne Swärd sempre nel catalogo di mostra. È questo che distingue Nan Goldin dai fotografi suoi contemporanei e che la rende pioniera di un certo modo di fotografare che è oggi più diffuso: lei è sempre dentro la foto, anche quando non si vede, mai solo dietro l’obiettivo.

Tutta la bellezza e il dolore

Alla fine degli anni Ottanta Goldin, che nel frattempo lavora con ACT UP e Visual AIDS, riunisce artisti positivi all’HIV, artisti che erano morti a causa della malattia o la cui arte rispondeva alla crisi nella mostra Witnesses: Against Our Vanishing (Artist Space, New York, 1989), occasione che trasforma il dolore in memoria collettiva. Dalle perdite che l’AIDS e la dipendenza hanno inflitto alla comunità di Nan Goldin, prende avvio Memory Lost (2019–2021), una delle opere più struggenti della retrospettiva milanese e la più importante dopo The Ballad, in cui Goldin affronta gli effetti della dipendenza dagli oppioidi, un’emergenza sanitaria ancora in corso negli Stati Uniti, attraverso fotografie e frammenti video recuperati dal proprio archivio, restituendo la vertigine della memoria spezzata. Sirens (2019–2020), proiettato nel padiglione accanto, ne rappresenta il contrappunto: un montaggio di sequenze cinematografiche e visioni oniriche che evocano l’estasi e la deriva, la promessa e la condanna del piacere.

All the Beauty and the Bloodshed – titolo del documentario di Laura Poitras del 2022 che racconta la biografia di Nan Goldin ponendo l’accento sulla sua battaglia pubblica insieme al collettivo P.A.I.N contro la famiglia Sackler e la crisi degli oppioidi – nasce da una nota scritta dal medico di Barbara, sorella di Nan Goldin: nel referto, il dottore osserva che la sua visione del futuro sembra anticipare “tutta la bellezza e il dolore”. Quella frase, semplice e terribile, racchiude come un presagio un’esistenza sospesa tra la grazia e la ferita, tra l’urgenza dell’arte e la necessità della lotta.

Infanzia, mito e il desiderio come linguaggio

A partire dagli anni Duemila, Goldin espande il proprio orizzonte tematico, mantenendo però la stessa urgenza emotiva. In Fire Leap (2010–2022) Nan Goldin ritrae i figli di amici e figliocci, cogliendo la libertà e l’autonomia dei bambini come creature “di un altro pianeta”, dotate di un sapere originario che gli schemi della società finiscono per cancellare. Le sue immagini, realizzate tra il 1978 e il 2014, e raccolte nel volume Eden and After (Phaidon, 2014), raccontano la nascita, il gioco, l’affetto e la scoperta, osservando il modo in cui i piccoli si relazionano tra loro e con gli adulti. Accompagnata da un montaggio sonoro di brani cantati da voci infantili – tra i quali una commovente versione corale di Space Oddity – Fire Leap è un grande album d’infanzia, come quello che ogni genitore conserva in un cassetto, e che ogni figlio torna a sfogliare ogni tanto alla ricerca di qualcosa che è ogni volta diverso per ognuno.

Tra le opere preferite da Nan Goldin in mostra, oltre a Memory Lost, c’è You Never Did Anything Wrong (2024), film girato in 16mm e Super 8, che nasce da un’antica credenza secondo cui un’eclissi solare totale avviene perché gli animali hanno rubato il sole. Goldin la definisce l’opera più astratta e commovente in questa esposizione, e ne dà una visione poetica e apocalittica: “Un mondo senza esseri umani, ma abitato da tutte le altre specie. Ed è questo che oggi desidero, per il futuro”. Con Stendhal Syndrome (2024), Goldin torna invece al museo come luogo del desiderio. L’opera, rielaborazione di un’altra serie intitolata Scopophilia (2010), intreccia i volti dei suoi amici ai capolavori dell’arte occidentale, costruendo un dialogo in cui le gerarchie della storia si dissolvono: l’amore e la bellezza, come nel mito di Pigmalione, diventano motori di metamorfosi. In questi lavori più recenti, Goldin raggiunge una dimensione quasi mistica, in cui il dolore si trasforma in conoscenza e la luce diventa materia spirituale.

Oggi, il messaggio di Nan Goldin risuona con un’urgenza nuova. La sua opera ci ricorda che l’umano è un territorio fragile e politico, fatto di relazioni e sguardi reciproci, ma anche di sguardi verso noi stessi e la nostra emotività. Mettendo sé stessa e la propria comunità davanti all’obiettivo, Goldin sovverte le gerarchie tradizionali dell’arte, creando una discussione sui rapporti di potere che attraversano l’amore, le questioni di genere e la società, e di conseguenza richiama chi guarda a riconoscere il valore del proprio guardare, come atto politico e di cura, verso sé stessi e verso l’altro.

Immagine di apertura: Nan Goldin Untitled, 1982 © Nan Goldin Courtesy Gagosian