Dopo essere stata nello spazio nel 2022, l’Esposizione Internazionale di Triennale torna sulla Terra e non la trova in gran forma. “Inequalities” è il titolo della ventiquattresima esposizione, quella che sfonda la barriera del centenario: la prima risale al 1923; dieci anni dopo si trasferiva nella sede che ancora oggi indichiamo con il nome di “Triennale”, ovvero il Palazzo dell’Arte di Muzio, un edificio a due passi dal Castello Sforzesco, collocato sul perimetro occidentale del Parco Sempione. La struttura, nonostante l’età, portata tra l’altro benissimo, è ancora oggi in grande trasformazione – vedi per esempio la recente apertura di Voce al “piano parco”.

“Raccontare oggi le diseguaglianze significa riflettere su ciò che produce ingiustizie nei confronti degli esseri umani e del pianeta. Significa guardare alle città e al loro futuro, e considerare il ruolo dell’architettura come strumento di consapevolezza collettiva,” scrive Stefano Boeri, presidente della Triennale, nel libro-catalogo che accompagna la mostra.

Ogni città può essere un buon esempio per le altre, nella speranza di uno sviluppo che sia più sostenibile.

Nina Bassoli

Le diseguaglianze non vanno confuse con le diversità, che sono invece una fonte di ricchezza. Tuttavia, tra le due esiste un legame: la diseguaglianza può essere vista come una forma distorta o negativa della diversità. Questo è uno dei concetti chiave della mostra, che non può raccontare l’una senza l’altra, pur cercando di segnare un confine tra le due.

All’ingresso del Palazzo, il monolite digitale di Pentagram, probabilmente il più celebre studio di grafica del mondo, introduce in medias res il tema dell’ineguaglianza (e delle ineguaglianze) utilizzando un approccio non solo efficace, ma che ormai è parte del nostro linguaggio e della nostra ansiosa ricerca per l’oggettività: un massiccio uso di numeri, mediati da quell’“umanesimo dei dati” proprio della designer Giorgia Lupi, che ha curato l’installazione. Di Pentagram è tutta l’identità visiva della mostra, che comprende una serie di cartelli – sono in tutto 18 – per orientare il visitatore.

Siamo ormai abituati all’idea che questi eventi siano particolarmente densi, sia di idee sia di informazioni, e che “non si possa vedere davvero tutto” o “servano ore per visitarla”. La dislocazione della ventiquattresima mostra, nonostante qualche angolo buio, sembra in realtà abbastanza chiara. Certo, dentro c’è tantissimo.

Sempre a base di dati è la grande installazione sul fondo dell’atrio d’ingresso, “Forme di disuguaglianza”, con cui Federica Frangipane trasforma in una scultura i dati sull’ineguaglianza. È collocata negli spazi che fino a qualche giorno fa erano occupati dal bar della Triennale (ora spostato al piano sottostante, proprio dove c’è Voce).

La più grande e utile semplificazione spaziale per orientarsi nel racconto messo in scena al Palazzo dell’Arte è che il piano terra è dedicato alla geopolitica, quello superiore alla biopolitica. Restiamo al piano terra: qui le grandi protagoniste sono le città, ovvero il contesto dove la maggior parte della popolazione mondiale abita e sempre più abiterà, ma anche il luogo dove le diseguaglianze sono maggiori e più distinguibili – i curatori ripetono più volte l’esempio di Chicago, dove tra due quartieri confinanti, uno povero e l’altro ricco, c’è un dislivello nell’aspettativa di vita di circa trent’anni.

Ed è proprio la mostra “Città”, a cura di Nina Bassoli, la colonna portante di questa ventiquattresima esposizione. Un “atlante di luoghi”, spiega Bassoli, 43 città in tutto, di cui ognuna “può essere un buon esempio per le altre, nella speranza di uno sviluppo che sia più sostenibile”. La mostra si apre con la Grenfell Tower di Londra, corre per tutto il mondo, tra città e “non città“, come le chiama Bassoli, e si chiude idealmente con una ricognizione di Roma. La disuguaglianza e il problema dell’accesso alla casa, ma anche esempi virtuosi e la convivenza tra umani e animali, sono protagonisti.

In dialogo con la mostra sulle città è quella molto bella proprio dirimpetto su Milano, raccontata attraverso le sue contraddizioni, che parte dai dati per dare un’interpretazione creativa – che poi è la chiave metodologica di questa esposizione. E rappresenta altrettanto bene questo approccio la grande (e già molto discussa, se fate un giro sui social) installazione sulle grandi scale che portano al primo piano, dedicata ai morti di Gaza da ottobre a oggi e, per la precisione, nel corso di “471 giorni” (è proprio il titolo), che si sono distinti per un dato basilare e crudissimo: il numero di morti.

È proprio questo affresco della guerra ancora in corso che si attraversa per accedere al piano superiore, dedicato non più alla geopolitica, ma alla biopolitica. Come se per passare da una all’altra bisognasse passeggiare attraverso la morte.

La relazione tra i due piani si potrebbe riassumere con molte analogie e definizioni: pars destruens e pars construens, hardware e software, macrocosmo e microcosmo, corpo e mente. Quella tra “geo” e “bio” è sicuramente la più lampante.

Ora, se tutti masticano il concetto di geopolitica, imbastardito da mille prime serate in TV prima di riversarsi su YouTube e TikTok come un vero proprio genere, non si può certo dire lo stesso per quello di biopolitica, ovvero la forma di potere che si esercita sulle popolazioni viventi, sui loro corpi e sulla salute.

L’idea di biopolitica è stata introdotta dal filosofo francese Michel Foucault, che ne delineò il corpus teorico con un certosino lavoro di ricerca storico, sociologico e culturale, facendo della vera e propria genealogia alla maniera nietzschiana, occupandosi di cose non scontate per un pensatore, come la medicina e la sua storia. E si avverte fortissima l’influenza foucaultiana in quello che è l’apice teorico di questa esposizione, la mostra “We the bacteria”, curata da Beatriz Colomina e Mark Wigley, il cui sottotitolo, “appunti per un’architettura biotica”, da un lato fa capire quanto questa sia una scheggia di un discorso enorme e difficilmente perimetrabile in una semplice mostra, dall’altro evidenzia nella scelta semantica quel po’ di cliché da “mostra degli architetti che si sono formati nel ventesimo secolo” che forse si poteva lasciare a casa.

Il percorso si apre con un busto anatomico e un gigantesco cerchio sospeso che equivale per superficie a quella dell’intestino umano, e si dipana mostrando l’ossessione soprattutto occidentale per la pulizia e l’igiene, che ci fanno sentire più “civilizzati” e più “avanzati”, ma in realtà ci hanno impoverito, esponendoci a svariate malattie a causa della riduzione della diversità batterica nei nostri organismi. Non spaventatevi, l’architettura è dietro l’angolo, con le “malattie dell’ambiente costruito”: l’esortazione di fondo di Colomina e Wigley è quella di ripensare la progettazione, considerando l’essere umano come un ecosistema mobile.

Sempre al primo piano, il percorso sulla biodiversità e la cura del sé si estende con le “Otto stazioni sul pianeta Terra” di Telmo Piovani, con una bella sezione su Milano, e “La repubblica della longevità” di Palmarini e Sammicheli. Ovviamente, c’è anche tanto altro: dai padiglioni nazionali – di cui in questo articolo vi raccontiamo Ucraina, Porto Rico e Libano, ma quelli dove vale la pena soffermarsi sono tanti, citiamo per esempio il Togo, la Polonia dove riposare, e quello Rom e Sinti.

C’è poi un grande spazio dedicato alla fondazione del guest editor di Domus 2024, Norman Foster, una installazione di DS+R, il progetto “Radio Ballads” a cura di Serpentine, il progetto sull’AI del Politecnico e l’incredibile collezione di ceramiche di Theaster Gates.

Tante cose, ma non troppe e disposte bene. Certo, il livello è vario e forse c’è qualche caduta qua e là, ma la curatela c’è e si vede, l’impianto teorico è solido, con lo schiaffo del piano terra e il cambio di prospettiva in quello di sopra – e gli allestimenti della Triennale difficilmente vi daranno la sensazione di essere precipitati in un archenteron del presente, un paciugo labirintico, come ci è successo di sentirci troppo spesso all’ultima Biennale.

1.Padiglione del Porto Rico

Il wc sopraelevato nascosto da nastri colorati che il Porto Rico allestisce al piano terra della Triennale è una dimostrazione potentissima di come un’esposizione semplice, che racconta una storia contemporanea così rilevante, possa arrivare dritta al punto. “Once Upon Three Feminisites” è la memoria di Neulisa Alexa Luciano, donna trans nera senzatetto che il 24 febbraio 2020 è stata assassinata nella sua tenda. Poche ore prima, Alexa era stata fotografata in un bagno pubblico e la sua foto era stata postata su Facebook da un utente che la accusava di spiare i genitali dei bambini. Il bagno, la tenda e Facebook sono i luoghi fisici e digitali che il curatore Regner Ramos sceglie di rappresentare come luoghi in cui si è consumata, e amplificata, una violenza di genere.

2. Padiglione del Libano

Proprio accanto al Padiglione del Porto Rico, c’è quello del Libano, intitolato “e dal mio cuore soffio baci al mare e alle case”. Questa volta, l’esposizione ruota attorno alla storia di un’abitazione risalente agli anni ’20, situata sul lungomare di Beirut. Questa casa è testimone delle numerose violenze che hanno colpito la città nel corso del tempo. Non si tratta solo della devastante esplosione nella zona del porto nel 2020, che ha inferto un colpo durissimo al tessuto urbano, ma della prolungata assenza di una pianificazione urbanistica, che ha provocato lo smantellamento sistematico di gran parte del patrimonio architettonico beirutino. In segno di protesta e necessità di ricordare, la proprietaria della casa non l’ha mai ricostruita, lasciando che a turno gli artisti si occupino di darle voce.

3. Padiglione dell’Ucraina

L’Ucraina sceglie di portare all’attenzione una situazione di disuguaglianza interna al Paese, che inevitabilmente invita a riflettere sullo stato di guerra in cui si trova ormai da tre anni. C’è disuguaglianza tra le persone che vivono nella zona orientale e in quella occidentale, più lontana dal confine con la Russia e meno soggetta ad attacchi. Ma ancora più netta è la distanza tra chi ha combattuto e chi non l’ha fatto, tra i mutilati di guerra e le persone che sono chiamate al rispetto e non alla compassione. “Ucraina: Inspirare/Espirare!” si compone di opere dal forte impatto visivo: la grande parete con le mani sfregiate al centro del padiglione, una scultura che simboleggia la forza interiore nonostante la distruzione fisica, un’installazione in realtà virtuale sulla distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka e altro ancora. Sul colofon all’ingresso, la curatrice Khrystyna Berehovska riporta: “La nostra arte parla di paradossi: la forza nella fragilità, la resistenza nella sopravvivenza e il sogno della pace in mezzo al caos”.

4. La presenza di Milano

La città che ospita la Triennale non poteva certo mancare in questa 24esima esposizione, attestandosi come un caso studio ripreso più volte e da più punti di vista. La troviamo al piano terra dell’edificio all’interno della mostra “Città” curata da Nina Bassoli, con un lavoro del Politecnico di Milano su un plastico dell’area metropolitana che accende “Lo spazio delle disuguaglianze”. E tornando ai paradossi, la ritroviamo nello spazio Cuore, il centro studi, archivi e ricerca della Triennale, dove la mostra “Milano. Paradossi e Opportunità”, a cura di Seble Woldeghiorghis, Damiano Gullì e Jermay Michael Gabriel, direttore di Black History Months Milano, si sviluppa sulle contraddizioni che oggi segnano la città. A partire dai dati raccolti dall’Università Bocconi, sono stati individuati sei grandi paradossi, ciascuno assegnato a un artista per essere interpretato e restituito in forma artistica: dall’abitare, con redditi vs affitti, fino alle aree verdi, tra presenza e accessibilità.

Poi, al piano superiore, quello dedicato alla biopolitica, Milano fa parte di “Un viaggio nella biodiversità. Otto stazioni sul pianeta terra” a cura di Telmo Piovani, dove tra sentinelle che raccolgono dati scientifici e materiali organici è esposta anche una pianta che cresce unicamente sulle mura del Castello Sforzesco.

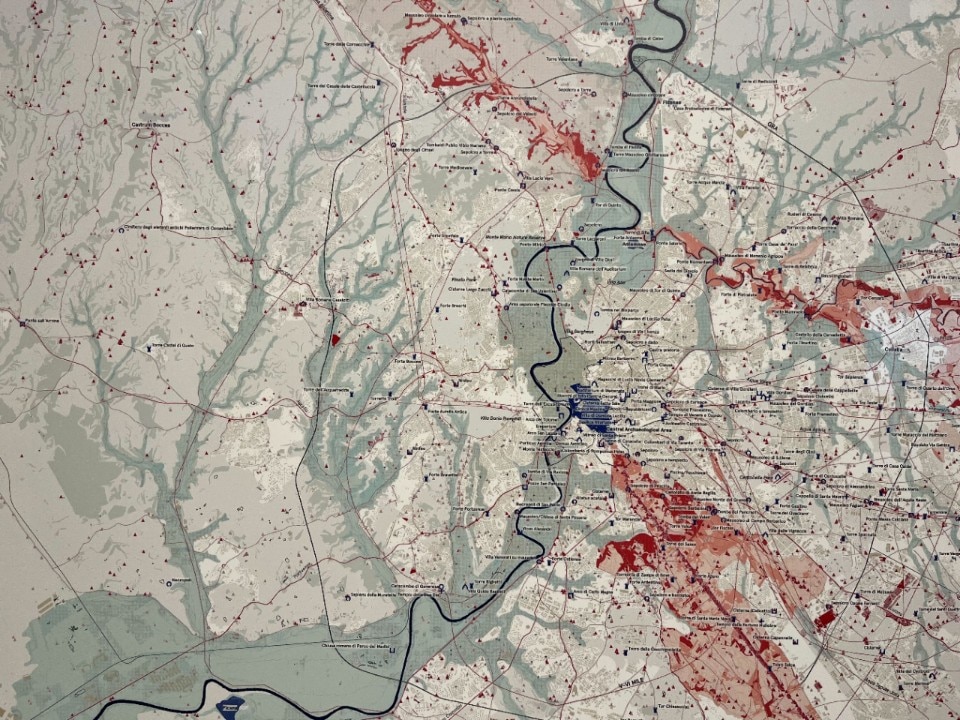

5. Roma archeologica

Un’altra mappa metropolitana che dice molto di come potrebbe cambiare il futuro della città e della periferia è quella di Roma, nell’ambito della mostra “Città”. Si parla di “Archeologia sovversiva”, perché lo studio di Laboratorio Roma050, che va avanti da un anno e mezzo, ha fatto emergere una quantità impressionante di siti archeologici disseminati nell’area metropolitana della capitale. “Come cambierà la vita di questa metropoli unica dove l'archeologia e la storia si intrecciano con la biodiversità e la geopolitica?” si domandano i curatori, che presentano una riflessione sull’archeologia intesa come “risorsa dinamica, viva e generativa capace di ridistribuire non solo i beni materiali, ma anche il capitale simbolico e culturale della città”.

6. I progetti open source di Alejandro Aravena

C’è una sezione di “Città” dedicata alla rigenerazione urbana come progetto di cura, ascolto e stratificazione, e comprende studi sperimentali realizzati da università internazionali, progetti non recentissimi che continuano ad essere d’esempio come le Plug-In Houses di People's Office Architecture a Shenzen, e i progetti open source di Alejandro Aravena, che con il suo gruppo Elemental mette a disposizione gli esecutivi di una serie di propri prototipi abitativi, in modo che chiunque possa realizzarli. Facendo eco ai progetti gratuiti che architetti come Shigeru Ban sviluppano pro bono, spesso legati a situazioni di emergenza specifiche come il terremoto in Kobe del 1995 o la contemporanea guerra in Ucraina, i progetti forniti da Elemental e aperti a tutti ci ricordano che viviamo in una situazione in cui compiere scelte urgenti e collettive è necessario.

7. Il Teatro Intestinale e la libreria di prodotti per l’igiene

La grande mostra del piano superiore, dedicato alla biopolitica, è “We the Bacteria: appunti per un’architettura biotica”, curata da Beatriz Colomina e Mark Wigley. Questa sezione ha l’obbiettivo di dimostrare come l’essere umano va considerato come un “ecosistema mobile inserito in un mondo microbico”. La mostra inizia subito con due suggestioni fortissime e interconnesse: una parete di detersivi e prodotti per l’igiene personale che richiama il nostro costante tentativo di escludere la sporcizia e i microbi dalla nostra vita, e la rappresentazione di un intestino espanso, appeso al soffitto, che ci ricorda come, in realtà, i batteri siano già dentro di noi.

8. I benefattori della Ca’ Granda

“Portraits of Inequalities. Pittura di classe” è una raccolta di ritratti e al tempo stesso un tributo al patto sociale, proprio in un momento in cui l’1% sembra essere disinteressato alla sorte dei più poveri. I dipinti sono stati realizzati tra il Seicento e il Novecento. Si tratta di trenta donne e uomini benefattori della Ca’ Granda, l’Ospedale Maggiore di Milano: sono dipinti che si riceveva in cambio di una cospicua donazione di quello che oggi è diventato il Policlinico. Non a caso, entrando, si nota subito Scena di vita ospedaliera, un quadro che non è un ritratto, ma rappresenta una giornata tipica nel cortile oggi della Università Statale, con figure appartenenti a tutte le classi sociali.

9. Le minicase di Norman Foster

La prima apparizione della miniabitazione progettata dalla Norman Foster Foundation è stata alla scorsa Biennale di Architettura di Venezia del 2023, quando il prototipo è stato esposto ai Giardini della Marinaressa. In realtà, la ricerca sulla casa minima portata avanti da Norman Foster, guest editor di Domus per il 2024, non si è mai fermata. Per questa Triennale, la mostra “Verso un futuro più equo” presenta progetti per la trasformazione di un insediamento informale in India, la rigenerazione di una città distrutta dalla guerra in Ucraina, e soluzioni abitative sostenibili ma di qualità: troverete un modello sezionato in scala reale all’interno della mostra e un prototipo intero già al di fuori del Palazzo dell’Arte.

10. Forme di disuguaglianza

Immaginate di poter vedere un grafico sui diversi volti delle disuguaglianze nel mondo e che questo grafico si traduca in una scultura tridimensionale. Si tratta di “Forme di disuguaglianza” a cura di Federica Frangipane, l’installazione che occupa lo spazio in fondo alla sala centrale del piano terra. I temi scelti non sono più immagini bidimensionali, ma rappresentazione 3D (e viola) di molti aspetti delle disuguaglianze, analizzati e resi visibili.