Nell’ultimo anno, abbiamo potuto vedere ben due film fondati sull’epica dell’architetto.

Uno è The Brutalist, caso culturale dell’anno, che riesce a trascinare il pubblico dagli aspetti più terrificanti dell’America ruggente del secondo dopoguerra fino a una combinazione totalmente folle tra la Biennale di Venezia del 1980 a firma Portoghesi e il duo italo disco dei fratelli La Bionda – One for you, one for me – che emergono sui titoli di coda.

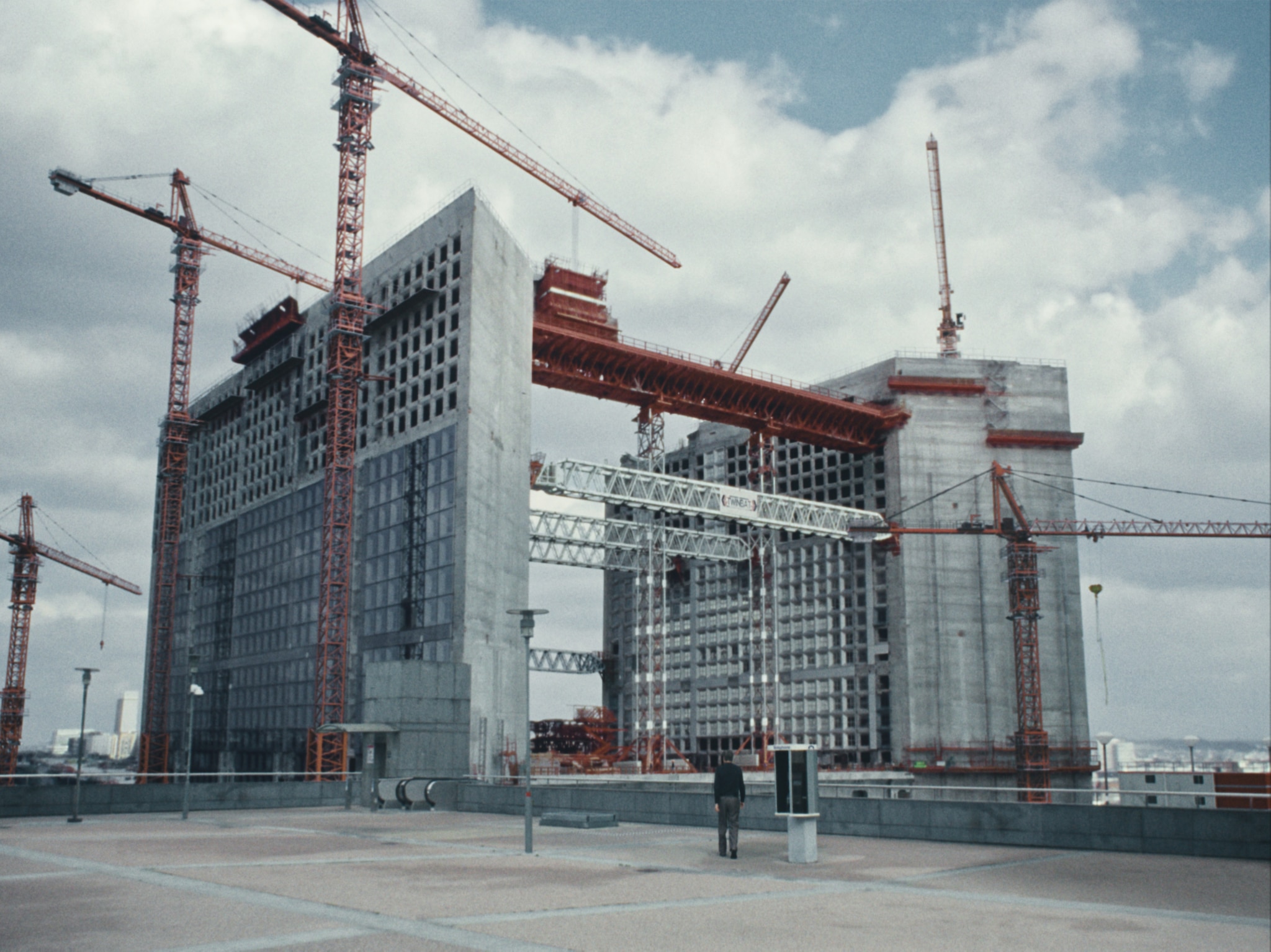

L’altro, più recente, dal tono vagamente più arthouse – ha debuttato a Cannes nella sezione Un certain regard – è Lo sconosciuto del Grande Arco di Stéphane Demoustier. Viene da un romanzo: d’altronde quale storia si sarebbe potuta meritare un romanzo, se non quella della Grande Arche de la Défense? Il terzo arco di trionfo di Parigi, quello che François Mitterrand nei suoi Grands Projets vuole allineare alle Tuileries e all’Étoile per celebrare i 200 anni della Rivoluzione nel 1989, nonché la propria presidenza, primo governo socialista democraticamente eletto, e non cancellato, nel mondo occidentale?

È la storia di Johan Otto Von Spreckelsen, professionista e docente danese, ignoto fuori dal suo stretto habitat, che vince il concorso con una idea pura e assoluta di cubo bianco, e che verrà inevitabilmente sospinto dal mondo della costruzione e della burocrazia francesi verso picchi di tensione, specialmente emotiva, difficili da affrontare.

Design-wise, c’è di che essere riconoscenti a questo film. Negli interni dell’Eliseo, ad esempio, riconosciamo l’arredo che Pierre Paulin aveva disegnato col Mobilier National negli anni ’80, proprio per Mitterrand: un secondo capitolo dopo una prima collaborazione per Pompidou. History-wise, ugualmente: Paul Andreu ottiene praticamente un suo film dentro il film: parliamo di una figura cardine dell’architettura francese, autore dell’aeroporto Charles De Gaulle e delle stazioni del métro anni ’70. Sarà lui che si assumerà l’onere dello sviluppo esecutivo dell’Arche, assieme a Peter Rice, ingegnere al Beaubourg con Piano e Rogers.

Gli architetti ‘da cinema’ sembrano personaggi romanzeschi con il rischio del boomerang da telenovela.

Bella la formula del romanzo, quello da cui il film è tratto, che avvicina alla dimensione straordinaria della storia. Bella anche l’audacia di portare al cinema in questa forma una figura di per sé difficile da non rendere noiosa ad un pubblico generalista, quella dell’architetto.

Da qui in avanti, diversi momenti nel primo film, ritrovati in misura molto più contenuta nel secondo, hanno generato un grosso dubbio: ma il cinema, un architetto, l’ha mai visto?

Per spiegare la domanda in questi termini, The Brutalist forse ci ha regalato il meglio: l’acme dell’assurdo arriva già alla prima ora (di 4) con uno scambio tra il protagonista e il suo potentissimo cliente, un back to back di monologhi dal carattere quasi lunare a tema “perché l’architettura?”, condito da poetiche note di pianoforte e rapimento poetico dell’interlocutore.

Poi, la mistica del marmo, al momento di recarsi a Carrara (giustamente) e scegliere la pietra del nuovo, mai abbastanza specificato, grande edificio. Che, almeno da titolo, ci aspettiamo essere brutalista: epicità, divinità – qualche felice riferimento alla resistenza antifascista, grazie – e una scrittura oltre il retorico nel ritrarre il rapporto esoterico, intimo tra l’architetto e la materia.

Una sorpresa anche piuttosto violenta, ritrovare una simile scrittura, e quasi la stessa scena – con tanto di sfioramenti a occhi chiusi del blocco marmoreo fresco di scavo, tra panico dannunziano e sensualità softcore – nella storia di Spreckelsen.

Jean-Louis Subileau, urbanista, che nel film si aggiudica l’interpretazione da parte del grande regista canadese Xavier Dolan leggendo lo script ha anche dichiarato, come riporta la rivista Urbanisme, che se tutti i Grands Projets avessero preso quella piega da grande opera per un monarca, “l’Arche ad oggi non sarebbe ancora costruita”.

Rimane, in sintesi, davvero ultraterrena la resa di alcuni dialoghi e di certi rapporti, difficili da immaginare in una professione nella realtà fatta di riunioni, negoziazioni, scambi drammaticamente – quello sì – terreni. Anche e soprattutto quando il livello dei progetti, della posta in gioco, si fa altissimo. Gli architetti “da cinema” sembrano personaggi romanzeschi con il rischio del boomerang da telenovela.

Ora, qui non si tratta di prendere le parti di una qualche autonarrazione disciplinare. Gli architetti specialmente, sono già riusciti a stufare tutt quant con la loro, specie negli ultimi decenni, autotrasformandosi in carne da meme o attori marginali di processi di trasformazione dello spazio. Qui si tratta piuttosto di prendere le parti dell’intelligenza del pubblico, che forse si merita qualcosa di meno stereotipo rispetto a una specie di artista da melodramma bohémien, roba da far rimpiangere il Frank Gehry dei Simpson.

Rimane davvero ultraterrena la resa di alcuni dialoghi e di certi rapporti, difficili da immaginare in una professione nella realtà fatta di riunioni, negoziazioni, scambi drammaticamente terreni.

In una conversazione recente, mi è capitato di incrociare un’opinione interessante: l’unica professione che il cinema sia riuscito a raccontare con un minimo di senso, è stata quella del gangster. Ma lì sono stati poi i gangster stessi a volersi uniformare all’icona, al Padrino o allo Scarface della situazione. Se si passa ad esempio ai medici, esclusa la rivoluzione copernicana di E.R., più concentrata sulle procedure, il resto della produzione è più vicino a Sentieri (per narrazione, e ormai per numero di stagioni), e così via con le altre discipline.

Parlando di architettura, non torniamo troppo indietro ad altre idealizzazioni come l’Howard Roark / Frank Lloyd Wright, titano neoliberale della Fonte meravigliosa firmata Ayn Rand, o al Ventre dell’architetto di Greenaway, così seduttore di anime intellettuali in epoca postmoderna.

Torniamo piuttosto all’oggi, così improvvisamente denso di architetti romanzati: gli architetti, sul narrare chi sono, hanno già dato ampiamente a riguardo, riempiendo pagine, documentari e sale da conferenza più o meno gremite. Aspettiamo che sia il cinema, la narrativa, a trovare una soluzione: forse continuerà ad essere un crudele termometro del ruolo di una disciplina nel mondo, ma non tutte le febbri sono fatte per durare.

Immagine di apertura: Stéphane Demoustier, Lo sconosciuto del Grande Arco, 2025. Foto Julien Panie ©2025 Agat Films, Le Pacte. Courtesy Movies Inspired