Architetto di formazione, comunicatore per vocazione, Cesare Casati (1936-2025) è stato una figura centrale per la cultura italiana e internazionale del progetto: il progetto si può dire infatti che lo abbia esplorato in ogni forma, con le architetture come e con gli oggetti di design diventati di culto – le lampade Pills e Pelota, per nominare le più celebri – con l’editoria e con la curatela di mostre.

Ci viene naturale collegare tutto questo alla sua formazione con un’altra figura che da sempre ha voluto infiammare l’amore per il progetto: Gio Ponti. È nello studio di Ponti che Casati inizia la sua carriera, ed è Ponti a volerlo nella redazione di Domus, di cui diventerà poi il direttore responsabile dal 1976 al 1979.

Casati è stato una persona radicata nel suo presente, in quel presente che sempre ha tenuto a poter plasmare: ha reso infatti la Domus dei suoi anni una partecipante attiva di tutte quelle storie che stavano cambiando il panorama dell’architettura e della cultura internazionale. Storie come quella del Centre Pompidou, l’astronave dell’era dell’informazione che i giovani Renzo Piano e Richard Rogers stavano facendo atterrare nel pieno della Parigi storica, dopo il concorso vinto nel 1971. Domus segue l’intera vicenda negli anni, poi, al momento dell’apertura, è proprio Casati a intervistare Piano, Rogers e Peter Rice: il primo racconto vivo di un progetto rivoluzionario esce nel gennaio del 1977, sul numero 566.

Con alcune domande di questa lunga e completa intervista, vogliamo ricordare Cesare Casati nel suo tratto più forte, mentre è impegnato a partecipare da protagonista alla costruzione della storia dell'architettura.

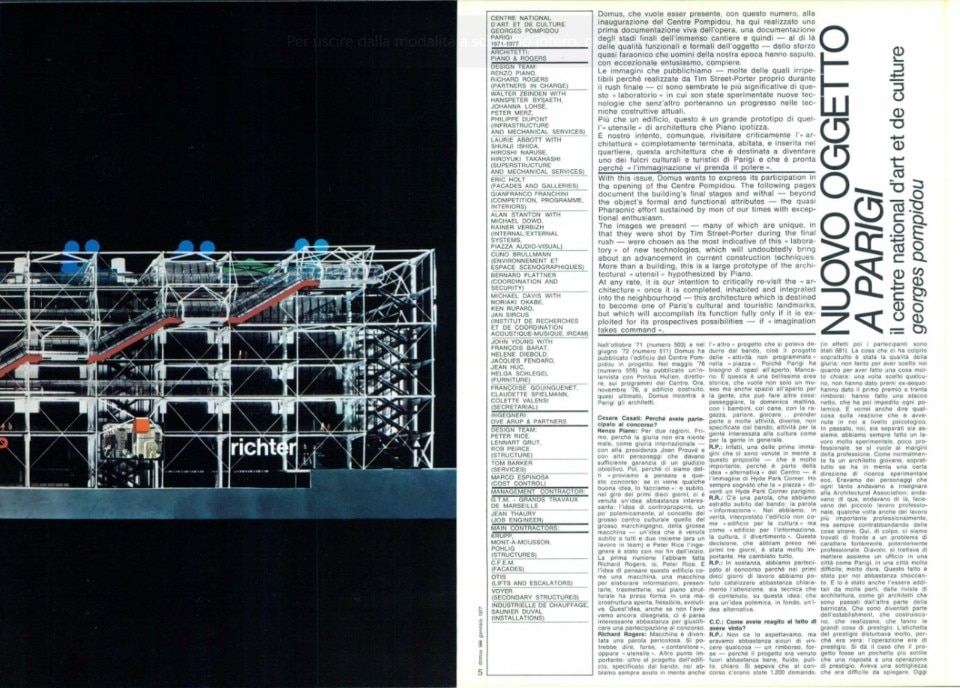

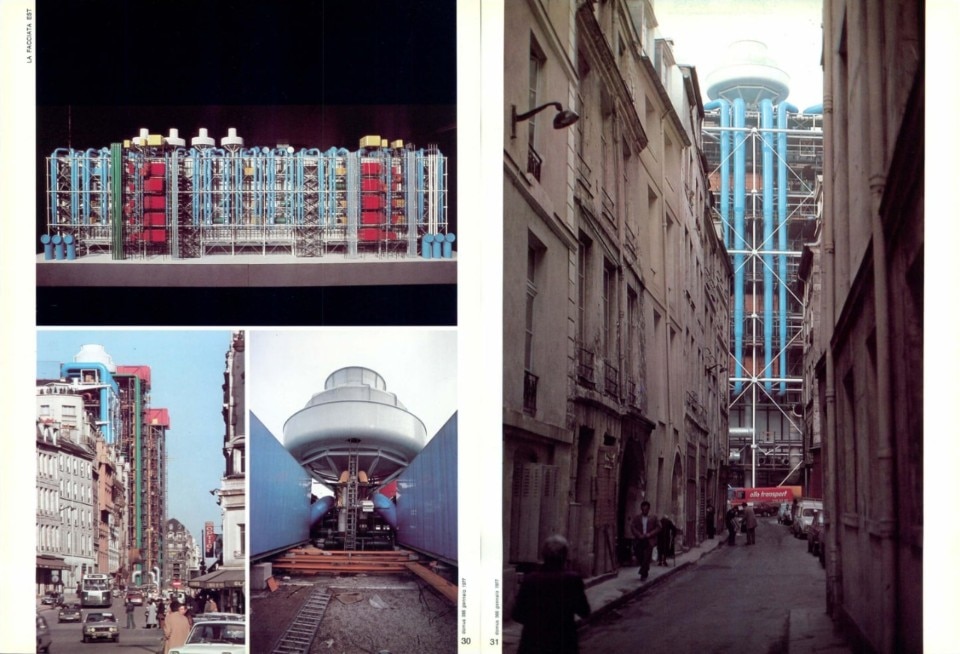

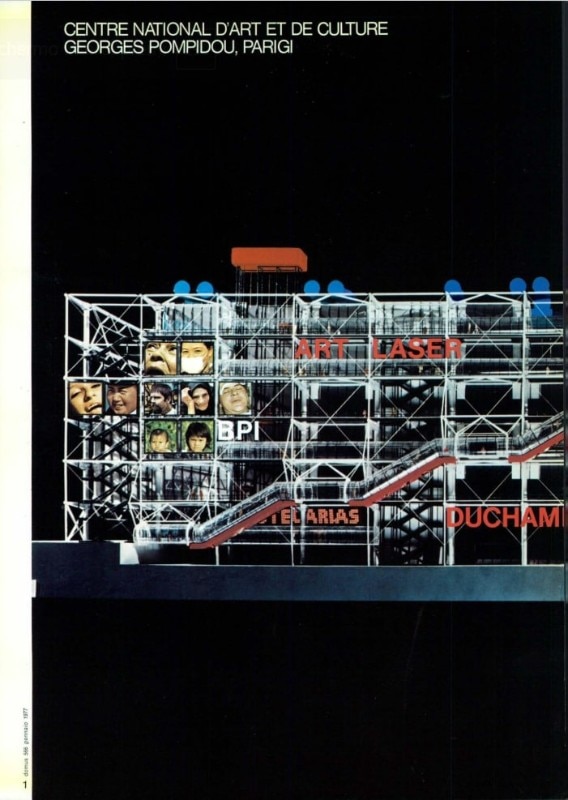

Nuovo oggetto a Parigi. Il Centre National d'art e de culture Georges Pompidou

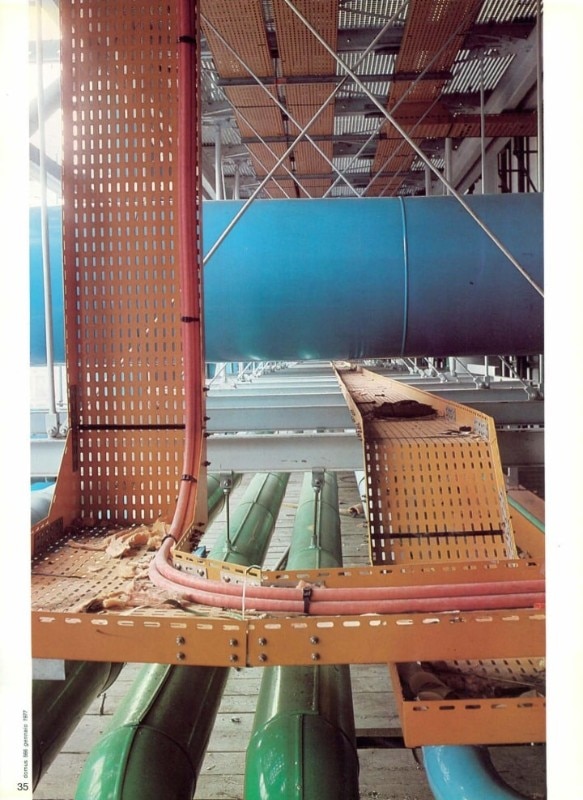

Domus, che vuole esser presente, con questo numero, alla inaugurazione del Centre Pompidou, ha qui realizzato una prima documentazione viva dell'opera, una documentazione degli stadi finali dell'immenso cantiere e quindi — al di là delle qualità funzionali e formali dell'oggetto — dello sforzo quasi faraonico che uomini della nostra epoca hanno saputo, con eccezionale entusiasmo, compiere.

Le immagini che pubblichiamo — molte delle quali irripetibili perché realizzate da Tim Street-Porter proprio durante il rush finale — ci sono sembrate le più significative di questo “laboratorio” in cui son state sperimentate nuove tecnologie che senz'altro porteranno un progresso nelle tecniche costruttive attuali.

Più che un edificio, questo è un grande prototipo di quell'«utensile» di architettura che Piano ipotizza. È nostro intento, comunque, rivisitare criticamente l'“architettura” completamente terminata, abitata, e inserita nel quartiere, questa architettura che è destinata a diventare uno dei fulcri culturali e turistici di Parigi e che è pronta perché “l'immaginazione vi prenda il potere”.

Nell'ottobre 71 (numero 503) e nel giugno 72 (numero 511) Domus ha pubblicato l'edificio del Centre Pompidou in progetto. Nel maggio 76 (numero 558) ha pubblicato un'intervista con Pontus Hulten, direttore, sui programmi del Centre. Ora, novembre 76, a edificio costruito, quasi ultimato, Domus incontra a Parigi gli architetti.

Cesare Casati: Perché avete partecipato al concorso?

Renzo Piano: Per due ragioni. Primo, perché la giuria non era niente male, come giuria internazionale — con alla presidenza Jean Prouvé e con altri personaggi che davano sufficiente garanzia di un giudizio obiettivo. Poi, perché ci siamo detti “proviamo a pensare a questo concorso: se ci viene qualche buona idea, lo facciamo” : e subito, nel giro dei primi dieci giorni, ci è venuta un'idea abbastanza interessante: l'idea di controproporre, un po’ polemicamente, al concetto del grosso centro culturale quello del grosso marchingegno, della grossa macchina - un’idea che è venuta subito a tutti e due insieme (era un lavoro in team) e Peter Rice l'ingegnere è stato con noi fin dall'inizio. La prima riunione l'abbiam fatta Richard Rogers, io, Peter Rice. E l’idea di pensare questo edificio come una macchina, una macchina per elaborare informazioni, presentarle, trasmetterle, sul piano strutturale ha preso forma in una macrostruttura aperta, flessibile, evolutiva. Quest’idea, anche se non l'avevamo ancora disegnata, ci è parsa interessante abbastanza per giustificare una partecipazione al concorso.

Richard Rogers: Macchina è diventata una parola pericolosa. Si potrebbe dire, forse, “contenitore”, oppure “utensile”. Altro punto importante: oltre al progetto dell'edificio, specificato dal bando, noi abbiamo sempre avuto in mente anche l'“altro” progetto che si poteva dedurre dal bando, cioè il progetto delle “attività non programmate” nella “piazza”. Poiché Parigi ha bisogno di spazi all'aperto. Mancano. E questa è una bellissima area storica, che vuole non solo un museo ma anche spazio all'aperto per la gente, che può fare altre cose: passeggiare, la domenica mattina, con i bambini, col cane, con la ragazza, parlare, giocare... prender parte a molte attività, diverse, non specificate dal bando, attività per la gente interessata alla cultura come per la gente in generale.

R.P.: Infatti, una delle prime immagini che ci sono venute in mente a questo proposito - che è molto importante, perché è parte della idea “alternativa” del Centro - è l'immagine di Hyde Park Corner. Ho sempre sognato che la “piazza” diventi un Hyde Park Corner parigino.

R.R.: C'è una parola, che abbiamo estratto subito dal bando: la parola “informazione”. Noi abbiamo, in verità, interpretato l'edificio non come “edificio per la cultura” ma come “edificio per l'informazione, la cultura, il divertimento”. Questa decisione, che abbiam preso nei primi tre giorni, è stata molto importante. Ha cambiato tutto.

R.P.: In sostanza, abbiamo partecipato al concorso perché nei primi dieci giorni di lavoro abbiamo potuto catalizzare abbastanza chiaramente l'attenzione, sia tecnica che di contenuto, su questa idea: che era un'idea polemica, in fondo, un'idea alternativa.

C. C.: Come avete reagito al fatto di avere vinto?

R.P.: Non ce lo aspettavamo, ma eravamo abbastanza sicuri di vincere qualcosa - un rimborso, forse - perché il progetto era venuto fuori abbastanza bene, fluido, pulito, chiaro. Si sapeva che al concorso c'erano state 1.200 domande. (in effetti poi i partecipanti sono stati 681). La cosa che ci ha colpito soprattutto è stata la qualità della giuria: non tanto per aver scelto noi quanto per aver fatto una cosa molto chiara: una volta scelto qualcuno, non hanno dato premi ex-aequo: hanno dato il primo premio e trenta rimborsi: hanno fatto uno stacco netto, che ha poi impedito ogni polemica. E vorrei anche dire qualcosa sulla reazione che è avvenuta in noi a livello psicologico. In passato, noi, sia separati sia assieme, abbiamo sempre fatto un lavoro molto sperimentale, poco professionale, se si vuole ai margini della professione. Come normalmente fa un architetto giovane, soprattutto se ha in mente una certa direzione di ricerca sperimentale ecc. Eravamo dei personaggi che ogni tanto andavano a insegnare alla Architectural Association; andavano di qua, andavano di là, facevano del piccolo lavoro professionale, qualche volta anche del lavoro più importante professionalmente, ma sempre contrabbandando delle cose strane. Qui, di colpo, ci siamo trovati di fronte a un problema di carattere fortemente, potentemente professionale.

Diavolo, si trattava di mettere assieme un ufficio in una città come Parigi, in una città molto difficile, molto dura. Questo fatto è stato per noi abbastanza chioccante. E lo è stato anche l'essere additati da molte parti, dalle riviste di architettura, come gli architetti che sono passati dall'altra parte della barricata. Che sono diventati parte dell'establishment, che costruiscono, che realizzano, che fanno le grandi cose di prestigio. L'etichetta del prestigio disturbava molto, perché era vera: l'operazione era di prestigio. Si dà il caso che il progetto fosse un pochetto più sottile che una risposta a una operazione di prestigio. Aveva una sottigliezza che era difficile da spiegare. Oggi la si legge nell'edificio. Comunque, non è che ci siamo poi spaventati molto. Abbiamo deciso subito che una cosa così o la fai o non la fai.

Oltre al progetto dell'edificio, specificato dal bando, noi abbiamo sempre avuto in mente anche l'altro progetto che si poteva dedurre dal bando, cioè il progetto delle attività non programmate nella piazza.

Richard Rogers

C. C.: Come vi siete organizzati?

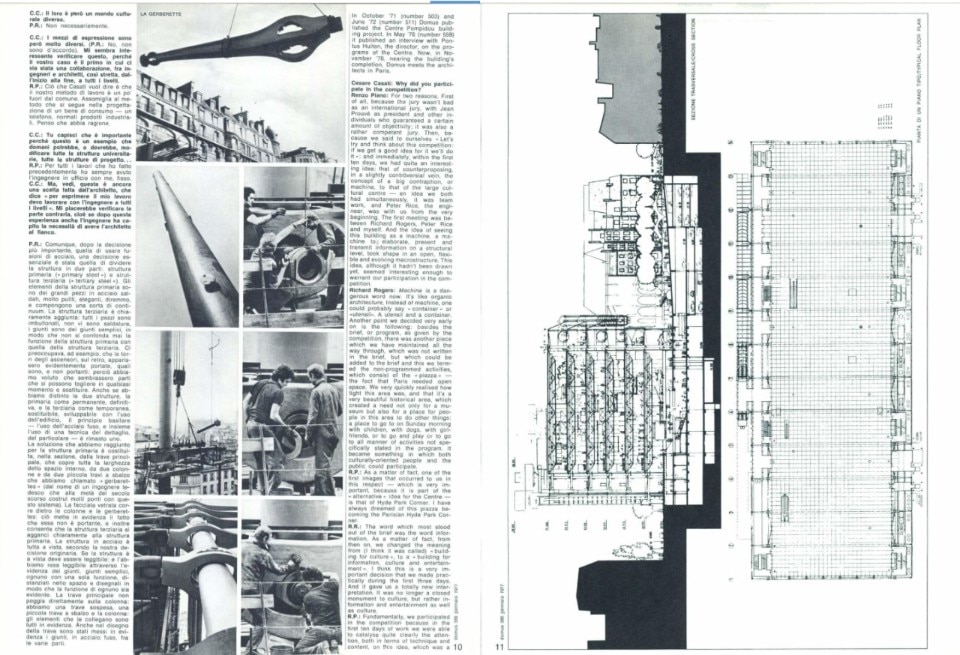

R.P.: In Francia il modo di fare la professione era molto diverso da quello cui eravamo abituati in Italia e in Inghilterra. In Francia non era pensabile che l'architetto che aveva concepito il progetto fosse anche il coordinatore di tutta l'operazione. In Francia, normalmente, per la lunga esperienza Beaux-Arts l'architetto è l'“artista”, è il tipo che fa questa specie di schizzo più o meno dettagliato, all'inizio, schizzo che viene passato al “bureau d'étude”, il quale per altro non è nemmeno un ufficio di ingegneria all'anglosassone, è un ufficio che si occupa di operazioni di tipo amministrativo, fa cioè gli “appel d'ordre”, fa gli appalti. E poi, finalmente, e questo è tipicamente francese, chi fa il lavoro, compresa la progettazione vera, autentica, quella che serve per costruire, è l'impresa. L'impresa eredita gli schizzi dall'architetto, le “pieces écrites” dal “bureau d'étude” e fa finalmente il vero lavoro. Non c'è controllo.

Questo procedimento, che oltre tutto aumenta i costi enormemente, è stato la prima cosa evidente che abbiamo trovato in Francia. Il contratto che ci era stato proposto all'inizio era un contratto che rifletteva questo tipo di struttura. Noi immediatamente abbiamo capito che era impossibile fare un edificio con le sottigliezze, le complessità del nostro seguendo un procedimento di questo genere.

Allora abbiamo fatto, immediatamente, due operazioni importanti: abbiamo unito le forze con Ove Arup & Partners, che avevano vinto il concorso con noi, ed abbiamo messo su un ufficio a Parigi insieme a loro; poi, abbiamo fatto una lunga battaglia con il committente per avere un contratto di tipo particolare. E l'abbiamo avuto. Per la sanzione di questo contratto c'è voluto un decreto ministeriale. Un fatto storico, perché due anni dopo il decreto è uscita in Francia una riforma del sistema di progettazione per gli enti pubblici. E secondo questa riforma è l'architetto che, sostanzialmente, si assume la responsabilità, in quanto “maitre d'oeuvre”, della qualità, del planning (cioè dei tempi) e anche dei costi. Se sfugge a queste cose, — se va al di là, per esempio, del 12% del budget previsto - viene penalizzato. Noi dunque abbiamo organizzato un ufficio ben integrato dove abbiamo messo assieme architetti, ingegneri, e soprattutto — e questa è la cosa più importante — quello che in Francia si chiama “contractant principal”, e che nei paesi anglosassoni viene chiamato “management contractor”: cioè una grande impresa, scelta da noi stessi, che ci ha dato i suoi cervelli per aiutarci professionalmente in operazioni di carattere imprenditoriale: organizzazione di cantiere, tempi di montaggio, ecc. L'impresa non è venuta al nostro fianco come costruttrice ma come professionista.

L'organizzazione dell'ufficio è stata fondamentale. In certi momenti l'ufficio è stato di quasi cento persone. Agli inizi, 30-40 persone, poi 100, fra architetti ingegneri e “contractant principal»; e ancora oggi ci sono almeno 60-70 persone. Un ufficio di dimensioni rese possibili da un contratto particolare, e formato da un team che ha potuto tenere il controllo dell'operazione fino in fondo. Una parte essenziale di questa équipe sono stati i “quantity surveyors” che si occupano esclusivamente di “costs and contracts”: degli ingegneri che lavorano continuamente assieme all'architetto e all'ingegnere srutturale e coordinano tutti questi dati. L'équipe dei quantity surveyors è stata molto importante, una dozzina di persone, e tuttora è di 6 o 7 persone. E abbiamo avuto consulenti di molte parti del mondo: Olanda, Germania, America ecc. Il nostro stesso ufficio era molto internazionale: nel gruppo dei 26 architetti eran rappresentate 11 nazionalità. A pretty mixed system. E abbiamo disegnato tutto, abbiamo disegnato ogni vite, in sostanza: sono 20-25.000 i disegni che abbiam fatto. Siamo qui a Parigi da quasi sei anni, anche se abbiamo mantenuto l'ufficio di Londra.

C.C.: E come avete organizzato il cantiere?

R.P./R.R.: L'organizzazione del cantiere è stata parte del progetto. Che fin dall'inizio è stato concepito come un progetto di cui si potesse realizzare in cantiere tutta la parte sotterranea mentre, contemporaneamente, nelle fabbriche si realizzava la parte prefabbricata. Di modo che al momento in cui la parte in cemento arrivava in superficie fosse pronta e in luogo la parte prefabbricata, da montare. In sintesi, è stata una costruzione in cui tutto è stato fatto «contemporaneamente». E un'altra cosa è da dire: riguarda la maniera con la quale siamo riusciti a vincere certe battaglie. È un elemento psicologicamente importante. E cioè: in questo lavoro non abbiamo mai avuto tempo. C'è sempre stato un tempo brevissimo: per tutto, per le decisioni, peri contratti, per la costruzione. Il cantiere è iniziato quando noi ancora decidevamo il progetto, ancora di massima in certi settori. E questa mancanza di tempo è stata una grossa fortuna, perché in sostanza ha sempre impedito di ritornare troppo spesso sulle decisioni. Le approvazioni dovevano essere a tamburo battente. Decisione su decisione: è stata una catena in cui molto difficilmente, a livello politico, a livello distruttivo, a livello di opinione pubblica ci hanno potuto fermare. E ne abbiamo avuti di attacchi, anche squalificati. Uno tipico è stato quello di un gruppo di architetti francesi Grand Prix de Rome, che si sono uniti in una associazione che si chiama « Le Geste Architectural », e questi signori ci hanno fatto sei cause, non a noi direttamente come persone ma all'insieme della cosa. Han fatto un processo alla giuria, perché Prouvé - che è e resta l'unico personaggio interessante in tutto il panorama della costruzione in Francia - non è architetto. Capirete la qualificazione di questa accusa: la giuria non era valida perché Monsieur Jean Prouvé non era architetto. Poi altri attacchi ci son stati fatti perché eravamo usciti di 30 cm fuori dal terreno previsto. Sciocchezze di questo genere. Poi il fatto che comunque siamo degli stranieri... Argomenti squalificatissimi, ma ci sono stati ben sei processi, regolarmente da questi signori. E una volta son riusciti a fermare il cantiere per 15 giorni! 1.000 persone coinvolte. Si può capire che cosa ciò significa. Dinamite! Insomma, i tempi brevissimi per noi sono stati una fortuna, perché tutte queste cose sono state travolte nel cammino.

C. C.: Che cosa siete riusciti a fare, che cosa non siete riusciti a fare?

R.P.R.R.: Per quel che riguarda l'ambiente, ciò che siamo riusciti a fare, combattendo una dura battaglia dopo il concorso, è il rendere pedonali le strade attorno all'edificio, sul lato della piazza.

Questa sarà la più larga zona pedonale esistente in Parigi: 4 o 5 ettari. La zona da rue de Rivoli a rue Rambuteau, tra il boulevard de Sebastopol e rue du Renard è già pedonale: si sta rifacendo il pavage, si stanno piantando alberi e creando zone a terreno battuto per giocare alle bocce, si sta rifacendo anche l'arredo urbano. La Ville de Paris realizza qui un progetto, cui noi partecipiamo.

La zona pedonale era fondamentale, in una città automobilistica come Parigi, perché è chiaro che il Centre Pompidou « atterrava » in questo centro cittadino come una specie di grosso magnete catalizzatore, e aveva bisogno, attorno, di spazio fisico non occupato dal traffico, dal rumore, dal pericolo ecc., bensì adatto ad attività di tipo pedonale, attività da tempo libero: aveva bisogno, insomma, di una superficie di contatto con la città più ampia.

In questa battaglia abbiamo vinto. Invece, sempre a livello di ambiente, abbiamo perso la battaglia per il controllo sulle attività funzionali attorno al Centre, che non era desiderabile si trasformassero in aitività pseudo-culturali (galleriette d'arte, ecc.). Su questa strada il potere pubblico, la Ville de Paris, non ci ha seguiti (a parte un minimo di controllo, perché il Centre siesso ha acquisito e protetto alcune zone): troppo forte era il giro dei capitali, il giro immobiliare.

Tuttavia, soprattutto ora, la stampa parigina sta facendo notare che il Centre Pompidou sta facendo rifiorire le attività del centro di Parigi. Infatti - a parte il fenomeno deteriore dei vecchi bistrot trasformati in gallerie d'arte - incominciano a nascere altre cose, attività di un certo interesse, abbastanza spontanee: si installerà un circo, sulla piazza, cosa che avevamo previsto, verranno dei mercati di fiori, cosa che avevamo chiesto. E già tutt'intorno sorgono librerie, centri di informazione, piccole sale di spettacolo. La distruzione delle Halles, che ha coinciso con l'inizio dei nostri lavori (provocando molta confusione, sia in Francia che fuori, perché molli han collegato la distruzione delle Halles alla costruzione del Centre Pompidou, che invece non ha niente a che fare: le Halles sono al di là del boulevard de Sébastopol, il Centre al di qua) aveva suscitato un fenomeno: nel vuoto delle Halles abban-donate, per un paio d'anni, s'era creato un germinare spontaneo di usi alternativi dello spazio, diversi, non ufficiali: gruppi, équipes, vi venivano a lavorare, a esprimersi, a fare riunioni, a fare del teatro, a fare degli scambi, attività tutte non ufficiali, abbastanza libere, abba-stanza aperte. Ora, in un certo senso, tutto ciò si sta ricreando attorno al Centre. Non dentro al Centre ma intorno.

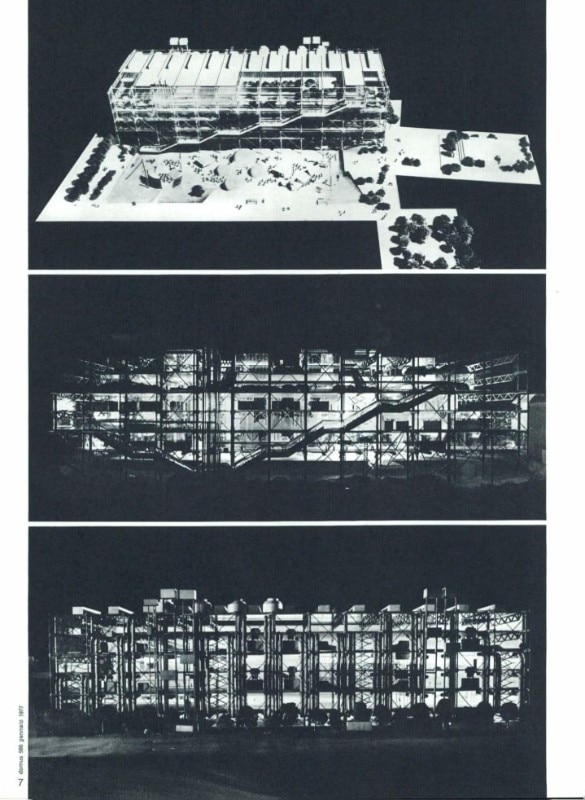

Questo, per quanto riguarda l'ambiente. Per quanto riguarda l'edificio, due sono le grosse differenze rispetto al progetto di concorso (a parte la differenza di altezza, da 60 a 42/45 metri, che noi stessi abbiamo voluto). La prima differenza è a livello dei volumi: nel progetto la struttura primaria era una grossa griglia occupata soltanto parzialmente, soltanto per il 60%, dal volume costruito. Cioè, non tutti gli spazi erano pieni, e il volume costruito era molto tagliato, molto rotto.

Ma poi, durante le fasi di “avant-projet sommair” e di “avant-projet définitif”, cioè durante le fasi di progettazione più esecutiva, c'è stata una corsa, tipica di un certo tipo di gigantismo, al volume, allo spazio. L'idea del Centre che catalizzava il meglio del meglio di Francia ha cominciato a funzionare, e tutti quanti han voluto venire, e tutti quanti avevan bisogno dei 200 m 2 in più. Per cui siamo stati pian piano spinti a cedere, ed ora lo spazio è occupato dal volume per I'85% circa.

La maglia è quasi piena. Questa battaglia l'abbiamo persa: avremmo potuto essere più duri, difendere meglio la qualità invece della quantità dello spazio, difendere il fatto che uno spazio flessibile è molto più utilizzabile di uno spazio non flessibile. Non ci siamo riusciti: ora, ad esempio, a piano terra 10 campate su 13 sono piene, mentre prima non c'era affatto volume, la piazza passava sotto l'edificio, del tutto trasparente, e anche dalla strada posteriore si aveva la visione della piazza e vice-versa. Ora la gente non può più passare attraverso, e questo era, invece, importante, perché a Parigi uno spazio coperto è molto prezioso: in tutti i giardini pubblici, a partire dal Luxembourg, ci sono tante piccole pagode, tanti piccoli spazi coperti dove la gente finisce con l'andare, per difendersi dall'umido e dall'acqua, per giocare a scacchi, per fare tante cose. E anche al livello più alto l'edificio era molto più rotto. E ai piani c'erano molte altezze doppie, di 14 metri, che ora non ci sono più. Questo eccesso d'uso del volume ha determinato una perdita di leggerezza e una perdita di funzionalità nei riguardi dell'idea iniziale della piazza.

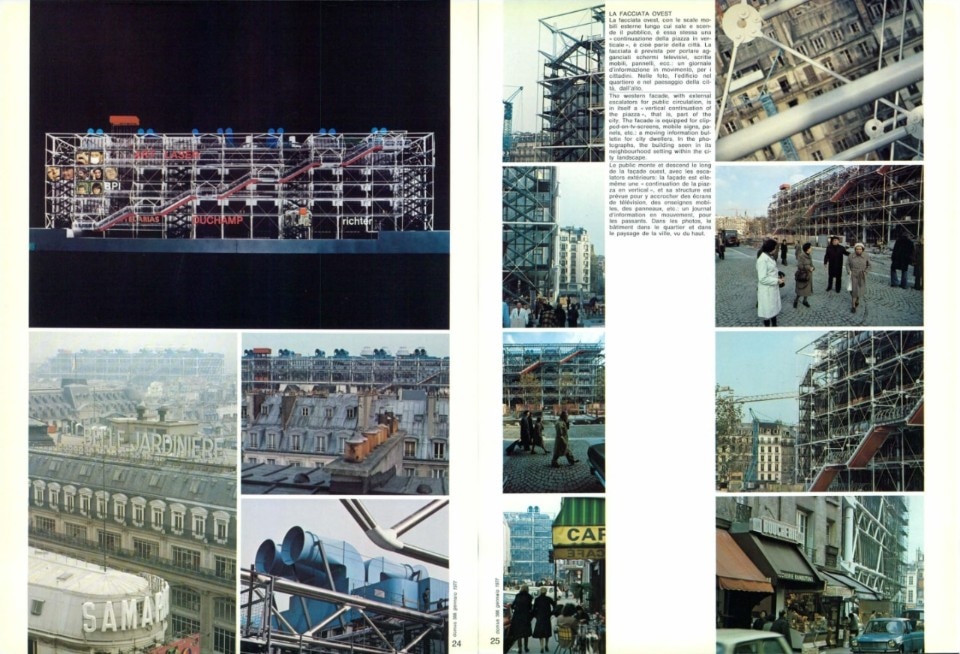

La seconda grossa differenza, nei riguardi del progetto, è nell'uso dell'edificio come « supporto di informazioni ». Qui ci sono state delle difficoltà, fin dall'inizio. L'edificio era stato pensato come un utensile, nel senso che al suo interno si potessero svolgere attività molto diverse, molto evolutive, e l'esterno dovesse essere la superficie di contatto dell'utensile, cioè il modo con cui l'utensile si esprimeva all'esterno: una superficie con schermi, schermi tv, cinematografici, informazioni scritte, telegiornali, ecc. Questo in realtà è stato molto difficile: non per ragioni tecniche, tant'è vero che l'edificio così come è in qualsiasi momento lo si può usare per questo (e lo useremo anche: pare che sarà realizzato un grosso schermo tv esterno, di 7X12 m), ma per ragioni di carattere politico, di controllo. È chiaro che parlare di informazione è molto interessante, ma c'è subito chi si preoccupa sul tipo di informazione. Il Centre diventava un centro di informazione al centro di Parigi, una piccola ORTF indipendente, autonoma, un centro di informazione libero, occupabile da studenti, utilizzabile in modo efficace. Quindi non è che noi abbiamo perso progettualmente. L'edificio è fatto per questo, la struttura è fatta per questo. Ci sono dei veri e propri punti di ancoraggio esterni per schermi, pannelli, scritte mobili ecc.: per esempio, il pezzo che noi chiamiamo « sputnik », al punto di incrocio dei tenditori, è l'attacco per questi elementi esterni, ed anche per i tronconi della scala mobile, che può essere smontata e spostata lungo la facciata.

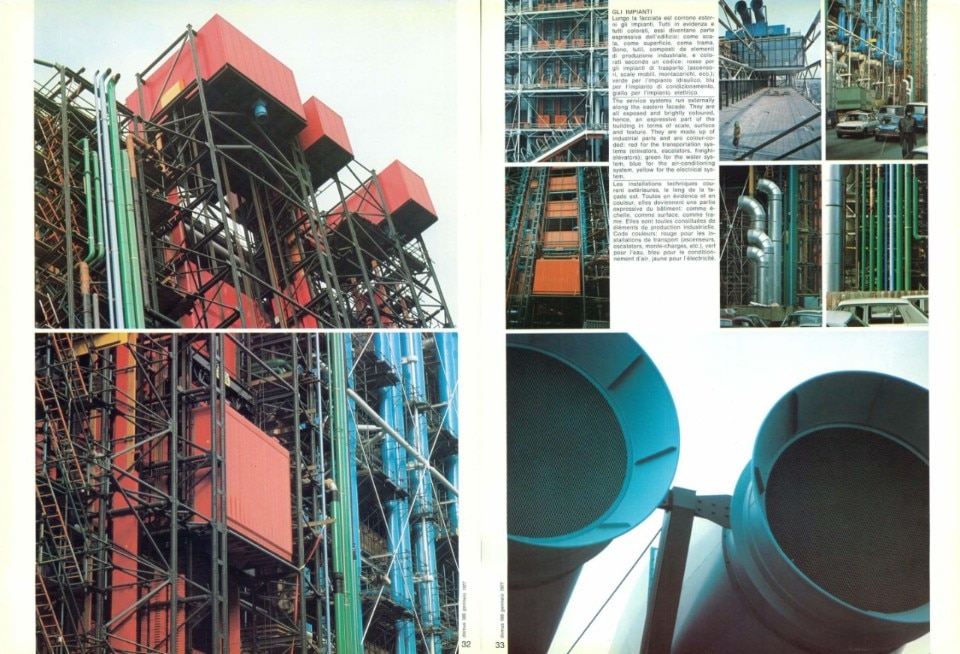

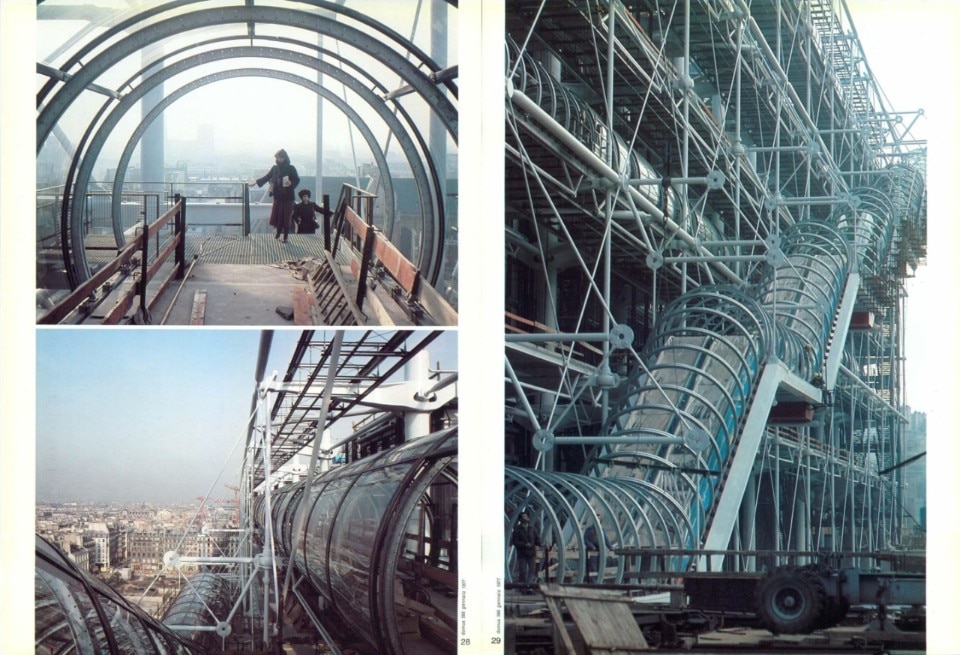

Queste, comunque, sono le due grosse differenze rispetto al progetto iniziale dell'edificio. Tutto il resto, diremmo che siamo riusciti a farlo. A realizzare, cioè, un edificio che sia un utensile-container, come abbiamo detto: utensile nell'uso e anche contenitore, non solo di oggetti ma anche di azioni, di operazioni; un utensile entro il quale, e col quale, si possa operare in modo creativo in campi diversi, dall'arte alla ricerca nel campo della costruzione, dell'ambiente, della comunicazione. Uno spazio flessibile ed evolutivo. (L'idea è molto bella: se poi la vediamo in termini fisici, ci rendiamo subito conto che fare una costruzione di questo tipo, con piani di 50 m di luce libera per 170, con 500 kg di sovraccarico per metro quadro di pavimento, per ragioni di flessibilità, non è uno scherzo). L'edificio è composto di 5 piani, alti circa 7 metri, spazi grandissimi e totalmente sgombri: per dare un'idea della scala noi dicevamo sempre che ad ogni piano potrebbero giocare contemporaneamente quattro squadre di calcio; e potrebbero, effettivamente, perché non ci sono ostacoli verticali. Tutti gli elementi fissi dell'edificio (scale, ascensori, impianti, pilastri) li abbiamo centrifugati all'esterno, li abbiamo spinti fuori, liberando lo spazio interno completamente.

Questi elementi sono raccolti nei diversi “sistemi” che compongono l'edificio, sistemi sovrapposti, integrati l'uno all'altro. C'è il sistema della struttura primaria, cioè la struttura portante dell'edificio, quella che crea la griglia di supporto. Poi c'è il sistema che abbiamo chiamato della struttura terziaria, cioè le strutture leggere, ad esempio tutte le scale antincendio, tutti gli elementi portanti delle passerelle, tutti gli elementi che sono attaccati, “plugged in”, all'edificio. Poi c'è il sistema degli impianti, aggrappato alla struttura primaria: un sistema che corre all'esterno, verticalmente, lungo la parete est dell'edificio, e penetra orizzontalmente ad ogni piano, correndo a soffitto e a pavimento (con possibilità di attacco - elettrico, idraulico - in ogni punto dell'uno e dell'altro). Infine c'è il sistema, molto importante, dei percorsi del pubblico, sistema anch'esso aggrappato, fisicamente aggrappato, alla struttura primaria, ed anch'esso esterno, costituito dalle scale mobili diagonali, dalle gallerie esterne trasparenti, dagli ascensori, lungo la facciata ovest dell'edificio, visibili dalla piazza. Tutti questi sistemi - struttura, impianti, percorsi del pubblico - centrifugati all'esterno, sono relativamente indipendenti. Gli impianti sono separati, e sono accrescibili o diminuibili. Il sistema di distribuzione del pubblico lo è pure.

Quanto al pubblico, l'edificio è fatto per contenere, in uno stesso istante, fino a 5.000 visitatori. L'intera popolazione di un villaggio: e il sistema dei percorsi non può essere un sistema “a tubo digerente”, deve essere un sistema intelligente, dove la gente si distribuisce vivendo l'avventura dell'edificio che sta visitando, vedendo la piazza, vedendo l'interno: è un sistema molto importante.

Immagine di apertura: Foto di Denys Nevozhai su Unsplash