“Siamo eredi non solo di ciò che i nostri padri hanno scelto nei loro elenchi testamentari, ma di tutto ciò che l’umanità ha costruito nei secoli, anche al di là delle barriere della civiltà occidentale”. In un lungo e ininterrotto scambio, durato fino a oggi, con Domus – che aveva definito “un’oasi nel deserto padano” – Paolo Portoghesi ha esplorato le vie e i riferimenti disciplinari più differenti per affermare il punto che lo ha reso uno dei più importanti esponenti del postmoderno: il punto per cui l’architettura è qualcosa di radicato nella profondità della storia umana, dei linguaggi, dei simboli, dei modi di vedere, di costruire e delle loro origini.

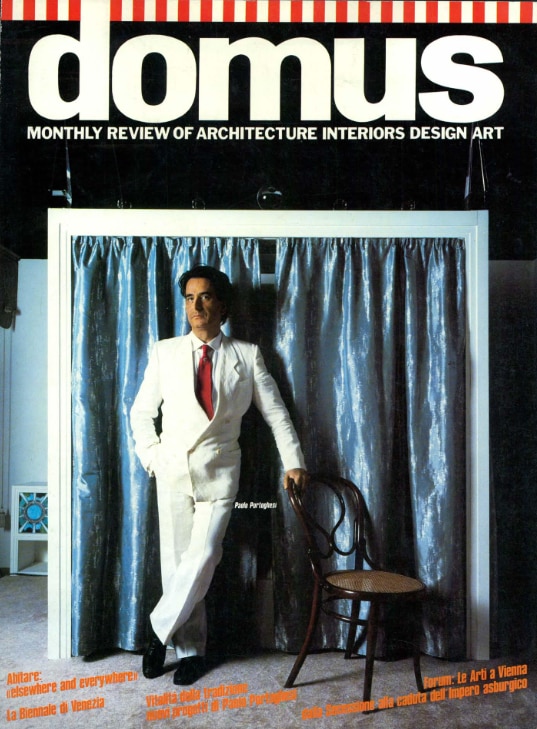

Nato a Roma nel 1931, scomparso nel 2023, Portoghesi aveva lavorato fin da prestissimo ad un suo posizionamento culturale, accademico, politico attraverso opere – come la Casa Baldi dalle forme di rovina e più tardi la complessa moschea di Roma – scritti, libri e riviste. Nel luglio del 1984, quando è cover star della Domus di Alessandro Mendini, Portoghesi è ormai riferimento per tutta la cultura architettonica italiana, autore quattro anni prima dell’operazione destinata a scrivere la storia del postmoderno globale: la prima Biennale di Architettura di Venezia, con la sua Strada Novissima alle corderie dell’Arsenale. Sul numero 652, lo scambio tra il direttore e il “predicatore” (come Portoghesi dice di essere chiamato da Mario Ridolfi) assume pur nella sua sinteticità le dimensioni di un manifesto.

Colloquio con Paolo Portoghesi

Nel 1980 con la “Via Novissima” ideata per la Biennale di Venezia divenisti il gestore ufficiale del post-modernismo in architettura. Cosa rimane oggi di quell’esperienza?

La parola post-moderno non ha ancora esaurito la sua missione storica che è quella di farci riflettere su quanto ciò che continuiamo a chiamare “moderno” è invecchiato, si è isterilito e non risponde più alle esigenze di una società radicalmente cambiata. Va da sé che quando tutti se ne saranno accorti si capirà anche che i veri “moderni” siamo noi, che abbiamo avuto il coraggio di rompere con un moderno diventato “immobile”, dogmatico e privo di quel sense of humour che lo aveva improntato durante la sua lontana giovinezza. Ciò che è ancora molto vivo dell’avventura post-moderna è il bisogno di distruggere la diga che separava artificialmente passato prossimo e passato remoto. Siamo eredi non solo di ciò che i nostri padri hanno scelto nei loro elenchi testamentari, ma di tutto ciò che l’umanità ha costruito nei secoli, anche al di là delle barriere della civiltà occidentale. Oltre a ciò abbiamo capito che l’architettura serve anche per trasmettere e ricevere informazioni, e per comunicare ci vogliono leggi, convenzioni, istituzioni e una forte permanenza nel tempo di tali convenzioni. A questa parte dell’architettura, che non fa parte dei libri ma di ciò che è impresso nella nostra memoria, il moderno ha aggiunto solo uno strato molto labile e di poco spessore: il resto sono ancora i grandi archetipi che il mito classico aveva saputo esprimere con suprema chiarezza. Anche Freud per descrivere l’uomo moderno e le sue nevrosi ricorre alla eternità del mito. Insomma chi ha sperato che la nuova ondata del post-moderno fosse una passeggera increspatura ne vedrà delle belle e rimarranno sorpresi anche quelli che hanno creduto che il post-modern fosse un cocktail newyorkese, fatto con una parte di Eisenman, una parte di Johnson, uno spruzzo di Graves e due gocce di Louis Kahn.

Oltre alla mia architettura, mi piace molto l’architettura degli altri, e vorrei che ci fosse sempre più spazio per la bellezza dell’architettura e che i giovani, che hanno tanto disegnato (anche il disegno è un’arma), cominciassero a sporcarsi le mani costruendo qualcosa.

Paolo Portoghesi

.png)

Nella tua multiforme immagine di politico, storico, insegnante, architetto, coordinatore di cultura e di riviste, non hai talvolta nostalgia di una sola prevalente vocazione?

La mia unica vocazione profonda è quella di progettare e costruire, ma di fronte alla crisi della figura professionale dell’architetto ho scelto di combattere la battaglia per cambiare l’architettura con tutte le armi possibili. Per di più, oltre alla mia architettura, mi piace molto l’architettura degli altri, e vorrei che ci fosse sempre più spazio per la bellezza dell’architettura e che i giovani, che hanno tanto disegnato (anche il disegno è un’arma), cominciassero a sporcarsi le mani costruendo qualcosa. Ridolfi dice che faccio il “predicatore”; forse è vero ma insieme a qualche certezza predico la lode del dubbio e sono quindi un predicatore anomalo. Pagano e Piacentini erano entrambi iscritti a uno stesso partito e non per questo andavano d’accordo. Con Zevi abbiamo vissuto tre anni di sodalizio, lavorando insieme sull’eredità di Michelangelo. I suoi “pasticci critici” erano una prefigurazione di certi aspetti del post-moderno; poi lui ha fatto marcia indietro, ed è diventato l’ultimo baluardo di quel professionismo becero che tanto aveva combattuto. Comunque anche tra avversari si possono trovare punti di convergenza e nella necessità di non abbandonare la pianificazione e di dare più spazio all’architettura forse potremmo ancora trovare un accordo.

Hai disegnato di tempo in tempo dei mobili e alcuni oggetti. Qual è la tua posizione rispetto all’industrial design e all’artigianato?

La mia posizione è di attesa. Attendo fiducioso che il design abbandoni i suoi miti e si ponga il problema dei desideri e dei bisogni della gente. Per questo apprezzo molto la tua azione in questo campo e credo che Domus sia un’oasi nel deserto padano.

Sei un entusiasta dell’architettura islamica antica e contemporanea: forse perché essa è simbolo di un approccio religioso ai problemi della vita?

Sì, l’architettura islamica e i suoi ludi geometrici sono esperienza religiosa “in azione”, contemplazione di frammenti di verità comprensibili a tutti. La moschea che sto costruendo a Roma (dopo dieci anni di battaglie all’arma bianca) è oltre che un tempio islamico un tempio della universale religione dei luoghi, un dialogo di pietra e di cemento tra due civiltà rimaste lontane e incapaci di cogliere la loro parentela profonda. Secondo me la religione dei luoghi, la capacità per tutti di capire i valori dell’altro, immedesimandosi nel suo rapporto con la Terra, è una parte significativa della cultura della pace.

.png.foto.rmedium.png)

.png.foto.rmedium.png)

.png.foto.rmedium.png)

.png.foto.rmedium.png)

.png.foto.rmedium.png)

.png.foto.rmedium.png)

.png.foto.rmedium.png)

.png.foto.rmedium.png)