E, letteralmente, Tintoretto apre la mostra, con tre tele incluse all'inizio del percorso del Padiglione Centrale dei Giardini: il Trafugamento del corpo di San Marco, La Creazione degli Animali e L'Ultima Cena.

La concreta presenza di queste opere ha il senso di un omaggio al carattere, mistico e rigoroso al contempo, dell'arte.

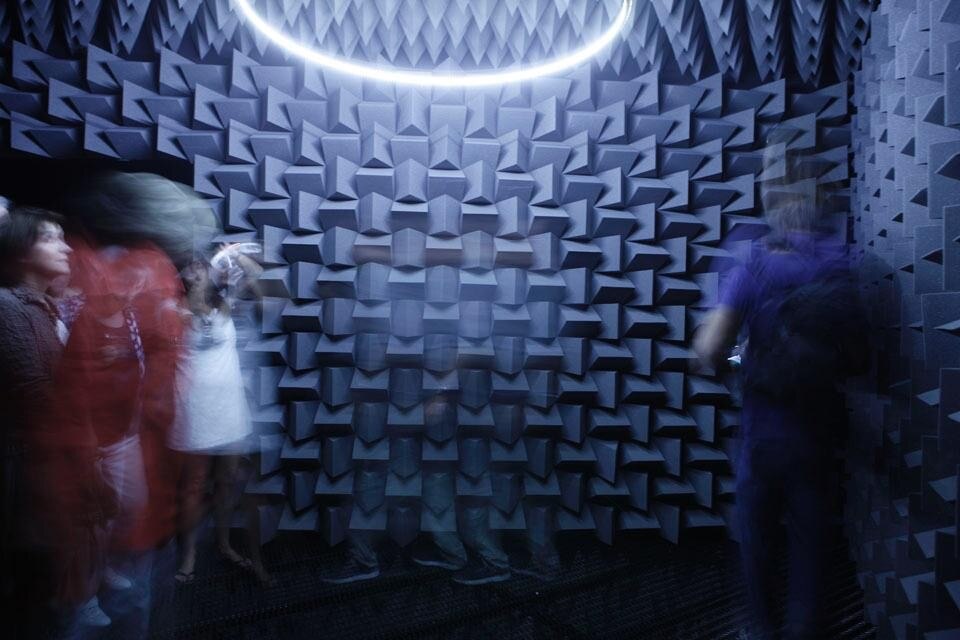

Poco più avanti si incontra un labirintico intrico di pareti oblique e di porte sempre uguali: è il para-padiglione di Monica Sosnowska, artista da sempre interessata allo spazio e all'architettura come dimensioni nelle quali si fondono realtà fisica, visiva, psicologica. Rafforza il senso di confusione, la sensazione di perdita dell'orientamento che lo spazio ci trasmette l'ossessiva installazione sonora a base di vibrazioni elettriche di Haroon Mirza. A riportarci alla realtà ci sono però, in queste stanze, le immagini straordinariamente acute di David Goldblatt, il fotografo sudafricano che, a partire dagli anni Sessanta, ha saputo, come pochi altri, raccontare le trasformazioni sociali del proprio paese. Ma proprio sotto la grande struttura eccoci di nuovo immersi in una situazione di instabilità; qui troviamo infatti il lungo film di Omer Fast, artista israeliano che, sulla mancanza di linearità e sulla fusione tra realtà e costruzione, basa tutta la propria opera.

Bice Curiger ha scelto di dedicare ampi spazi agli artisti, consentendo loro di esporre nuclei articolati di opere; il rapporto tra le opere risulta chiaramente declinato, lasciando intendere il desiderio di rendere il percorso intelligibile