Da luglio 2025, Aric Chen sarà il nuovo direttore della Zaha Hadid Foundation con sede a Londra. A Rotterdam dal 2021, lascia il Nieuwe Instituut dopo quattro anni di grande attività in cui ha saputo ripensare le fondamenta del “design institution” olandese. E se c’è un tratto che accompagna tutta la sua traiettoria - da Hong Kong a Miami, da Pechino a Parigi - è questa capacità di non mettersi mai comodo, di far sentire ogni incarico come un laboratorio temporaneo e necessario in grado di saper guardare oltre e in modo diverso. Chen è uno di quegli studiosi–curatori che non vogliono lasciare un segno, ma produrre un vero e proprio sistema operativo longevo e sostenibile, che possibilmente altri siano in grando di portare avanti. Ama sovvertire le fondamenta in modo morbido e si, costruttivo.

Curare mostra per lui equivale a guardare il mondo con occhio nuovi, e “ha lo stesso fascino della scrittura. Ti costringe a uscire, vedere e imparare il più possibile, a riflettere e poi a stabilire un dialogo sulle tue conclusioni o osservazioni con qualcuno diverso da te stesso – il tuo pubblico, per esempio. Ma con la curatela, riporti letteralmente la dimensione spaziale e oggettuale nella narrazione”, sottolinea.

Inizialmente Aric Chen ha studiato sia architettura che antropologia (prima in California alla Berkeley, poi alla Parsons/Cooper-Hewitt di New York) due discipline che dicono molto su come viviamo oggi e come e cosa costruiamo. Ma poi l’interesse per il design. “Non me ne rendevo conto allora”, racconta, “ma probabilmente il mio percorso – architettura, antropologia, storia del design – rifletteva la voglia di capire il mondo che ci siamo costruiti intorno, non solo nei suoi spazi e oggetti, ma anche nei legami sociali e nei codici culturali che li intrecciano”. Una dichiarazione d’intenti che è anche una forma di etica e estetica operativa: Chen scrive, osserva, cura come chi smonta un orologio non per nostalgia del meccanismo, ma per trasformarne gli ingranaggi in un dispositivo del tutto nuovo. Guarda sempre più in là, sia che si tratti di una mostra come quella di IM Pei: Life is Architecture (2024-25) at M+ di Hong Kong o di Arata Isozaki alla Power Station of Art, Shanghai (2023), sia che si tratti di collectible design come la fiera Design Miami, la Tongji University di Shanghai, un festival quale Beijing Design Week o di un’istituzione come quella che lascia in questi giorni.

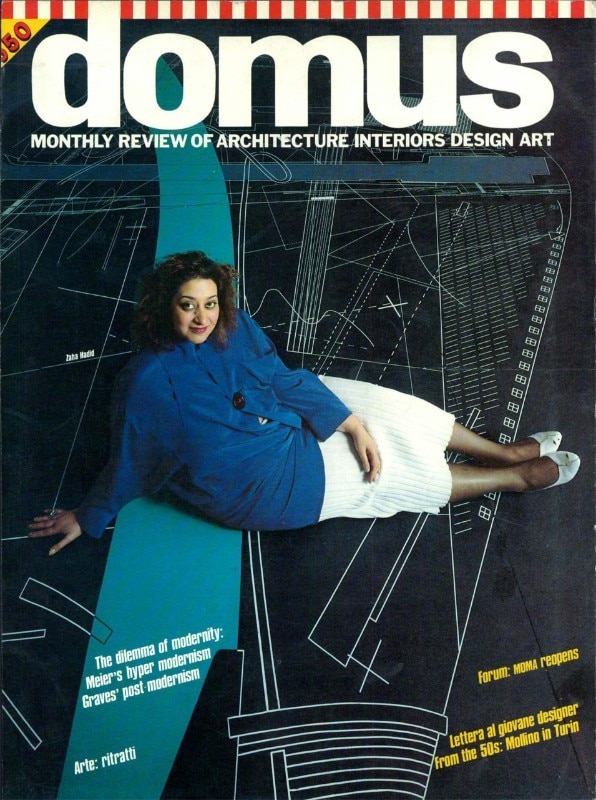

Ora, si appresta a lavorare per la prima volta all’interno di una fondazione. “Zaha Hadid ci ha lasciato un’eredità enorme. Non solo come architetto, ma come figura. Ha superato discipline, confini, generi. La fondazione è un atto di generosità per continuare a far vivere questo suo spirito”. Chen aggiunge: “Ho conosciuto Zaha solo fugacemente, ma voglio approfondire il suo insegnamento e la sua pedagogia, che credo siano ancora poco esplorati. Come disse lei stessa a Hans Ulrich Obrist: Let there be no end to experimentation”. Ha il sapore della sfida e le sfide sono sempre esilaranti per il curatore nato a Chicago, di origine taiwanese.

Serve un coinvolgimento diretto: riconoscere che, occupando uno ‘spazio terzo’ al di fuori del governo e del mercato, le istituzioni culturali sono in una posizione unica per assumersi dei rischi. Possono diventare luoghi di sperimentazione al servizio della società.

Aric Chen

E Chen prende sul serio il concetto di sperimentazione. Ma lo fa con la disinvoltura di chi non cerca la provocazione, bensì l’efficacia. In questo è diverso da molti suoi colleghi – meno didascalico, meno narratore dallo sguardo unico, più coreografo di complessità, pronto all’ascolto. Gli interessa non solo ciò che accade ma come accade: “Mi attirano gli spazi in-between, perché è lì che succedono le cose importanti. Sono spazi di frizione, intreccio, confronto. È lì che si impara a navigare nella complessità”.

Aric Chen ha lavorato in contesti diversi – Asia, Europa, America – intervenendo non solo sui contenuti espositivi, ma anche sui modelli istituzionali che li sostengono. “L’idea dell’istituzione culturale è in circolazione da così tanto tempo che ormai sembra superata”, afferma. E aggiunge: “Molte istituzioni sono lente nel cambiare, e diffidenti verso idee che si discutono da talmente tanto tempo da non poter più essere considerate davvero rischiose.”

View gallery

View gallery

Vitra Fire Station, Weil Am Rhein, Germania 1990 - 1993

Costruita dopo l’incendio che aveva distrutto l'originario complesso industriale, la caserma dei vigili del fuoco nel Vitra Campus è il primo progetto di Zaha Hadid effettivamente completato, e che ha segnato la svolta nel suo percorso progettuale. Destinato successivamente a spazio espositivo, l’edificio è considerato un manifesto decostruttivista: il volume in cemento armato a vista sembra una scultura incastrata nel suolo, con le sue forme geometriche complesse e tra loro intersecate, gli spigoli vivi, le superfici inclinate che esaltano il carattere dinamico e “graffiante” della composizione.

Foto Yü Lan da Adobe Stock

Vitra Fire Station, Weil Am Rhein, Germania 1990 - 1993

Foto Peeradontax da Adobe Stock

Sheikh Zayed Bridge, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 1997-2010

Il ponte lungo 842 metri che oltrepassa il canale Maqtah, collegando l’isola di Abu Dhabi con la terraferma, non è solo un’infrastruttura urbana strategica per l’ingresso carrabile alla capitale degli Emirati Arabi Uniti ma un landmark chiaramente riconoscibile nel territorio. I due piani stradali, ciascuno con quattro corsie, sono sostenuti da una struttura interamente in cemento armato precompresso dalla silhouette fluida, che ricorda le dune del deserto. La scenografica illuminazione notturna accentua il carattere scultoreo della costruzione.

Foto Hufton + Crow

Museo Nazionale delle Arti del XX secolo (Maxxi), Roma, Italia 1998 - 2009

Il museo nel quartiere Flaminio, Premio Stirling per l'Architettura 2010, è una poderosa struttura multifunzionale in cemento armato e vetro articolata in una complessa sequenza di spazi: al piano terra la hall a tutta altezza, il bookshop, la caffetteria, l’auditorium, i laboratori di ricerca e le gallerie per esposizioni temporanee e collezioni di fotografia e grafica; ai piani superiori, ampie sale espositive connesse da percorsi che si intrecciano tra loro. Pareti curve, pavimenti inclinati, scale e passerelle sospese, squarci luminosi che fendono l’involucro attraverso i tagli in facciata e i lucernari plasmano un ambiente “energizzante” che sovverte i vincoli dell’ortogonalità spaziale.

Foto Hufton + Crow

Museo Nazionale delle Arti del XX secolo (Maxxi), Roma, Italia 1998 - 2009

Foto Hufton + Crow

Stazione ferroviaria Napoli Afragola, Napoli, Italia 2003-2017

Situata in un’area rurale a nord di Napoli, la stazione Napoli Afragola per l’Alta Velocità, in cemento armato con rivestimento in Corian, carpenteria d’acciaio e pannelli vetrati, è un imponente edificio-ponte che scavalca i binari, con una lunghezza di circa 400 metri e una larghezza di circa 44 metri, allo scopo di superare la barriera costituita dalla linea ferroviaria esistente e creare un secondo polo per la mobilità, oltre alla stazione di Napoli Centrale. Il complesso, la cui articolazione geometrica scaturisce da quegli stessi flussi di transito che alimenta, ospita al primo livello le biglietterie e i servizi per i viaggiatori, e al terzo e quarto livello servizi commerciali. Pannelli solari integrati nella copertura delle pensiline, ventilazione combinata e sistemi integrati di raffreddamento e riscaldamento permettono di ridurre al minimo il fabbisogno energetico annuale.

Foto Hufton + Crow

Centro Culturale Heydar Aliyev, Baku, Azerbaigian 2007 - 2012

Il centro, progettato per diventare l’edificio principale per i programmi culturali della nazione, rompe i legami con la rigida architettura sovietica, spesso monumentale, diffusa a Baku. Il progetto stabilisce un rapporto ininterrotto tra l’interno dell’edificio e la piazza pubblica esterna che lo ricollega alla città in una sequenza di spazi pubblici terrazzati dedicati alla celebrazione collettiva della cultura azera contemporanea e tradizionale. Il volume animato da complicate ondulazioni, biforcazioni, pieghe e inflessioni riecheggia la complessità figurativa dei patterns calligrafici e ornamentali della tradizione araba. L’illuminazione gioca un ruolo decisivo nella composizione, differenziando la percezione dell’edificio tra giorno e notte: durante il giorno, il volume riflette diversamente la luce a seconda dell’ora e del punto di vista; di notte, è gradualmente trasformato dal gioco di luci interne ed esterne.

Foto Hufton + Crow

Serpentine North Gallery, Londra, Regno Unito 2009 - 2013

Primo edificio permanente della Serpentine Gallery (e il primo di Zaha Hadid nel cuore di Londra), l'intervento situato a Kensington Gardens, fortemente dibattuto per il suo carattere dirompente nel contesto, si compone di due parti distinte tra loro intrecciate: un edificio in mattoni del XIX secolo che fungeva da polveriera (The Magazine), recuperato dallo studio come spazio espositivo, e una tensostruttura ex novo adiacente, che ospita gli spazi comuni. Nelle curve articolate dell’ampliamento, integrate da una membrana continua in fibra di vetro apparentemente animata di vita propria, si legge la firma inconfondibile di Zaha Hadid che governa la complessità come risposta ad esigenze normative, di stabilità strutturale ed energetiche.

Foto Luke Hayes

Beijing Daxing International Airport, Pechino, Cina 2014 - 2019

L’infrastruttura è un capolavoro di soluzioni ingegneristiche sostenibili. Il complesso esteso su una superficie di 700.000 mq e costruito soli cinque anni, è caratterizzato dalla copertura a forma di stella marina che si aggancia al suolo sovrastando la vasta hall centrale e indirizzando agevolmente i flussi di transito grazie alla configurazione radiale. Le campate strutturali con luci fino a 100 m consentono di realizzare spazi ampi, liberi e flessibili. Numerosi accorgimenti progettuali rendono l’opera energeticamente efficiente riducendone l’impatto paesaggistico: dai pannelli fotovoltaici in copertura, all’impianto di riscaldamento centralizzato in grado di recuperare il calore di scarto, al sistema di raccolta dell’ acqua piovana.

Foto Hufton + Crow

The Opus, Dubai, Uae 2012-2020

Situato nel quartiere di Business Bay non lontano dal Burj Khalifa, The Opus è una delle ultime opere di cui Zaha Hadid ha seguito pienamente la progettazione. Il complesso alto 93 metri ospita l’albergo di lusso ME Dubai, a cui si aggiungono nei piani centrali uffici e nei piani alti appartamenti con servizi forniti direttamente dall’hotel, oltre a ristoranti e bar. Il complesso è caratterizzato da due torri distinte, connesse alla base da un atrio a 4 piani e in sommità da un ponte, riproponendo la sagoma di un cubo che un vuoto di 8 piani scava al centro, come un enorme cubo di ghiaccio che si scioglie dall’interno per il calore. Le superfici in vetro riflettente, dai toni neutri nelle facciate esterne e di colore blu nella cavità, determinano diversi effetti percettivi durante le ore della giornata. Zaha Hadid ha realizzato anche il progetto di interni e arredi, dalla firma chiaramente riconoscibile, per gli spazi comuni, le 74 camere e le 19 suites.

Foto Laurian Ghinitoiu

Vitra Fire Station, Weil Am Rhein, Germania 1990 - 1993

Costruita dopo l’incendio che aveva distrutto l'originario complesso industriale, la caserma dei vigili del fuoco nel Vitra Campus è il primo progetto di Zaha Hadid effettivamente completato, e che ha segnato la svolta nel suo percorso progettuale. Destinato successivamente a spazio espositivo, l’edificio è considerato un manifesto decostruttivista: il volume in cemento armato a vista sembra una scultura incastrata nel suolo, con le sue forme geometriche complesse e tra loro intersecate, gli spigoli vivi, le superfici inclinate che esaltano il carattere dinamico e “graffiante” della composizione.

Foto Yü Lan da Adobe Stock

Vitra Fire Station, Weil Am Rhein, Germania 1990 - 1993

Foto Peeradontax da Adobe Stock

Sheikh Zayed Bridge, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 1997-2010

Il ponte lungo 842 metri che oltrepassa il canale Maqtah, collegando l’isola di Abu Dhabi con la terraferma, non è solo un’infrastruttura urbana strategica per l’ingresso carrabile alla capitale degli Emirati Arabi Uniti ma un landmark chiaramente riconoscibile nel territorio. I due piani stradali, ciascuno con quattro corsie, sono sostenuti da una struttura interamente in cemento armato precompresso dalla silhouette fluida, che ricorda le dune del deserto. La scenografica illuminazione notturna accentua il carattere scultoreo della costruzione.

Foto Hufton + Crow

Museo Nazionale delle Arti del XX secolo (Maxxi), Roma, Italia 1998 - 2009

Il museo nel quartiere Flaminio, Premio Stirling per l'Architettura 2010, è una poderosa struttura multifunzionale in cemento armato e vetro articolata in una complessa sequenza di spazi: al piano terra la hall a tutta altezza, il bookshop, la caffetteria, l’auditorium, i laboratori di ricerca e le gallerie per esposizioni temporanee e collezioni di fotografia e grafica; ai piani superiori, ampie sale espositive connesse da percorsi che si intrecciano tra loro. Pareti curve, pavimenti inclinati, scale e passerelle sospese, squarci luminosi che fendono l’involucro attraverso i tagli in facciata e i lucernari plasmano un ambiente “energizzante” che sovverte i vincoli dell’ortogonalità spaziale.

Foto Hufton + Crow

Museo Nazionale delle Arti del XX secolo (Maxxi), Roma, Italia 1998 - 2009

Foto Hufton + Crow

Stazione ferroviaria Napoli Afragola, Napoli, Italia 2003-2017

Situata in un’area rurale a nord di Napoli, la stazione Napoli Afragola per l’Alta Velocità, in cemento armato con rivestimento in Corian, carpenteria d’acciaio e pannelli vetrati, è un imponente edificio-ponte che scavalca i binari, con una lunghezza di circa 400 metri e una larghezza di circa 44 metri, allo scopo di superare la barriera costituita dalla linea ferroviaria esistente e creare un secondo polo per la mobilità, oltre alla stazione di Napoli Centrale. Il complesso, la cui articolazione geometrica scaturisce da quegli stessi flussi di transito che alimenta, ospita al primo livello le biglietterie e i servizi per i viaggiatori, e al terzo e quarto livello servizi commerciali. Pannelli solari integrati nella copertura delle pensiline, ventilazione combinata e sistemi integrati di raffreddamento e riscaldamento permettono di ridurre al minimo il fabbisogno energetico annuale.

Foto Hufton + Crow

Centro Culturale Heydar Aliyev, Baku, Azerbaigian 2007 - 2012

Il centro, progettato per diventare l’edificio principale per i programmi culturali della nazione, rompe i legami con la rigida architettura sovietica, spesso monumentale, diffusa a Baku. Il progetto stabilisce un rapporto ininterrotto tra l’interno dell’edificio e la piazza pubblica esterna che lo ricollega alla città in una sequenza di spazi pubblici terrazzati dedicati alla celebrazione collettiva della cultura azera contemporanea e tradizionale. Il volume animato da complicate ondulazioni, biforcazioni, pieghe e inflessioni riecheggia la complessità figurativa dei patterns calligrafici e ornamentali della tradizione araba. L’illuminazione gioca un ruolo decisivo nella composizione, differenziando la percezione dell’edificio tra giorno e notte: durante il giorno, il volume riflette diversamente la luce a seconda dell’ora e del punto di vista; di notte, è gradualmente trasformato dal gioco di luci interne ed esterne.

Foto Hufton + Crow

Serpentine North Gallery, Londra, Regno Unito 2009 - 2013

Primo edificio permanente della Serpentine Gallery (e il primo di Zaha Hadid nel cuore di Londra), l'intervento situato a Kensington Gardens, fortemente dibattuto per il suo carattere dirompente nel contesto, si compone di due parti distinte tra loro intrecciate: un edificio in mattoni del XIX secolo che fungeva da polveriera (The Magazine), recuperato dallo studio come spazio espositivo, e una tensostruttura ex novo adiacente, che ospita gli spazi comuni. Nelle curve articolate dell’ampliamento, integrate da una membrana continua in fibra di vetro apparentemente animata di vita propria, si legge la firma inconfondibile di Zaha Hadid che governa la complessità come risposta ad esigenze normative, di stabilità strutturale ed energetiche.

Foto Luke Hayes

Beijing Daxing International Airport, Pechino, Cina 2014 - 2019

L’infrastruttura è un capolavoro di soluzioni ingegneristiche sostenibili. Il complesso esteso su una superficie di 700.000 mq e costruito soli cinque anni, è caratterizzato dalla copertura a forma di stella marina che si aggancia al suolo sovrastando la vasta hall centrale e indirizzando agevolmente i flussi di transito grazie alla configurazione radiale. Le campate strutturali con luci fino a 100 m consentono di realizzare spazi ampi, liberi e flessibili. Numerosi accorgimenti progettuali rendono l’opera energeticamente efficiente riducendone l’impatto paesaggistico: dai pannelli fotovoltaici in copertura, all’impianto di riscaldamento centralizzato in grado di recuperare il calore di scarto, al sistema di raccolta dell’ acqua piovana.

Foto Hufton + Crow

The Opus, Dubai, Uae 2012-2020

Situato nel quartiere di Business Bay non lontano dal Burj Khalifa, The Opus è una delle ultime opere di cui Zaha Hadid ha seguito pienamente la progettazione. Il complesso alto 93 metri ospita l’albergo di lusso ME Dubai, a cui si aggiungono nei piani centrali uffici e nei piani alti appartamenti con servizi forniti direttamente dall’hotel, oltre a ristoranti e bar. Il complesso è caratterizzato da due torri distinte, connesse alla base da un atrio a 4 piani e in sommità da un ponte, riproponendo la sagoma di un cubo che un vuoto di 8 piani scava al centro, come un enorme cubo di ghiaccio che si scioglie dall’interno per il calore. Le superfici in vetro riflettente, dai toni neutri nelle facciate esterne e di colore blu nella cavità, determinano diversi effetti percettivi durante le ore della giornata. Zaha Hadid ha realizzato anche il progetto di interni e arredi, dalla firma chiaramente riconoscibile, per gli spazi comuni, le 74 camere e le 19 suites.

Foto Laurian Ghinitoiu

Con una lucidità che non rinuncia mai al pragmatismo, Aric Chen non teme di criticare un sistema che spesso si accontenta di porre domande invece che agire. “Non ci mancano le idee. Serve un coinvolgimento diretto: riconoscere che, occupando uno ‘spazio terzo’ al di fuori del governo e del mercato, le istituzioni culturali sono in una posizione unica per assumersi dei rischi. Possono diventare luoghi di sperimentazione al servizio della società, attraverso quello che io chiamo speculazioni attuate.” Durante il suo mandato a Rotterdam Chen ha fatto proprio questo, trasformare il museo in uno strumento di intervento reale, del reale.

Ora, con la Zaha Hadid Foundation, si apre un nuovo banco di prova, meno legato alla programmazione pubblica, più vicino all’idea di una piattaforma che continua a produrre ricerca e sperimentazione. Non un archivio, ma un acceleratore. E’ abituato a non procede per enunciati, ma per processi. La sua forza non sta nel proporre un modello alternativo, ma nel mettere continuamente in discussione quello esistente. Lavora sui margini, perché è lì che i modelli iniziano a cedere e diventano negoziabili. È in quel limbo tra contenuto e struttura, tra ricerca e azione, che la curatela diventa infrastruttura culturale. E se le istituzioni – che ovviamente sono fatte di persone - riescono a cambiare, è spesso perché qualcuno come lui le attraversa con lucidità e un’irrequietezza critica che ne interrompe l’autocompiacimento. Ecco perché Aric Chen è il migliore curatore là fuori.

Immagine di apertura: Aric Chen. Courtesy Urban Future