Un grande ostacolo per Roma è da sempre la sua unicità, la sua epica. Paradossalmente, proprio ciò che attira frotte di visitatori pronte a scoprirne la storia, che si tratti di un Giubileo, dei Fori o di un loro riassunto allestito in una stazione della metropolitana.

“Caput mundi”, e subito Roma viene sottratta al dibattito globale sulle città. “Città eterna”, e subito le viene negato il diritto di appartenere a un presente.

“Eh ma, si sa, è Roma”. Un’affermazione di unicità che meriterebbe un pur minimo approfondimento nel suo significato, perché la capitale un suo presente ce l’ha, anche spinoso: una metropolitana in eterna crescita, un traffico veicolare difficile da controllare, scuole, verde pubblico, lavoro, pressione abitativa.

È in questo contesto che il passaggio al 2026 ha portato una novità quasi sorprendente: non una ma due mostre, entrambe a Roma, si spendono proprio su questi temi, provando a dar loro forma e comunicandoli a un pubblico diversificato, in modo da collocare la città in un presente di urgenze globali. Sono, ognuna a modo suo, legate alla Biennale di Venezia; sembrano raccontare due pianeti diversi, ma basta un secondo sguardo per capire che spazi, attori, temi, sono letteralmente gli stessi.

‘Caput mundi’, e subito Roma viene sottratta al dibattito globale sulle città. ‘Città eterna’, e subito le viene negato il diritto di appartenere a un presente.

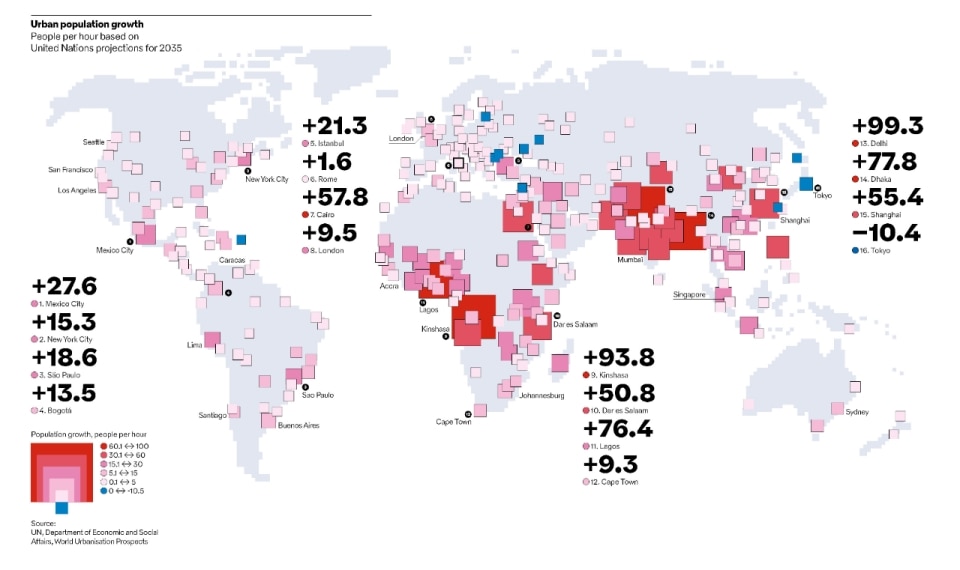

“Ribaltare il punto di vista che pone (Roma) come Caput Mundi e collocarla in un contesto globale” è infatti quello che Ricky Burdett ha voluto fare al Maxxi curando Roma nel mondo, una mostra che punta a rappresentare la capitale come “un artefatto urbano contemporaneo complesso, socialmente stratificato, esteso e verde”. È l’aggregazione, la visualizzazione e soprattutto la comparazione dei dati a permettere quest’operazione, e a permetterne la condivisione con un pubblico che, in parte ne è anche attore, a volte senza rendersene conto.

Immergendosi nel nastro espositivo delle sale progettate da Zaha Hadid, il benvenuto arriva con un allestimento che subito evoca un’altra mostra a firma Burdett, cioè Città, architettura, società, la Biennale di Venezia del 2006. Il linguaggio funziona ancora vent’anni dopo, Roma è finalmente comparata, dati alla mano, con Tokyo, Hong Kong, New York, Parigi, Città del Messico; diagrammi, mappe, fotografie (Barbieri, Jodice, Linke): una superficie comunale grande quanto una regione, ad esempio (quasi 1.300 kmq), quando invece quella di Parigi città (quindi senza considerare la banlieu) è meno di un decimo, 105 kmq. Oppure un tasso di proprietà di autoveicoli che si avvicina pericolosamente a uno-per-abitante, 803 ogni 1000, quando New York è a 249, Tokyo a 80. E ancora un verde che punteggia visibilmente il nucleo storico – Villa Borghese in fondo è metà di Hyde Park – ma prestissimo si salda con una cintura di vegetazione vastissima, di scala regionale, che in larghissima parte è produttiva: una capitale in mezzo ai campi.

Un’immagine contemporanea, esplorabile, comparabile, che rende forse meno dirompente la seconda sezione della mostra, quella dell’immaginario storico, letterario e artistico, proprio quella mitologia di cui parlavamo in apertura – per quanto rileggere Martin Parr e ritrovare la lettura freudiana di Roma come metafora psichica abbia comunque un rilievo – e consegna i visitatori a un grande plastico in terracotta della città al 1:7.500, dove i dati del suo presente si proiettano sul suo modello fisico. È il DNA di Roma, come titola la sezione.

Ed è sempre da un DNA che parte l’altra mostra, quella del Macro, ma stavolta è il DNA di una lotta, quella per l’abitare in una capitale che dal 1870 rappresenta una vera sfida, stavolta in 1:1. “Abitare le rovine del presente”, curata da Giulia Fiocca e Lorenzo Romito (Stalker) viene dal progetto già presentato per il Padiglione Austria della Biennale di Architettura Venezia 2025, e ha anche lei come snodo un’elica, quella di un DNA ma anche quella di una colonna coclide, come la Colonna Traiana, su cui l’artista Jessi Birtwistle ha voluto rappresentare, invece della conquista della Dacia, un secolo e mezzo di occupazioni e pratiche di insediamento che hanno dato forma all’identità assolutamente molteplice dell’habitat romano.

La sorpresa di queste due mostre sta nella capacità di fare uscire Roma dalla sua stessa scatola culturale, rendendone il presente percettibile anche all’esterno.

Si parte dalle speculazioni tardo ottocentesche, passando per gli sventramenti e le deportazioni in borgata d’epoca fascista, poi l’urbanizzazione esplosiva del dopoguerra, tra Ina Casa e baracche che stentano a sparire fino agli anni ’70, quando si lascerà spazio non tanto alla soluzione di un problema, quanto alla sua trasformazione.

Una delle due sale espositive infatti è riunita attorno a un’installazione in legno – un Corviale in scala – e a una grande mappa, che raccontano quelle rovine del presente, aree o edifici lasciati indietro da un tempo in corsa, dove la creatività delle popolazioni urbane ha fatto, o lasciato, nascere esperimenti che negli anni si sono consolidati in parti vitali della città stessa.

Ci sono storie di abitare interspecie come quella degli ex Mercati Generali, riprogettati e masterplanificati più volte dal 2002 ma mai trasformati, e ora rinaturalizzati, e come l’ecosistema lacustre nato attorno alle acque del Lago bullicante; ci sono trasformazioni oggi fondamentali per la risposta che Roma dà a una crisi abitativa quasi cronica, come Spin Time, l’occupazione dell’ex-sede Inpdap all’Esquilino, ora divisa tra residenza e spazi di servizio culturale per la città. C’è la fotografia di un presente-futuro tutt’altro che privo di tensioni, che ancora una volta ricolloca Roma all’interno di una dinamica in corso a livello globale: il rischio di sgomberi in Italia è diventato altissimo, si è già tradotto in realtà a Milano e a Torino, e al di fuori del contesto nazionale, anche in forme diverse, resta l’azione escludente della città neoliberista nei confronti delle fasce meno privilegiate della popolazione urbana.

La sorpresa di queste due mostre sta nella capacità di fare uscire Roma dalla sua stessa scatola culturale, rendendone il presente percettibile anche all’esterno, pur adottando linguaggi curatoriali e allestitivi apparentemente provenienti da galassie opposte, oltre che da periodi ben identificabili – il data-visual dei primi 20 anni del 2000, e l’attivismo situazionista e “informale” delle pratiche bottom-up di fine millennio.

Anche questi linguaggi, così come il contenuto che veicolano, sono Roma, sono la sua storia, e consentono di mettere questa storia in una prospettiva rivolta in avanti e non troppo all’indietro, al di là di Fori e Colonne traiane.