“La Pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, nelle vostre famiglie, in tutte le persone, ovunque siano, in tutti i popoli, su tutta la terra. La pace sia con voi.”

Questo solenne esordio del nuovo pontefice, Leone XIV, evoca una connessione profonda con la lunga e venerabile linea dei suoi predecessori omonimi. Figure di spicco, questi pontefici hanno incarnato, ognuno a suo modo, l'anelito alla pace e la difesa della Chiesa, qualità che risuonano potentemente nelle parole inaugurali di Leone XIV.

Herrera sembra voler quasi interpretare il dramma interiore di un uomo investito di una missione trascendente. Un dramma che si manifesta nella torsione del corpo [...] e nel panneggio delle vesti agitate da un vento, forse divino.

Un esempio emblematico di questa autorevolezza è rappresentato da San Leone Magno (Leone I). Nel dipinto di Francisco Herrera il Giovane, conservato al Museo del Prado, San Leone Magno emerge con una totale assenza di frivolezza e incertezza.

Il dipinto cattura la granitica fermezza della sua fede, la consapevolezza di essere servus servorum Dei, e un'autorità e dignità che incutono riverenza. L'opera, lontana dalla placida compostezza di un'icona, irrompe nello spazio visivo con una vitalità quasi febbrile, cifra stilistica inconfondibile del maestro andaluso. Non si rintraccia la ieratica monumentalità di un classicismo algido e definitivo. Al contrario, lo spettatore è immediatamente catturato da un dinamismo compositivo che trascende la fissità della tela. La figura del pontefice è tradotta e interpretata da pennellate nervose in un cromatismo acceso.

Herrera sembra voler quasi interpretare il dramma interiore di un uomo investito di una missione trascendente. Un dramma che si manifesta nella torsione del corpo, nello sguardo intenso che scruta l'invisibile, e nel panneggio delle vesti, che si increspa come agitate da un vento, forse divino.

Formatosi in un ambiente culturale permeato da un barocco esuberante e teatrale, Herrera il Giovane non rinuncia a questa sua matrice stilistica. Tuttavia, la sua interpretazione del sacro si carica di una vibrazione emotiva più intima, quasi una confessione spirituale resa pubblica attraverso il linguaggio potente del colore e del segno. Non si tratta, dunque, di una semplice illustrazione agiografica. L'artista, pur nel rispetto della narrazione canonica, la piega a una sua urgenza espressiva. La luce, elemento cruciale della sua pittura, non è un mero espediente scenografico, ma diviene essa stessa protagonista, modellando le forme con guizzi improvvisi e creando zone d'ombra che acuiscono il senso di mistero e di trascendenza.

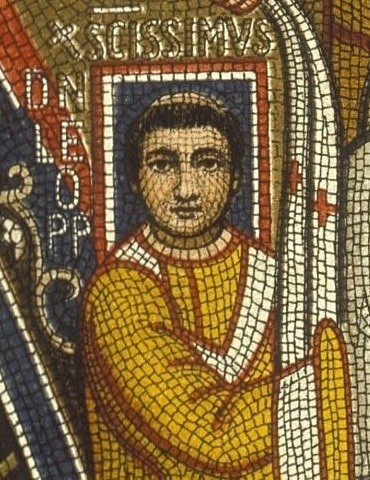

Volgendo lo sguardo a Leone III, le sue effigi trasmettono la maestosità di un'epoca di transizione. Pontefice autorevole, sigillò un nuovo capitolo nella storia europea attraverso l'incoronazione di Carlo Magno. Nei suoi occhi si legge la responsabilità di guidare la Chiesa in un mondo in trasformazione, tessendo legami tra il sacro e il temporale. In questo senso, Leone III rivela un registro più politico che religioso.

Fu con l'ascesa al soglio pontificio di Leone X che si diede il via a una nuova, significativa fase decorativa nelle Stanze Vaticane, affidata alla maestria di Raffaello Sanzio. Quel Medici di animo colto, sensibile alle arti, volle imprimere un'impronta celebrativa al proprio pontificato attraverso il ciclo pittorico della terza stanza. Si narra che la sua ispirazione germogliasse dalla suggestiva scena dell'incontro tra Leone Magno e Attila nella Stanza di Eliodoro, un precedente in cui Leone X non esitò a sostituire l'effigie del suo predecessore, Giulio II, con la propria, in un sottile gioco di autorappresentazione. La scelta cadde dunque sulla celebrazione dei pontefici che condividevano il suo nome, Leone III e IV, le cui gesta, tramandate dal Liber Pontificalis, si prestavano a velate allusioni al presente pontificato, alle sue iniziative e al suo ruolo nella cristianità.

Il primo esito di questa commissione fu l'Incendio di Borgo, episodio che finì per designare l'intera stanza. In quest'opera, l'intervento diretto del maestro di Urbino è ancora palpabile. Tuttavia, il susseguirsi di impegni di primaria importanza voluti dal pontefice, quali la monumentale fabbrica di San Pietro e la realizzazione dei preziosi arazzi per la Cappella Sistina, richiesero un progressivo e sempre più consistente apporto della sua bottega, fucina di talenti quali Giulio Romano, Giovan Francesco Penni e Giovanni da Udine.

L'analisi dell'Incoronazione di Carlo Magno, pur testimoniando l'ideazione rafaellesca attraverso numerosi disegni preparatori, rivela una qualità esecutiva che suggerisce un ampio concorso degli allievi, in particolare del Penni, di Raffaellino del Colle e, con ogni probabilità, di Giulio Romano.

L'episodio storico dell'incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone III, evento culminante della notte di Natale dell'anno ottocento nella basilica di San Pietro, si carica nella sua rappresentazione pittorica di una sottile valenza politica. L'allusione al concordato siglato a Bologna nel 1515 tra la Santa Sede e il regno di Francia appare una chiave di lettura plausibile. Il volto del pontefice riproduce i tratti di Leone X, mentre le fattezze dell'imperatore rimandano a Francesco I, sovrano francese all'epoca della creazione dell'affresco.

La composizione pittorica si articola secondo una direttrice diagonale che cattura lo sguardo, conducendolo attraverso i diversi piani spaziali fino al fulcro della rappresentazione: la solenne cerimonia dell'incoronazione. Questa si svolge sotto un imponente baldacchino papale, le cui drappeggi riccamente decorate e la presenza delle simboliche chiavi petrine irradiano un'aura di sacra autorità e festosa celebrazione.

Attorno a questo epicentro, un selezionato consesso di figure ecclesiastiche di alto rango, cardinali e vescovi nelle loro vesti liturgiche, e di dignitari militari, con le loro armature e insegne, costituisce una cornice umana di straordinaria importanza, quasi un teatro vivente che amplifica la solennità dell'atto. Sul lato sinistro della scena, l'altare, fulcro della liturgia cristiana, si erge come muto testimone dell'evento storico. Invece, in primo piano, un gruppo di servitori indaffarati è colto nell'atto di riordinare preziosi oggetti di oreficeria, vasi realizzati in argento e oro con squisita maestria, disposti accanto a un ripiano dai sostegni dorati, il tutto collocato su una mensa sacra.

Questa attenzione ai dettagli sfarzosi e alla meticolosa disposizione degli oggetti rituali non manca di evocare la pompa e la magnificenza dei cortei trionfali che celebravano la potenza dell'antica Roma imperiale, suggerendo un sottile parallelo tra la grandezza del passato e la solennità del presente pontificio. Giorgio Vasari riconobbe nel paggetto inginocchiato accanto alla figura imperiale, che sorregge la corona reale destinata a essere sostituita da quella imperiale per mano del pontefice, i lineamenti del giovane Ippolito de' Medici. L'architettura che fa da sfondo alla scena, in coerenza con le altre Stanze, sembra riecheggiare lo stato dei lavori della nuova basilica di San Pietro.

Nell'angusto spazio soprastante la porta, l'ingegno di Raffaello si manifestò con la creazione di una cantoria finemente intarsiata, dalla quale si affacciano giovani cantori assorti nell'osservazione dell'evento, uno dei quali stringe tra le mani uno spartito musicale. La passione di Leone X per l'arte dei suoni lo spinse a istituire un celebre coro per le celebrazioni liturgiche nella Cappella Sistina, un dettaglio che illumina ulteriormente il contesto culturale e le predilezioni del committente di questa straordinaria impresa artistica.

“Tre esseri hanno un portamento maestoso, | anzi quattro sono eleganti nel camminare: | il leone, il più forte degli animali, | che non indietreggia davanti a nessuno; | il gallo pettoruto e il caprone | e un re alla testa del suo popolo.” Dal Libro dei Proverbi

Immagine di apertura: Raffaello Sanzio e aiuti, Incendio di Borgo, 1514, Stanza dell'Incendio di Borgo, Musei Vaticani, Città del Vaticano. Courtesy Wikimedia Commons