Secondo Martin Heidegger, è nell’abitare che risiede l’essere dell’uomo, come spiegava già nel suo saggio Bauen, Wohnen, Denken (Costruire, abitare, pensare) del 1951. Ma in un’epoca in cui le case si condividono per necessità, il lavoro si svolge da remoto, la mobilità è la norma – fino al nomadismo digitale – mentre gli spazi si fanno sempre più ridotti, i costi abitativi crescono e la stabilità sembra un privilegio per pochi, cosa resta davvero del concetto di casa?

È a partire da questi interrogativi che si costruisce la mostra "The Genesis Exhibition. Do Ho Suh: Walk the House", in corso alla Tate Modern di Londra fino al 19 ottobre 2025. Si tratta di un’ampia retrospettiva dedicata a Do Ho Suh, artista nato a Seoul nel 1962 e oggi residente a Londra, che da oltre trent’anni interroga il concetto di casa come spazio biografico, affettivo, ma anche culturale e politico. Le sue architetture trasparenti, i frottage monumentali e i disegni ricamati, qui riuniti, diventano un atlante del vissuto: un modo per raccontare il tempo attraverso lo spazio.

"Mi piace introdurre elementi domestici estranei nell’architettura museale e, alla Tate, stiamo utilizzando un unico grande spazio aperto per la maggior parte delle opere, comprese nuove installazioni a cui penso e su cui lavoro da molti anni. Per me, Walk the House racchiude molti tempi, luoghi e storie diversi – personali, collettivi e socio-storici. Avrei potuto realizzare questa mostra solo in questo momento e in questo luogo."

Avrei potuto realizzare questa mostra solo in questo momento e in questo luogo.

Do Ho Suh

Le radici mobili dell’hanok

L’infanzia di Do Ho Suh si svolge in un hanok, l’abitazione tradizionale coreana costruita dal padre – il pittore Suh Se-ok – a Seoul. L’edificio, reinterpretato in chiave contemporanea, ha la forma di un complesso modulare composto da cinque strutture, tra cui una sala ispirata agli ambienti del palazzo reale del re Sunjo, sovrano della dinastia Joseon.

L’hanok non è solo una tipologia architettonica, ma una visione culturale e ambientale: costruito con materiali naturali, riflette un principio di equilibrio tra l’essere umano e il paesaggio. Smontabile, traspirante, trasformabile, si contrappone radicalmente ai modelli dell’urbanizzazione postbellica che, tra gli anni Cinquanta e Settanta, trasformano Seoul.

Mentre Suh cresce in una costruzione ibrida, sospesa tra passato e progetto, la città attorno a lui cambia a una velocità vertiginosa. Dopo la liberazione dal Giappone e la guerra di Corea, la capitale sudcoreana entra in un processo di modernizzazione aggressiva: demolizioni su larga scala, quartieri storici sacrificati in favore di enormi complessi prefabbricati, pianificazione centralizzata e speculazione edilizia. Tra il 1960 e il 1990, la popolazione triplica e con essa scompare una parte consistente della memoria urbana, inghiottita da una distesa verticale di cemento e omologazione. Le opere di Suh sembrano in qualche modo rispondere proprio a questa cancellazione architettonica.

"Quando vivevo a Seoul, il concetto di casa non esisteva: ha iniziato a esistere solo quando me ne sono andato e mi sono trasferito altrove," racconta l’artista. È da quel momento che comincia infatti a interrogarsi sull'abitare, e nello specifico di cosa resti davvero di una casa quando la si lascia.

L'interrogativo prende forma nell’opera "Rubbing/Loving: Seoul Home" (2013-2022), in cui Suh torna nella dimora dell’infanzia per realizzarne un calco su carta tramite uno “strofinamento rituale” con la grafite: “Non era una performance, ma c’era un senso profondamente toccante di rituale, o di commemorazione, che nasceva dal fare le cose insieme.”

Mi sono spostato così tanto nella vita che la nozione di casa è diventata molto complessa e stratificata.

Do Ho Suh

L’appartamento come estensione del corpo

Il trasferimento negli Stati Uniti nel 1991 segna per Suh l’inizio di una riflessione profonda sullo spazio domestico e sull’identità. Ma è soprattutto a partire dal 1997, quando si stabilisce a New York, che questa riflessione si concretizza in una pratica artistica.

Alla fine degli anni Novanta, New York attraversava una fase di gentrificazione accelerata, in particolare nei quartieri centrali di Manhattan. L’area di Chelsea, dove si trovava l’appartamento di Do Ho Suh, era in piena trasformazione: da distretto industriale e residenziale, a nuovo epicentro dell’arte contemporanea e del mercato immobiliare di fascia alta. In questo contesto, il gesto di mappare ogni dettaglio del proprio spazio abitativo assume per l’artista un valore di intima resistenza alla mutazione urbana.

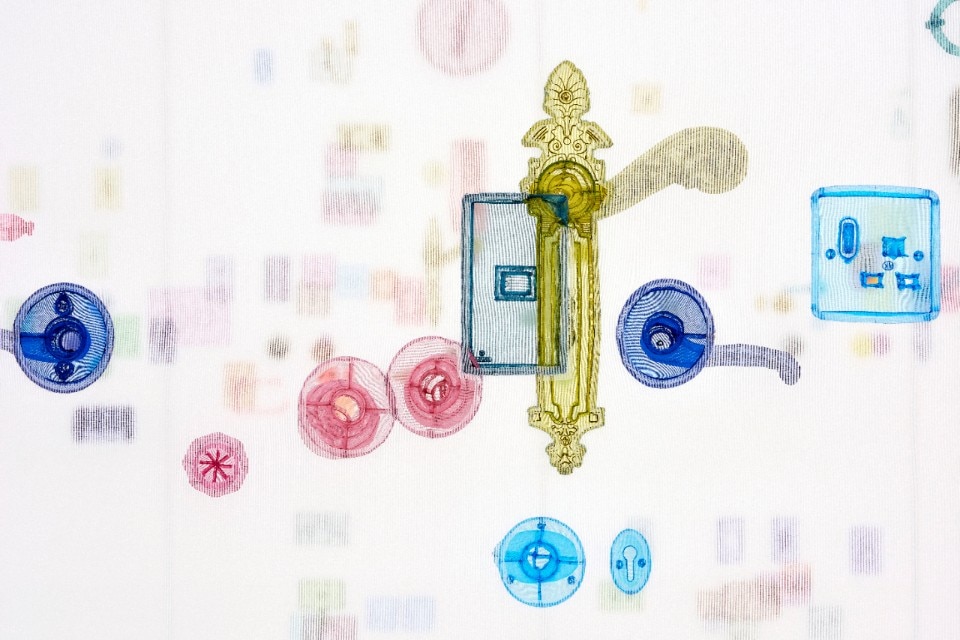

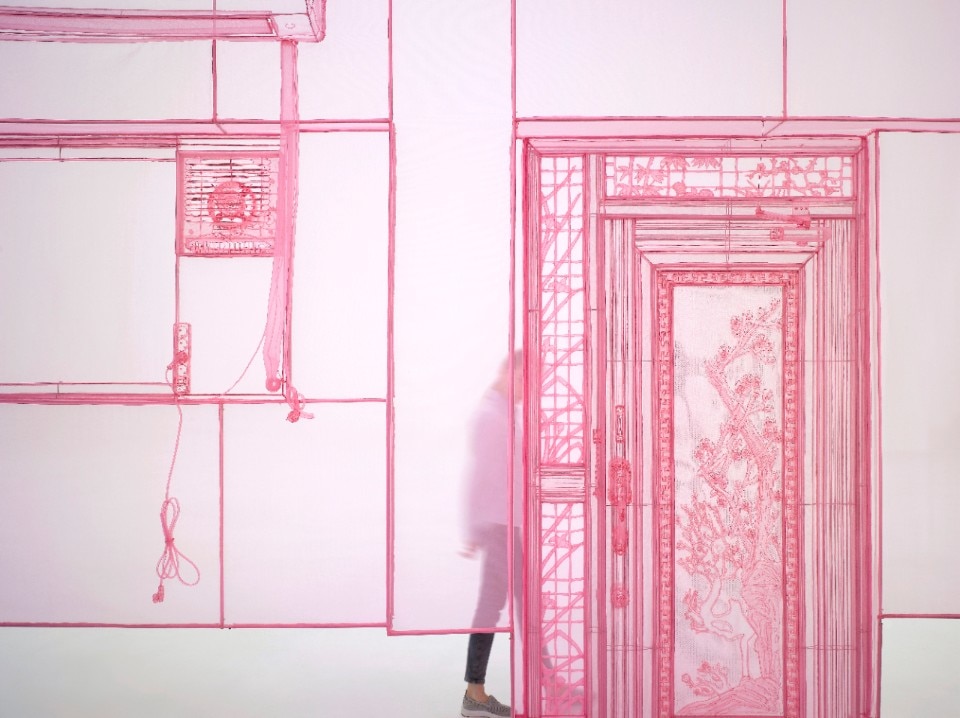

Il suo appartamento al 348 West 22nd Street diventa così oggetto di un meticoloso lavoro di misurazione e riproduzione. Ne realizza versioni in tessuto e frottage su carta, trasformando i dettagli del quotidiano in opere al tempo stesso fragili e monumentali.

Descrivendo la tecnica del rubbing, Suh spiega: "Devo usare una pressione molto precisa durante tutto lo strofinamento. Troppo leggera, e non riesci a rendere la texture di ciò che si trova sotto la carta. Troppo forte, e ne cancelli completamente la traccia. [...] È un po’ erotico, in realtà. Più di un po’! È come accarezzare il corpo di un amante, restando molto attento e sensibile alle sue reazioni."

Un processo durante il quale la memoria riaffiora in modo inatteso e vivido: "Quando stavo strofinando il mio vecchio appartamento a New York, ho trovato due buchi nel muro che avevo completamente dimenticato. [...] Poi ho ricordato ancora di più – il tragitto dal mio appartamento a Bed Bath & Beyond sulla Sesta Avenue e ritorno, la temperatura di quel giorno, la luce."

Si tratta più che altro di catturare abbastanza informazioni visive e fisiche da evocare una percezione dello spazio così come l’ho vissuto

Do Ho Suh

Architetture impossibili

Dal 2016 Suh vive e lavora a Londra, metropoli in cui la pressione immobiliare e la precarietà abitativa sono diventate questioni ormai centrali nel dibattito pubblico. A partire dal 2010, la città ha conosciuto un’accelerazione nella costruzione di residenze di lusso, una crescente disuguaglianza spaziale e l’erosione progressiva degli spazi comuni. In questo paesaggio urbano sempre più inaccessibile, le “case impossibili” di Suh – trasparenti, leggere, intime – acquistano un nuovo significato e si fanno più stratificate, ibride.

"Quindici anni fa, Londra è diventata la mia città. La Tate Modern è il museo in cui ho trascorso più tempo da allora, ed è il museo che i miei figli hanno frequentato crescendo, quindi questa mostra è particolarmente speciale per me".

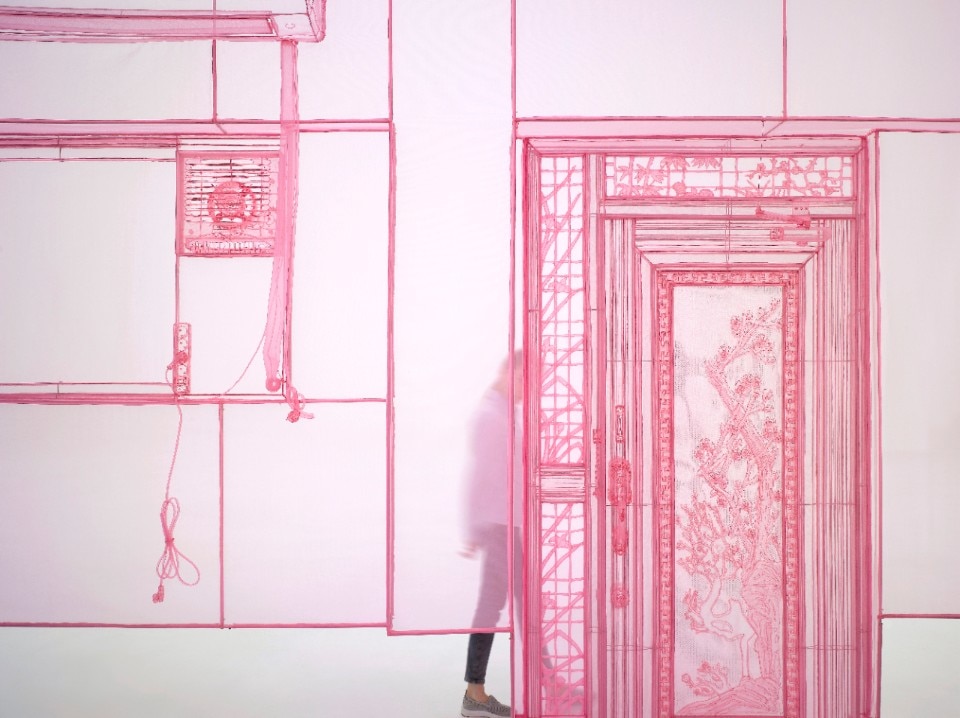

"Perfect Home: London, Horsham, New York, Berlin, Providence, Seoul" (2024) è una composizione di frammenti architettonici provenienti da abitazioni diverse, cuciti insieme in un unico spazio traslucido. Realizzata con estrema precisione ma costruita secondo un principio aleatorio, l’opera evoca un’idea di casa in continua mutazione: "se volevo avvicinarmi al concetto di casa perfetta, dovevo accogliere un elemento di casualità."

Opera dove la memoria non si sviluppa più in modo lineare: "mi sono spostato così tanto nella mia vita che la nozione di casa è diventata molto complessa e cumulativa. Anche se, vorrei ribadirlo, riflettere sul movimento volontario è un privilegio."

In "Nest/s" (2024) – il lungo corridoio cucito con tecniche coreane e composto da ambienti prelevati da case a Seoul, Londra, New York e Berlino – il passaggio tra le stanze avviene senza soluzione di continuità.

Come potrei superare la violenza e la burocrazia dei confini?

Do Ho Suh

La casa perfetta

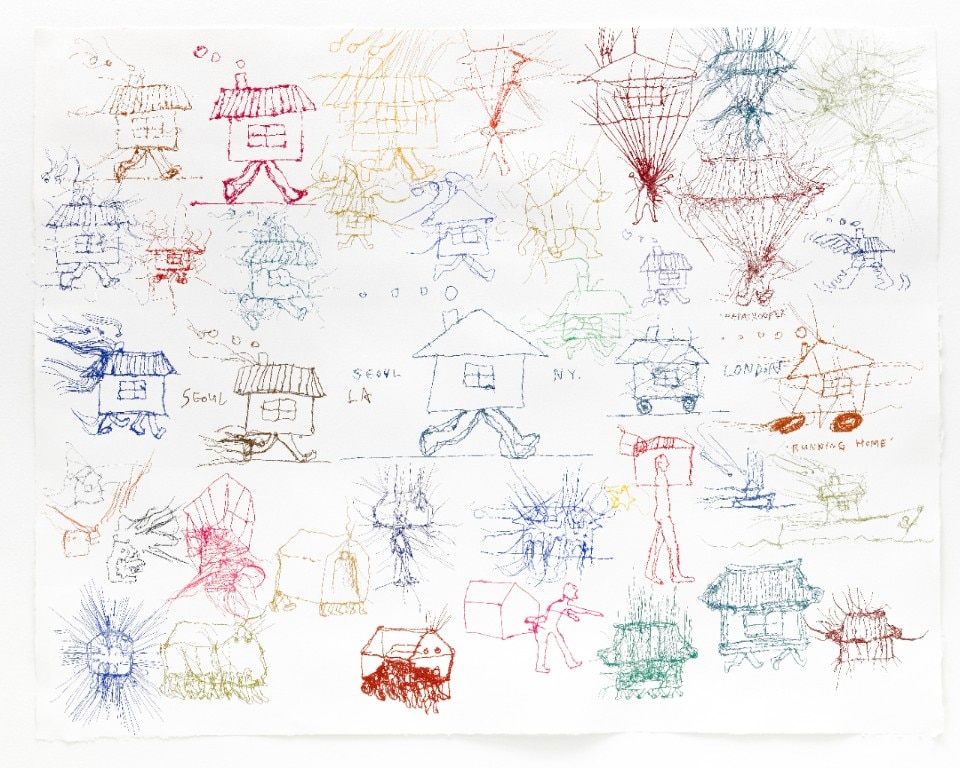

L’intreccio tra biografia, riflessione sull’abitare e ricerca di una nuova definizione di casa trova la sua espressione più speculativa – e al tempo stesso politica – nell'opera intitolata "Bridge Project" (iniziato nel 1999). Con uno dei progetti concettualmente più ambiziosi in mostra, Suh immagina un ponte capace di collegare Seoul, New York e Londra, le tre città in cui ha vissuto e che ha chiamato “casa” in diversi momenti della sua vita. In quel punto esatto si trova la “casa perfetta”. Peccato sia un luogo impossibile, nei pressi dell’Oceano Artico.

"Attualmente ci sono tre città nella mia vita che chiamo casa – Londra, New York e Seoul – e se triangoli il punto equidistante da tutte e tre, si trova proprio accanto al Polo Nord."

Suh riconosce in questo il valore dell'utopia: "Dubito dell’esistenza di una casa perfetta, ma credo comunque di essere ancora alla ricerca di essa, del mondo perfetto." Il ponte – e quindi la casa che su di esso immagina sorgere – diventano allora metafore di una tensione continua, di una ricerca aperta, mai risolta e il simbolo del concetto di abitare, che per Suh è una pratica in movimento, una costruzione che si sposta, si adatta, si sogna.

Fonti: Tate Modern; “Home Sweet Home: Janice Kerbel talks to Do Ho Suh”, intervista pubblicata in occasione della mostra.

- Mostra:

- The Genesis Exhibition: Do Ho Suh: Walk the House

- Luogo:

- Tate Modern, London

- Date:

- fino al 19 ottobre 2025