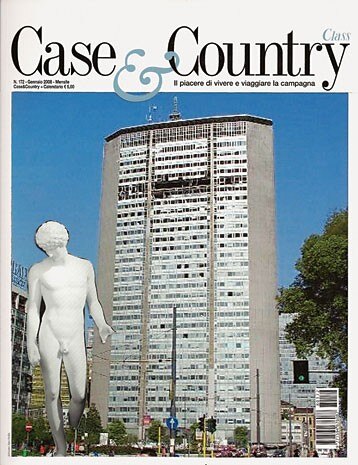

Il 18 aprile 2002, verso le 5 del pomeriggio, un piccolo velivolo Rockwell Commander, proveniente da Locarno e pilotato dal sessantasettenne svizzero Luigi Fasulo, sorvolò Milano e andò a schiantarsi contro uno degli ultimi piani del grattacielo Pirelli, icona urbana e unico grattacielo di Milano progettato da Gio Ponti, nel 1956. L'aereo centrò le vetrate delle finestre, uccidendo tre persone, compreso il pilota. Per un momento, l'Italia assistette al suo micro 11 settembre. Una volta esclusa l'ipotesi di un attentato terroristico o quella di un attacco militare da parte della neutrale e pacifica Svizzera, la gente iniziò a chiedersi cosa fosse accaduto. È difficile non notare il grattacielo Pirelli nello skyline di Milano, così come è facile evitarlo se non c'è nebbia, e quel pomeriggio di nebbia non ce n'era traccia. Si scoprì che il Mohammed Atta svizzero era un pensionato presumibilmente depresso che aveva scelto di porre fine alla sua vita in quel modo spettacolare e patetico, trascinando nella sua follia altre due persone innocenti. Probabilmente, nessuna delle vittime del disastro sapeva che l'edificio era una pietra miliare dell'architettura italiana, oltre che l'opera audace di uno degli architetti più insigni del dopoguerra. Se le conseguenze non fossero state così tragiche, il cast dei protagonisti avrebbe potuto far pensare che l'incidente fosse stato orchestrato da Francesco Vezzoli come una performance o come un intervento artistico di qualche genere.

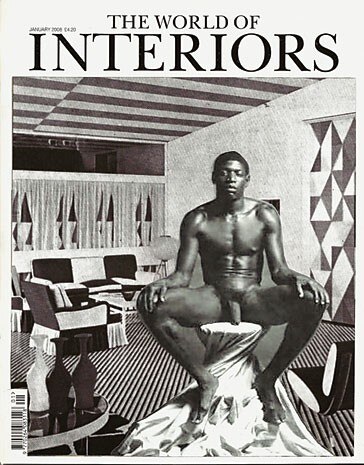

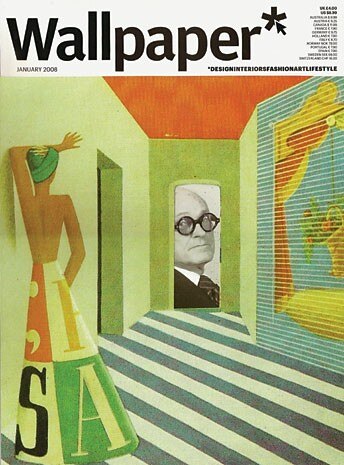

L'attrazione morbosa di Vezzoli per i personaggi di secondo piano e per le celebrità in declino tornate in auge in settori differenti, dal cinema alla moda o all'architettura, poteva benissimo giustificare un progetto come quello di un piccolo aereo che si schianta sul monumento autocelebrativo di Gio Ponti. Nel 2002, Francesco Vezzoli non pensava in maniera così eroica; in effetti la sua fantasia perversa, più che tramutare i suoi modelli in eroi era concentrata nel trasformarli in centrini ricamati per arredare il salotto buono di qualche vecchia zia con gusti precocemente modernisti. Alcuni considerano Gio Ponti un semidio che avrebbe ben potuto materializzarsi in cima al grattacielo Pirelli, come un miracolo o come un'apparizione; Francesco Vezzoli lo vede più come il santo di un dio minore, perfettamente collocato sopra un armadio finto barocco, sotto un vaso di fiori finti. Nel caso di Vezzoli, è difficile dire se egli sia un iconofobico oppure un iconoclasta, ma la sua lettura di Gio Ponti come designer della cultura gay per gli arredatori d'interni dell'alta borghesia, specie negli Stati Uniti, è piuttosto interessante. A Manhattan, qualsiasi antiquario che tratti mobili di modernariato possiede un pezzo "Gio Ponti". Ponti è l'ancora di salvezza di qualunque oggetto o mobile anonimo che abbia una linea particolarmente bella ma il cui designer sia ancora da scoprire. "Crediamo sia un Gio Ponti", è la risposta consueta di fronte all'espressione perplessa di un cliente che sta guardando il prezzo a 5 cifre riportato sul cartellino appeso ad un comodino largo 30 centimetri.

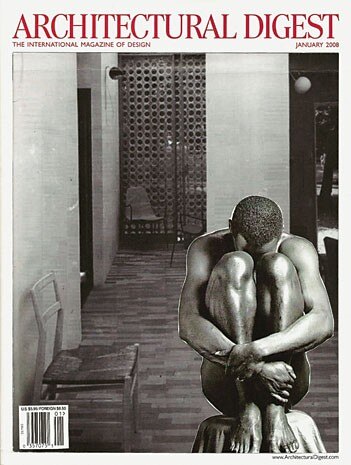

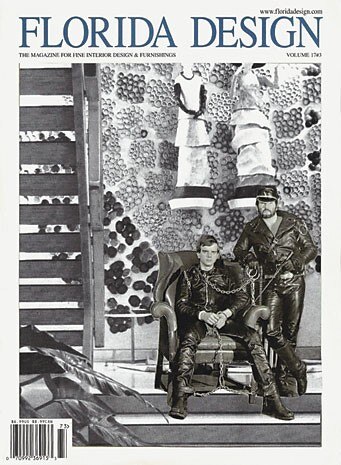

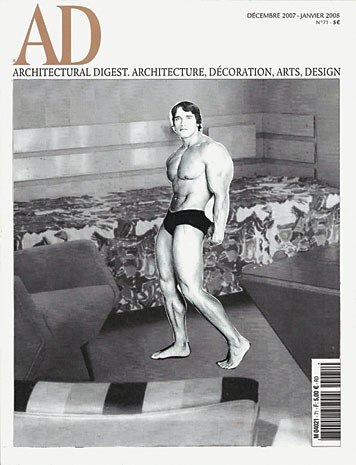

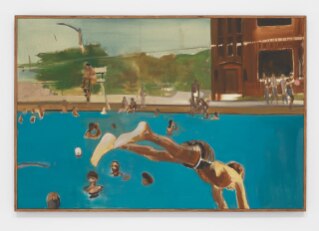

Secondo Vezzoli, Gio Ponti creò il proprio stile internazionale anticipando un gusto non ancora ghettizzato, come lo è oggi, dalla cultura gay. L'architetto italiano, fondatore di questa rivista, sarebbe rimasto inorridito nell'incontrare gente come Schwarzenegger o come Robert Mapplethorpe e conoscere i loro amici e i loro partner lo avrebbe addirittura terrorizzato. La sua idea di spazio non avrebbe sopportato la brutalità sessuale del sottobosco di fine anni Settanta o dei primi anni Ottanta. Il suo tocco lieve, magicamente espresso nella sedia "superleggera", si sarebbe sgretolato sotto i corpi dei modelli di Mapplethorpe, e tuttavia il contrasto immaginato da Vezzoli è affascinante e stimolante perché pone degli interrogativi davvero inquietanti per coloro che considerano Ponti il simbolo del machismo blandamente civettuolo di quel Rinascimento innovativo ed economico italiano degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta. La domanda che Vezzoli si pone, fondamentalmente, è questa: "Ponti era un omosessuale non dichiarato?". Nel caso di una risposta affermativa, mi domando se l'armadio in cui si era nascosto portasse la sua firma originale. Francesco Bonami