A due passi dal Ponte dei Pugni, memoria di una boxe veneziana e caotica proibita dal 1705, c’è una porta all’apparenza anonima. Dietro, c’è un mondo: quello dell’artista georgiana Tolia Astakhishvili, che da gennaio a maggio questa casa l’ha vissuta e trasformata radicalmente. Un extreme makeover d’artista, in questo edificio che risale al 1400 e che è stato più volte modificato, confiscato da Napoleone alle suore del priorato di Sant’Agnese, acquistato poi dal pittore Ettore Tito, rimaneggiato da Angelo Scatolin nella prima metà del Novecento con un modernismo un po’ di maniera, rialzato di un piano e successivamente separato in due diverse unità, un appartamento su due piani e ambulatori, sotto la proprietà della Cassa Marittima Adriatica.

Lo racconta a Domus Giorgio Mastinu, che ha studiato il lungo processo di trasformazione. L’edificio è ora sede della Nicoletta Fiorucci Foundation. Non il tipico palazzo veneziano, come quello di Kapoor, ma una casa con una storia lunga, travagliata e tanti interventi che l’hanno via via ridefinita.

Una mostra diversa da qualsiasi altra cosa avete visto di recente, un lavoro d’artista e al tempo stesso un omaggio a ciò che è una casa: la mia, la tua, quella di famiglia, persa.

Ed è qui che Astakhishvili ha eseguito quella che si è rivelata come una speleologia nell’anima dell’edificio, che l’artista ha sventrato, scavato, rimodellato, ricollocando elementi, buttando giù pareti e costruendone di nuove. “I muratori all’inizio non capivano, poi sono diventati parte integrante del progetto”, spiega Mastinu, che dal telefono mostra le foto di una parete che viene demolita pezzo per pezzo, un procedimento euristico più che una semplice operazione edilizia. Molte azioni sono state compiute per tornare al progetto di Scatolin – Mastinu mostra le piantine della casa, come si è trasformata negli anni, sono solo alcune pagine della grande ricerca che è stata fatta. È stato ristabilito per esempio lo sguardo dall’ingresso sul cortile secondo il disegno novecentesco originario – successivamente, era stato costruito un bagnetto di servizio, di cui l’artista ha conservato solo la parte inferiore, come segandolo sopra al ginocchio; al piano superiore, dal bagno sono scomparse le pareti, ma non i tubi, che sono stati portati alla luce a colpi di scalpello e ora incorniciano come una ramificazione metallica il salone adiacente (“the inner life of water systems”, spiega l’artista). Ci sono disegni, tanti disegni, “that is the start of art”, spiega nel suo inglese dal distintivo accento elvetico-tedesco Hans Ulrich Obrist, curatore della mostra – ma anche presidente della giuria della Biennale di Architettura, aperta in contemporanea; con cappellino, completo nero e i suoi occhialoni signature, racconta il progetto e in contemporanea riprende Astakhishvili dall’iPhone mentre parlano insieme.

Oltre ai disegni, c’è anche un grande dipinto, in una stanza al piano superiore (“the green room”), mentre giù da basso entri in una stanza con le finestre tappezzate di carta di giornale e poi giri e c’è un film (uno dei due film presenti in mostra) e subito dietro c’è una nicchia. Le nicchie nella casa sono tante e ognuna ha una sorpresa. O meglio, le sorprese sono costanti. Astakhishvili ha spostato boiler e sanitari, ha trasformato in opera d’arte resti di impianto elettrico e i rami metallici della pompa di calore. Ha sparso opere e fotografie ovunque. Ha esploso lo spazio con gli specchi. Ha ricongiunto le stanze dell’abitazione con quelle degli uffici, due identità che si sono diversificate negli anni vivendo affiancate, che ora si susseguono in questa casa grande, ma non enorme, dove ti può capitare di perderti come se fossi precipitato nella Casa di foglie di Danielewski.

Ci sono i brividi, i fantasmi, le emozioni, la luce e l’oscurità. La nascita e la morte. La distruzione e la costruzione. Il dettaglio e la memoria. Il senso del tempo e del progetto, l’idea e l’esecuzione. Quello che fa di una casa, la casa.

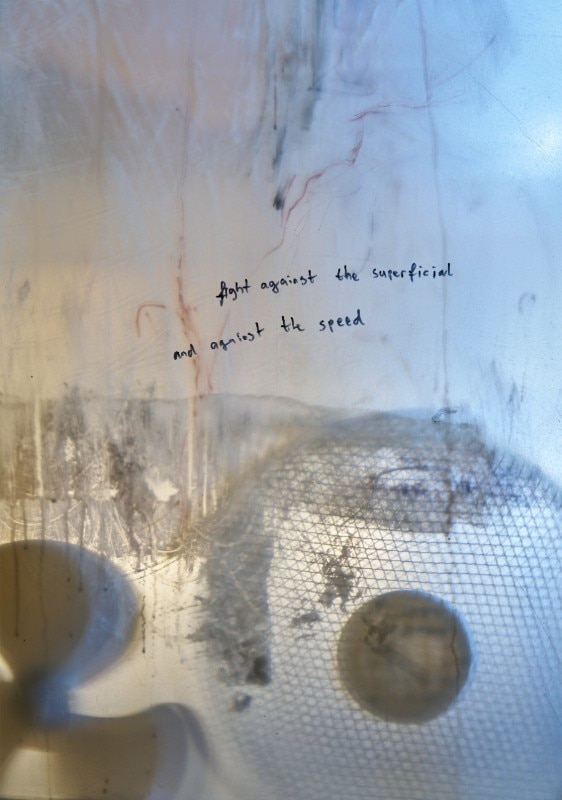

“Come un bambino di cui non sai dire quale parte sia sua, quale della madre”, così Astakhishvili definisce quello che per lei è questa mostra-casa, una gigantesca opera totale: il titolo, “to love and devour”, riassume alla perfezione. Tante, tantissime le scritte sparse da Astakhishvili sulle pareti, ma vicino alla grande scala che porta di sopra, giusto dirimpetto al pesantissimo corrimano (“pensavamo di toglierlo”, spiega Mastinu, “poi l’abbiamo lasciato”) ci sono anche le tacche con le date che hanno seguito la crescita di un bambino/a cresciuto qua dentro, quello per davvero. “Fight against the superficial and against the speed”, ha scritto l’artista su una parete al primo piano. Magari è un augurio dal futuro proprio per chi qui c’è cresciuto. Perché in questa abitazione il passato, il presente e il futuro si incontrano. È un bambino che viaggia nel tempo.

Dentro questa architettura-scultura-bambino potete trovare una controparete che era già stata installata al Macro ed è riproposta anche qui. Ci sono anche le opere di altri artisti, tanti (“A very special way to relate to other people’s art”, dice Astakhishvili). E poi un gigantesco tavolone con le posate sprofondate nel cartongesso come fossero fossili, il “convitato di pietra” (cit. Mastinu) che è impossibile non notare. Ci sono le radici delle piante che sono passate oltre i muri affiorando sulle pareti interne; c’è il sale sulle pareti, come in mezza Venezia. Ci sono piccole cose e grandi cose; c’è la luce che entra soffice durante il giorno e si affievolisce subito verso il tramonto, nel piano terra, mentre di sopra tutto è luminoso e il sole entra dalle finestre cesellate disegnando ghirigori sulle piastrelle. C’è un pilastro che ricorda una coppia di pilastri del progetto di Scatolin che sono stati eliminati. C’è soprattutto l’anima di una casa che è stata sfiorata e recuperata, ridisegnata e corteggiata, denudata a colpi di martello pneumatico e martello e scalpello, e poi di nuovo ricostruita, per ricongiungerla a quello che era, senza dimenticare che potrebbe essere in mille altri modi.

“To love and devour” è una mostra diversa da qualsiasi altra cosa avete visto di recente, un lavoro d’artista e al tempo stesso un omaggio a ciò che è una casa: la mia, la tua, quella di famiglia, persa, di cui Astakhishvili parla con Obrist nell’unico testo del libro che accompagna l’esposizione. Ci sono i brividi, i fantasmi, le emozioni, la luce e l’oscurità. La nascita e la morte. La distruzione e la costruzione. Il dettaglio e la memoria. Il senso del tempo e del progetto, l’idea e l’esecuzione. Quello che fa di una casa, la casa.

“To love and devour” dura fino a novembre e se andate alla Biennale una deviazione da Dorsoduro per vederla è d’obbligo.

Immagine di apertura: Tolia Astakhishvili, forbidden place, 2025