“Io... verrei che il giovane quando si mette a scrivere, non pensasse mai ad essere né melodista, né realista, né idealista, né avvenirista, né tutti i diavoli che si portino queste pedanterie. La melodia e l’armonia non devono essere che mezzi nella mano dell’artista per fare della Musica, e se verrà un giorno in cui non si parlerà più né di melodia né di armonia né di scuole tedesche, italiane, né di passato né di avvenire ecc. ecc. ecc. allora forse comincerà il regno dell’arte”.

Il regno dell’arte, secondo Giuseppe Verdi, parte dalla musica, cresce dalla musica e diventa fertile guardando al passato sia della storia della musica che quella delle arti in generale. “Torniamo all’antico e sarà un progresso” affermava sempre Verdi. Una critica, la sua, che sembra essere attualissima.

Lo scorso 21 giugno, con il solstizio d’estate, l’Italia ha celebrato la musica. Musei, teatri, fondazioni e tutte le istituzioni artistiche hanno dedicato appuntamenti speciali alla musica e al tema della musica.

In un dipinto del 1595, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, sceglie come soggetto dei musicisti. Quattro figure, tutte impegnate in una conversazione musicale. Un ragazzo di spalle tiene uno spartito, mentre l’altro di fronte tiene uno strumento, come per accordarlo. Nell’angolo di sinistra viene inserito un amorino alato intento a staccare un grappolo d’uva. Una figurazione di Eros? Un’immagine erotica che indica sintonia tra loro? O il simbolo della passione che li unisce? Caravaggio non manca di autoritrarsi nel giovane nascosto sulla destra dell’opera, proprio dietro alle due figure centrali. Suona un corno, partecipando così anche lui al concerto e all’opera.

Nel primissimo piano un violino, viene inserito nella stessa prospettiva del liuto in mano al personaggio centrale. Scrive Giovanni Baglione in Le vite de’pittori scultori et architetti. Dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 infino a tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642: “E con questa occasione fu conosciuto dal Cardinale del Monte, il quale per dilettarsi assai della pittura, se lo prese in casa e havendo parte, e provisione pigliò animo, e credito, e dipinse per il Cardinale una musica di alcuni giovani ritratti dal naturale, assai bene…”. Il cardinale intese imprimere su tela il clima culturale della sua corte: l’opera infatti ritrae tre giovani in procinto di eseguire un concerto.

Il committente dell’opera era appunto il Cardinale Francesco Maria Del Monte, un grande appassionato d’arte e scienza nonché collezionista di opere d’arte, strumenti musicali ed egli stesso musicista.

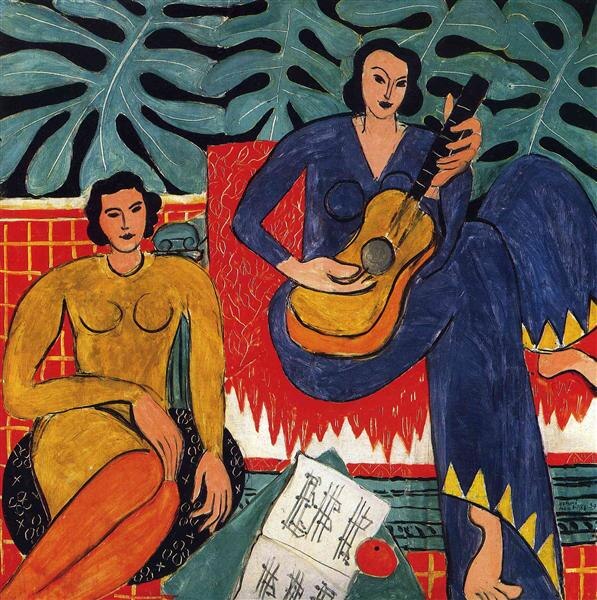

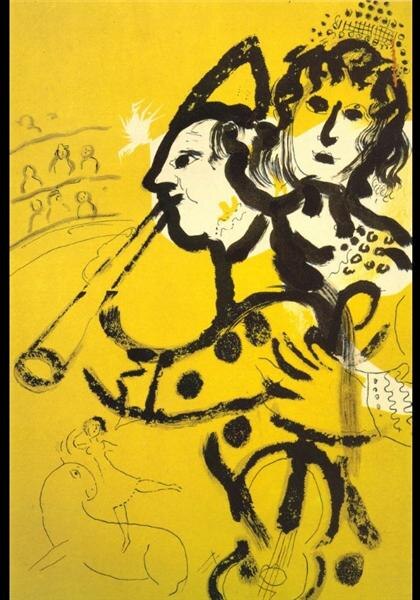

Giovanni Bellini, Nicolas, Poussin, Pablo Picasso, George Braque, Marc Chagall, Henri Matisse, Rembrant, nessun artista è rimasto immune al fascino della musica, nessuno. Una materia consorella, una passione che rapisce e sconvolge come quella per la pittura.

Un altro artista, forse ai più poco conosciuto, Antonio Franchi, detto il Lucchese, decide di ritrarre la musica, in un dipinto di grande forza e fascino. Un dipinto ovale. Una donna, nelle vesti di Santa Cecilia, dipinta con vesti discinte, tiene in mano un violino. I capelli raccolti in parte e acconciati con dei fiori. Lo sguardo distaccato, sensuale e sicuro. Un amorino conversa con lei, come se le chiedesse di suonare, come se fosse li ad implorarla di dare inizio ad una conversazione di passione con il suo strumento. Passione. Questo riecheggia nelle tele argomentante. Amorini, figure sensuali, tutto torna alla passione.

Affermava Ezra Pound: “I poeti che non s’interessano alla musica sono, o diventano, cattivi poeti”.

Immagine di apertura: Caravaggio, Il concerto, ca. 1595