È la mostra più completa sul suo lavoro, pluridisciplinare e impegnato che si presenta in forma di work in progress offrendo percorsi, prospettive e suggestioni non cronologiche, al contrario intrise di una diffusa sinestesia atemporale. Il profumo dei 2.200 blocchi di sapone all’olio d’oliva che compongono Present-tense del 1996/2011, veicola e registra le informazioni sullo smembramento e la restituzione dei territori occupati.

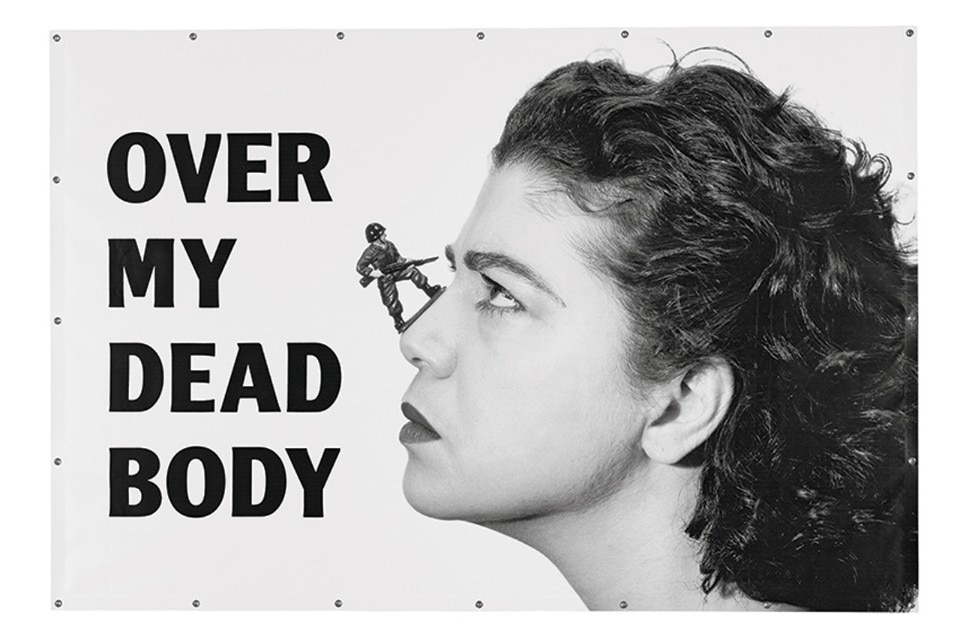

È disegnata sulla base degli accordi di Oslo tra Israele e autorità Palestinese nel 1993. Un pezzo di storia recente i cui contorni somigliano a una costellazione di isole dai confini liquidi e ritracciati dal rosso di minuscole perle di vetro. Per chi ne aveva dimenticato gli esordi più strettamente politici, eccoli serviti i materiali delle sue prime performances di fine anni ’70 e quelli delle opere video degli anni ‘80. Se “politico” è una parola dotata ancora di senso Mona Hatoum ha fatto del suo lavoro una critica al controllo sociale e un marchio di fabbrica inestinguibile.

Certo le distanze all’interno del lavoro stesso dell’artista paiono incommensurabili in bilico tra la semplicità francescana di Roadworks realizzato a Brixton, quartiere degli scontri razziali londinesi nel quale l’artista trascinava un paio di anfibi Dr. Martens, era il 1985, fino alle eleganti Cellule del 2012 gabbie in acciaio che contengono gocce di vetro soffiato simili ad organi abbandonati da corpi in transito attraverso un presente devastato.

Hatoum offre non solo contemplazione ma possibilità di uscita e lo fa attraverso un sapiente uso dei linguaggi della post-avanguardia, dal minimalismo al concettuale. È l’esperienza maturata e specializzata negli anni della sua forzata e personale diaspora londinese e in quelli delle sue residenze d’artista che l’hanno portata nei luoghi chiave dell’arte in via di globalizzazione, collezioni di musei e biennali quando ancora esisteva lo spazio per artisti così riflessivi.

Figlia del direttore della dogana libanese, Mona Hatoum, che vive oggi tra Londra e Berlino, è in possesso di un passaporto britannico, e quando bloccata dalla guerra civile in una Londra pre-tatcheriana sviluppa tutti gli anticorpi di un tessuto artistico che reagisce all’ondata del liberismo.

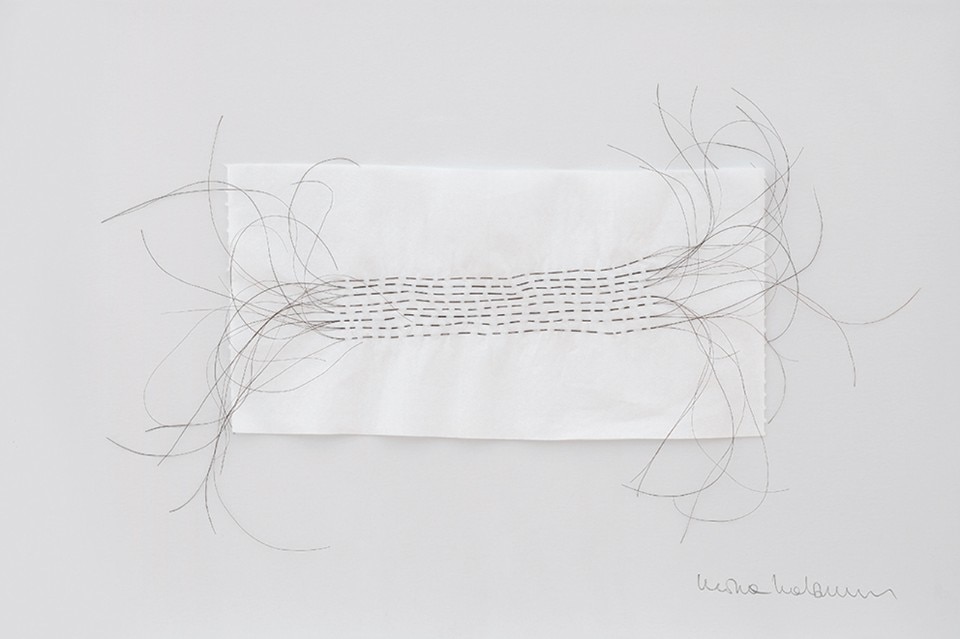

Gli occhi sempre puntati sull’oggetto di uso comune che si trasfigura sotto la pulsione surrealista e ricrea una domesticità del disconforto, l’instabilità di mezzi e generi: dal filo spinato al pelo pubico passando per le provette da esperimenti a un repertorio di storie e immagini di resistenza. Persino i suoi Giardini Pensili 2008–2010 sulla terrazza del Centre Pompidou sono costruiti con i sacchi di sabbia onnipresenti nella vita quotidiana in tempo di guerra, ma l’erba che li ricopre rimanda a una possibilità di rinascita e a un mondo senza conflitti o per lo meno ad uno dove il conflitto non può che generare modificazioni positive.