Di quel progetto di Cousteau ci hanno affascinato sia le architetture subacquee che ha fatto costruire (c'erano tre edifici di cui ne è stato lasciato solo uno, completamente coperto da alghe e sedimentazioni dopo 45 anni di permanenza negli abissi) sia l'esperimento di vita che esso implicava. In quelle unità abitative cinque persone hanno vissuto sott'acqua per un mese; oltre a perseguire fini scientifici, volevano mostrare la possibilità della vita umana sott'acqua. Con il nostro progetto abbiamo cercato di esprimere alcune idee acquatiche che si rifacessero a questo spirito e abbiamo approcciato l'acquario di New York, che è stato usato sia come studio che come media, perché è diventato a sua volta fonte di ispirazione. Ci siamo resi conto che architettura subacquea e acquario moderno nascono nello stesso momento come l'uno l'opposto dell'altro, sia perché Cousteau in realtà era sott'acqua anche per collezionare la flora e la fauna che avrebbe riempito le sale dell'Istituto Oceanografico di Monaco, sia perché problemi tecnici di sedimentazione e crescita delle alghe tra il filtro asciutto e bagnato sono i medesimi: un diaframma separa ambienti d'acqua da quelli d'aria. Sull'idea di acquario come diorama abbiamo impostato tutta la mostra.

Un'ambientazione in scala di un piccolo mondo che ha vita autonoma. Un concetto che rimanda a quello di museo al quale accennate nel titolo della mostra.

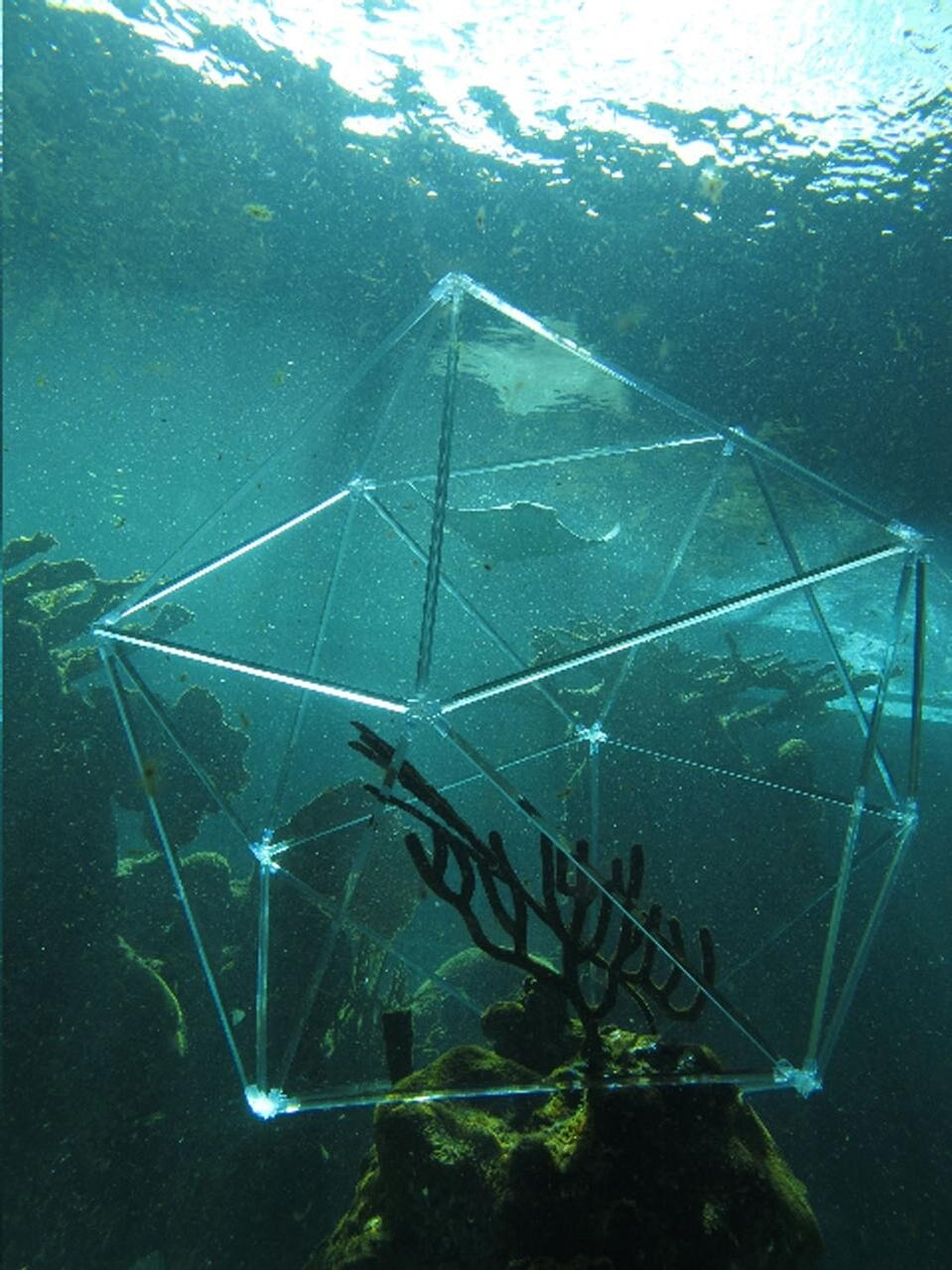

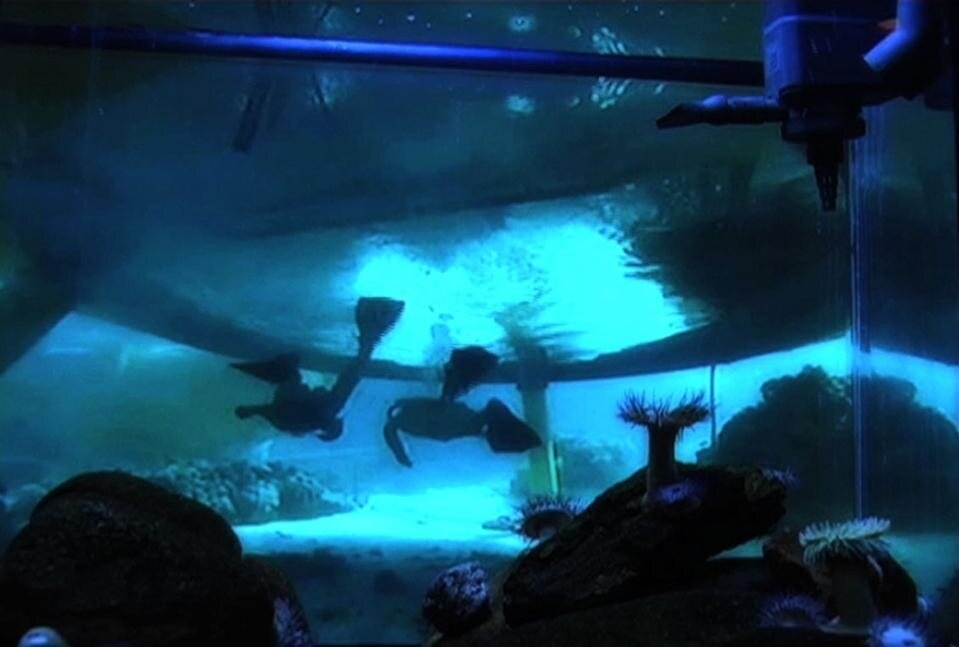

In un primo momento volevamo istallare una mostra sott'acqua nell'acquario di Coney Island, tenerla aperta per un paio di mesi ma abbiamo dovuto fare i conti con i problemi legati alla crescita delle alghe e alla manutenzione. Quindi abbiamo installato le opere, filmato i lavori per documentarli e poi smontato il tutto. La mostra quindi è una raccolta di foto e video che raccontano alcune performance subacquee come quella di tentare di bloccare una bolla sott'acqua e così evocare il gesto di Cousteau di portare la vita sott'acqua con le sue architetture. In un altro progetto abbiamo chiesto all'acquario di New York di non pulire una porzione precisa del vetro, scelta da noi e delimitata da un rettangolo, creando un dipinto fatto di alghe che pian piano, nel corso della durata della mostra, si sono depositate sul vetro creando di fatto un'opera che è un filtro visivo. La cosa divertente è che tutto quello che si trova dietro al vetro è finta, una scenografia fatta di resine epossidiche che fingono i coralli. L'unica cosa vera è quella che viene rimossa.

Accanto a questo genere di lavori in mostra ci sono delle opere effimere che completano la vostra ricerca sull'acqua.

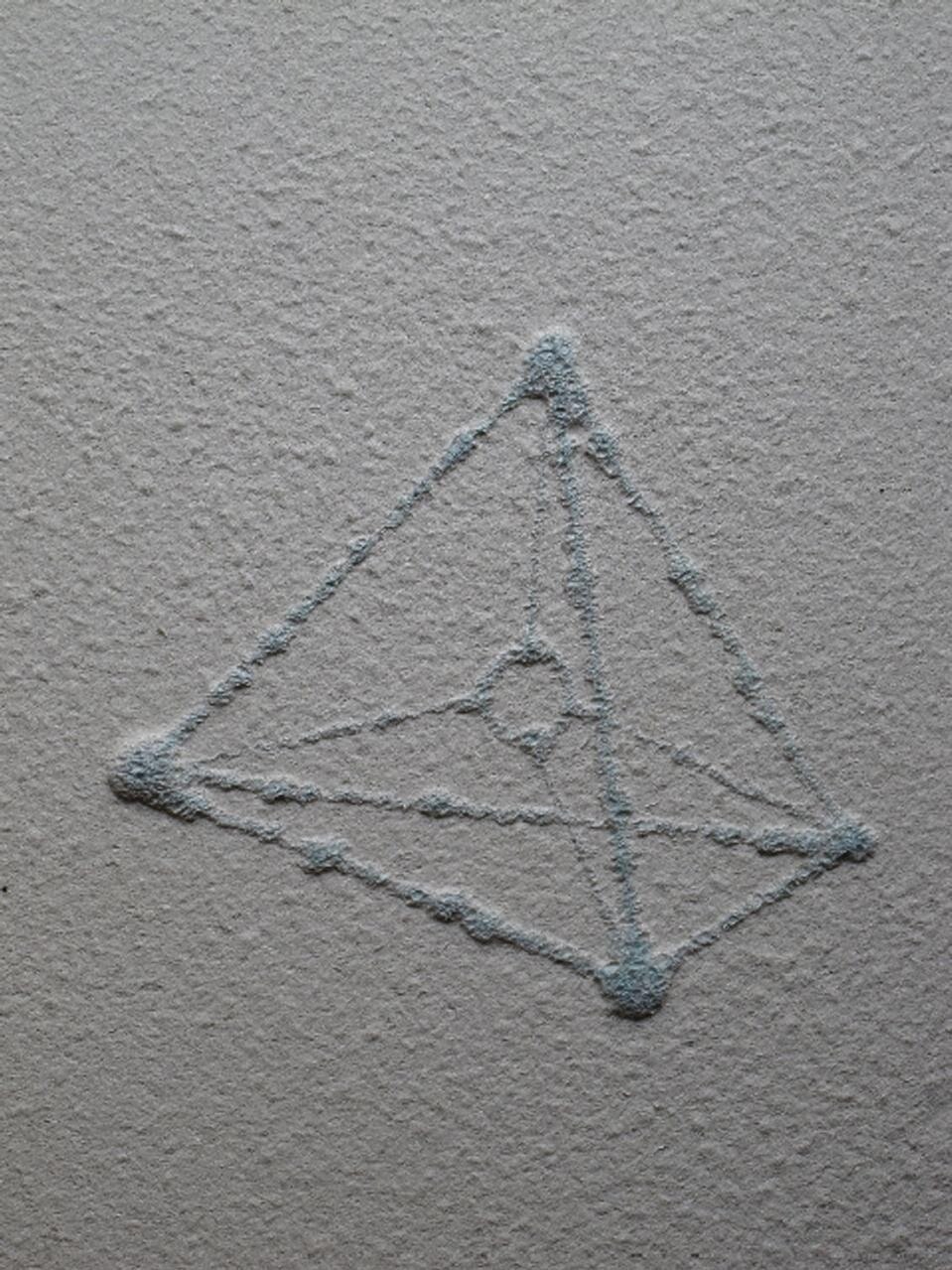

Abbiamo lavorato con media diversi. Tre diversi habitat acquatici coesistono in un unico lavoro composto da tre vasche inserita l'una nell'altra: in quella esterna c'è acqua salata, in quella intermedia acqua dolce e in quella interna c'è dell'acqua distillata. Si evoca il tema del ciclo dell'acqua e poi, facendo un po' il verso all'arte minimale, si innesca un esperimento grazie al quale pian piano i colori delle acque divergono: si passa dal verdastro al biancastro-blu al bianco neutro del contenitore centrale. Allo stesso modo negli acquari pubblici si verificano passaggi bruschi tra un ambiente tropicale a uno artico. Abbiamo poi realizzato degli acquerelli fatti su spugna compressa: appena ci si posa sopra il pennello posa il pennello si provoca una reazione sul foglio. Qui le abbiamo usate per rappresentare dei relitti culturali: la molecola dell'acqua fatta con l'acqua, una pianta architettonica, quasi un prototipo della Land Art acquatica che stiamo cercando di immaginare, che è l'impianto di Atlantide e di altre civiltà. Nel lavoro fatto con Enrico Ascoli, un artista del suono con cui avevamo già collaborato, un idrofono calato dalla finestra della Fondazione direttamente nel canale pesca i suoni e restituisce l'altra faccia di Venezia, quella sommersa. Porta in superficie un paesaggio sonoro che ha sorpreso noi stessi per ricchezza e varietà. La proprietà della trasmissione dell'acqua sono tali che si sentono rumori molto distanti.

Il vostro lavoro sviluppa un rapporto stretto con l'architettura.

Entrambi abbiamo una formazione architettonica: io ho studiato architettura, mentre Hilario, che ha studiato museologia e storia dell'arte, è figlio e fratello di architetti che sono stati anche miei professori. Il lavoro sul concetto di museo dal punto di vista architettonico e concettuale costituisce il nostro background culturale.

Non a caso dunque questa mostra è stata aperta in concomitanza con la Biennale di architettura.

E non a caso questa Biennale presenta anche molte liaison con l'arte. Paola Nicolin, che ha curato la nostra mostra, riteneva infatti che fosse interessante anche per il pubblico degli architetti proprio perché frutto di una ricerca trasversale, che sarà peraltro raccolta e sviluppata in un volume in uscita a novembre che verrà presentato a Tornio, ad Artissima.

Il vostro interesse per l'acqua e il mondo subacqueo a quando risale?

Il nostro primo viaggio insieme è stato proprio alla scoperta del relitto di Cousteau, nel 1995. Anche il titolo che abbiamo scelto per la mostra appartiene al nostro mondo privato: si rifà alla Ballata del Mare Salato di Hugo Pratt, un lavoro che ci ha affascinato quando eravamo ragazzi e che ci ha spinto a viaggiare. Arrivati a Venezia abbiamo voluto rendere omaggio a Pratt che di Venezia aveva fatto la sua casa.

![<i>{acqua salata [acqua dolce (acqua distillata) acqua dolce] acqua salata}</i>,

mixed media, 2010 (per gentile concessione degli artisti). <i>{acqua salata [acqua dolce (acqua distillata) acqua dolce] acqua salata}</i>,

mixed media, 2010 (per gentile concessione degli artisti).](/content/dam/domusweb/it/arte/2010/09/28/hilario-isola-e-matteo-norzi-sulla-scia-di-cousteau/big_272756_4444_4.%20Isola-Norzi_big.jpg.foto.rmedium.jpg)