“Sono sempre affascinata dalla nozione di tempo e da come si relaziona all’architettura”, ci racconta Marina Tabassum, l’architetta bangladese autrice col suo studio di un Serpentine Pavilion speciale: il suo, infatti, è il venticinquesimo episodio di una vicenda che ha ormai stregato il mondo dell’architettura globale, funzionando quasi come un prestigioso premio annuale e al tempo stesso come un manuale in tempo reale sulla storia dell’architettura nel terzo millennio.

Il Serpentine Pavilion è un progetto di architettura temporanea commissionato ogni anno dalla Serpentine Gallery (oggi Serpentine South) a Londra. Dal 2000, ogni estate viene costruito un padiglione temporaneo nei Kensington Gardens, nei pressi della Serpentine, progettato da un architetto di fama internazionale che non ha mai costruito prima nel Regno Unito.

La “Capsule in Time” disegnata da Tabassum per il 2025, coi suoi archi in legno e i tamponamenti traslucidi in policarbonato, non è mai davvero chiusa: il suo spazio è attraversato dalle visuali del parco, è in asse con la Gallery, e questo asse ha al centro anche un albero. È parte del fluire del parco, e della storia che lo percorre.

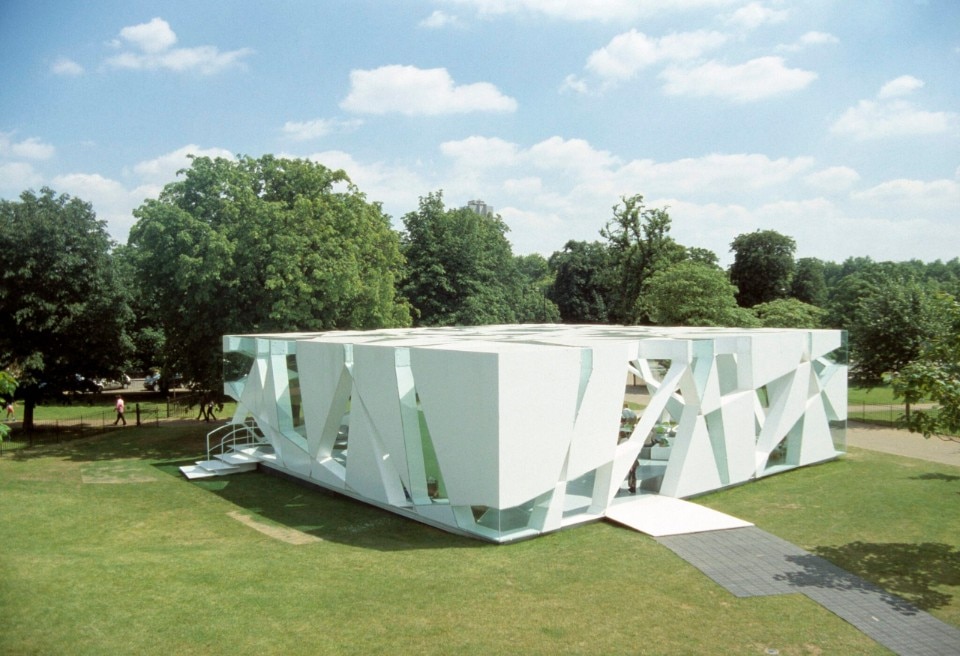

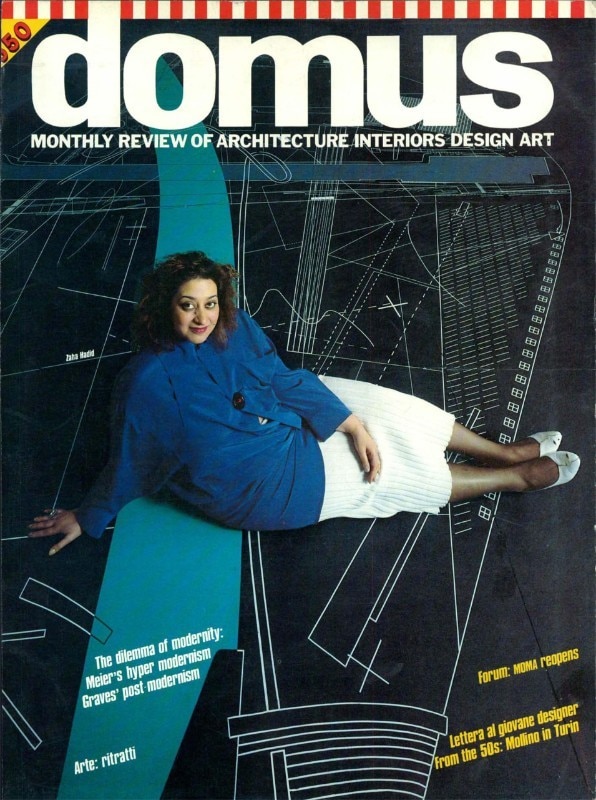

Sorprende, quasi in un senso di cerchio che si chiude, fermarsi un attimo e ripensare che il primo Serpentine Pavilion, nel 2000, non solo era anche lui progetto di un’architetta, Zaha Hadid, ma soprattutto aveva uno spirito estremamente simile a quello di Tabassum: era nato per la cena di fundraising del trentennale della Gallery, ed era pensato sull’idea del marquee, del tendone da eventi. Certo, le forme erano molto differenti, ma erano gli anni di inizio millennio, delle archistar e di un entusiasmo, legato proprio alle forme, oggi difficilmente ripetibile.

In Bangladesh, abbiamo anche noi questa temporalità commista alla terra, perché il territorio è quello di un delta fluviale, in continuo movimento: le persone spostano costantemente le loro case da un luogo all’altro.

Marina Tabassum

In 25 anni il Serpentine è stato il collettore di visioni dell’architettura che vediamo confrontarsi – alle volte scontrarsi – nel presente di tutto il mondo. Con alcune eccezioni come Oscar Niemeyer che, a 97 anni suonati, nel 2003 portava a Hyde Park una piccola perla di moderno tropicale capace di mostrare tutta la sua atemporalità.

Ci sono stati i padiglioni-gesto, prima di tutto, attrattori e convogliatori di attenzione (“it has become unmissable”, diceva già il Financial Times nel 2005, l’anno di Álvaro Siza) e di esperienze, i “muri aperti” da esplorare come quelli di BIG (2016) e Frida Escobedo (2018), l’enigmatico cilindro meditativo di Theaster Gates (2023), o in particolare lo specchio d’acqua astratto con cui Herzog & De Meuron assieme ad Ai Weiwei nel 2012 avevano portato il pubblico sotto il livello del prato, facendo un primo lavoro di “archeologia dell’oggi” con le tracce dei padiglioni che li avevano preceduti.

Ci sono stati invece progetti che dialogavano con l’ambiente, tanto come paesaggio del parco quanto come macro-oggetto onnipresente e in rapida evoluzione: l’eterea copertura-foglia di Sanaa (2009), ad esempio, che si mimetizzava tra vegetazione e cielo; o anche un dispositivo più tra il tecnico e il concettuale, ma totalmente environment-based – wheather-based volendo, ancora più britannico – come il padiglione 2006 di Rem Koolhaas, con il pallone aerostatico luminoso che saliva o scendeva a seconda del meteo e delle necessità, per scoprire o coprire lo spazio d’incontro al di sotto.

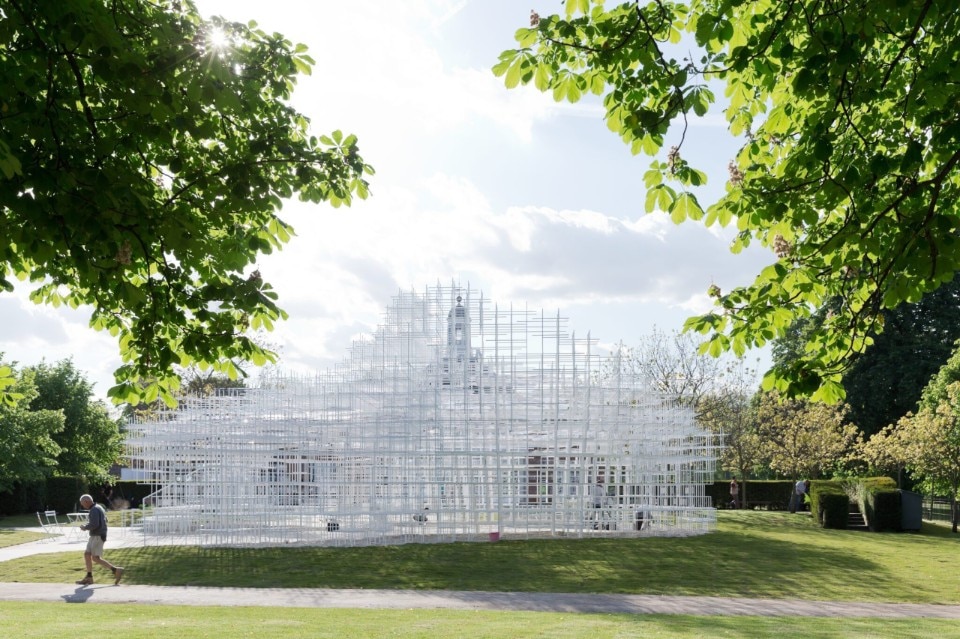

Quella che invece è passata in primo piano nell’ultimo decennio è la vocazione del Pavilion come luogo, prima che come gesto o come macchina meravigliosa: una dimensione collettiva basata sul far succedere, lasciar succedere meglio ancora, le cose dentro e attraverso uno spazio che più che modificato, viene reso “più visibile”, più carico di possibilità: la griglia-nuvola di Sou Fujimoto del 2013 è forse la miglior rappresentazione di questo approccio, una matrice non determinata e potenzialmente non finita, interpretabile e utilizzabile a piacimento, generata più dagli incontri che non dalle forme – come la New Babylon di Constant – in un confondersi di confini tra artificio e natura.

Ma ci sono anche i progetti più recenti a celebrare questo primato delle pratiche, dell’incontro, quello di Lina Ghotmeh per il 2024 come quello di Tabassum per il venticinquennale. “L’architettura ha sempre cercato la permanenza e l’atemporalità, come poter continuare oltre la propria esistenza” ci ha raccontato Tabassum, ma nel suo padiglione è proprio l’idea di “senza tempo” a cambiare definizione. Non ha più niente di statico, si cotruisce tutta sulla capacità delle architetture di caricarsi di contenuti, di pratiche, di uso, e di portarsi dietro quel patrimonio quasi intangibile anche se le si sposta altrove. “I Serpentine di norma vengono poi acquisiti, inviati da qualche parte, trovano un nuovo modo di essere usati. E qui (per il Padiglione 2025, NdR), spero che qualcuno lo compri e lo trasformi in una biblioteca” Ecco perchè sono stati scelti legno e policarbonato, perchè lo si possa riusare più volte e più a lungo “Perché sia pronto per la spedizione”, totalmente, integralmente. “Assolutamente. Tutto quanto, tranne il pavimento”.

La “Capsule in Time” di Tabassum inaugura 6 giugno nei Kensington Gardens, Londra.

Immagine di apertura: Serpentine Pavilion 2000, progettato da Zaha Hadid. © 2000 Hélène Binet