Dopo 15 anni Mirko Zardini ha lasciato la direzione del Canadian Centre for Architecture (CCA) a Montreal. Questa conversazione – fra citazioni di Gordon Matta-Clark e Clint Eastwood – è avvenuta nella sua casa di Milano – dove sembra siano le librerie a reggere i soffitti.

Ruota intorno a un quesito fondamentale: come si ripensa un’istituzione quando “il museo non è abbastanza”?, prendendo in prestito il titolo dell’ultima pubblicazione alla quale ha lavorato con Albert Ferré, Francesco Garutti, Jayne Kelly e con Giovanna Borasi, oggi direttrice del CCA.

In questi anni, Zardini ha esteso il raggio d’azione dell’istituzione, immaginando e costruendo modalità per rimettere dialetticamente a sistema architettura e società contemporanea, e ha mostrato che talvolta la caratteristica più importante per essere un ottimo capo è il non volere essere un capo.

E ora cosa farai?

Vorrei tornare alla ricerca, approfondire nuovi temi. Quando sono arrivato al CCA ho portato con me, e sviluppato poi attraverso il Centro, un bagaglio di idee che avevo accumulato negli anni precedenti, attraverso l’insegnamento, le ricerche, i progetti, i libri e le mostre. Ora vorrei ripartire con nuove esplorazioni. Sto lavorando a un corso a Princeton che fa già parte di questa ricerca. Behind the Objects vuole raccontare le diverse e contradditorie storie, e usi, che corrodono la presunta neutralità di elementi come ad esempio il pannello solare, la bicicletta, le scale, il filo spinato.

Ti trasferirai di nuovo a Milano?

Penso di sì. Sono sempre vissuto in più luoghi, fra Milano e Zurigo, Milano e Losanna, Milano e gli Stati Uniti, Milano e il Canada. Non ho mai abbandonato questa città, che è sempre stata un riferimento per me, nel bene e nel male. Quando mi chiedevano dove abitavo, rispondevo “io vivo a Milano ma lavoro a Montreal, faccio il pendolare”.

Come mai lasci la direzione del CCA ora?

Non ho mai voluto fare il direttore, di nessuna cosa al mondo. Ho accettato questa posizione perché il CCA offriva la possibilità di sviluppare un discorso sull’architettura contemporanea in un momento di crisi e profonde trasformazioni. Oggi questo discorso, iniziato 15 anni fa, è abbastanza chiaro, segno che è arrivato il momento di lasciare per iniziare nuove ricerche e nuovi progetti. Sono contento che Phyllis Lambert e il Board del CCA, abbiano scelto Giovanna Borasi come nuova direttrice, che aveva già lavorato con me ancor prima di arrivare a Montreal, una scelta che garantisce un cambiamento nel segno della continuità.

Come hai impostato il metodo di lavoro del CCA?

Fin dall’inizio ho cercato di creare un’istituzione che fosse anche anti-istituzionale, capace di porsi a cavallo fra la cultura architettonica ufficiale e riconosciuta, le riflessioni e i progetti che emergono dalla cultura alternativa, e da quelle che sono ancora considerate “periferie”. In realtà non esiste più alcuna periferia, esistono voci che emergono in luoghi e contesti diversi. Voci e riflessioni che abbiamo cercato di catturare sviluppando attività di ricerca con architetti e curatori in diverse città, tra cui il programma CCA/co (a Lisbona prima, poi Tokyo e in futuro Buenos Aires). Queste nuove estensioni, o terminazioni nervose, hanno contribuito ad arricchire i lavori di ricerca, quello curatoriale ed editoriale che sono alla base delle attività del CCA. Abbiamo anche cambiato il modo di lavorare all’interno del CCA. I diversi processi propri di una istituzione, ricerca, mostre e pubblicazioni, acquisizioni e catalogazione: invece di svolgersi, come spesso accade, in una precisa sequenza cronologica, si sono svolti in parallelo, già a partire dalla mia prima mostra al CCA, “Out of the Box” (2003). In questo caso, con gli archivi di Cedric Price, Aldo Rossi, James Stirling e Gordon Matta-Clark, e poi in altri progetti come “Archeology of the Digital”, acquisizioni e ricerca sugli archivi e sui progetti si sono sovrapposti con installazioni, testi e didascalie che venivano costantemente aggiornati in base al procedere della ricerca.

Hai collocato una citazione di Gordon Matta-Clark all’ingresso del CCA: “Here is what we have to offer you in its most elaborate form — confusion guided by a clear sense of purpose”. È questo lo spirito?

Si, non sempre si hanno chiari tutti gli elementi in gioco, specie in momenti di profonde trasformazioni – sociali, culturali, politiche, economiche e climatiche – come quelli che stiamo vivendo, ma ci si muove sempre in una direzione, sulla base di obiettivi e di valori. Volevo offrire strumenti diversi per riflettere sull’architettura, l’urbanistica, il paesaggio, legando queste riflessioni ai problemi contemporanei.

Come si posiziona questo approccio rispetto alla precedente impostazione del CCA e quali obiettivi avevi?

Il CCA fu creato nel 1979 da Phyllis Lambert. Si tratta di un periodo molto significativo, che vide la nascita di molte istituzioni dedicate all’architettura, come ad esempio il NAi a Rotterdam, il Deutsches Architekturmuseum a Francoforte, il Getty Centre a Los Angeles e, sempre nel 1979, anche la Confederazione internazionale dei musei di architettura (ICAM). Tutte queste istituzioni intendevano riportare l’attenzione sull’architettura, intesa come una disciplina autonoma, “architecture iteself”, come direbbe Sylvia Lavin. Il mio obiettivo è stato quello di ricontestualizzare il discorso, pensando l’architettura come una maniera di guardare la società, e la società come una maniera di guardare l’architettura.

Qual è il pubblico che avete coinvolto?

Il pubblico non esiste, ogni istituzione costruisce il proprio pubblico, o meglio i propri pubblici.

Cosa’avete costruito, quindi?

Il nostro è un progetto di conversazione che intende coinvolgere pubblici diversi, ma tutti interessati a nuovi discorsi sull’architettura e sulla società contemporanea. La presenza online è una componente fondamentale da affiancare alle pubblicazioni e ai libri, ampliando la strategia curatoriale ed editoriale e offrendo accesso alla collezione, alle ricerche e alle attività del CCA a un pubblico geograficamente disperso. Gli investimenti che hanno portato alla creazione del CCA non sarebbero giustificabili, da un punto di vista etico, sulla base del numero di visitatori che possono accedere all’edificio. Per questo la presenza online è una scelta inevitabile. Una istituzione come il CCA, orientata verso la ricerca, non può pensare di attirare centinaia di migliaia di visitatori senza snaturare il suo codice genetico: come diceva Clint Eastwood “you have to know your limitations”.

L’archivio sembra essere per voi un pretesto per creare un dibattito sulla contemporaneità, se ne fa un uso quasi operativo, più che puramente catalogico. È corretto?

La collezione del CCA, le mostre, le pubblicazioni, la presenza online e le ricerche non sono obiettivi in sé, ma strumenti per sviluppare un discorso. In questi anni abbiamo ricevuto molte donazioni di archivi, da quelli di Jeanneret, Alvaro Siza e Umberto Riva, di FOA e Abalos-Herreros, Kenneth Frampton e Bernard Tschumi da parte di architetti che hanno condiviso questi nostri sforzi. Abbiamo quindi sviluppato ricerche a partire dalle nostre collezioni, ma abbiamo anche fatto molte ricerche, mostre e pubblicazioni su temi che ci interessavano come l’abitare, l’ambiente, la salute, la tecnologia, che poi hanno contribuito a creare una collezione diversa.

Come si sono sviluppati questi filoni?

Mi interessava definire dei problemi, piuttosto che pretendere di offrire delle soluzioni. Credo che oggi sia necessario riformulare le domande che ci poniamo, e ripensare le idee e gli strumenti che usiamo. Non possiamo usare gli stessi strumenti che hanno contribuito a creare questi problemi per risolverli. In ogni caso non credo che l’architettura offra mai “la soluzione” a nessun problema: l’architettura è parte del problema, le istituzioni stesse sono parte del problema. Questo è inevitabile, ma è importante che ci sia la volontà di muoversi in una direzione piuttosto che in un’altra.

Mi puoi fare un esempio concreto di una di queste direzioni?

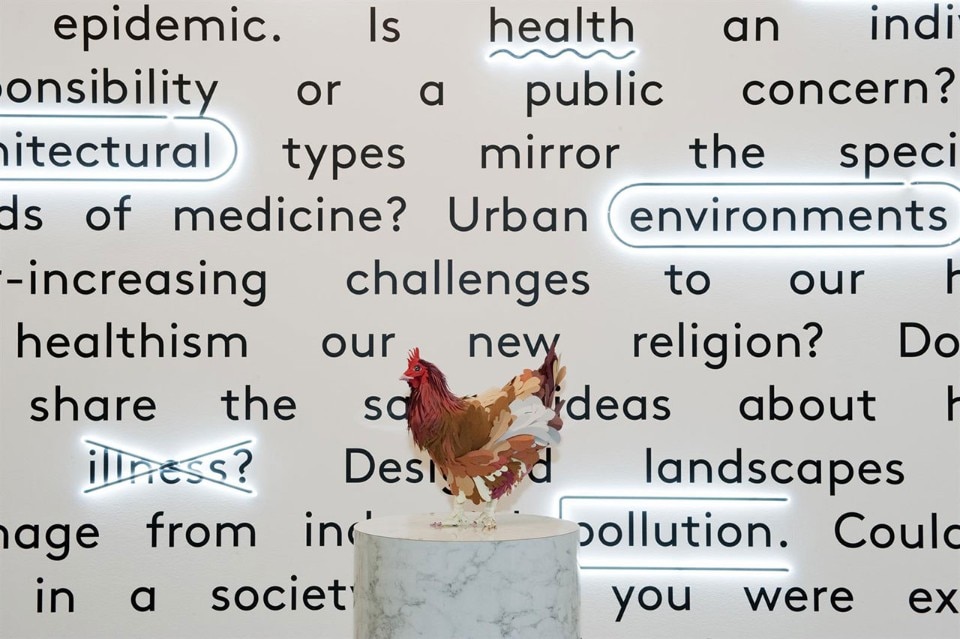

Prendiamo la mostra “Imperfect Health: The Medicalization of Architecture”. La ricerca su questo tema oggi così rilevante ha messo in evidenza alcuni assunti che trovavamo abbastanza problematici. Un esempio sono le Active Design Guidelines stabilite dall’amministrazione Bloomberg per New York. In questo caso si privilegiava l’attività fisica nei parchi e nella progettazione degli edifici mettendo in evidenza, ad esempio, le scale a scapito degli ascensori. Non sono contrario a favorire una maggiore attività fisica ma insistere solo su questa scelta riduce la salute a una responsabilità morale individuale, ignorando completamente la dimensione socio-politica ed economica del problema. Abbiamo deciso di mettere in evidenza queste contraddizioni, suggerendo che si dovessero ripensare le politiche pubbliche. È sempre più evidente la necessità di un intervento pubblico molto più strutturale nelle nostre città per poter affrontare la complessità di certi problemi.

Dopo questi 15 anni alla guida del CCA, c’è qualcosa su cui non hai mai cambiato idea?

Che l’idea di neutralità di un’istituzione sia improponibile. Che ogni istituzione dovrebbe avere il coraggio di avere una propria voce, riconoscibile. E che dovrebbe essere pronta a prendersi le proprie responsabilità. Nel 2016, per esempio, per il progetto e la mostra “It’s All Happening So Fast” avevamo scelto il Canada come caso studio per mettere in evidenza il rapporto profondamente ipocrita che la nostra società ha oggi con l’ambiente. Il nostro atteggiamento critico ha comportato la perdita di alcuni sostegni di carattere economico. Abbiamo però anche suscitato in maniera inaspettata un grande interesse da parte di alcuni gruppi, del mondo politico e del pubblico in generale. Credo che l’indipendenza e la credibilità siano i più importanti requisiti per una istituzione.

Immagine di apertura: The Museum Is Not Enough. La pubblicazione è stata concepita come il primo volume di una rivista annuale, con la quale il CCA esplora le questioni urgenti che definiscono la sua attività curatoriale. Co-pubblicato nel 2019 con Sternberg Press