di Matteo Pirola

fotografie di Francesco Secchi

Lo spicchio di città che Domus accompagna a conoscere da vicino, in presa diretta, facendo misurare i corpi umani con i corpi urbani, è quello appena fuori la Porta Orientale della città, lungo quella via senza fine che conduce tutta dritta fino a Venezia.

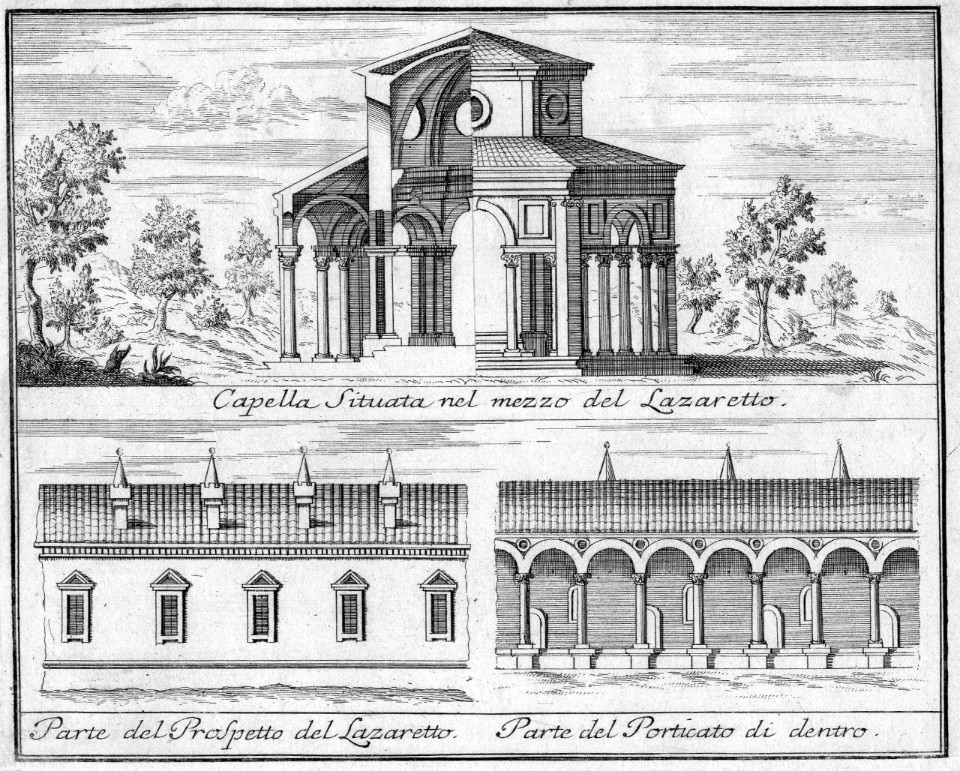

Quest’area, oltre a questo varco, è storicamente il luogo su cui venne costruito il Lazzaretto di Milano, un edificio monumentale, costruito alla fine del 1400 per ospitare e isolare i malati delle epidemie di peste che affliggevano le città medievali. In quel periodo, prima di questo edificio, questa era pura pianura, tutta campagna.

1. La prima tappa: un viaggio indietro nel tempo nel “quadrilatero della morte”

Ben prima del celebre “quadrilatero della moda” (poco distante) questo era un “quadrilatero della morte” ma in cui si poteva sopravvivere, o come “Lazzaro” resuscitare. Ecco perché è chiamato lazzaretto e non lebbrosario o altro, e perché tutto sommato è progettato come un grande luogo di attesa, quasi di villeggiatura, a schiera.

Forma regolarissima, circa 400 metri di lato, che oggi corrispondo esattamente a via Lazzaretto (appunto), via San Gregorio, Corso Buenos Aires e Viale Vittorio Veneto.

Tutto intorno c’era un fossato, verso il centro urbano un ingresso principale e sul prospetto opposto una “porta minore”, come uscita secondaria eventuale e funeraria, che conduceva direttamente al cimitero di San Gregorio.

La struttura regolare di questo recinto, una cortina edilizia compatta e omogenea realizzata in tipico laterizio lombardo a vista, conteneva sul perimetro una infilata di 288 celle per l’existenz minimum, ognuna attrezzata con due finestre, un camino e una latrina, oltre a degli arredi minimi per un soggiorno a lungo termine.

All’interno del muro abitato si delineava un lungo e continuo porticato colonnato, che si affacciava su un vasto prato (grande circa quanto 20 campi da calcio) al centro del quale si trovava un’edicola a pianta centrale, di forma ottagonale, aperta su tutti i lati che, in logica panottica, permetteva a tutti i malati di vedere i riti religiosi dalle proprie celle.

Dopo più di un secolo di attività ospedaliera, passata la grande peste del 1630 narrata anche dal Manzoni nei Promessi Sposi e grazie alla medicina moderna che trovava nuovi rimedi a molte malattie, la gigantesca struttura perde lentamente il suo uso e inizia un irreversibile periodo di cambio di destinazione, degrado e poi abbandono. Fino al 1860 quando il recinto viene spezzato a metà da un viadotto ferroviario che conduceva all’allora nuova stazione centrale di Milano. Aperta questa breccia, lentamente si demoliscono tutte parti medievali secondo un piano di investimento e ricostruzione che alla fine dell’Ottocento trasforma tutta quell’area libera in uno dei primi quartieri per la nuova borghesia industriale della città.

Oggi non rimane quasi più nulla di questo edificio, se non la sua storia e, oltre a poter percorrere le 4 vie che rintracciano perfettamente quello che era il suo confine e le vie interne tutte dedicate a personaggi legati alla vita del Lazzaretto e alla cura della peste, ci si può eccezionalmente imbattere anche in due parti originali di quello che fu questo edificio maestoso e operoso.

2. La chiesa del Lazzaretto, che risale a fine '500, esiste ancora

Pellegrino Tibaldi, Chiesa di San Carlo al Lazzaretto, 1576-92, Largo Fra Paolo Bellintani 1

La cappella centrale aperta, progettata da Pellegrino Tibaldi sulla sede di un primo semplice altare, dopo varie vicissitudini (tra cui la trasformazione alla fine del 1700 per opera del Piermarini in Tempio della Patria della nuova Repubblica Cisalpina) venne ristrutturata a fine 1800, chiusa sui lati e riconsacrata a chiesa, intitolata al suo committente originario, San Carlo Borromeo. Oltre agli elementi stilisti tipici dell’epoca e ad una acustica speciale data dalla proposizione della cupola (sotto la quale si svolgono molti concerti), al suo interno capeggia in varie posizioni e in bella vista il logo con il motto della famiglia Borromeo, Humilitas, capolavoro ante litteram di graphic design, in cui testo e immagine trovano ormai da secoli un equilibrio perfetto e razionale.

Altre parti dell’edificio originario si ritrovano dislocate in varie realtà, a volte integrate e trasfigurate in edifici storici milanesi come componenti nobili di recupero, altre come porzioni più riconoscibili e dichiarate, come nella Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, dove la famiglia che tanto stava facendo per l’arte e l’architettura di quel periodo, trasferì e ricostruì nell’ottica tipica di quell’epoca del giardino ricco di meraviglie del passato, alcuni brani del porticato interno e la cosiddetta Porta Minore.

3. Scopri i resti del Lazzaretto, poco distanti

Lazzaro Palazzi, Lazzaretto, 1489-1509, via San Gregorio 5

Un frammento integrale della stecca dell’edificio originario, per un totale di 6 cellette con porticato interno e fossato esterno, è stato invece salvaguardato come uno dei primi casi di monumento storico della città, grazie a Luca Beltrami che nel 1882 pubblicò la sua storia e alcuni ridisegni del progetto originale, e si distinse nella storia della città per numerosi altri interventi di restauro e ricostruzione architettonica.

Dal 1974 queste piccole stanze ospitano una Chiesa Ortodossa e sono parte di un complesso scolastico realizzato a fine Ottocento come servizio educativo dell’allora nuovo quartiere borghese.

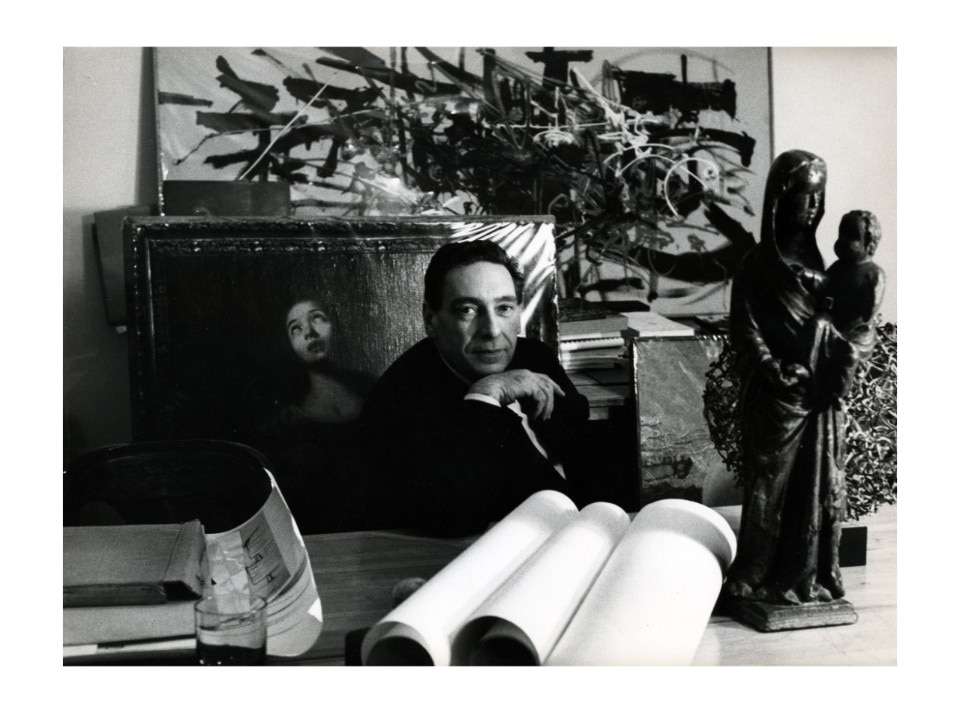

4. Un edificio di Vico Magistretti è proprio di fianco al Lazzaretto

Vico Magistretti, Edificio polifunzionale, 1957-59, via San Gregorio 3

Sul lotto confinante con questo vero e proprio reperto, un giovane Vico Magistretti si cimenta in uno dei suoi primi (1957-59) edifici urbani, composizione polifunzionale che ospita appartamenti, uffici sul filo stradale e un cinematografo con un grande volume arretrato. Il Lazzaretto è riferimento dichiarato per le scelte cromatiche ed espressive, in una iniziatica “rilettura moderna della tradizione”, che poi vedrà nuovi episodi più significativi in città, soprattutto negli anni ‘60.

View gallery

View gallery

Vico Magistretti, Edificio polifunzionale, 1957-59, via San Gregorio 3

Foto Francesco Secchi

Vico Magistretti, Edificio polifunzionale, 1957-59, via San Gregorio 3

Foto Francesco Secchi

Vico Magistretti, Edificio polifunzionale, 1957-59, via San Gregorio 3

Foto Francesco Secchi

Vico Magistretti, Edificio polifunzionale, 1957-59, via San Gregorio 3

Foto Francesco Secchi

Vico Magistretti, Edificio polifunzionale, 1957-59, via San Gregorio 3

Foto Francesco Secchi

Vico Magistretti, Edificio polifunzionale, 1957-59, via San Gregorio 3

Foto Francesco Secchi

Sulla facciata, realizzata con pannelli prefabbricati di graniglia rossastra e ritmata irregolarmente da pilastri inclinati di 45° come speroni di cemento armato, si leggono chiaramente rimandi al passato dove, tra snelle e ordinate portefinestre “alla milanese” si insinuano alcune aperture di servizio che animano il prospetto come fenditure medievali. Sul lato libero a Nord, che sovrasta il Lazzaretto, Magistretti colloca gli spazi di soggiorno che possono affacciarsi direttamente con dei balconcini appena accennati a bow-window.

5. La stazione sotterranea del passante ha la firma di Mangiarotti

Tutto il quartiere odierno quindi, riporta il passeggiatore indietro nel tempo, negli anni della sua nascita in epoca moderna, anni ‘80 del Ottocento, a quelli della sua trasformazione negli anni ‘30 del Novecento, data dalla demolizione del viadotto ferroviario per la apertura della nuova e definitiva stazione Centrale di Milano, ma è anche punteggiato da architetture che manifestano molto bene quella cavalcata che l’architettura moderna milanese, negli anni del secondo dopoguerra, ha percorso accompagnando il progressivo sviluppo della città contemporanea.

Scendendo nel sottosuolo, cosa che spesso offre luoghi nascosti ma altrettanto interessanti, ci si può ritrovare in questa zona nelle celebri stazioni della Linea 1, inaugurate nel 1964 e progettate da Franco Albini e Franca Helg con Bob Noorda, ma anche, meno note, nelle Stazioni del Passante Ferroviario progettate da Angelo Mangiarotti e inaugurate nel 1997.

Mangiarotti, che a lungo è stato consulente per il progetto del Passante Ferroviario milanese progettando negli anni ‘80 le due stazioni periferiche di Rogoredo e Certosa, conclude il suo lavoro con altre due stazioni più centrali, quella di Porta Venezia e di Piazza Repubblica. Il tema tipologico della galleria, il lungo scavo voltato realizzato nel ventre della città per ospitare le stazioni, è stato ridefinito da Mangiarotti in modo tale da farne capire la struttura formale con logica espressiva.

Angelo Mangiarotti, Stazioni Passante Ferroviario - Porta Venezia e Piazza Repubblica, 1997

A Porta Venezia un ampio mezzanino è sospeso grazie a dei cavi di acciaio inclinati, che si appendono agli innovativi “archi cellulari” di sostegno e scandiscono la sua lunghezza dandogli un ritmo intervallato dalle scale di accesso alla banchina del treno sottostante. Questo lungo solaio a mezz’aria, staccato lateralmente dalla volta, lascia a vista il funzionamento della struttura realizzata per lo scavo e collega, volumetricamente e visivamente, lo spazio di accesso ai treni con lo spazio di ingresso, percorrenza e distribuzione della stazione.

In Repubblica, invece, trovandosi sotto una “piazza” e volendo perseguire l’azione di entrata/uscita da una enorme invaso cittadino a cielo aperto, il mezzanino è ridotto, frazionato e si dispone su due piani collegati tra loro da un articolato sistema di scale tra le quote. In un alto volume complesso e ipogeo ma con la presenza di luce naturale zenitale che viene percepita dal passeggero che entra o esce dalla stazione, una struttura in cemento armato a vista è costituita da grossi pilastri che si ramificano in sommità sostenendo un soffitto nervato. Il piano banchina, caratterizzato da rivestimenti gialli per segnalare l’intersezione con la coeva linea 3 della Metropolitana, è sormontato direttamente da una ampia volta continua con delle caratteristiche grandi borchie concave, realizzate per attutire il rumore del passaggio dei treni.

6. Tornando in superficie, scopri gli anni ‘30 di Viale Tunisia

La direttrice nord-sud di viale Tunisia, liberata prima dai binari del cavalcavia ferroviario Ottocentesco (che anni dopo viene riproposto con il collegamento sotterraneo del nuovo Passante ferroviario), è oggi una delle più coerenti nella sua espressione novecentista, con edifici databili agli anni ‘30.

Su questo viale, un tempo intitolato alla Regina Elena, spieccano diverse opere di un architetto apparentemente minore, poco noto ed esposto, ma che costruì moltissimo in quegli anni: Giuseppe Martinenghi, un autore quasi anonimo ma con uno stile ben riconoscibile che costruì quasi 300 edifici, di cui solo in questo viale almeno sei e nei dintorni più prossimi altri dodici.

Di questa epoca due sono gli edifici molto notevoli: la Piscina Roberto Cozzi e il condominio di Asnago e Vender.

7. Non perderti l'opera di Maurizio Cattelan alla Piscina Cozzi, gioiello razionalista

Luigi Secchi, Piscina Roberto Cozzi, 1933-35, viale Tunisia 35

Il più monumentale e attrattivo di tutta questa direttrice è sicuramente l’impianto sportivo della piscina dedicata a Roberto Cozzi e progettata da Luigi Secchi alla metà degli anni ‘30 in occasione dei Littoriali dello Sport. L’autore era un progettista del Comune, esperto di interventi pubblici come impianti balneari aperti o mercati coperti sparsi nella città. Ai tempi della realizzazione questa era la prima vasca natatoria coperta in Italia (con acqua riscaldata) e tra le più grandi d’Europa.

La struttura in cemento armato, le finiture con rivestimenti marmorei, la portata delle tribune con capienza originaria di 4000 spettatori, fanno di questo luogo un centro assoluto di interesse per la cultura sportiva ma anche architettonica e artistica. Sotto la grande volta si manifesta dal 2021 un’installazione permanente dal titolo “Be Water” di Maurizio Cattelan e Pier Paolo Ferrari che con Toiletpaper hanno voluto fare un omaggio alla storia di questo luogo e ai suoni numerosi utenti quotidiani. Tutto l’impianto è in attesa di un imminente riqualificazione che riaprirà altre aree straordinarie oggi in disuso, come l’atrio di ingresso che una volta ospitava una caffetteria e le docce pubbliche che nei seminterrati offrivano questo servizio di pubblica utilità e igiene a tutto il quartiere.

8. Di fronte alla piscina, c'è un edificio residenziale moderno molto interessante

Asnago e Vender, Condominio abitazioni e uffici, 1935, viale Tunisia 50

Della coppia di architetti di culto e di cultura chiamati Asnago e Vender, che hanno fatto della prima modernità architettonica un manifesto dichiarato, le opere sono spesso composizioni astratte dove compaiono dettagli inequivocabili ad ogni minuto in più che gli si dedica. In questo edificio per abitazioni e uffici, il corpo unico e compatto rivestito in travertino reinterpreta la tipica casa a ballatoio milanese, mettendo però i balconi al centro dell’attenzione, estroflettendo varie tipologie di sbalzo sulla facciata e permettendo ai vari tagli di abitazioni interne di avere delle generose occasioni di affaccio e di vita a cielo aperto.

9. Sempre in zona, visita l'albergo-casa di Luigi Moretti, l'architetto del Watergate

Negli isolati limitrofi a questa storica area si trovano però anche altri numerosi interventi che nel secondo dopoguerra hanno reso Milano una città di riferimento per l’architettura moderna.

Luigi Moretti, Casa-Albergo per residenze temporanee - Hotel Ibis, 1947-53, via Zarotto 8

C’è la presenza di un edificio del grande architetto romano Luigi Moretti, che ha transitato e soggiornato obbligatoriamente a Milano a causa di peripezie politiche legate al regime tra le due guerre (arrestato per la sua affiliazione fascista conobbe nel carcere di San Vittore un imprenditore edile con cui fondò Cofimprese, con l’obiettivo di progettare e realizzare nuovi progetti a Milano), è uno dei 3 complessi realizzati di un ampio sistema di 22 case albergo per residenze temporanee, costruite in città nell’immediato dopoguerra per rispondere alle urgenti richieste abitative necessarie per la ricostruzione.

Ognuno di questi interventi è composto da un complesso di volumi che di solito disegna un interno isolato, alti per le camere e bassi per le zone di servizio comune, collegati da un atrio di distribuzione. Il linguaggio è astratto seppur con dettagli (cornicioni, basamenti, aggetti) di un grande esperto di storia e di arte come fu Moretti, volumetricamente compatto seppur articolato, perfetto per quello sviluppo moderno e originale che Milano stava rappresentando. Fu chiamato American Hotel negli anni ’60 e oggi è sede dell’Ibis Hotel, che fortunatamente conserva la struttura originaria e ne rende omaggio con una piccola mostra permanente nel foyer pubblico di ingresso.

La nostra passeggiata continuerà nel quartiere Repubblica dove lungo l'asse di viale Vittor Pisani si è sviluppata la cosiddetta “downtown milanese”.

(continua...)

Immagine di apertura: Piscina Roberto Cozzi. Foto Francesco Secchi