Périgueux è una piccola cittadina collinare nella Francia sud-occidentale, molto apprezzata dagli stranieri – da inglesi e olandesi, molti dei quali hanno case nei dintorni – per le strade acciottolate, i musei e la cattedrale romanica del XII secolo. Lontano dal centro e ai piedi della collina si trova un’area di espansione urbana decisamente poco pittoresca, un miscuglio di strutture residenziali e terziarie che qui, come altrove, caratterizza le zone di espansione contemporanea.

È stato durante lo scavo delle fondazioni di un progetto di case popolari che sono emersi i primi resti delle case a schiera romane, o domus, che costituiscono il fulcro del Museo Gallo-Romano di Périgueux, attualmente in fase di ampliamento. Gli archeologi hanno iniziato gli scavi nel 1959, e da allora sono venute alla luce due domus, una sopra l’altra. Nei decenni successivi sono stati scoperti ingressi, bagni, cucine, due peristili, un giardino (o corte) centrale, e dipinti murali. Per renderli accessibili a un numero di visitatori sempre maggiore, e allo stesso tempo proteggere gli scavi, mostrare e interpretare le scoperte del luogo, Jean Nouvel ha progettato il Museo Gallo-Romano, per il quale vinse il concorso pubblico organizzato dalle autorità locali nel ben lontano 1993.

Il progetto ha aspetti in comune con il lavoro dell’architetto dello stesso periodo: come il centro di addestramento Cartier CTL a St. Imier in Svizzera, e l’Hotel delle Terme a Dax in Francia. Le gronde fuori scala sono presenti anche nei disegni esecutivi del Museo Reina Sofia del 1999. Un altro elemento ricorrente nell’opera è l’uso dei riflessi per annullare il limite tra vetri affiancati e vegetazione (presenti anche nella Fondation Cartier e nel progetto mai realizzato per la sede Richemont), oppure l’uso di vetri trasparenti appesi allo scheletro in acciaio per esprimere un senso di leggerezza architettonica.

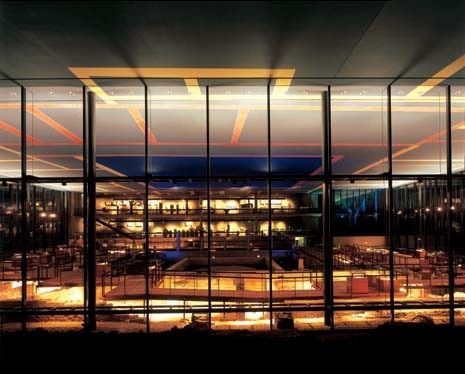

Se la Fondation Cartier è per Nouvel un “fantasma nel parco”, oggi il linguaggio architettonico del Museo Gallo-Romano lo porta a dialogare con “i fantasmi dell’antichità”. L’impiego di un’ampia fascia di piante per schermare strade e traffico – il che permette all’edificio di svelarsi lentamente ai visitatori in arrivo – è una strategia presente anche nel progetto per il prossimo Museo Quai Branly di Arti Primitive di Parigi, da ultimare nel 2005. Se in apparenza la domus era un edificio racchiuso e rivolto all’interno, piuttosto chiuso verso la strada ma aperto sul giardino, l’edificio di Nouvel è trasparente e rivolto all’ambiente circostante.

Sul bordo settentrionale dell’area, gli edifici medievali e rinascimentali presenti dall’altro lato dei binari ferroviari sono incorniciati dal muro nord del museo: una volta entrati, catturano facilmente l’attenzione del visitatore. La torre Vesone, originariamente al centro del tempio romano dedicato alla dea Vesunna e alta 27 metri, è appena visibile attraverso gli alberi verso oriente, e segna ora l’ingresso del museo. Verso sud, si stanno piantando alberi per nascondere una fila di case a schiera bianche.

Il museo è accogliente; Nouvel paragona il tetto con le sue ampie sporgenze a un parasole, che protegge l’interno dalla luce solare diretta. Esso copre e ombreggia anche l’edifico del XVII secolo, dove si trovano gli uffici amministrativi del museo. La porta d’ingresso in acciaio pieno ruota disegnando un grande arco. Una quercia sempreverde, ultracentenaria, domina l’atrio d’ingresso completamente vetrato, e l’albero ‘sfonda’ i solai e supera il tetto.

Di notte le luci nel pavimento a fascio ampio, pensate dal progettista illuminotecnico Yann Kersalé, proiettano luce verde e blu sulle foglie. La pianta a T del Museo Gallo-Romano è leggermente distorta. La scatola di vetro principale che protegge il sito archeologico è stata ruotata di qualche grado rispetto alla scatola in calcestruzzo con orientamento nord-sud. Piuttosto che dare alla superficie esterna del calcestruzzo una finitura e un colore uniforme, Nouvel ha usato una finitura a strati: fasce lisce e ruvide separate da strisce di colore rosso e blu alludono alle problematiche archeologiche di cronologia e stratificazione del suolo.

Un muro cieco orizzontale, in calcestruzzo, costituisce il retro del museo: quasi un rifiuto simbolico di Nouvel del pastiche in piastrelle rosse dei due edifici governativi vicini. La striscia rossa è una metafora che evidenzia il gesto di rifiuto dell’architetto. L’idea di fare penetrare la luce naturale dentro al museo solamente all’interno degli spazi per il personale, attraverso finestre traslucide, fu dapprima valutata ma in ultimo scartata. Nouvel sembrava non volere accettare compromessi. Tuttavia, con un gesto architettonico che equivale a voltare le spalle agli edifici adiacenti, l’assenza di finestre genera interni sobri, illuminati da un solo lucernario, quello per l’area del personale.

Pannelli in acciaio laccati neri foderano la biglietteria e il bookshop del museo. All’estremo opposto, una finestra a tutta altezza focalizza l’attenzione del visitatore sulle rovine del castello rinascimentale retrostante, le cui fondazioni posano sulle mura urbane del III secolo, a loro volta costituite da un conglomerato di resti della domus e di altri edifici di quel periodo. Oggi molti degli oggetti esibiti nel museo sono stati recuperati dai bastioni.

Dall’esterno, la finestra oscurata del bookshop sembra un’enorme variante appiattita di un Claude-glass: uno specchio con manico inventato nel XVII secolo dal pittore Claude Lorraine, che permette a chi osserva di valutare in maniera più corretta proporzioni e contrasti visivi. In questo caso, la pelle del museo funziona come uno strumento per intessere immagini virtuali di architetture di epoca precedente con l’architettura del museo stesso. Poiché l’architettura del Rinascimento ha visto proprio la rielaborazione degli ordini classici, il visitatore viene invitato a riflettere su un intero capitolo della storia dell’architettura.

Il vero percorso museale inizia al primo piano. Appena si sbarca dalla scala di accesso, si è subito attratti da un oggetto sul muro opposto, lo sguardo catturato da un’architrave incisa con la parola ‘Petrocores’: il nome del popolo celtico che abitava la regione prima dell’invasione romana. Resti massicci come questi poggiano su lastre in acciaio, ancorate a muro con perni metallici che le tengono in posizione. I perni attraversano il calcestruzzo e sono bloccati da piastre di metallo sul lato esterno del muro di cinta posteriore del museo.

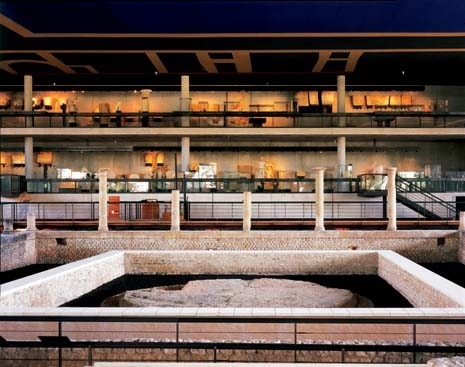

La vista sugli scavi dal primo piano è impressionante. Le linee rosse e gialle dipinte sul soffitto sono l’immagine specchiata delle tracce dei muri alti un metro della domus sottostante. I muri più antichi (metà del I secolo) sono evidenziati con le linee rosse, quelli di epoca più tarda (metà II secolo) con linee gialle.

Dalle scale in metallo si scende all’ammezzato del museo, e da quel punto il visitatore continua il percorso su una rampa in billinga (un legno duro africano) con la struttura sottostante composta da un telaio in metallo. Essa si snoda a zigzag dentro al sito, e da qui sotto, guardando verso nord, l’edificio sembra di nuovo diventare una macchina ottica per inquadrare le pittoresche scene esterne. Vari oggetti – manufatti in metallo, gioielli, ceramica, statue – sono esibiti con gusto dentro espositori in vetro, che riflettono uno sfondo storico dalle proporzioni cinematografiche.

L’energia del domani nasce dalle idee di oggi

Enel proroga al 30 agosto 2025 la data per partecipare al contest internazionale “WinDesign”. Un’opportunità unica per immaginare il nuovo design delle turbine eoliche.