Complesso, sfaccettato e polivalente: si potrebbe riassumere così il rapporto che il design italiano intrattiene con l’amore, il sesso e il desiderio. Tra i designer che hanno ragionato e lavorato su questi temi, c’è chi ne proclama la centralità imprescindibile (Ettore Sottsass), chi nega perfino l’esistenza di un rapporto (Andrea Branzi) e chi invece vede in eros la matrice quasi latente di tanti progetti (Gaetano Pesce).

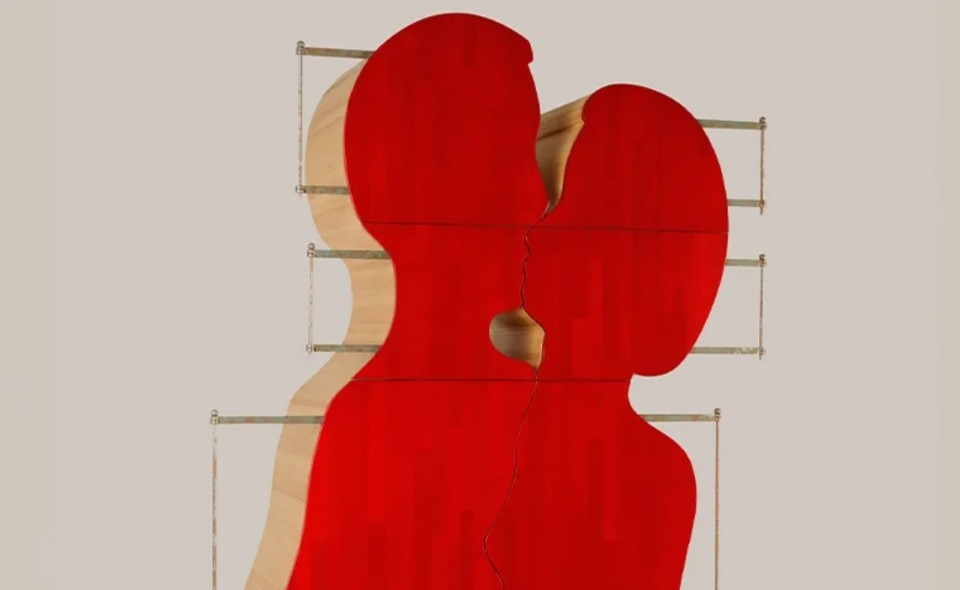

Sottsass, ad esempio, nel 1965 ragiona niente meno che sull’idea di creare una “stanza per l’amore”: una camera da letto finalizzata non tanto al riposo o al sonno quanto piuttosto proprio all’espressione della sessualità. Le sue parole sono chiare: “Ho scelto di fare una camera da letto perché mi piace fare l’amore, l’amore vero, non quello di De Amicis, proprio quello che si fa tra ragazzi e ragazze oppure tra uomini e donne. Mi piace farlo, mi piace pensarci, mi piace parlarne, mi piacciono le storie d’amore, le poesie d’amore, le canzoni d’amore, mi piacciono i simboli d’amore, le filosofie che parlano dell’amore, le religioni che partono dall’amore”.

E aggiunge, quasi a rivendicare la funzione nobile del proprio progetto: “E’ una proposta molto più seria e ‘sociale’, come si dice oggi, di quanto non possa sembrare, diretta com’è a cercare di salvarsi con l’amore e con la pigrizia, con l’ozio, con il silenzio e la meditazione più che con la storia distruttiva e velenosa del benessere come se lo immaginano gli industriali”.

Siamo a metà degli anni Sessanta e nelle parole del Maestro risuona l’eco di suggestioni epocali, dal sogno del libero amore alla critica a un’idea di progresso e di benessere legata soltanto alla crescita quantitativa dei consumi.

Su una posizione totalmente opposta, in anni più recenti, si colloca invece la riflessione di Andrea Branzi, che nel rapporto fra eros e design non vede “una felice unione, ma una convivenza più simulata che reale”. Branzi ritiene la nostra società sessualmente liberata ma quasi indifferente al sesso, e il design a suo parere non è che “lo specchio di una sessualità depauperata”.

E’ una proposta molto più seria e ‘sociale’, come si dice oggi, di quanto non possa sembrare, diretta com’è a cercare di salvarsi con l’amore e con la pigrizia, con l’ozio, con il silenzio e la meditazione.

Ettore Sottsass

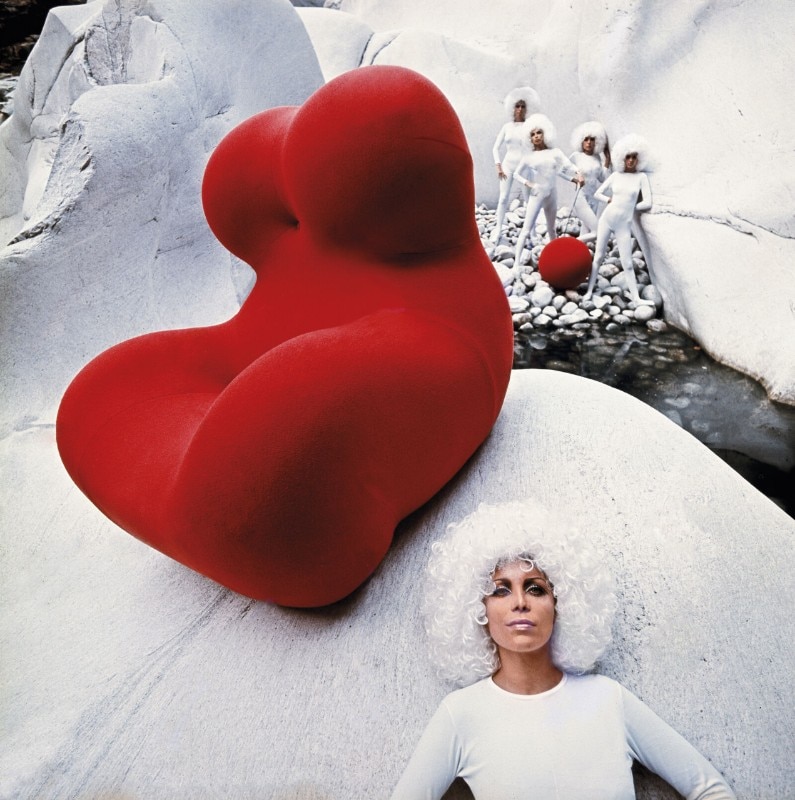

Ancora diversa la posizione di Gaetano Pesce, che deve sicuramente all’eros la genesi di molte sue creazioni, anche se in modo inconsapevole: nel suo lavoro l’erotismo è presente spesso in forma latente e si esprime in una modalità più sensoriale che strettamente figurativa, ad esempio attraverso l’utilizzo di materiali che evocano forme organiche e tessuti corporali. Quando nel 1975 al Museo delle Arti Decorative di Parigi espone un fallo in erezione che perde sangue, lo fa per esprimere la violenza inerente a una certa idea di mascolinità, non certo per farne un oggetto erotico.

Ci sono però, nella storia del design, casi esemplari e talora anche teneramente romantici di oggetti che portano impressa nella loro genesi l’impronta inconfondibile di una storia d’amore. Basta pensare anche solo ai tanti oggetti che il designer progettista ha voluto chiamare con il nome della donna amata: si va dalla sedia Genny (1935) di Gabriele Mucchi, omaggio esplicito e dichiarato alla moglie e al suo raffinato lavoro di scultrice capace di lavorare il marmo con le mani e di trarre da un blocco di botticino una figura di ragazza di una gentilezza strana, alla sedia progettata nel 1979 da Achille Castiglioni per Zanotta e chiamata Irma come omaggio del progettista a sua moglie: quasi un’affettuosa allusione alla propria intimità domestica, o una dedica alla propria inseparabile compagna di pranzo e di vita.

Sulla stessa scia si possono ricordare anche il cavatappi Anna G, realizzato nel 1994 da Mendini per Alessi e chiamato così perché la forma dell’oggetto richiama – senza che il designer l’abbia voluto programmaticamente – il viso e le fattezze della sua affezionata amica Anna Gili, designer e artista, o anche la montagnetta di San Siro di Milano che l’architetto Piero Bottoni ha voluto chiamare Monte Stella in omaggio all’amata moglie Elsa, che di cognome faceva Stella.

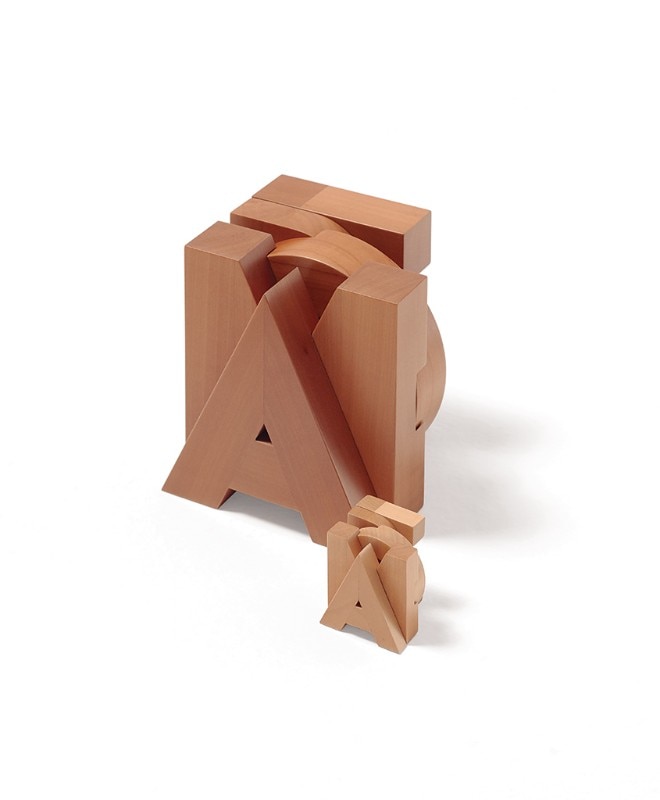

Per non parlare del lavoro di Pino Tovaglia – storico antesignano dei nostri graphic designer – che negli anni ’70 progetta e realizza con Pierluigi Ghianda un modello ligneo di lettere a incastro che vanno a formare la parola “Amore”. Oggi Romeo Sozzi (che ha rilevato il marchio Bottega Ghianda) fa di Amore una scultura lignea in essenza di rovere, di 1 metro di altezza, trasformando l’incastro delle lettere dell’alfabeto che la compongono in un oggetto quasi totemico. La parola si fa cosa: Amore così si offre al tatto e allo sguardo grazie al raffinato lavoro di ebanisteria con cui Sozzi sa trasformare il legno: lo ascolta, lo osserva, lo sonda. Opera su di lui per tagli e incastri. Lo pialla, lo liscia, lo plasma. Lo leviga fino a farlo diventare simile alla seta o al velluto. Gli dà forma e voce. In ultima istanza, lo fa parlare.

Ma l’amore parla e affiora anche in tanti altri oggetti: nella credenza Love di Fabio Novembre, nell’anello di Giulio Iacchetti con i nomi degli amanti incisi, nell’anello nuziale Vera Laica disegnato da Angelo Mangiarotti. Ma la storia d’amore al tempo stesso più potente e suggestiva, ossessiva e struggente, panica e romantica è quella che la cantante lirica Lina Cavaleri (“La massima testimonianza di Venere in terra”, secondo la definizione di Gabriele D’Annunzio) ha ispirato a Piero Fornasetti: il designer vede il volto della donna in una fotografia, ne rimane stregato e la elegge a musa e icona della sua opera.

È il 1952 l’anno in cui per la prima volta Fornasetti stampa il volto con i grandi occhi di Lina su un suo piatto: da allora quel viso ha generato oltre 500 variazioni sul tema, e Lina è diventata Medusa e Sirena, si è ritrovata con un paio di baffi e col volto liquefatto, è diventata orologio e capitello, buco della serratura e finestra, sole e luna. Fornasetti ha fatto del suo volto un mondo, o ha fatto coincidere il mondo con il volto di Lina. Che è poi quello che capita in ogni love story, quando l’innamorato non vede altro mondo all’infuori del proprio oggetto d’amore.