Incontro John Robinson per la prima volta in un bar di Campo Santo Stefano, a Venezia. È la vigilia della sua mostra e si snocciolano discorsi sulla mostra imminente, sugli ultimi assetti dell’allestimento. Ma lui si ritrae da quel flusso ordinario di parole e scivola silenziosamente fuori dal tempo lineare dell’attesa, e si addentra, con gesto inatteso e quasi sacrale, nel territorio della confessione.

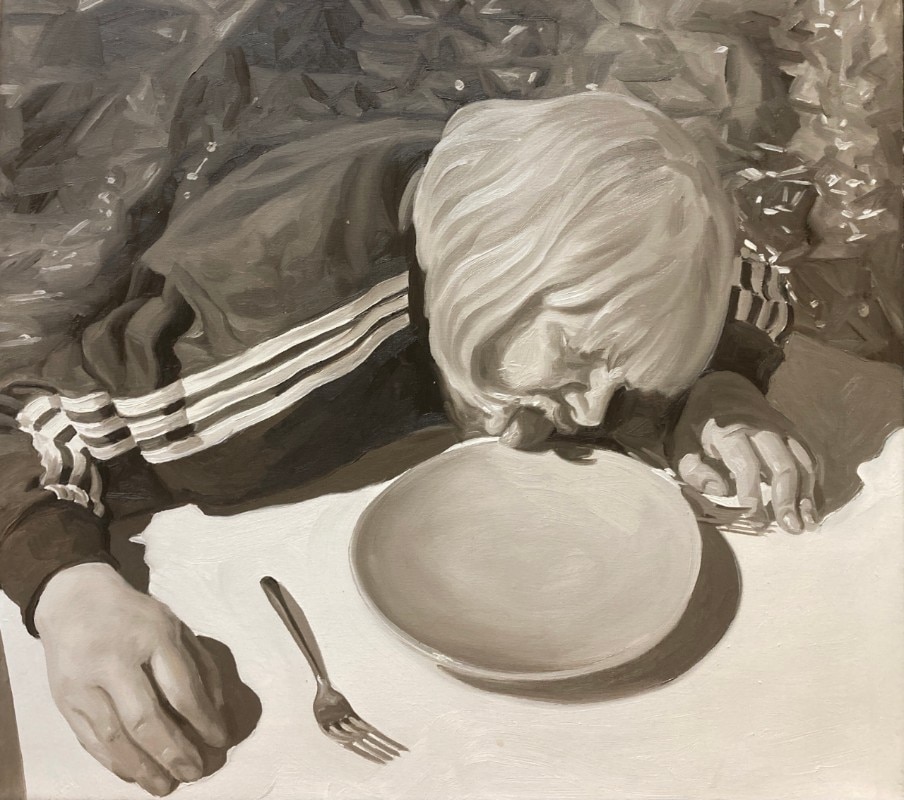

Inizia a raccontarmi la sua storia: dice di essere cresciuto all’interno di una setta cristiana, un movimento radicale nato nel XIX secolo in Inghilterra. Ne è uscito a diciassette anni. Me lo racconta con una calma sorprendente, quasi impassibile. Non c’è pathos, né enfasi: solo una lucidità che sconcerta. Parla come se i fatti non lo riguardassero, come se appartenessero a un’altra biografia. Non è un caso che ognuna delle sue opere pittoriche sia una descrizione letterale di un fatto realmente avvenuto, messo in scena appositamente da una performance collettiva. Ogni suo dipinto, infatti, nasce da una performance: un rito collettivo in cui l’artista rievoca episodi reali, che vengono messi in scena e documentati. La pittura arriva dopo, come sintesi, come eco materiale, come “resa dei conti".

Nei giorni successivi, alla galleria 10 & Zero Uno, è finalmente all’opera. Lo spazio è piccolo, e al suo interno viene ricostruito The Shed: un capanno in legno, trasportato dal suo giardino di Worcester alla sala espositiva. Lì dentro, Robinson compie una lettura dei tarocchi, usando un mazzo da lui illustrato, popolato da figure oniriche e deformate, corpi ambigui, simboli che sembrano provenire da un sogno archetipico.

Robinson è un uomo adulto dalla corporatura massiccia, eppure adesso sembra un bambino. Dentro quello spazio di due metri quadri – che sembra più uno scudo che un capanno – l’artista si espone, ma senza cercare il protagonismo. È un bambino che cerca di fare i conti con la sua storia, riflessa in quella degli altri che, seduti davanti a lui, si fanno leggere le carte. Ad essere protagonista è la memoria – quella del trauma, che unisce passato e presente in un solo interminabile istante – ma anche l'azione della pittura come atto espiatorio, di catarsi. E ancora il concetto del limite, temporale e fisico, tracciato dai confini architettonici del "capanno" ma indicato anche simbolicamente dalla soglia di sopportazione dell’artista e dell’uomo.

C’è un confine da sondare: quello tra ciò che è sopportabile e ciò che non lo è più. Quando si smette di credere? Quando si abbandona un’identità? E cosa resta, dopo? John esplora anche il nodo tra vulnerabilità e potere, tra fede e manipolazione. Stavolta è lui a indossare i panni di chi legge il futuro, di chi predica, in un ribaltamento ironico e struggente del ruolo.

Mi aveva detto, con un tono grave ma lucido, che la performance del giorno dopo sarebbe stata “qualcosa di terribile a cui assistere”. Mi guarda negli occhi e dice: “non so neanche perché lo sto facendo”. Ma non come chi è incerto o svogliato. Lo dice come chi è spinto da un impulso primitivo, incontenibile, che scavalca il razionale. In quella frase c’è una disperazione sottile, ma anche qualcosa di profondamente vitale. È la stessa energia che rende possibile l’arte.

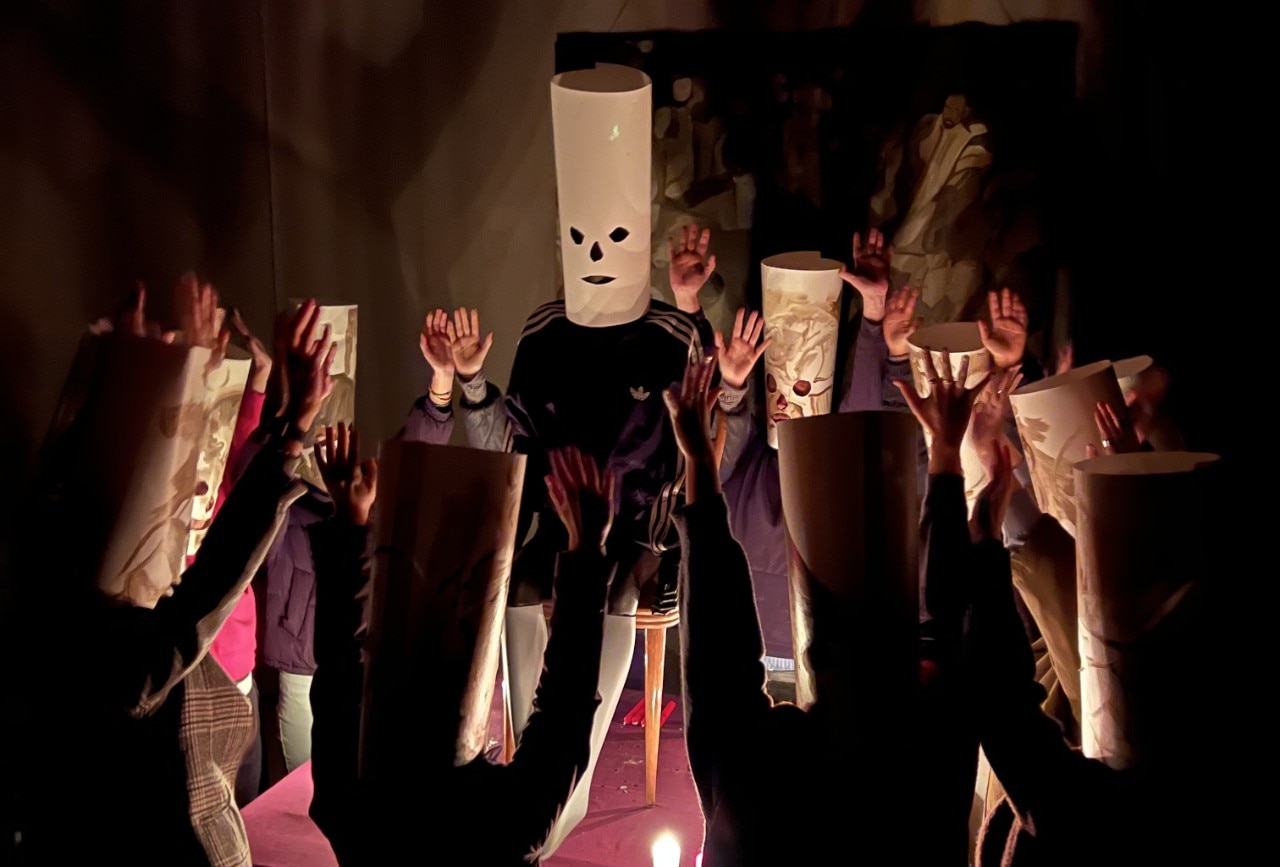

La seconda performance è una rievocazione, disturbante e viscerale, di una sua festa di compleanno d’infanzia. Una festa ricostruita in modo crudo, quasi violento. Nel capanno, attorno a lui, i partecipanti indossano maschere con il suo volto. John festeggia da solo, circondato da sé stesso moltiplicato, mastica la carta dei regali, affonda il viso nel cibo. L’umiliazione è il centro. Ma non è solo quella dell’artista e del suo “bambino interiore”: è anche quella dello spettatore.

Essere parte di un’opera di Robinson, infatti, significa entrare in una zona d’instabilità. I suoi lavori toccano la paura di essere esposti, il peso della memoria, il corpo come luogo della vergogna ma anche della resistenza. La pittura, alla fine, è un modo per trattenere ciò che accade – non tanto per fissarlo, quanto per impedirgli di svanire del tutto. The Shed resta visitabile fino al 19 luglio.