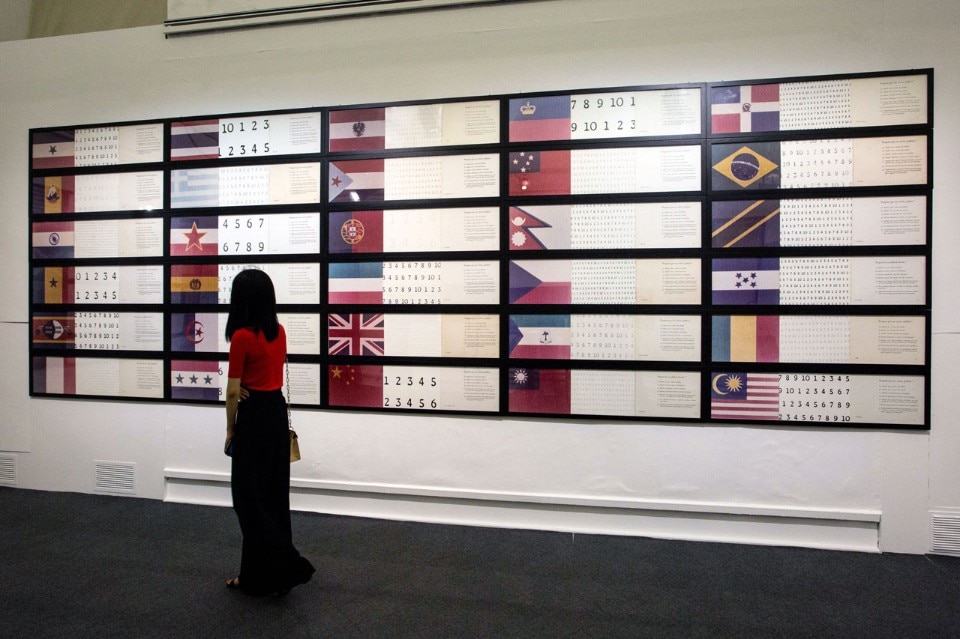

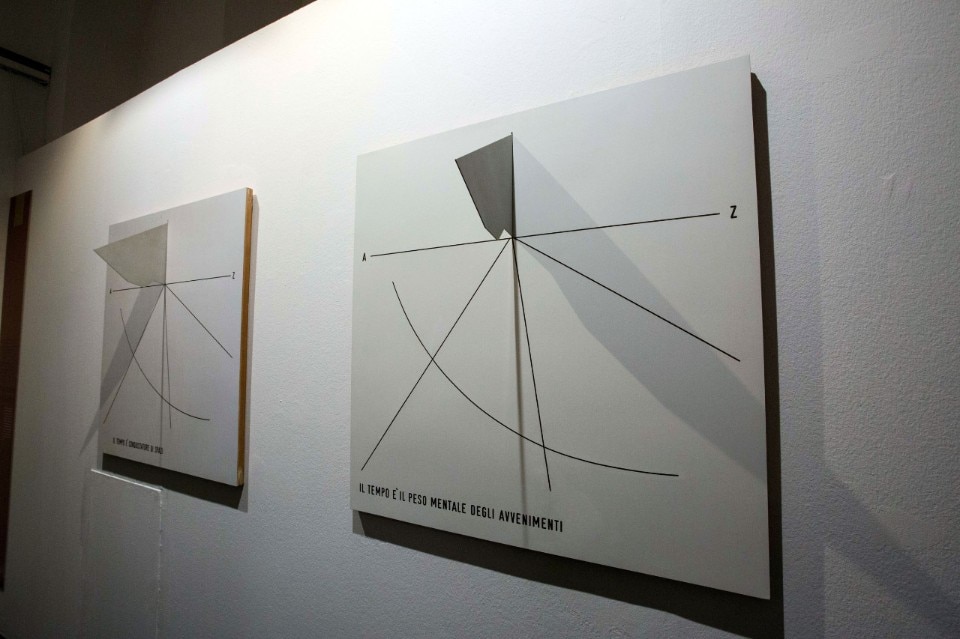

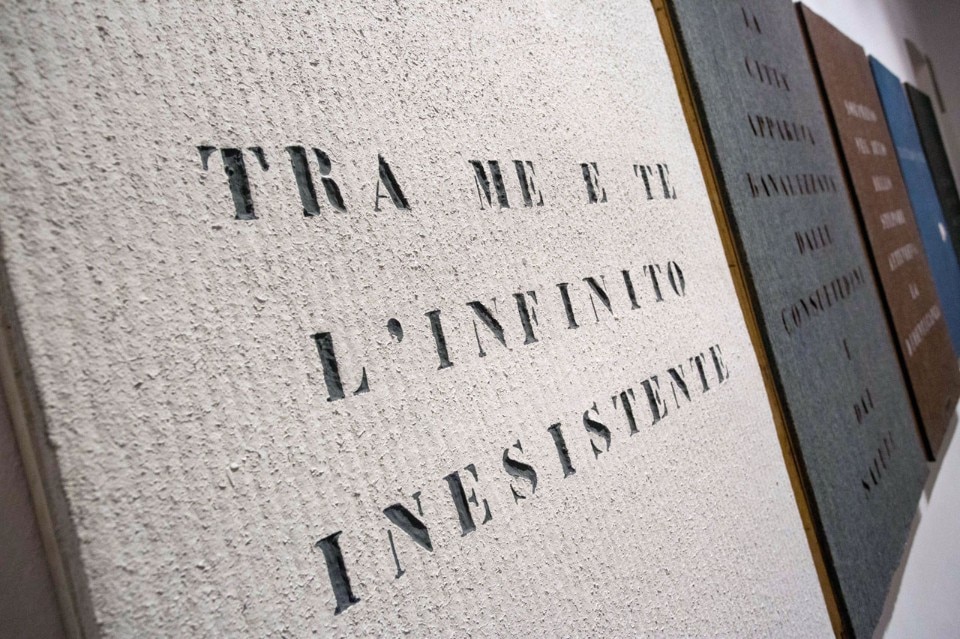

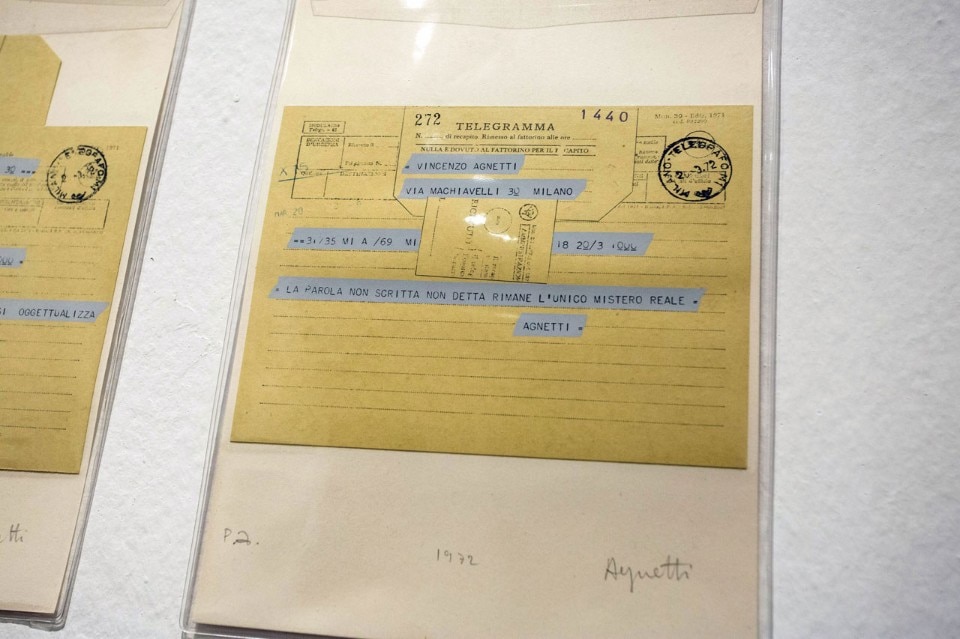

La mostra ha in sé qualcosa di cronometrico – nel senso di esatto, puntualissimo; pure, di agonistico, precipitato (l’immagine della locandina, una foto della serie La lettera perduta del 1979, mostra l’artista che inciampa e si rovescia a terra, buttando all’aria molte missive). La mostra, dicevamo, s’intitola “A cent’anni da adesso”, perché era una frase che ripeteva spesso, ricorda la figlia Germana, presidente dell’Archivio Vincenzo Agnetti che ha curato questa antologica assieme a Marco Meneguzzo, a far notare come il tempo – ciclico, dilatato, usurato – sia stato il cardine attorno a cui ha errato tutta la produzione dell’artista. Prova ne sono qui, per esempio, ma gli esempi sono tanti, troppi, le mute meridiane Tempus Mentis (1970-71), che s’incontrano subito all’ingresso, le cui ombre lunghe fanno risuonare non ore ma pensieri, carezzando, nel loro lento ruotare, frasi che hanno come oggetto il tempo stesso. Accanto, è esposta un’opera che schiaccia su se stesso il volto di una donna come una lattina pestata da un’automobile (L’età media di A, 1973). Ci sono poi i famosi “Telegrammi”, Quattordici proposizioni sul linguaggio portatile, sempre del ’73, di cui Agnetti è emittente e ricevente, che si direbbero pure menati in giro dall’ombra flemmatica di un grande gnomone, e le quattro grandi, buie vetrate delle Stagioni, esposte nel 1980 al PAC di Milano nell’ultima mostra dell’artista. In Agnetti il tempo è cosa superata: Obsoleto è il, diciamo così, romanzo-manifesto che pubblica con Scheiwiller nel 1963, in mille copie, con copertina di Enrico Castellani. Pure, in Agnetti il tempo è cosa, ancora, al di là da venire, come dichiara in una sua massima celebre, oggi in bella vista nello studio di via Machiavelli 30, a Milano, vergata su foglio nero con gesso bianco e datata 1975, che dice: “L’artista coglie solo frutti acerbi”.

fino al 24 settembre 2017

Agnetti. A cent’anni da adesso

Palazzo Reale di Milano

Curatore: Marco Meneguzzo