David Lynch è stato un artista audiovisivo. Pensava i film creando immagini e ambienti e forgiando dei suoni artigianali. Questo veniva anche prima delle sceneggiature (che comunque scriveva ma ispirato da “idee” che hanno più in comune con le visioni che con le invenzioni). Non era così per tutti i suoi film ovviamente. Alcuni sono stati fatti su commissione e sono lineari (The Elephant Man), altri invece erano lineari per suo desiderio (Una storia vera), ma nella maggior parte dei casi i suoi film contenevano creazioni di videoarte sperimentale inserite nel flusso di una storia o di un abbozzo di storia, messe insieme per stimolare l’intuito. Una narrazione c’è sempre nei suoi film, solo che non necessariamente procede attraverso i convenzionali rapporti di causa ed effetto e più spesso mira a far fare allo spettatore un percorso più di astrazione che di logica.

Più in generale è corretto dire che la maggior parte dei film di David Lynch funzionino nella medesima maniera in cui funziona la videoarte, seguendo i medesimi principi: la parte da comprendere razionalmente è minoritaria rispetto a quella da interpretare soggettivamente. Ciò che pochissimi altri hanno saputo fare, e comunque nessuno come lui, è stato di avvicinarsi così tanto all’inconscio collettivo da poter generare immagini al tempo stesso enigmatiche e capaci di colpire tantissime persone. Il fatto di essere un artista ermetico non lo ha allontanato da un pubblico sufficientemente vasto da consentirgli di fare molti film a Hollywood, dove l’incasso è l’unica condizione per continuare a essere un regista. Il mistero eccitante che sapeva infondere alle sue creazioni invece di respingere faceva venire voglia a molti di esplorarle, entrarci in contatto, negoziare un significato.

Il risultato di questa impostazione è che molto più famose delle trame o dei personaggi o delle storie dei suoi film, che in pochissimi ricordano, sono le immagini che ha creato, che invece in molti ricordano e sono difficili da dimenticare. A partire da Dennis Hopper, criminale inquietante che guarda con aria folle Kyle MacLachlan in Velluto blu, e con una mascherina trasparente inspira elio (producendo uno dei più classici rumori bianchi di origine meccanica che si possa trovare in un film di Lynch), per continuare con una delle immagini più imitate in assoluto, quella di una strada vista dal cofano di un’auto in corsa, in piena notte, illuminata solo parzialmente dai fari, di Strade perdute il bambino mostruoso che piange del finale di Eraserhead, o le due donne che guardano uno spettacolo inquietante di Mulholland Drive o ancora la famiglia di conigli di Inland empire fino a una delle ultimissime: un’esplosione atomica al rallentatore verso la quale avvicinarsi piano, usata come origine del male più puro.

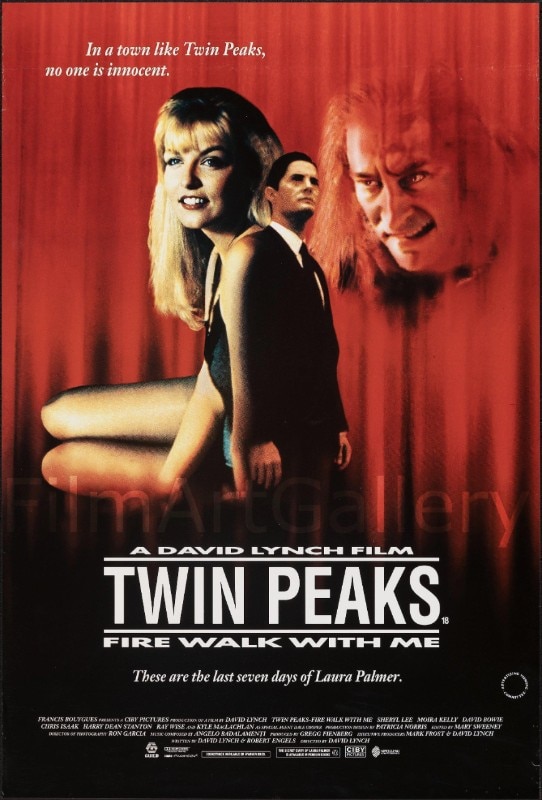

Tuttavia l’impresa visivamente più clamorosa, anche se la meno “bella” esteticamente, è la trasformazione di un pezzo di America tradizionale nella zona di confine tra il nostro mondo e quello trascendentale, compiuto attraverso la dissacrazione del suo stile d’arredo. In Twin Peaks David Lynch ha manipolato l’immaginario classico americano del novecento, quello della provincia, delle auto decappottabili con dentro i ragazzi con i capelli pieni di gelatina e le ragazze bionde con gonna lunga, delle villette a schiera, gli interni per bene e borghesi, dei diner con le cameriere in divisa, i taglialegna della segheria, gli sceriffi e tutta l’estetica architettonica dei paesi di montagna del nord degli Stati Uniti, unendolo con un altro luogo partorito interamente dalla sua mente e identificato da uno stile d‘arredo completamente diverso: la Loggia nera.

In Twin Peaks la Loggia nera è una stanza o una serie di stanze delimitate da tende rosse con un pavimento bianco e nero a zig zag e pochi elementi di arredo come alcune poltrone nere, delle piantane, un tavolino con un abat-jour, e occasionalmente delle statue classiche. Se il paesino di Twin Peaks è il massimo del tradizionale, l’America profonda; la Loggia nera è il massimo del metafisico un luogo tra la vita e la morte che non segue i rapporti di causa ed effetto del nostro mondo e che, nella filosofia della serie che è anche quella di Lynch, è il luogo in cui è più facile avere delle risposte o almeno degli indizi che portano a una consapevolezza maggiore.

Tutto Twin Peaks è il racconto dell’incontro di quella dimensione con il nostro mondo attraverso l’arredamento. La violenza della serie infatti ha sempre una ricaduta sui simboli del design di massa statunitense, sulle auto, sui teatrini o sugli oggetti di consumo. Nell’immagine più ricordata, inquietante e suggestiva, BOB, un’entità che si ciba di dolore e sofferenza incarnata da un uomo con lunghi capelli grigi, attraversa un classico salotto da villino familiare borghese, calpestando tutto, passando sopra i divani e sui tavolini per venire verso lo spettatore. Come se quella cosa malvagia per entrare dentro le persone e contaminarle dovesse prima violentare i posti in cui vivono e gli arredi che li rappresentano. Le borghesi famigliole di Twin Peaks sono come quelle dell’inizio di Velluto blu, rispondono a un immaginario da propaganda statunitense, apparentemente immacolate, gentili e piene di formalità, ma dietro quella patina molto presentabile nascondono il marcio e i segreti che le distruggono dentro (in Velluto blu invece l’inizio borghese si conclude con la morte). Insomma nascondono BOB che si muove nel salotto o che, in un’altra immagine incredibile, si nasconde senza realmente nascondersi dietro il letto di Laura Palmer.

Come i surrealisti anche Lynch è stato sempre innamorato di quel punto di confine tra il reale l’onirico, tra ciò che possiamo dire che esiste ed è concreto e ciò che invece sta al di là della fisica. Solo che per Lynch è sempre una questione di interni. Più importante di tutto è il sonoro, i rumori continui o le colonne sonore fatte di un tappeto elettronico, ma subito dopo li sonoro vengono gli spazi, quelli densi di casa Palmer, con tantissimi elementi, quadri e carta da parati che saturano la visione, contrapposti a quelli grandi e vuoti della Loggia nera, in cui tutto è spazioso. Vuoti contro pieni, tradizionale contro moderno, rassicurante contro sperimentale, armonioso (in apparenza) contro storto e al contrario (all’apparenza). Bianco contro nero. È quasi sempre molto basilare la contrapposizione dei suoi film, quello che non è per niente basilare è come questi elementi sono resi attraverso gli oggetti, gli stili, le mode e gli arredi che sono intorno a noi.

Lynch era molto legato agli anni ‘50 alla loro estetica e a quello che quell’estetica suggeriva o voleva promuovere. Si trovano musiche anni ‘50, costumi, tagli di capelli o oggetti anni ‘50 in quasi ogni suo film. E Twin Peaks è uno degli esempi più chiari di come usasse quei riferimenti e in particolare l’arredo di interni non per spiegare ma per suggerire qualcosa sulla realtà che viviamo. Tutta la serie può essere letta come lo scontro di diverse idee di arredo. Da una parte c’è quello rassicurante, fatto di divani e cuscini colorati, che viene contaminato dal male (lo stesso che ha ucciso Laura Palmer) che poi è anche quello dei mostri che si rivelano specchiandosi in un tranquillo salotto. Dall’altra ci sono i viaggi di Dale Cooper nella Loggia nera, un luogo mistico in una maniera che non esisteva prima di David Lynch e che non ha niente a che vedere con la tradizione della mistica ma tutto a che vedere con il più sofisticato arredo moderno. Come negli stessi anni raccontava Tim Burton: i tranquilli salotti rosa borghesi e per bene sono il luogo in cui vive il male, anche poco nascosto, mentre nell’inquietante Loggia nera in cui si parla al contrario e poco si capisce di quel che accade, è possibile incontrare Laura Palmer, scoprire qualcosa e confrontarsi con il proprio doppio.