di Silvana Annicchiarico

C’era una volta un mondo, tra fine XIX e metà XX secolo, in cui l’ingegno superava di gran lunga il buonsenso. Dove la tecnologia serviva per addomesticare i corpi, contenere i desideri, irrigidire la postura e omologare la bellezza su standard millimetrici prestabiliti. Un mondo che progettava, con la stessa serietà con cui oggi si programma un razzo, dispositivi per far fumare sigarette in serie, trasmettere la radio dal reggiseno o impedire l’autoerotismo con spuntoni metallici.

Rivisti oggi, l’uno accanto all’altro, questi strani e bizzarri oggetti storicamente documentati e brevettati delineano una sorta di grottesco bestiario oggettuale: un atlante dell’assurdo in cui prende forma l’ottimismo oltranzistico della modernità. Progettati per curare, facilitare, migliorare l’esistenza, finiscono per mostrare – in controluce – la parte più fragile, comica e a tratti inquietante dell’ideologia del progresso.

Ne abbiamo scelti cinque, a modo loro emblematici: un vibratore medico, un cappello-radio, una gabbia per bambini, una maschera termica per il viso e una bicicletta anfibia. Ciascuno di loro racconta un mondo che credeva nella tecnica come salvezza, nel design come ordine e nel corpo come macchina da educare. Non sono reliquie del ridicolo, ma specchi lucidissimi di una certa fiducia cieca nella funzionalità.

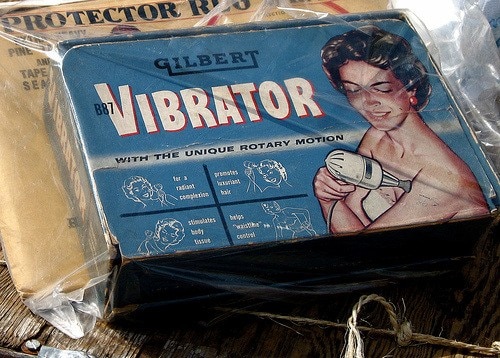

1. Vibratore elettromeccanico vittoriano o l’isteria trattata a colpi di pistone (1880–1920)

Nel cuore dell’Inghilterra vittoriana – tra grembiuli di pizzo, tappeti pesanti e nevrosi represse – nasce uno degli oggetti più controversi (e fraintesi) della storia medico-tecnologica: il vibratore elettromeccanico. Uno strumento progettato con l’austera serietà di un trapano da banco, ma destinato a un uso che oggi definiremmo tutt’altro che neutro: curare l’isteria femminile.

Secondo la teoria dominante del XIX secolo, l’isteria non era una condizione psichiatrica ma un’“accumulazione di fluidi” – spesso trattata con massaggi pelvici da parte dei medici. Con l’invenzione del motore elettrico, però, il trattamento si automatizza: nasce così una generazione di dispositivi oscillanti, rumorosi, perfettamente catalogati come attrezzature mediche.

Fu davvero usato per curare l’isteria femminile? Sì e no. Certo è che il suo inventore, il medico britannico Joseph Mortimer Granville, lo presenta come dispositivo per alleviare dolori muscolari e trattare – con un’ingenuità che oggi ci sembra comica – perfino la sordità. La diagnosi di “isteria” (contenitore vago e misogino di qualsiasi disagio femminile) rientra tra le possibili destinazioni d’uso.

Negli Stati Uniti, il vibratore elettrico diventa il quinto elettrodomestico per uso domestico a essere venduto, subito dopo il ferro da stiro e prima dell’aspirapolvere (Rachel Maines, 1999). Le pubblicità lo propongono come strumento di “ringiovanimento” o “stimolazione muscolare”, senza mai nominare l’orgasmo.

Il design è quello di un oggetto tecnico: corpo cilindrico, impugnatura a pistola, accessori intercambiabili. Alcuni sembrano phon da guerra. Il suono è assordante. L’effetto, evidentemente, efficace. Ritirato dal mercato negli anni ’20 per l’imbarazzo crescente, è oggi esposto nei musei della medicina come prova della medicalizzazione del desiderio femminile. Non uno scherzo, ma una prova di quanto il corpo della donna fosse considerato un enigma da “correggere”.

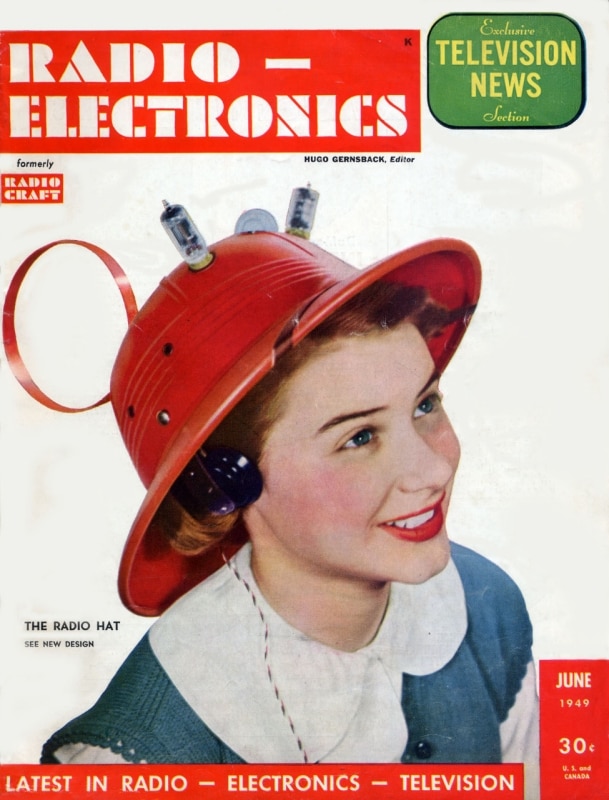

2. Radio Hat: quando la tecnologia ti entra in testa – USA, 1949

Nel 1949 nasce il primo esperimento di wearable tech: il Radio Hat, un cappello con radio incorporata, progettato per ascoltare la musica ovunque. Un’invenzione tanto futuribile quanto ingombrante, promossa con entusiasmo su riviste come Life e Popular Science. Il Man-from-Mars Radio Hat nasce dall’intuizione geniale e assurda di Victor Hoeflich: incorporare una radio a valvole in un cappello colorato. Ne risulta un copricapo futuristico, disponibile in otto tinte accese (tra cui chartreuse, fenicottero e rosso rossetto), capace di ricevere segnali AM entro un raggio di 32 km. Il cappello è una calotta rigida con antenne telescopiche, manopola per la sintonizzazione e pacco batterie nascosto dietro la nuca: un oggetto a metà tra fantascienza pop e surrealismo da gadget.

Il successo iniziale fu esplosivo: foto di adolescenti con il cappello radiofonico invasero giornali, riviste scientifiche e femminili (Popular Mechanics, Life, Newsweek). La copertina più celebre? Hope Lange, allora quindicenne, con un cappello rosso brillante. Una reginetta dell’etere postbellico. La radio era visibile e dichiarata: l’antenna a loop svettava come un’antenna parabolica ante-litteram, le valvole termoioniche brillavano in piena luce. Non era un oggetto da nascondere, ma da esibire. La produzione cessò però dopo pochi mesi: funzionava male, riceveva solo una stazione, era pesante e ridicolo da indossare.

Radio Hat ci appare oggi quasi una reliquia del sogno modernista: prima degli AirPods, prima dell’Alexa da polso, c’era lui – il cappello parlante. Ma il sogno della portabilità della musica e della libertà di ascolto in movimento si sarebbe realizzato di lì a poco con le prime radioline a transistor, diffuse già a partire dalla seconda metà degli anni ’50.

Questi oggetti ci parlano di paura del corpo, di ossessione per il controllo, di feticismo per il progresso. Ma anche della meravigliosa stupidità con cui l’umanità, di tanto in tanto, cerca di cambiare il mondo.

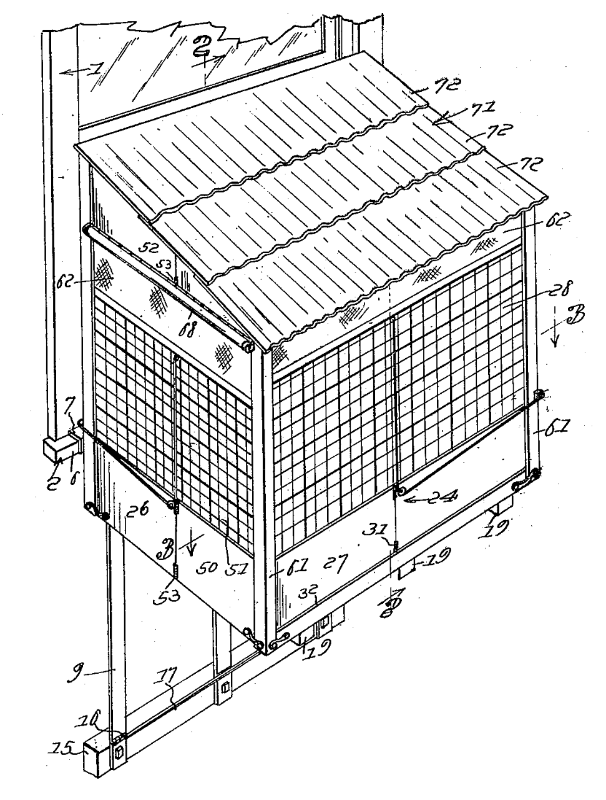

3. Gabbia per bambini da finestra: aria buona e un filo di vertigine – Londra, 1922–1950

Non un’opera di Calder, non un’installazione dadaista, ma un dispositivo educativo e sanitario: la “baby cage”, letteralmente una gabbia per bambini. Sospesa fuori dalla finestra, come una cassetta per i gerani, ma al posto dei fiori… un neonato. L’idea nacque agli inizi del Novecento, in risposta a due ossessioni tipiche del tempo: la paura della tubercolosi e il culto dell’aria fresca. I bambini delle città, chiusi negli appartamenti dei quartieri operai, dovevano poter respirare aria pulita e assorbire i raggi del sole anche in assenza di balconi o giardini. Da qui l’invenzione della “gabbia sanitaria”: una struttura in rete metallica ancorata al davanzale, che permetteva al bambino di prendere il sole, respirare, dormire – sospeso nel vuoto urbano.

"Baby cages" were window-mounted playpens that were once used for apartments to ensure babies get fresh air, 1937

byu/Sleeeepy_Hollow inOldSchoolRidiculous

Fu Eleanor Roosevelt, ancora giovane madre e ignara first lady, a rendere celebre (e scandalosa) questa pratica, installando una gabbia per la figlia Anna nella finestra della sua casa newyorkese. I vicini, inorriditi, minacciarono di denunciarla per crudeltà. Lei, anni dopo, si dichiarò sorpresa: pensava di essere una madre moderna.

Il dispositivo venne perfezionato e brevettato da Emma Read nel 1922, diventando negli anni ’30 un oggetto domestico diffuso nelle periferie londinesi. Il Chelsea Baby Club ne regalava un esemplare a ogni famiglia priva di giardino. Il Royal Institute of British Architects arrivò a considerare il “balcon pour bébé” un requisito essenziale per ogni casa della media borghesia. Poi arrivarono le bombe, la guerra, e infine il traffico automobilistico, che decretarono la fine (per fortuna) di questa curiosa ma pericolosa soluzione.

L’idea di sospendere un neonato nel vuoto urbano, appeso a una struttura in rete sopra la strada, suscita oggi un’ansia istintiva e immediata. La baby cage rappresenta un caso emblematico di progettazione benintenzionata ma inquietante: igiene e salubrità a scapito della sicurezza, con una fiducia eccessiva nella stabilità delle strutture e della quiete cittadina. Sarebbe impensabile oggi non solo per ragioni di rischio fisico, ma anche per un cambio radicale nel modo di intendere l’infanzia, la cura, lo spazio domestico. Se ieri era l’aria a essere vista come salvezza, oggi è la protezione a prevalere. Anche troppo.

4. Maschera elettrica riscaldante da bellezza: un viso nuovo, una scottatura in più – Anni ’30

Negli anni Trenta, il culto della bellezza incontra la tecnologia elettrica. Nelle sale estetiche e nei salotti borghesi compare la maschera riscaldante da bellezza: un guscio facciale rigido, con serpentine elettriche e fili a vista, progettato per migliorare la circolazione del viso e ridurre le rughe… cuocendo la pelle.

Il dispositivo prometteva un lifting senza chirurgia, ma il rischio era reale: ustioni, mal di testa, occhi secchi. Alcuni modelli erano venduti per uso domestico, accompagnati da manuali che sembrano oggi bollettini di guerra.

Non era solo bellezza, era controllo. Il volto veniva trattato come una superficie da rieducare con la corrente e da disciplinare attraverso la termoterapia.

5. Cyclomer, la bicicletta anfibia: pedalare sull’acqua come se fosse asfalto – Francia, 1932

Nel 1932 l’inventore Charles Mochet presenta la Cyclomer, una bicicletta anfibia con galleggianti laterali, pensata per attraversare laghi e fiumi senza smettere di pedalare. Lanciata in Francia come simbolo dell’utopia funzionalista, la Cyclomer voleva unire bicicletta e battello in un unico oggetto.

Il design era visionario: tre ruote con dischi gonfiabili, assetto stabile (in teoria), e corpo rigido. Le riviste ne celebravano l’audacia. Ma l’uso reale era disastroso: faticosa, instabile, lenta, bastava un’onda per farla affondare. Rimasta a livello prototipale, è oggi uno dei simboli della fede cieca nel design risolutivo, e della straordinaria capacità del modernismo di progettare anche l’impossibile. Pedalare sull’acqua? Sì, ma solo per pochi metri.

C’è sempre una logica dentro l’assurdo, e spesso è più inquietante dell’assurdo stesso. Questi oggetti ci parlano di paura del corpo, di ossessione per il controllo, di feticismo per il progresso. Ma anche della meravigliosa stupidità con cui l’umanità, di tanto in tanto, cerca di cambiare il mondo. Se oggi alcune di queste invenzioni ci fanno sorridere, o rabbrividire, è solo perché sono passati abbastanza decenni da permetterci di chiamarle col loro nome: idee sbagliate, perversioni tecnologiche, deliri d’igiene morale. Ma tutte rigorosamente dotate di manuale di istruzioni per l’uso.