Richard Sapper non è un nome nuovo rispetto all’idea di innovazione radicale, di idee che cambiano le regole del gioco: in una carriera che ha toccato quasi tutte le aree del mondo del product design, basta pensare ai televisori portatili progettati con Marco Zanuso per Brionvega, o al telefono Grillo che sempre con Zanuso progetta per Siemens nel 1966, il primo telefono fisso monocorpo in plastica ad attivarsi con un’apertura a conchiglia, flip, come faranno poi 25 anni più tardi i cellulari più avanzati come lo StarTac di Motorola. Proprio in quel periodo successivo, però, Sapper è già su un altro piano, lavora ad un concept per Ibm che scardina le categorie fisse dell’hardware (monoblocco/desktop e laptop) scomponendo il Pc in tre prismi, di cui uno, particolarmente studiato, è schermo ma è anche tavoletta-supporto di lettura e grafica asportabile: la genesi di quell’entità senza precedenti tanto forti, visibile parente dei tablet (e di determinate tavolette grafiche) che sarebbero però arrivati oltre un decennio dopo, si immerge in un dialogo tra Sapper e Domus dove emergono Gio Ponti, i leggii antichi, gli aerei Stealth. Viene pubbilcato nel febbraio del 1994, sul numero 757.

Il leapfrog computer di Richard Sapper

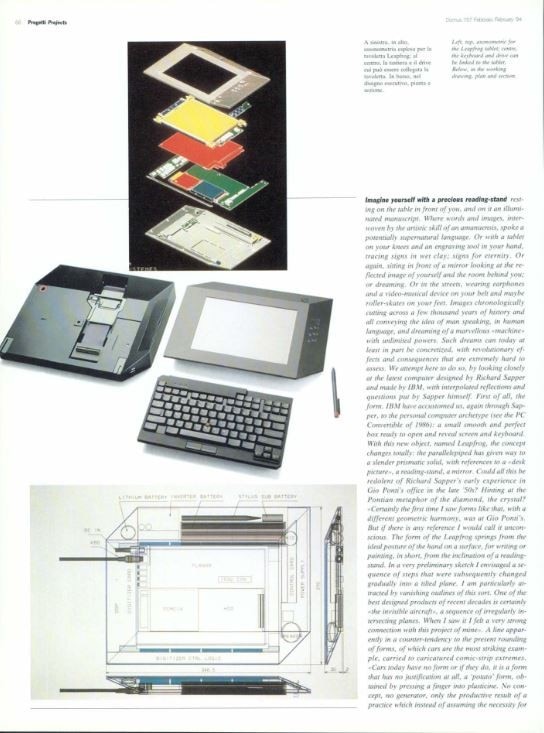

Appoggiare sul tavolo di fronte a sé un prezioso leggio e su di esso un codice miniato ove parole ed immagini, inscindibilmente integrate nell’artisticità del lavoro amanuense, parlavano un linguaggio potenzialmente sovrannaturale. Ovvero, con una tavoletta posata sulle ginocchia e uno stilo nella mano tracciare segni nel fango ancora fresco, segni per l’eternità.

O ancora, sedersi di fronte ad un piccolo specchio e guardare riflesse le proprie sembianze così come la stanza alle proprie spalle, e di nuovo sognare. O ancora girare per strada con sotto braccio e in cuffia un arnese video-musicale e ai piedi, forse, i pattini a rotelle. Immagini diverse, cronologicamente secanti alcuni millenni di Storia. Immagini tutte convogliami l’idea dell’uomo che parla, con linguaggio umano, ad una “macchina” meravigliosa, dai poteri illimitati.

Un sogno oggi almeno parzialmente concretizzabile, un sogno che trascina con sé una serie di portati rivoluzionari di cui è estremamente complesso valutare le conseguenze. Ci proveremo analizzando l’ultimo computer progettato da Richard Sapper e prodotto da IBM, intercalando riflessioni a questioni poste dallo stesso Sapper. Innanzitutto la forma. La IBM ci ha abituati, sempre con Sapper, all’archetipo del personal computer (vedi nel 1986 il PC Convertibile): piccola scatola liscia e perfetta pronta ad aprirsi rive lando schermo e tastiera.

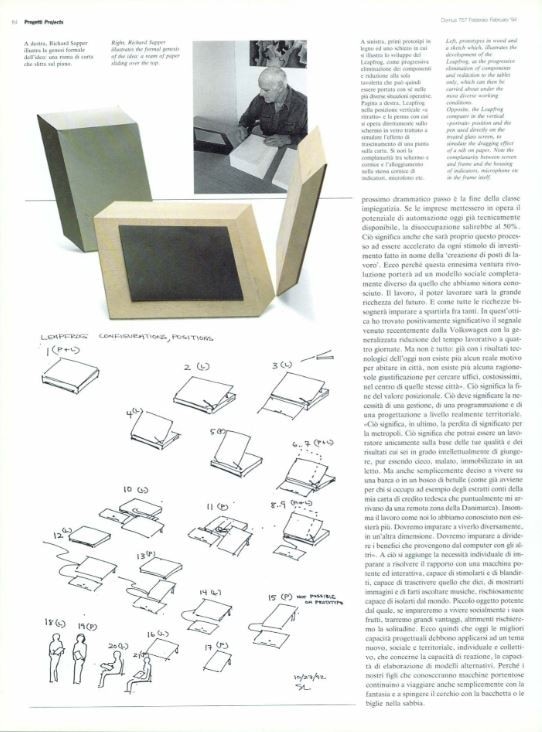

Con questo nuovo oggetto, chiamato Leapfrog, il concetto cambia totalmente: si rinuncia alla forma parallelepipeda in favore di un esile solido prismatico, si fa riferimento ad un “quadro da tavolo”, ad un leggio, ad uno specchio. Esiste in tutto ciò un ricordo della prima esperienza di Richard Sapper nello studio di Gio Ponti alla fine degli anni ’50? Un accenno alla metafora pontiana del diamante, del cristallo? “Certamente la prima volta che ho visto simili forme, dotate di una diversa armonia geometrica, è stato da Gio Ponti. Ma se un riferimento esiste lo configurerei come inconscio. La forma del Leapfrog nasce dalla ideale postura della mano su di un piano per poter scrivere o dipingere, insomma l’inclinazione del leggio. Un primissimo schizzo prevedeva una sequenza di scalini che ho poi progressivamente rettificato in piano inclinato. Sono particolarmente attratto dalle sagome sfuggenti. Uno degli oggetti più affascinanti che ho visto negli ultimi anni è sicuramente stato ‘l’aereo invisibile’, F117, sequenza di piani intersecantisi irregolarmente. Una linea apparentemente in controtendenza rispetto all’attuale arrotondamento delle forme, di cui il mondo dell’automobile è esempio lampante, con caricaturali punte fumettistiche.

“La maggior parte delle automobili oggi non ha una forma o meglio ha una forma che non trova nessuna giustificazione, una forma ‘a patata’, ottenuta pigiando un dito nella plastilina. Nessun concetto, nessuna generatrice, solo il risultato produttivo di una prassi che invece di presupporre la necessità di una ricerca avanzata, condotta su concetti formali, postula come metodo di progetto l’indagine di mercato. Chiedere alla gente come vorrebbe l’automobile. Ma questo è esattamente come se il medico chiedesse al paziente in che maniera vuole essere curato. Bisogna assumersi i propri rischi. Io credo nel mestiere. Questa forma ad esempio ha avuto un eccezionale successo presso il pubblico a differenza di quello che tutte le indagini condotte avevano previsto. Ma in realtà è persino difficile ottenere feedback, informazioni ritorno, perché a volte le situazioni si ribaltano inspiegabilmente. Per portare un esempio pratico il contaminuti che avevo progettato molti anni fa per la Terraillon ebbe un clamoroso riscontro in Francia e contemporaneamente nessun riscontro in Germania”.

Procedendo nell’analisi formale del Leapfrog viene, come abbiamo detto, spontaneo il riferimento al mondo dei cristalli, ad un mondo inorganico di forme irregolarmente perfette, mentre ai tempi del Convertibile la metafora suggerita dallo stesso Sapper era quella di un alligatore che improvvisamente comparisse aprendo la bocca dentata ed afferrando la mano. “Piuttosto che al mondo minerale il riferimento è qui ad una risma di carta che scivoli sul piano. Ma, metafore a parte, ciò che realmente mi interessa è una componente gestuale. Il gesto (aprire una porta, o ancora di più aprire una valigia) è qualcosa che mi ha sempre intrigato. La specialità di una azione che può portare ad una enorme complessità e fantasia di conseguenza”.

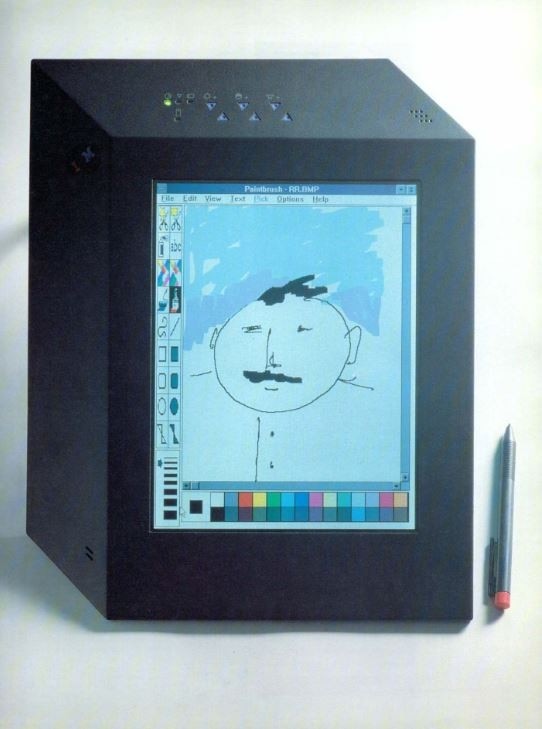

Già nel 1986 scrivevo che una delle caratteristiche fondanti, “una delle caratteristiche potrei dire intrinseca alla progettazione di Richard Sapper è l’effetto sorpresa, la scoperta della complessità dell’oggetto in una fase seconda della fruizione. Esiste infatti un primo momento in cui l’oggetto si configura nella pulizia e secchezza della sua forma unitaria. Improvvisamente però l’intervento del fruitore lo fa diventare altro, aprendone una vista interna complessa e articolata”. In questa nuova generazione di macchine tale effetto sorpresa può essere completamente ricoperto da una realtà virtuale. Giustamente, è Richard Sapper a compiere anche quest’ultimo salto. L’oggetto non è più una scatola magica (il carillon di un tempo), è una icona, finestra sull’aldilà.

Di conseguenza come un’icona, come una finestra si delinea formalmente. Ancora una volta semplicità e purezza esterne e grande fantasia e complessità “interne”, di un interno però che non è più meccanico, ma tendenzialmente metafisico. “Ho sempre de testato quel modo di progettare che propone oggetti statici, definitivi, come facciate. Mi interessa la struttura, mi interessa girare intorno, fisicamente o psicologicamente, all’oggetto. Mi interessa non la quinta teatrale, ma l’azione teatrale”. Coinvolgente definizione di relazione oggettuale, capace di allargarsi e di comprendere la realtà virtuale, di comprenderla e trasportarla in un mondo poetico eternamente umano. È questo per Sapper il senso della rivoluzione tecnologica che deve riuscire ad essere profondamente integrata e controllata dall’uomo, controlla ta appunto in una accezione di rapporto poetico. E per concludere questo abbozzo di ragionamento sulla forma come non ricordare un altro oggetto di Sapper, ai tempi ugualmente rivoluzionario, nel 1970, con Marco Zanuso, l’assoluto televisore Black.

Certamente dopo il Leapfrog e le macchine della generazione che sta arrivando il concetto stesso di interfaccia, la problematica del linguaggio uomomacchina, dovrà essere modificata. Apparentemente l’uomo non trasforma più il suo linguaggio per essere compreso dalla macchina, è la macchina ad essersi umanata. Il massimo sviluppo tecnologico porta dunque all’annullamento di una immagine tecnologica. La tecnologia più è sofisticata ed inconoscibile, più tende ad apparire naturale ed inesistente. È vicino il momento in cui le macchine spariranno dav vero, si detteranno testi o si prenderanno appunti nell’aria, si interagirà con le pareti della propria stanza. Ma non nel 1984 di Orwell, realmente tra breve. “Volendo, domani. Ma io credo che la reale innovazione non deve essere considerata relativamente al singolo, quanto piuttosto come questione allargata”. Una sorta di interfaccia sociale. “Il problema dei computer nel prossimo futuro è il loro ruolo sociale. Ruolo che rischia di essere di forte disuguaglianza. È ormai chiaro che non si tratta delle ipotesi futuribili sulla casa telematica, si tratta di una rivoluzione nel mondo del lavoro. Si tratta di capire come e quando queste enormi nuove potenzialità interesseranno le grandi masse.

“Se con la rivoluzione industriale era sparita la figura del lavoratore agricolo, con l’era elettronica quella dell’operaio, il prossimo drammatico passo è la fine della classe impiegatizia. Se le imprese mettessero in opera il potenziale di automazione oggi già tecnicamente disponibile, la disoccupazione salirebbe al 50%. Ciò significa anche che sarà proprio questo processo ad essere accelerato da ogni stimolo di investimento fatto in nome della ‘creazione di posti di lavoro’. Ecco perché questa ennesima ventura rivoluzione porterà ad un modello sociale completamente diverso da quello che abbiamo sinora conosciuto. Il lavoro, il poter lavorare sarà la grande ricchezza del futuro. E come tutte le ricchezze bisognerà imparare a spartirla fra tanti. In quest’ottica ho trovato positivamente significativo il segnale venuto recentemente dalla Volkswagen con la generalizzata riduzione del tempo lavorativo a quattro giornate. Ma non è tutto: già con i risultati tecnologici dell’oggi non esiste più alcun reale motivo per abitare in città, non esiste più alcuna ragionevole giustificazione per cercare uffici, costosissimi, nel centro di quelle stesse città”.

Ciò significa la fine del valore posizionale. Ciò deve significare la necessità di una gestione, di una programmazione e di una progettazione a livello realmente territoriale. “Ciò significa, in ultimo, la perdita di significato per la metropoli. Ciò significa che potrai essere un lavoratore unicamente sulla base delle tue qualità e dei risultati cui sei in grado intellettualmente di giungere, pur essendo cieco, malato, immobilizzato in un letto. Ma anche semplicemente deciso a vivere su una barca o in un bosco di betulle (come già avviene per chi si occupa ad esempio degli estratti conti della mia carta di credito tedesca che puntualmente mi arrivano da una remota zona della Danimarca). Insomma il lavoro come noi lo abbiamo conosciuto non esisterà più. Dovremo imparare a viverlo diversamente, in un’altra dimensione. Dovremo imparare a dividere i benefici che provengono dal computer con gli altri”.

A ciò si aggiunge la necessità individuale di imparare a risolvere il rapporto con una macchina potente ed interattiva, capace di stimolarti e di blandirti, capace di trascrivere quello che dici, di mostrarti immagini e di farti ascoltare musiche, rischiosamente capace di isolarti dal mondo. Piccolo oggetto potente dal quale, se impareremo a vivere socialmente i suoi frutti, trarremo grandi vantaggi, altrimenti rischieremo la solitudine. Ecco quindi che oggi le migliori capacità progettuali debbono applicarsi ad un tema nuovo, sociale e territoriale, individuale e collettivo, che concerne la capacità di reazione, la capacità di elaborazione di modelli alternativi. Perché i nostri figli che conosceranno macchine portentose continuino a viaggiare anche semplicemente con la fantasia e a spingere il cerchio con la bacchetta o le biglie nella sabbia.