Tre esperienze tra Superstizione e Protezione

A New York, mese di ottobre, nell’anno del pensiero magico – il 2005, dal titolo del bellissimo memoir di Joan Didion che racconta della morte del marito e della caduta in coma della figlia – la Sicurezza è un elastico sospeso un piano sotto l’asfalto e un piano sotto i tetti. Sotto l’asfalto: l’usuale doppio passo dell’Informazione: presunti attacchi alla metropolitana, il Post che esce con la bufala che l’élite economica e politica “era stata avvertita” di non usare nessuna delle linee mirabilmente sintetizzate dalla grafica di Massimo Vignelli: la pioggia battente e sottile: la paranoia più sottile e più battente della pioggia, che s’infila ovunque: lo stato paranoico è una sequenza di versi che fanno rima con qualsiasi cosa. Dall’altra parte, sopra i tetti, il ritorno del MoMA al design dopo le grandi manovre degli ultimi anni, con una mostra intitolata “Safe”, curata da Paola Antonelli – un notevole accumulo di oggetti destinati a proteggere, difendere, salvare, isolare, nascondere, mettere al sicuro. Un allestimento pasticcione che stimola più idee di quante ne produca. E quando si decide di affrontare un’idea sotto forma di dispositivo, l’unica strada è farsi stimolare: chiamare amici: scrivere a persone illuminanti: ricordarsi che “sano e salvo” in inglese si dice “safe and sound” – forse perché le cose realmente pericolose si moltiplicano sempre nel silenzio.

Mandole

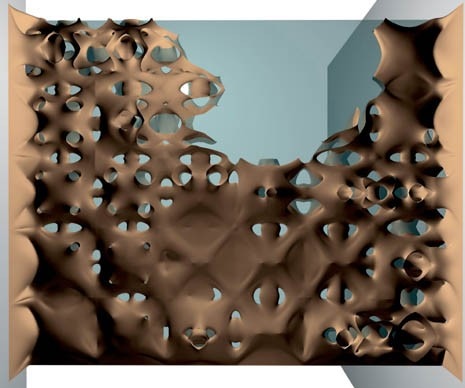

A cena con Achille Varzi, vicino alla Columbia University dove è associate professor, uno dei più interessanti vivificatori di pensiero in circolazione sulla scena filosofica di qua e di là dell’Atlantico, e un individuo autenticamente soave. Gli racconto di alcuni oggetti che ho visto al MoMA: scatole, spazi interni, gusci soffici che proteggono i manifestanti dalle bastonate della polizia, gusci duri che tengono lontani dalle fratture in caso d’incidente. Lui, insieme a Roberto Casati, ha scritto un libro sui buchi, che l’ha portato via dalla triste Italia dell’università ereditaria fin quassù, alla 116ma strada, uno dei poli che hanno reso la New York del XX° Secolo un sistema di produzione di cultura insieme rinascimentale ed efficace – nella borsa c’è il bellissimo volume di Jed Perl, New Art City, un racconto critico corale della Manhattan artistica degli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta, una specie di Robert Altman sceneggiato da Roberto Longhi ossessionato da Rothko. “Ne ho parlato con alcune persone più esperte, forse è un po’ elementare, ma negli anni ho sviluppato una teoria su come si è evoluta l’architettura, l’urbanistica, la progettazione, ed è tutto un susseguirsi di nicchie, spazi sottratti al pieno della materia per difendere l’uomo dal vuoto esterno. Buchi, insomma”. E tutte le città sono fatte di una dialettica tra buchi abbandonati dalla materia e buchi occupati, ed è persino un problema percettivo: mi viene da dirgli dei tombini, lui mi mostra un catalogo fotografico di immagini di tombini newyorkesi, ciascuno diverso nella trama e nel disegno, tutti molto incantatori. Poi tocca a Laura Di Summa, giovane studiosa della filosofia della mente. “I tombini sono i buchi della città coperti. Prendiamo gli animali, il livello di sopravvivenza, la cosiddetta superiorità, stanno spesso nella capacità architettonica di difesa, quella che consente di perpetuare, accumulare e perpetuare. L’ape mellifera che descrive Darwin sopravvive e sorpassa la melipona domestica grazie alla sua abilità nel costruire celle. L’architettura del buco, quella che si oppone e rovescia la verticalizzazione è un principio di conservazione e di moto”. Ripongo il libro di fotografie. Riprendo il catalogo della mostra. Apro alla pagina giusta, la metto sul tavolo: c’è un prototipico, inevitabile, sornione manhole. Varzi aggiunge: “Appunto. Basta pensare alla traduzione Americana: buco-da-uomo”. E prima di alzarci porto all’attenzione degli altri l’espressione tanto amata, spazio costruito: modo acutissimo di definire quasi tutto ciò che ci interessa: costruire lo spazio: scavare buchi: incavare terra: difendere la figura umana dall’aria, perchè l’aria sembra infinitamente vuota – ma è pura apparenza.

Toccare tutto tre volte

Per qualche tempo ho accarezzato l’idea di raccontare il modo in cui camminano gli individui scaramantici, e c’è da notare che in italiano la parola scaramantico contiene l’efficiente onomatopea che è ‘tic’. Spalle che partono senza volerlo, dita che fanno scintille, ma anche gesti fatti per allontanare il male. E i tombini sono talismani ideali. Una discreta percentuale della popolazione occidentale scandisce il tempo delle giornate cercando di rimanere attaccata al pieno, agli angoli, alle pareti, alle prove testimoniali che siamo ancora vivi – come se ad ogni passo si nascondesse l’effrazione, l’uscita dal circolo dell’esistenza, il buco non costruito. La maggior parte degli oggetti raccolti per “Safe” è una tentazione abissale per l’attitudine alla scaramanzia. Com’è noto, gli oggetti di design mentono. Si gonfiano, allungano, distendono: si camuffano: assumono identità inaffidabili. Ma nessuno mente con la serena efferatezza di una scatola di chiodi in cui sono nascoste significative quantità di oro – la logica secondo cui l’antifurto più potente è la dissimulazione della ricchezza. Niente nasconde con tensione più elettrica di una splendida maschera di ferro che protegge il volto umano dai proiettili – chissà se qualcuno l’avrà mai testata, laggiù dove l’hanno progettata, in Israele: il set migliore di qualsiasi esibizione chiamata “Safe”, pieno di buchi, barriere, venerazione della sicurezza, indifferenza alla paura, e soprattutto la dimostrazione storica che molti degli oggetti che mi circondano all’ultimo piano del MoMA, semplicemente, non dicono la verità. Perché al contrario del cliché, la peggior difesa è l’attacco.

Orfani nascosti e gioielli

L’idea più solida che ho in materia di sicurezza me l’ha suggerita un romanzo breve di J.G. Ballard, intitolato in italiano Un gioco da bambini. È puro Ballard, uno staterello piuttosto teso delimitato a nord dalla profezia e a sud dall’antropologia – anno 1988. Un lussuoso quartiere residenziale per super-professionisti londinesi, fuori città, protetto da mura medievali e da camere a circuito chiuso. Atmosfera progressista, bambini ben allevati e dotati di qualsiasi cosa: borghesia colta. Una mattina vengono trovati tutti i genitori massacrati, e dei figli nessuna traccia. Dopo qualche settimana si scopre che i figli adolescenti, educati come meglio non si poteva, avevano ammazzato i genitori perché l’ambiente era troppo protetto. Naturalmente la narrativa non è fatta per essere riassunta in spiegazioni da inquirenti, e non c’è mai un solo motivo per cui si toccano tre volte i tombini, o si compiono assurdi omicidi, o si nascondono le cose preziose in mezzo alle cianfrusaglie. Si fa soprattutto per mantenere tutto in equilibrio, un ideale di situazioni e proprietà e vite intaccate, l’istinto più umano e condivisibile che si possa immaginare. Ma non c’è nulla che dimostri che la vita delle città, delle case, delle famiglie, degli individui, sia più sensata in una condizione di sicurezza barocca come quella anelata dalle grandi agenzie di consulenza che orientano le priorità delle corporations e dei governi. Uno degli oggetti più commoventi radunati in “Safe” si chiama Cries and Whispers, una sorta di morbida grotta di lana disegnata da Hill Jephson Robb in occasione della morte prematura della sorella, che lasciava una bambina di pochi mesi. È una nicchia per orfani, che riproduce la placenta scomparsa. Alcune paure, però, non si fanno esorcizzare da riti scaramantici o protezioni inventive. Otto anni fa, quando ne avevo venti, non pochi mesi, avrei avuto bisogno di Cries and Whispers. E in un certo senso non ne avevo bisogno, perché ce ne sono stati abbastanza. E in un wireless cafè, proprio quando apprendo via mail che il bioetico Peter Singer non ha niente di originale da dire sul tema “È etico aspirare alla sicurezza come valore assoluto?”, torna alla memoria una vecchia storia. Quando ero bambino, mia madre, un pomeriggio, scendendo da un pullman, aveva cominciato a raccontarmi la storia di una donna anziana, credo che si chiamasse Helga. La donna, ebrea, sapendo di essere ricercata dalle SS, aveva deciso non ricordo più come di infilarsi sotto pelle una serie di foglie d’oro staccate da monili e altri sottilissimi bracciali di famiglia. Quando qualcuno le parlava di questo argomento con incredulità lei lo guardava per qualche secondo e si toccava la base del collo. Sotto la pelle spiccava l’evidenza di una specie di moneta che in realtà la donna ebrea chiamava il suo scandaglio. Quei monili, foglie d’oro, brillavano sotto la sua pelle sottile come carta velina e irrorata da migliaia di rughe, simili a rombi su una enorme foglia precolombiana. La storia finiva in qualche modo che non ricordo più, non per distrazione, ma per il semplice fatto che tutte le cose che raccontava mia madre finivano a metà. E lo stesso accade, a livello concettuale, a tutte le speculazioni e le produzioni che riguardano la sicurezza. Sono oggetti e vicende costruite per il momento in cui. Ma il momento in cui non arriva mai, o arriva in una percentuale scarsissima di occasioni – o arriva tardi – o arriva quando non c’è alcun modo di proteggersi – e se ne sogna uno assolutamente sicuro.

La Pietra: radice e futuro in Architettura

Il 12 e 13 giugno 2025, l'Università IUAV di Venezia sarà il palcoscenico di "Stone is...", un forum internazionale interamente dedicato alla pietra naturale. L'evento, organizzato da PNA, si propone di esplorare a fondo il valore e la sostenibilità di questo materiale senza tempo, con la partecipazione di relatori di fama internazionale.