Nei tre quarti di secolo entro cui si inscrive la vita di Mario Giacomelli, c’è stato spazio per tutte le sue anime. Il fotografo conviveva — anzi, coincideva — con il performer, il pittore, il poeta, il narratore. Distanti dall’oggettività quanto dal sentimentalismo, i suoi scatti restano oggi lucide testimonianze di una mente che sognava pur senza mai staccarsi dalla terra che abitava, in una danza equilibrista tra concreto e astratto.

Padre di un corpus di opere “che si nutre del suo stesso movimento”, Giacomelli non si è mai adagiato nella finitudine dell’opera d’arte completa in sé stessa. Al contrario, le sue fotografie hanno continuato a parlarsi nel corso dei decenni, e la sua sconfinata produzione ha scelto così di somigliare al naturale fluire del mondo, alla ciclicità dei processi che sempre trasformano e mai definiscono.

A cento anni dalla sua nascita (e venticinque dalla sua morte), due grandi retrospettive a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Katiuscia Biondi Giacomelli — Il fotografo e l’artista a Palazzo delle Esposizioni e Il fotografo e il poeta a Palazzo Reale di Milano — rendono omaggio al maestro affrontando due diverse sfaccettature del suo lavoro.

Se la mostra romana racconta la sua vicinanza alle arti visive tramite un confronto diretto con cinque grandi del Novecento — Alberto Burri, Afro Basaldella, Jannis Kounellis, Enzo Cucchi, Roger Ballen —, a Milano si analizza il rapporto di Giacomelli con la poesia, grande passione dichiarata e attestata da moltissimi titoli di serie fotografiche, rinominate con celebri versi italiani e stranieri.

Il fotografo e il poeta, Palazzo Reale, Milano

Nella serie L’infinito gli alberi sono scariche elettriche e le loro ombre sul prato disegnano mappe e strade che si abbracciano, in Bando, serie ispirata alla poesia di Sergio Corazzini, grovigli di fili neri sono capricci su un fondo bianco nel segno dell’astrazione più radicale.

“Dovevamo saperlo che l’amore brucia la vita e fa volare il tempo” recita Passato di Vincenzo Cardarelli, e il fotografo immortala due altalene sospese nell’aria, volti provenienti da altre dimensioni, in una reminiscenza inesauribile, un tormento di ricordi e sensazioni che non si possono spiegare se non vissuti sulla pelle.

Passando per la serie Per poesie, serbatoio di immagini quasi interamente inedite che l’artista ha lasciato lievitare per anni all’interno di scatole ora finalmente aperte, a Palazzo Reale si insiste sulla visceralità del legame col verso poetico, che per Giacomelli non è semplice ispirazione artistica, ma motore e fondamento della sua ricerca. Una visceralità che culmina nella collaborazione con il poeta Francesco Permunian, tradottasi nelle serie Il teatro della neve e Ho la testa piena, mamma: “è proprio questo, forse, il momento di più grande vicinanza tra Giacomelli e la poesia” ci ha spiegato il Pietromarchi.

Il fotografo e l'artista, Palazzo delle Esposizioni, Roma

Il maestro marchigiano scopre la pittura molto presto, negli anni Cinquanta, e la coltiva per tutta la vita, producendo numerosi “esperimenti” visibili in mostra.

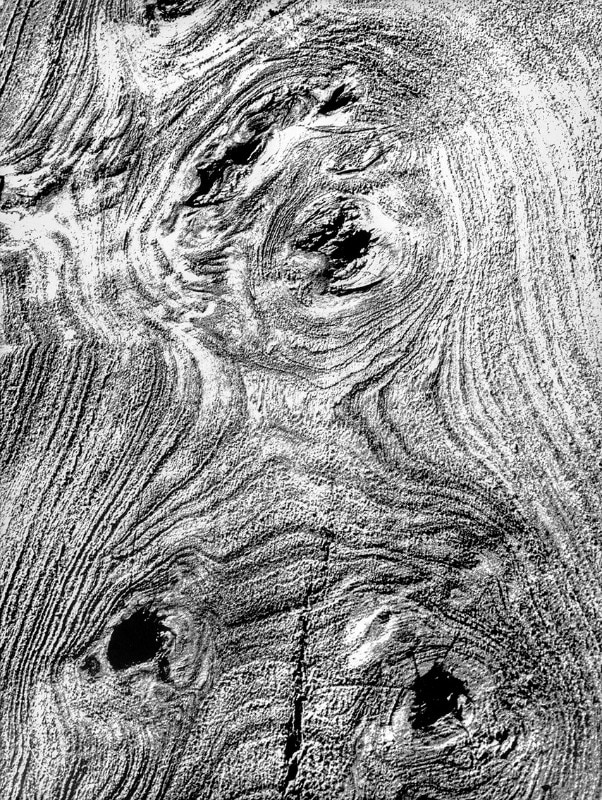

Ma è tramite la fotografia che la dimensione pittorica — aniconica, astratta, materica — viene indagata e fatta sua. Nella post-produzione l’artista scopre la vitalità del mezzo fotografico, i processi alchemici in camera oscura gli consentono di andare al di là dello scatto e di sviluppare una fascinazione per il processo, la materia e l’alterazione. “Una volta scattato non si è fatto nulla: l’orgasmo vero lo si ha dal momento che si sceglie l’immagine, e la cosa prende vita da quel momento, comincia a respirare, e se non la si vuol far morire bisogna svilupparla in una determinata maniera” (Giacomelli, annotazioni sulla fotografia).

L’accostamento ai cinque grandi nomi del Novecento, attraverso cinque sale al primo piano del Palazzo, mette così in luce il dialogo che Giacomelli ha instaurato con la sua generazione, dimostrandosi in grado di assorbire le più varie suggestioni, dall’Arta Povera all’Informale fino all’astrazione esasperata. Insiste su questo punto Bartolomeo Pietromarchi: “Le mostre vogliono dimostrare come lui fosse in realtà molto attento a quanto accadeva nella ricerca artistica del suo tempo, di cui si nutriva ma che poi trasformava in modo assolutamente personale”.

Speciale rilievo viene riservato, nella sesta e ultima sala, alla serie che negli anni Sessanta consacra il fotografo di Senigallia al pubblico internazionale: Io non ho mani che mi accarezzino il volto (anche nota come I pretini), ispirata alla poesia di Padre David Maria Turoldo, è presentata attraverso un allestimento che ne sottolinea l’andamento rotatorio, assecondando la componente performativa della produzione giacomelliana.

Come ci ha specificato il curatore, i due progetti espositivi mantengono una propria autonomia se visitati singolarmente. D’altra parte è la stessa natura della fotografia di Giacomelli a rifiutare la divisione in capitoli, perseguendo al contrario un principio di unità e interezza. “Ragionare per cronologia avrebbe fatto perdere il senso del suo lavoro, che ha sempre adottato la logica dell’uso e riuso delle immagini. Non gli è mai interessato un percorso cronologico, ma la potenzialità espressiva dell’immagine”, racconta il Pietromarchi.

Come le persone, le fotografie di Mario Giacomelli respirano, si muovono, esistono al di là della data di nascita, instaurando rapporti e creando legami. Sono organismi viventi, riconoscibili soltanto attraverso le fisiologiche trasformazioni che la vita impone, senza chiedere permesso.