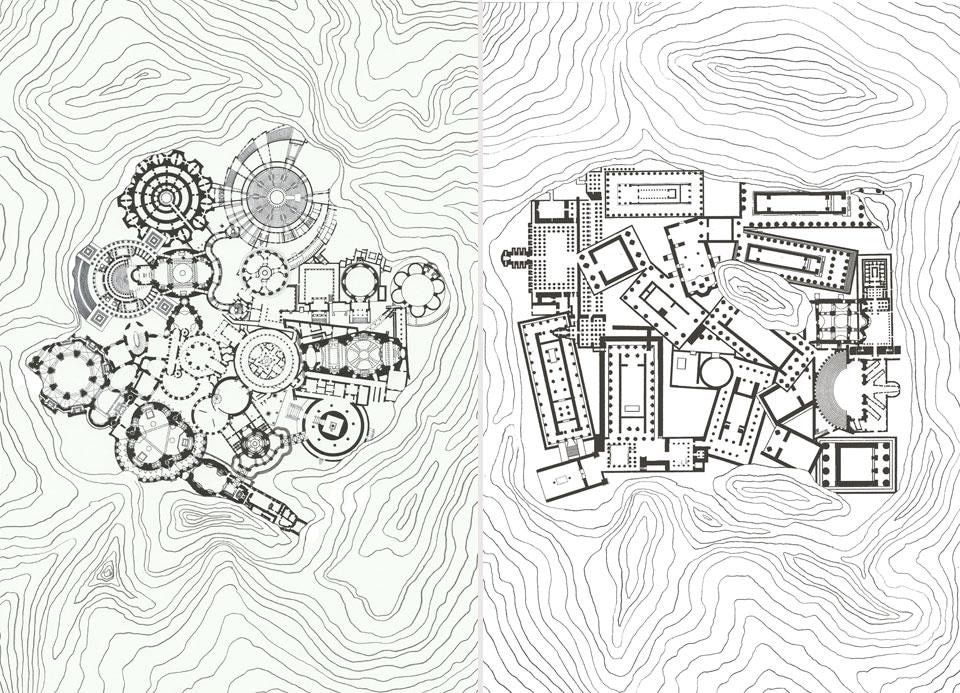

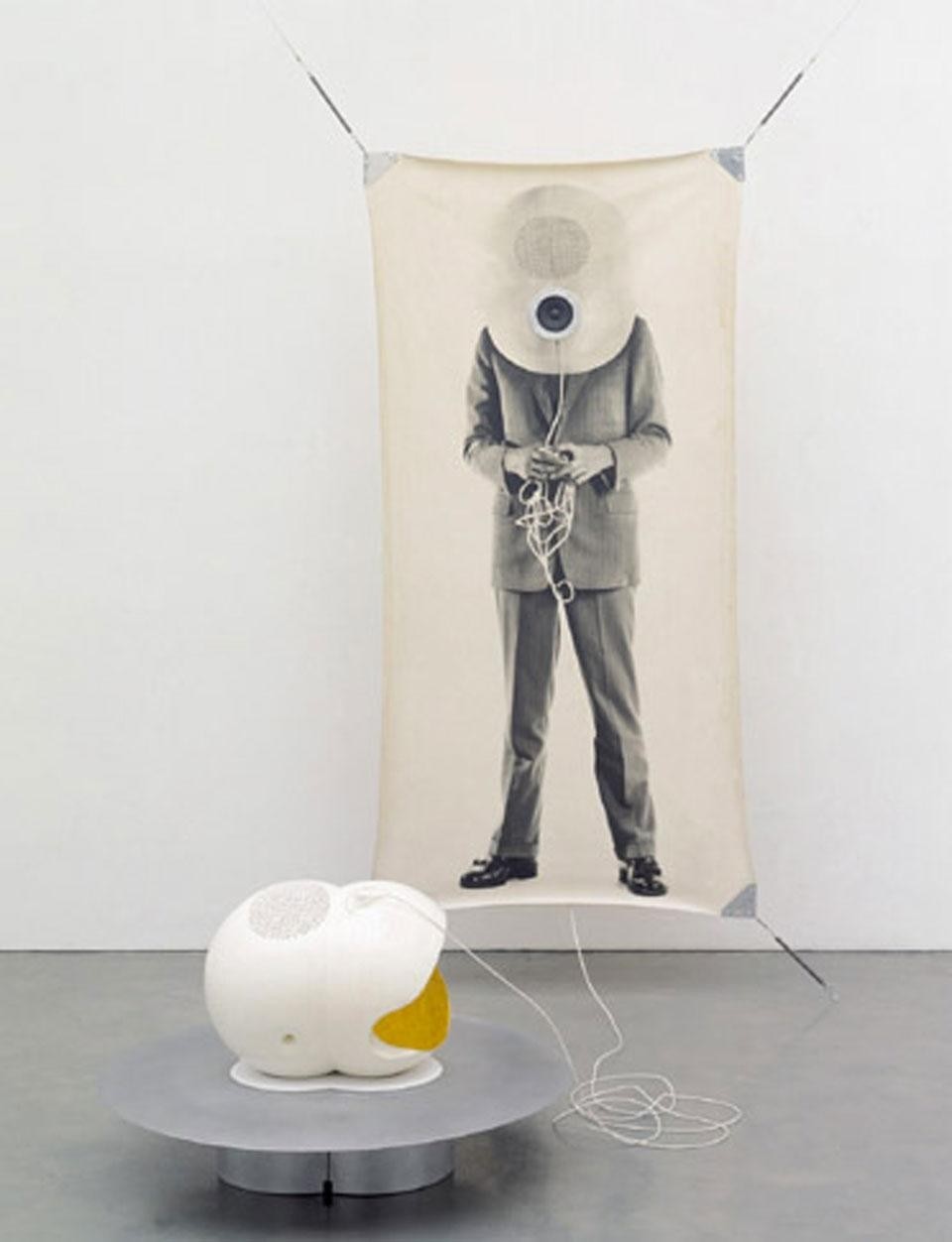

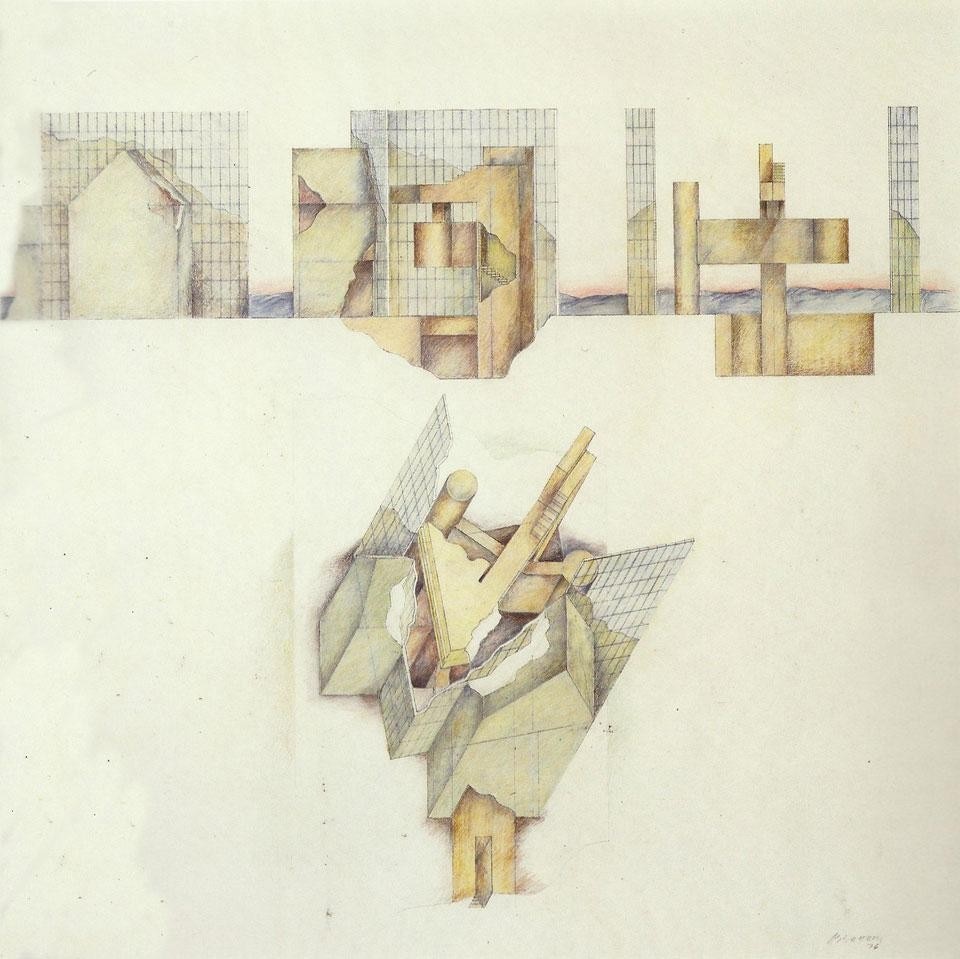

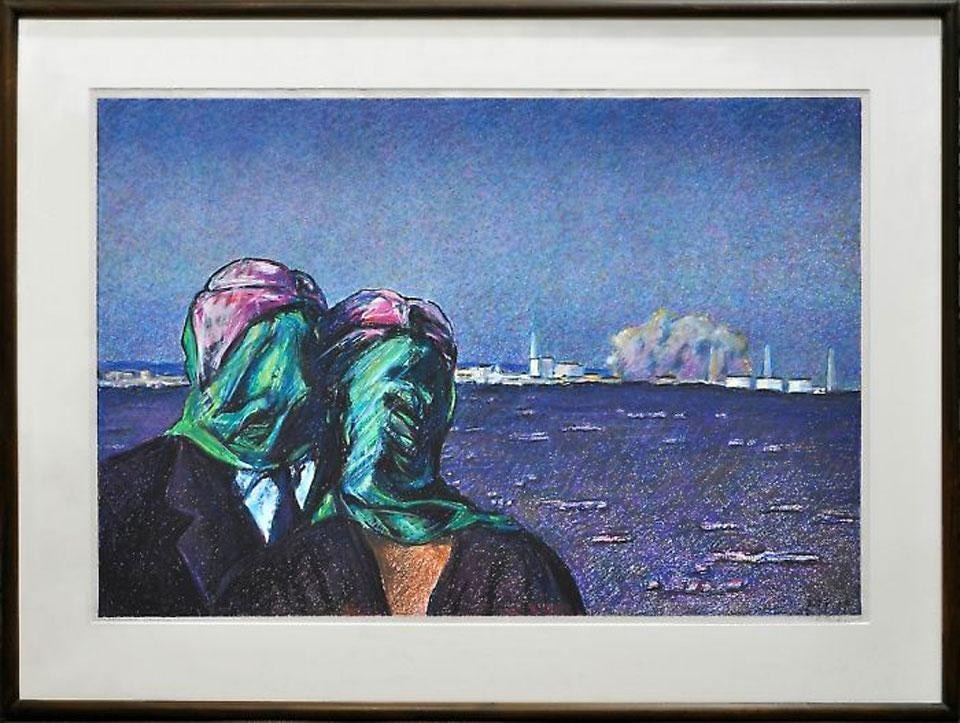

La carta è protagonista dell'ultima mostra curata da Gianni Pettena per la Galleria Giovanni Bonelli che inaugura, proprio con questo progetto, la sua sede milanese in via Porro Lambertenghi 6. La carta è al centro del racconto che si dispiega attraverso sei voci importanti, collegate grazie al dispositivo geografico. Raimund Abraham, Hans Hollein, Max Peintner, Walter Pichler, Ettore Sottsass e lo stesso Pettena si rincorrono su un piano immaginifico tra Bolzano e Vienna, in quella Mitteleuropa che li accomuna tutti per provenienza. Ciascuno di questi sei progettisti è nato in un raggio di cinquanta chilometri rispetto agli altri cinque, come se un compasso immaginario avesse segnato, ab originem, i sodalizi intellettuali che formano questa galleria di ritratti umani e professionali. La carta traccia traiettorie inattese di parentele e filiazioni (Peintner e Sottsass erano cugini di primo grado), descrive minuziosamente atteggiamenti comuni e comuni passioni, indaga al microscopio cronache e narrazioni di cui rischiamo, complice la sporadica conoscenza delle fonti, di perdere le tracce.