Morte (e rinascita?) di un teatro-palinsesto

John Foot

Palinsesto. Due definizioni

1. Manoscritto (di solito su papiro o pergamena) usato per la stesura di più testi o di versioni successive di un testo, nel quale gli scritti che precedono l’ultimo rimangono visibili.

2. Un palinsesto è un ‘testo’ (si tratti di film, libro o edificio) dotato di numerosi livelli materiali e di significato, i quali possono essere sezionati, analizzati e studiati.

Prologo

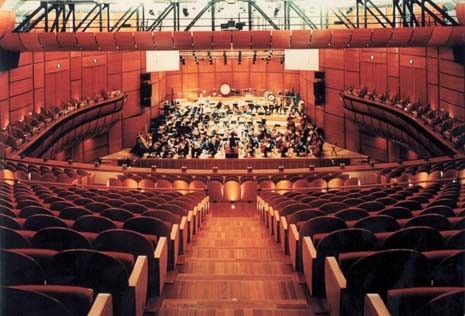

La storia recente del Teatro alla Scala di Milano, il più famoso teatro dell’opera del mondo, è stata costellata di dibattiti su come affrontare la sua ‘modernizzazione’. Negli anni, non è mai mancato chi voleva demolire il vecchio per far posto al nuovo, di contro a quanti invece sostenevano che il cambiamento doveva avvenire gradualmente, tramite aggiunte e rimaneggiamenti da apportare nel rispetto della struttura esistente. I ‘gradualismi’ hanno sempre prevalso, anche quando, nell’agosto del 1943, una bomba sganciata dagli Alleati trapassò il tetto dell’edificio. O, meglio, hanno prevalso fino a oggi, dato che il più recente ‘restauro’ – iniziato nel 2001 – è quanto di più vicino a un totale rifacimento si potesse ottenere senza costruire un teatro nuovo di zecca. Ma ancora più importante è rilevare come, nel portare a compimento un intervento così controverso, i diversi responsabili del progetto di ristrutturazione abbiano semplicemente ignorato ogni posizione critica, in un clima di indifferenza e rassegnazione: il dibattito è stato ridotto al minimo, mentre le notizie sull’intervento, almeno in Italia, sono state dosate con estrema parsimonia. Per questo, oggi i milanesi si trovano di fronte a un fait accompli – l’opera completata. Con il rischio che li attenda qualche spiacevole sorpresa.

Le rovine

Come metafora per la Milano contemporanea, l’intervento pareva pressoché perfetto: vista di fronte, la Scala sembrava identica a prima – un edificio anonimo, grigio, persino brutto, ma indubbiamente elegante. All’interno, tuttavia, non pareva essere rimasto nulla. La Scala era stata ‘eviscerata’, la sua pancia squarciata, l’interno distrutto. Le prime fotografie del ‘restauro’ dell’autunno 2002 erano scioccanti. Cos’era accaduto? Cosa stava succedendo? Dov’era finita la Scala, il più osannato e controverso teatro dell’opera del mondo? Da allora, sono successe molte cose. Le rilevanti ‘aggiunte’ di Mario Botta si sono moltiplicate velocemente, in avanti e verso l’alto. All’interno, il teatro non è più una ‘conchiglia’ aperta: emerge invece un nuovo, iper-moderno palcoscenico, che (pare) conferirà alla struttura una flessibilità senza precedenti; vengono installate nuove poltrone e palchi; lo spettatore avrà a disposizione un piccolo schermo a cristalli liquidi. Sette strati di pittura sono stati raschiati via per preparare pareti e pavimenti per le nuove, lucenti finiture. Il personale del teatro avrà una nuova mensa e uffici dagli spazi generosamente dimensionati. Tutto è sembrato procedere liscio, puntuale, secondo i piani. Perché allora queste persistenti controversie sul progetto, e come mai i protagonisti sono così permalosi, così suscettibili al minimo accenno di critica? Una risposta si nasconde nel modo piuttosto inusuale in cui si è arrivati all’intervento, a quel che non può in alcun modo essere definito come un semplice ‘restauro’ o ‘ristrutturazione’. Si tratta piuttosto di un teatro completamente nuovo.

Una storia di rinnovamento

Cosa non andava nella vecchia Scala? Per Carlo Fontana, sovrintendente del teatro, e per molti altri, la Scala era semplicemente vetusta, completamente priva di flessibilità e, di conseguenza, troppo costosa. Sussisteva – ha affermato lo stesso Fontana – una “situazione d’emergenza”. Per lunghi anni, il teatro aveva lottato contro i deficit e le crisi finanziarie, dovute al fatto che i meccanismi di scena richiedevano scenografie uniche e dispendiose, e rendevano difficile ogni cambiamento agli spettacoli. Il personale lavorava in spazi angusti, pericolosi e spesso insalubri. Gli incendi erano sempre in agguato. L’area del teatro era scomoda e obsoleta. Se si decideva di intervenire su un aspetto – si argomentò – perché allora non intervenire su tutti? Ciò, a maggior ragione, considerando la possibilità di trasferire temporaneamente l’attività in un nuovo e modernissimo teatro ai margini del centro cittadino – il Teatro degli Arcimboldi, aperto nel 2002. Si prese così una decisione drastica: abbattere il più possibile, ricostruire e modernizzare. La Scala ha sempre avuto un disperato bisogno di spazio. Ha sempre colonizzato altri edifici e si è espansa in verticale, in alto e in basso, per alloggiare le sue lussuose produzioni e compagnie. Certo, si tratta indubbiamente di una scelta motivata, che contiene delle ragioni di forza. Il vero problema è il modo in cui una risoluzione simile è stata presa, da chi e in base a quali strumenti democratici di decisione e di pubblica consultazione. Quale che sia l’opinione che ognuno di noi poteva avere sulla vecchia Scala, sul suo valore storico e sulla necessità di un restauro, di un rinnovo o d’altro tipo di intervento, appare chiaro che qualsiasi decostruzione e ricostruzione totale dell’edificio non avrebbe dovuto essere decisa senza prima avviare un ampio dibattito pubblico, e senza un meccanismo di decisione aperto. Ma ciò non è accaduto, e continua a non accadere. La vecchia Scala è stata distrutta, sbudellata e dilaniata quasi clandestinamente. La metodologia della ‘de-ri-costruzione’ è stata a dir poco discutibile. E così il giudizio sul nuovo progetto viene lasciato agli esperti.

Una storia di decostruzione. I. Il “palcoscenico scomparso” e il museo

Tra tutte le decisioni, la più controversa è stata forse quella di smantellare, o quantomeno rimuovere il palcoscenico e i macchinari di scena, che erano in parte originali, in parte risalenti all’intervento effettuato negli anni Trenta dall’ingegner Luigi Secchi - il geniale artefice del palcoscenico a ponti e pannelli mobili mosso da pompe idrauliche, direttore tecnico della Scala per 50 anni. C’è chi sostiene che un tale sventramento sia prova di una totale mancanza di rispetto per la storia del teatro e per il suo ruolo nelle vicende cittadine, oltre che per lo straordinario lavoro di Secchi e dei suoi collaboratori. Questo, dopotutto, era il palcoscenico sul quale aveva cantato la Callas, dove avevano danzato Carla Fracci e Nureyev e sul quale avevano lavorato artisti e registi del calibro di Visconti, Zeffirelli, Ronconi, Strehler e Grassi. La storia dell’opera, e della musica, è stata fatta su questo palcoscenico, su quelle assi che ora giacciono impolverate in un magazzino fuori città. La Scala era, e forse poteva continuare a essere, nelle parole di Pierluigi Cervellati - l’architetto e urbanista che era stato chiamato a dare un parere sul destino di gran parte del lavoro di Secchi – un “museo di se stessa”. Regolamenti e postille – conclude Cervellati nella sua relazione – stavano probabilmente a indicare che i “marchingegni secchiani” sarebbero stati distrutti. Aveva ragione. In passato, architetti e ingegneri avevano sempre preferito aggiungere un nuovo pezzo al palinsesto. Nel 1920-21, per esempio, il teatro fu chiuso per permettere a Cesare Albertini di lavorare al palcoscenico e alla fossa dell’orchestra. Il palcoscenico di Secchi fu costruito dalla Sügler di Milano e, adattato al famoso ‘pendio’ della Scala, era unico al mondo nel suo genere. È stato smantellato nell’afa silenziosa dell’agosto 2002 e spostato in un capannone della periferia cittadina. Molti politici e amministratori milanesi hanno promesso che sia il palco sia i meccanismi delle quinte saranno rimontati all’interno di un apposito museo ricavato da una fabbrica dismessa della città, “perché tutti i cittadini possano vederli”. Promessa sulla quale molti nutrono un certo scetticismo. Rimosso dal suo contesto, il palcoscenico perde infatti gran parte della sua magia, mentre la sua utilità e il suo interesse in un museo risultano dubbi.

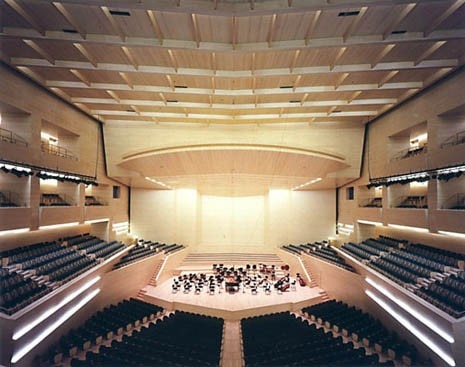

Una storia di decostruzione. II. La Piccola Scala

Nel 1955, su progetto dell’insigne architetto milanese Paolo Portaluppi e con la consulenza tecnica dell’ingegner Marcello Zavellini Rossi, nello stesso sito del teatro fu costruita la Piccola Scala. Questo piccolo, stupendo teatro con seicento posti a sedere, completo di palchi e loggione, fu progettato per ospitare rappresentazioni operistiche in un ambiente più intimo, rappresentazioni teatrali e musica sperimentale, prove ed eventi vari. Per ventotto anni, vi si è tenuta una serie di spettacoli memorabili, da classiche esecuzioni operistiche al concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare del 1972, fino al recital di Ravi Shankar del 1973. Nel 1983 la questione dello spazio rifece capolino: la Piccola Scala fu chiusa e parte del suo spazio usato per una nuova biglietteria. Nel 2002, quel che ne era rimasto è stato raso al suolo, nonostante fosse un elemento chiave del palinsesto scaligero. Il tutto, naturalmente, senza grandi clamori.

Una storia di ricostruzione: 2001-2004. Il nuovo progetto e il nuovo teatro

Come siamo arrivati fin qua? Nel 2001 l’architetto Giuliano Parmeggiani fu invitato dal Comune di Milano a “definire funzionalmente i requisiti necessari a un moderno teatro dell’opera”. Parmeggiani suggerì di erigere una modesta torretta sul tetto del teatro. Il passo successivo era scegliere un’impresa di costruzioni e, nell’agosto 2001, il contratto di costruzione fu aggiudicato alla CCC di Bologna. Alla fine dell’anno, la società contattò l’architetto svizzero Mario Botta, chiedendogli di fornire una cosiddetta versione ‘esecutiva’ del progetto di Parmeggiani. In altre parole, a Botta fu proposto di rendere il progetto fattibile eseguendo una serie di disegni di massima. I lavori cominciarono subito dopo, prima che le autorizzazioni definitive fossero concesse, e molti oggi affermano che l’intervento di Botta sia, e sia stato, molto più che un progetto esecutivo e che le sue torri siano radicalmente diverse da ciò che era stato originariamente proposto e concordato. Esse si distinguono in una torre di dimensioni maggiori, che sale dal tetto ed è collegata con i macchinari di scena, e in una più piccola torre ellittica, che ospita gli uffici. Il colore è un pallido rosa-miele. Un ampliamento tutt’altro che invisibile – le torri si scorgono persino da piazza Napoli, periferia sud della città – effettuato senza alcun vero dibattito, o anche solo una vera pianificazione o procedura architettonica attraverso la quale valutarne lo stile, l’adeguatezza e il posizionamento. Le posizioni contrarie all’intervento di Botta sono andate dal più schietto tradizionalismo e conservatorismo, fino a serie valutazioni architettoniche del progetto. Molti, semplicemente, hanno messo in dubbio la metodologia che è soggiaciuta alla scelta di demolire e ricostruire. Certo, nel corso degli anni molti altri importanti teatri sono stati rimodernati, ricostruiti o ridisegnati in tutto il mondo. Per restare in Italia, un esempio chiave rimane quello di Genova, dove Aldo Rossi costruì un ampliamento del Carlo Felice che vanta oggi un pari numero di sostenitori entusiasti e accaniti detrattori. Ma quel che è in discussione qui non è la modernità del progetto di Botta, o i suoi pregi architettonici, ma il modo in cui l’intero processo è stato condotto a termine.

7 dicembre 2004. Cosa si apre nella serata d’apertura?

Il 7 dicembre 2004, la tradizionale e sempre controversa serata d’inaugurazione della stagione della Scala ci offrirà l’opera con cui, nel 1778, il teatro iniziò la sua attività: L’Europa Riconosciuta di Antonio Salieri. Il significato di tale scelta è ovvio: marcare una rinascita che mostri un grande rispetto per la tradizione – e ciò a dispetto del fatto che i lavori condotti nel sito dal 2001 non sembrino aver avuto per la tradizione alcuna particolare considerazione. Il nuovo teatro sarà più moderno, più efficiente, più comodo e meno oneroso nella gestione di quanto mai sia stato. Ma una domanda, una domanda importante, rimane in attesa di risposta: quella che si inaugura è ancora la Scala oppure solo un altro teatro moderno in una città che ne ha già uno? È infatti accaduto che una metropoli con un milione e duecentomila abitanti come Milano abbia due teatri dell’opera, entrambi ultramoderni. E tutto questo in una città priva di una struttura decente per la musica rock (i concerti devono essere tenuti ad Assago) e in cui la squadra di pallacanestro gioca in strutture provvisorie fin dal 1985, anno in cui una nevicata straordinaria provocò il crollo del tetto del Palazzo dello Sport di Pierluigi Nervi. Il vecchio teatro era un meraviglioso, scricchiolante, polveroso palinsesto, dal quale sono sbocciate le più straordinarie opere liriche. Quel palinsesto è defunto: demolito, svuotato. Nei secoli, per adattarsi ai tempi, oppure dopo sciagure reali o sfiorate, quanti lavoravano per il teatro e nel teatro hanno adattato i loro progetti allo spazio che restava disponibile, in forme e maniere che sfuggivano la logica di mercato e che forse erano anacronistiche: ma si trattava di modifiche e adattamenti accompagnati dall’ingegno e dall’amore per quel che la Scala era sempre stata. La nuova Scala pone bruscamente fine a questa tradizione. Solo il tempo dirà se si è trattato di un’audace (per quanto antidemocratica) rottura col passato, oppure di una fatale serie di errori.

Colloquio con Mario Botta

Decostruzione o stratificazione?

Stefano Boeri: Come sai, il fatto che un progetto così rilevante e di grande impatto come quello per la ristrutturazione della Scala di Milano non sia scaturito da un concorso internazionale di architettura ha destato polemiche e proteste. Viene da domandarsi: se avessimo potuto seguire le vicende di un concorso di architettura, a cui tu saresti stato sicuramente invitato, avremmo forse visto anche ipotesi più coraggiose, ridefinizioni più complessive del manufatto della Scala, o persino un ridisegno ancora più radicale?

Mario Botta: Sono perfettamente d’accordo sul principio di indire un concorso per ampliare un teatro dell’importanza della Scala. Ma il mio intervento è accaduto a cantiere ormai avviato, troppo tardi. In realtà il progetto attuale ha demolito quarant’anni di emergenza continua: dentro avevano chiuso i cortili, avevano fatto delle superfetazioni, messo impianti ovunque. La decisione di metter in atto l’intervento di ricostruzione/restauro risale al 1991. Il vero problema è che l’idea della ricostruzione è rimasta nelle pieghe dell’amministrazione finché non c’è stato il concorso d’appalto. Dopo è stato troppo tardi per tutto, concorso di architettura compreso.

SB: Rimane in sospeso una seconda grossa questione: perché e come si sono legittimizzate certe scelte drastiche di demolizione. Ancora oggi c’è chi si chiede perché si sia distrutta la Piccola Scala…

MB: Quando ho ricevuto il progetto definitivo dell’ingegner Parmeggiani da trasformare in esecutivo ho considerato legittime le scelte su cosa si dovesse demolire. Si demoliva sostanzialmente tutto il ventre dell’interno dell’isolato, nel quale di storico c’erano solo quattro pilastri originari della torre scenica del Piermarini che erano già stati peraltro, annegati in due tremendi cilindri di calcestruzzo per reggere gli sforzi tecnici. La Piccola Scala di Portaluppi, poi, era inagibile e inutilizzata da anni, del tutto irrecuperabile. È vero che si è perso questo spazio ma si è guadagnata una scena laterale di cui la Scala aveva grande bisogno. Che ci siano delle perplessità, dei dubbi, lo posso capire. Ma lavorando all’interno le scelte su cosa conservare e cosa sacrificare mi sono sembrate legittime.

SB: Il problema non sta dunque nel conservare l’entità originale di uno spazio teatrale che era stato riadattato di continuo, con variazioni e aggiunte. Ma non ti è sembrata perlomeno discutibile per esempio la distruzione dell’antica macchina scenica, che era un esemplare unico e pienamente funzionante, anche se aveva dei ritmi di produzione di eventi inadatti all’intensità di programmi di un teatro moderno?

MB: La macchina scenica era geniale sotto certi aspetti, perché rompeva in due tutte le scenografie che non si potevano alzare nella torre scenica per mancanza di altezza: venivano fatte scorrere di lato. Ma non dobbiamo dimenticare che lo stesso ingegner Secchi nei rapporti della fine degli anni Settanta diceva che la sua macchina andava sostituita: era una macchina idraulica perfetta ai tempi della sua costruzione, ma ormai obsoleta. Anche Cervellati, a cui è stata richiesta una perizia – un uomo al di sopra di ogni sospetto, un grande conservatore – diceva che andava museificata.

SB: Purtroppo si è discusso pubblicamente di queste questioni quando le decisioni erano già state prese. Il fatto è che tutta la vicenda della ristrutturazione della Scala è stata un po’ oscura. Persino quello che succedeva in cantiere è stato nascosto…

MB: Il ‘blocco’ del cantiere è stato un errore di comunicazione, che poi infatti è stato rivisto e corretto. Esistevano peraltro difficoltà oggettive per una gestione alla luce del sole: le demolizioni avvenivano di giorno e i detriti si portavano via di notte. Un vero miracolo: si sono portati via 120.000 metri cubi dal centro di Milano.

SB: Quali vincoli hai accettato, una volta assunto l’incarico del progetto esecutivo?

MB: Dal momento in cui ho accettato il mandato sapevo a cosa andavo incontro. L’elemento che mi sembra positivo in questo progetto è che ha fatto chiarezza sulla parte che è stata ripulita come parte storica con un linguaggio neoclassico da un lato e poi ottocentesco dall’altro di via dei Filodrammatici per cui l’immagine figurativa della parte bassa rispetto alla città ha recuperato una sua dignità storica. Sopra questo filo di gronda vi era una babele di linguaggi, una kasbah edilizia impressionante che noi abbiamo sostituito con questi volumi chiari: uno è l’innalzamento della torre scenica che arriva fino al livello delle due torrette e l’altro è questo famoso e discusso corpo ellittico che raccoglie tutti quegli spazi di servizio, accanto all’asse longitudinale del teatro. Questa scelta la difendo, non solo: credo che sia la sola percorribile nella tradizione della città europea. Noi abbiamo la grande fortuna di lavorare per stratificazione edilizia: il nuovo non è un nuovo di sostituzione edilizia, un nuovo radicale, ma parte da una serie di limitazioni e contraddizioni, si fa carico delle pre-esistenze.

SB: Eppure io penso che il punto di forza del tuo progetto sia proprio nell’aver proposto un nuovo completamente radicale. Che quello che hai fatto non sia stato un lavoro di correzione ma piuttosto l’aggiunta di una presenza contemporanea del tutto inedita, non storicistica.

MB: Questo è per me l’unico modo di consolidare la città europea dove anche il contemporaneo entra nello sviluppo della stratificazione storica. Il linguaggio del XX secolo serve per continuare a far vivere il monumento.

SB: Questa è un’altra grande questione di teoria della progettazione posta dal tuo progetto: il tuo intervento infatti non si nasconde, si accosta all’antico e lavora per distinzione. Ma questo mi pare aver accentuato, portato alle estreme conseguenze la natura scomposta dell’organismo edilizio del Teatro: al punto che oggi la Scala non è più un unico organismo architettonico. La facciata e l’edificio del Piermarini come dicevi sono rimasti tali e quali, l’affaccio urbano, anche percepibile dalla piazza, è assolutamente lo stesso, debole come già era. Lo stesso vale anche per il porticato di via dei Filodrammatici. Ma dopo la realizzazione dei due nuovi volumi della torre scenica e dei servizi – quasi delle protesi – ciò che mantiene simbolicamente il valore di continuità del teatro è la sala del teatro, con tutto l’apparato scenico connesso. E la cosa più interessante è che il tuo intervento sembra andare controcorrente rispetto alle scelte architettoniche delle grandi istituzioni museali, espositive e culturali, che negli ultimi anni prediligono l’unitarietà: in fondo, anche le teorie più compiacenti verso la differenziazione e l’articolazione, anche gli architetti decostruttivisti stanno progettando ovunque sistemi espositivi e culturali omogenei dal punto di vista architettonico e stilistico. Forse il vero decostruttivista sei tu…

MB: È chiaro che oggi la Scala non è più il Teatro del Piermarini, che era un parallelepipedo violentissimo che il progettista aveva sottolineato con il porticato che invade la strada di via Manzoni. Un intervento fatto per essere letto solo attraverso gli scorci perché davanti al teatro stesso vi era la cortina della strada. Il Teatro alla Scala nel 2000 aveva già subito tanti e tali interventi da trasformarsi da oggetto isolato a un insieme teatrale. In quest’ottica mi è sembrato logico continuare questa stratificazione edilizia in virtù anche del grande cambiamento spaziale della città avvenuto nel 1858, quando si demolì la cortina stradale davanti all’attuale piazza della Scala e si costruiscono appunto la piazza e poi Palazzo Marino.

SB: Il fronte del Piermarini dimostrava già in quel momento la sua debolezza: non era pensato per fronteggiare una piazza e soprattutto un sistema di spazi urbani complessi come quelli che si dipanano lungo la Galleria Vittorio Emanuele fino alla grande ‘radura’ di piazza Duomo. Ma siamo davvero sicuri che il tuo intervento non abbia ancora reso più evidente questa debolezza? Quel sistema di superfetazioni e di piccole aggiunte non garantiva una maggiore omogeneità all’organismo edilizio?

MB: O riduci il Teatro alla dimensione del Settecento e butti via tutti gli altri elementi che stanno attorno o accetti la stratificazione che già vi era stata dalla metà dell’Ottocento. Dal mio punto di vista, i due volumi della torre scenica e del corpo ellissoidale sono un fondale, un cambio di linguaggio: da figurativo a astratto, creando una quinta scenografica per consolidare nella parte retrostante i servizi necessari a questa trasformazione. Un intervento legittimo dal mio punto di vista, giustificato dalla grande piazza antistante. Anche il Teatro del Piermarini ora si pone come fondale, mentre era nato come elemento di scorcio. Quello che noi guardiamo quando siamo in fondo alla piazza è già una visione della metà dell’Ottocento, dove la trasformazione urbana è stata pesante.

SB: Penso che una città come Milano avrebbe dovuto avere il coraggio di mettere in questione anche l’ipotesi di pensare a un organismo architettonico nuovo su piazza della Scala, mantenendo la sala inalterata, perché in fondo quello che resta nell’immaginario è questo straordinario spazio dell’immaginazione dell’ascolto. Detto questo, credo che i due volumi che tu hai costruito, invece che dare forza all’edificio del Piermarini, ne denuncino ancora di più l’inadeguatezza a mantenere un rapporto con la scena urbana. Sono volumi che hanno chiaramente un carattere tecnico, non esprimono in termini architettonici delle funzioni, ed essendo arretrati non pretendono di avere una legittimità di affaccio sulla piazza…

MB: L’architettura è l’arte del possibile quindi i ragionamenti che tu fai si possono portare avanti dal punto di vista teorico, letterario. La realtà è che quello che noi abbiamo fatto è già andato al di là delle aspettative perché il primo progetto pensava addirittura che il cambiamento della macchina scenica sarebbe stato indolore rispetto ai volumi che fuoriuscivano dal profilo storico. Nelle condizioni di mandato e di programma che è stato dato credo che non avrei potuto fare meglio. Forse altri avrebbero potuto, ma è come un match di calcio: non hai mai la controprova.

La Nuova Casa Brevo by Pedrali

Brevo ha ristrutturato il suo quartier generale parigino, La Maison Brevo, puntando su innovazione e benessere per i 400 dipendenti. L'arredamento, curato da Pedrali, trasforma i 3.000 m² interni ed esterni in spazi dinamici e stimolanti, favorendo collaborazione e diverse modalità di lavoro.