Nel design siamo ormai abituati a vedere dissolversi certi confini: basti pensare alla distinzione tra spazi indoor e outdoor, sempre più sfumata grazie a materiali ibridi, arredi trasversali e un’idea di comfort che si muove con disinvoltura dentro e fuori casa. Molto più rigida, invece, è rimasta la separazione tra abitare e lavorare.

Casa e ufficio continuano a evocare immagini e funzioni diverse, con implicazioni spaziali, culturali e progettuali spesso opposte. Le esigenze cambiano, così come i gesti che abitano questi due mondi – e il design, di conseguenza, si è sviluppato lungo binari paralleli. Negli ultimi anni, però, qualcosa si è incrinato. Lo smartworking ha introdotto nuove abitudini, e la pandemia ha accelerato un cambiamento che non si è più fermato. Molti lavorano da casa, anche se le case, la maggior parte delle volte, restano arredate per vivere – non per produrre.

Eppure, esistono arredi che riescono a muoversi con agilità tra le due sfere. Tavoli da lavoro, luci tecniche, cassettiere funzionali: sono progetti nati per l’efficienza ma capaci di adattarsi al comfort. Oggetti versatili, essenziali e ben disegnati, che fanno bella figura anche fuori dal contesto per cui sono stati pensati. Ne abbiamo selezionati cinque: arredi da ufficio che vorremmo (o abbiamo già) nelle nostre case. Perché, in fondo, il buon design è quello che riesce a farsi spazio ovunque.

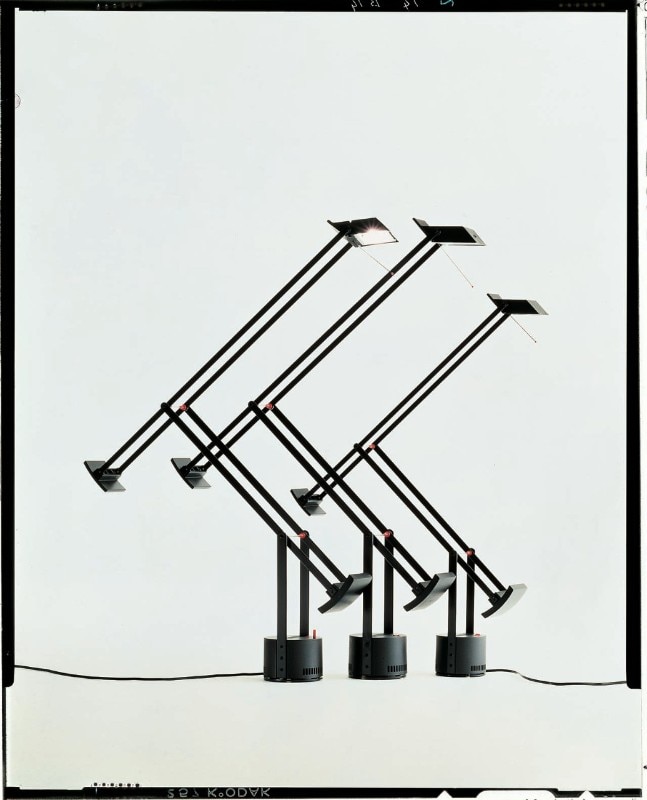

Una luce per tutti i piani

“È bella in qualsiasi posizione, è un oggetto armonioso in tutte le sue parti”, come diceva il fondatore di Artemide Ernesto Gismondi: è abbastanza per esprimere il successo trasversale di questa luce da tavolo, la prima nel suo genere, poi citata da innumerevoli progetti successivi. La sua rivoluzione sta nell’occupare pochissimo posto pur avendo una enorme libertà di movimento, garantita da quel design presto diventato icona, fatto di doppi bracci in alluminio, rivestiti in nylon e fibra di vetro e bilanciati da contrappesi che sono cifra identificativa del progetto. È una lampada “da piano”, più che da tavolo o da scrivania, un oggetto che dialoga con ogni situazione, che ha vinto il Compasso d’Oro nel 1979 ed è in collezione al MoMA, al Metropolitan e al V&A di Londra.

Un sistema modulare diventato icona globale

View gallery

View gallery

Viene da domandarsi se – quando negli anni ’60 iniziarono a progettare gli arredi per la nuova sede della USM, azienda di ferramenta e accessori in metallo a Müsingen, Svizzera – il titolare Paul Schärer e Fritz Haller già avessero in mente la rivoluzione che avrebbero provocato. Il sistema entrato in commercio nel 1965 è un arredo modulare basato su tre soli elementi: tubi in acciaio, pannelli in metallo o vetro, e quei giunti sferici in ottone cromato che, assieme alle misure standardizzate e alle proporzioni che queste determinano, hanno fatto di un arredo da ufficio un'icona della più grande trasversalità. Dalle case, agli edifici pubblici, agli showroom di tutto il mondo, USM Haller in sette decenni è stata coinvolta in ogni forma di abitazione dello spazio, oltre che in collaborazioni con l’arte e la moda, e persino in operazioni di hacking che ne hanno suggerito nuovi usi.

Una cassettiera che si muove, con una forte identità

View gallery

View gallery

È una cassettiera, fa il suo lavoro e contiene oggetti in cassetti; ma ci dovranno pur essere altre ragioni per il suo grande successo, o per il Compasso d’Oro che vince nel 1994: la trasversalità è ancora una volta la principale. Senza bisogno di adattamenti, tanto meno formali, il sistema con struttura metallica su ruote, con cassetti e ripiani in plastica (oggi Pmma riciclato) si mostra pratico e necessario in uffici, cucine, bagni, camere da letto e soggiorni. E succede così perché Mobil è forse il primo progetto, tra tanti simili, che assolve alla sua funzione ma al contempo assume una sua identità visuale indipendente, determinata appunto dalla funzione ma non dal tipo di spazio a cui sarà destinata.

Dalla Fondation Cartier alle case, senza fermata

View gallery

View gallery

Less è una di quelle “piccole architetture per interni” con cui Jean Nouvel – architetto premio Pritzker e guest editor di Domus nel 2022 – si esprime nel campo del disegno industriale. Non nasce per un ufficio qualunque, nasce per un capolavoro dello stesso autore, la Fondation Cartier di Parigi, e di quell’architettura abbraccia il concetto, fatto di una ricerca estrema della leggerezza e dell’immaterialità. C’è un’intera gamma, di cui il mobile per computer (siamo a metà ’90) riscuote molti premi, ma è il tavolo, con le sue gambe esili e il piano in lamiera piegata, ad essere l’icona più rappresentata e riconosciuta. Per la sua trasparenza visuale e le sue forme essenziali che lo avvicinano più a un’”idea” assoluta di tavolo, che non a un arredo per un luogo specifico, Less troverà presto grande richiesta anche come elemento del paesaggio domestico.

L’icona del moderno diventata regina di tutte le lounge

Quando riceve l’incarico per progettare il padiglione tedesco all’Esposizione Universale di Barcellona del 1929, Mies non si limita a concepire uno dei capolavori del moderno – copertina di manuali di storia – ma aggiunge alla sua composizione di superfici d’acqua e di pietra le sedute per i Reali di Spagna in visita, ispirate alle domus romane tra i sostegni incrociati in acciaio cromato e le cinghie di cuoio della struttura. Nel 1953 la farà mettere in produzione all’americana Knoll aprendo una seconda fase nella sua storia: la Barcellona diventerà la sedia per eccellenza con cui arredare le lobby dei grattacieli e le anticamere di uffici dirigenziali. Al contempo, assieme al daybed sempre firmato da Mies, si affermerà anche in quella che era la sua natura iniziale, diventando un elemento di rappresentanza in molte case.

Un calendario perpetuo che tutti vogliono avere (Gucci incluso)

View gallery

View gallery

Aggiungiamo alla serie di arredi un oggetto, che forse più di tutti è riuscito a diventare parte del paesaggio d’interni più che strumento tecnico da lavoro (come ad esempio una macchina da scrivere). Espressione piena del pensiero sul design di Enzo Mari, il Timor è un oggetto quasi monomaterico (plastica, e palette in pvc) e soprattutto è un progetto visuale: la sequenza delle palette con giorni, mesi e anni, il loro lettering, il loro movimento di scomparsa nel piede del calendario, con la decoratività della rotazione a ventaglio, sono tutti elementi quasi immateriali del progetto, che lo consacrano come immagine. A punto che non solo è in produzione anche oggi che non è più un dispositivo necessario, ma è ormai inserito in tutti i tipi di ambiente, ed è anche stato protagonista di rivisitazioni come quella con cui Gucci lanciava la sua campagna “ancora”, colma di omaggi al design moderno milanese.