Ogni anno, Domus dedica il numero di dicembre all’Italia, Paese in cui nacque e da dove continua a guardare il mondo. Se l’anno scorso avevamo deciso d’indagare le sue fragilità, quest’anno abbiamo scelto il suo contraltare: la ricerca dell’eccellenza, il saper fare alta qualità, capacità che il mondo ci ammira da sempre e che ci aiuta a guardare al futuro nel momento di grande disruption che stiamo attraversando.

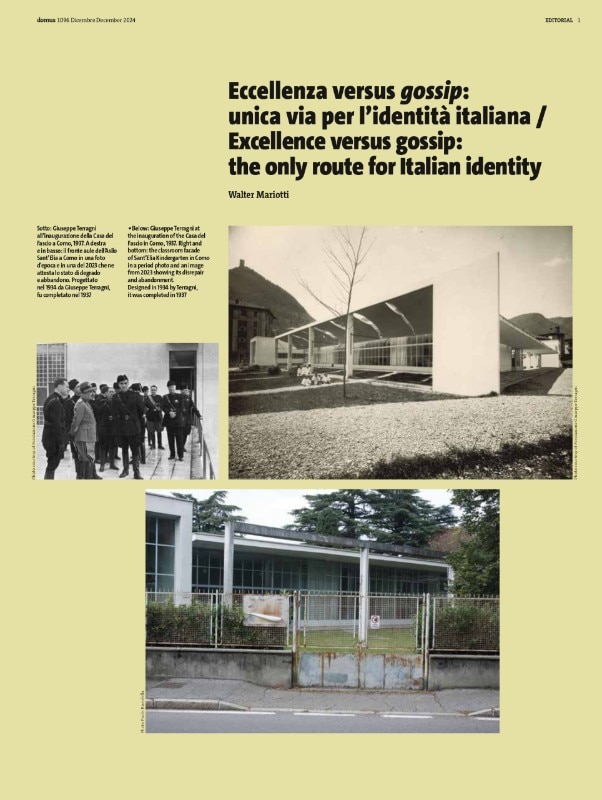

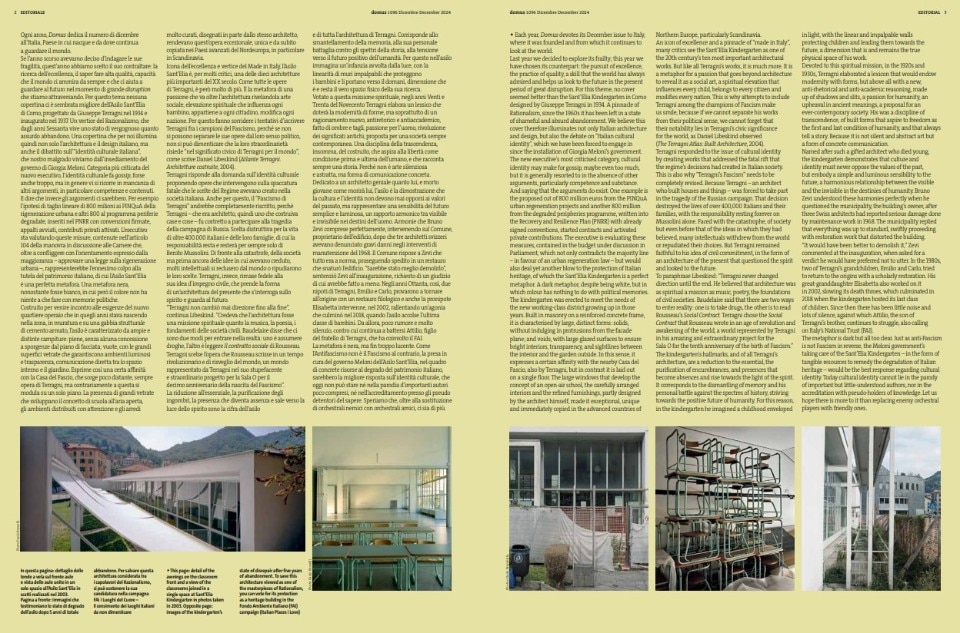

Per questo tema nessuna copertina ci è sembrata migliore dell’Asilo Sant’Elia di Como, progettato da Giuseppe Terragni nel 1934 e inaugurato nel 1937. Un vertice del Razionalismo, che dagli anni Sessanta vive uno stato di vergognoso quanto assurdo abbandono. Una copertina che per noi illumina quindi non solo l’architettura e il design italiano, ma anche il dibattito sull'“identità culturale italiana”, che nostro malgrado viviamo dall’insediamento del governo di Giorgia Meloni.

Categoria più criticata del nuovo esecutivo, l’identità culturale fa gossip, forse anche troppo, ma in genere vi si ricorre in mancanza di altri argomenti, in particolare competenze e contenuti. E dire che invece gli argomenti ci sarebbero. Per esempio l’ipotesi di taglio lineare di 800 milioni ai PINQuA della rigenerazione urbana e altri 800 al programma periferie degradate, inseriti nel PNRR con convenzioni firmate, appalti avviati, contributi privati attivati. L’esecutivo sta valutando queste misure, contenute nell’articolo 104 della manovra in discussione alle Camere che, oltre a confliggere con l’orientamento espresso dalla maggioranza – approvare una legge sulla rigenerazione urbana – rappresenterebbe l’ennesimo colpo alla tutela del patrimonio italiano, di cui l’Asilo Sant’Elia è una perfetta metafora.

Una metafora nera, nonostante fosse bianco, in cui però il colore non ha niente a che fare con memorie politiche. Costruito per venire incontro alle esigenze del nuovo quartiere operaio che in quegli anni stava nascendo nella zona, in muratura e su una gabbia strutturale di cemento armato, l’asilo è caratterizzato da ampie e distinte campiture: piene, senza alcuna concessione a sporgenze dal piano di facciata; vuote, con le grandi superfici vetrate che garantiscono ambienti luminosi e trasparenza, comunicazione diretta tra lo spazio interno e il giardino.

Terragni risponde alla domanda sull’identità culturale proponendo opere che intervengono sulla spaccatura fatale che le scelte del Regime avevano creato nella società italiana.

Esprime così una certa affinità con la Casa del Fascio, che sorge poco distante, sempre opera di Terragni, ma contrariamente a questa si modula su un solo piano. La presenza di grandi vetrate che sviluppano il concetto di scuola all’aria aperta, gli ambienti distribuiti con attenzione e gli arredi molto curati, disegnati in parte dallo stesso architetto, rendevano quest’opera eccezionale, unica e da subito copiata nei Paesi avanzati del Nordeuropa, in particolare in Scandinavia.

Icona dell’eccellenza e vertice del Made in Italy, l’Asilo Sant’Elia è, per molti critici, una delle dieci architetture più importanti del XX secolo. Come tutte le opere di Terragni, è però molto di più. È la metafora di una passione che va oltre l’architettura rivelandola arte sociale, elevazione spirituale che influenza ogni bambino, appartiene a ogni cittadino, modifica ogni nazione. Per questo fanno sorridere i tentativi d’iscrivere Terragni fra i campioni del Fascismo, perché se non si possono separare le sue opere dal loro senso politico, non si può dimenticare che la loro straordinarietà risiede “nel significato civico di Terragni per il mondo”, come scrive Daniel Libeskind (Atlante Terragni. Architetture costruite, 2004).

Terragni risponde alla domanda sull’identità culturale proponendo opere che intervengono sulla spaccatura fatale che le scelte del Regime avevano creato nella società italiana. Anche per questo, il “Fascismo di Terragni” andrebbe completamente riscritto, perché Terragni – che era architetto, quindi uno che costruiva case e cose – fu costretto a partecipare alla tragedia della campagna di Russia. Scelta distruttiva per la vita di oltre 400.000 italiani e delle loro famiglie, di cui la responsabilità resta e resterà per sempre solo di Benito Mussolini.

Di fronte alla catastrofe, della società ma prima ancora delle idee in cui avevano creduto, molti intellettuali si reclusero dal mondo o ripudiarono le loro scelte. Terragni, invece, rimase fedele alla sua idea d’impegno civile, che prende la forma di un’architettura del presente che s’interroga sullo spirito e guarda al futuro.

“Terragni non cambiò mai direzione fino alla fine”, continua Libeskind. “Credeva che l’architettura fosse una missione spirituale quanto la musica, la poesia, i fondamenti delle società civili. Baudelaire disse che ci sono due modi per entrare nella realtà: uno è assumere droghe, l’altro è leggere Il contratto sociale di Rousseau. Terragni scelse l’opera che Rousseau scrisse in un tempo rivoluzionario e di risveglio del mondo, un mondo rappresentato da Terragni nel suo stupefacente e straordinario progetto per la Sala O per il decimo anniversario della nascita del Fascismo”.

La riduzione all’essenziale, la purificazione degli ingombri, la presenza che diventa assenza e sale verso la luce dello spirito sono la cifra dell’asilo e di tutta l’architettura di Terragni. Corrisponde allo smantellamento della memoria, alla sua personale battaglia contro gli spettri della storia, alla tensione verso il futuro positivo dell’umanità. Per questo nell’asilo immagina un’infanzia avvolta dalla luce, con la linearità di muri impalpabili che proteggono i bambini e li portano verso il domani, dimensione che è e resta il vero spazio fisico della sua ricerca.

Votato a questa missione spirituale, negli anni Venti e Trenta del Novecento Terragni elabora un lessico che doterà la modernità di forme, ma soprattutto di un ragionamento nuovo, antiretorico e antiaccademico, fatto di ombre e tagli, passione per l’uomo, rivoluzione dei significati antichi, proposta per una società sempre contemporanea. Una disciplina della trascendenza, insomma, del costruito, che aspira alla libertà come condizione prima e ultima dell’umano, e che racconta sempre una storia. Perché non è arte silenziosa e astratta, ma forma di comunicazione concreta.

Dedicato a un architetto geniale quanto lui, e morto giovane come morirà lui, l’asilo è la dimostrazione che la cultura e l’identità non devono mai opporsi ai valori del passato, ma rappresentare una sensibilità del futuro semplice e luminosa, un rapporto armonico tra visibile e invisibile nei destini dell’uomo. Armonie che Bruno Zevi comprese perfettamente, intervenendo sul Comune, proprietario dell’edificio, dopo che tre architetti svizzeri avevano denunciato gravi danni negli interventi di manutenzione del 1968. Il Comune rispose a Zevi che tutto era a norma, proseguendo spedito in un restauro che snaturò l’edificio. “Sarebbe stato meglio demolirlo”, sentenziò Zevi all’inaugurazione, richiesto di un giudizio di cui avrebbe fatto a meno.

Negli anni Ottanta, così, due nipoti di Terragni, Emilio e Carlo, provarono a tornare all’origine con un restauro filologico e anche la pronipote Elisabetta intervenne, nel 2002, rallentando un’agonia che culminò nel 2018, quando l’asilo accolse l’ultima classe di bambini. Da allora, poco rumore e molto silenzio, contro cui continua a battersi Attilio, figlio del fratello di Terragni, che ha coinvolto il FAI.

La metafora è nera, ma fin troppo lucente. Come l’Antifascismo non è il Fascismo al contrario, la presa in cura del governo Meloni dell’Asilo Sant’Elia, nel quadro di concrete risorse al degrado del patrimonio italiano, sarebbero la migliore risposta sull’identità culturale, che oggi non può stare né nella parodia d’importanti autori poco compresi, né nell’accreditamento presso gli pseudo detentori del sapere. Speriamo che, oltre alla sostituzione di orchestrali nemici con orchestrali amici, ci sia di più.