“Il verde sul grigio”. Quasi un claim, un rischio di semplificazione; ma non è questo il caso, se si parla di Emilio Ambasz, il poliedrico precursore della “green architecture”. La frase è sintesi di un’intera filosofia di progettazione, e di conseguente azione, portata avanti in cinque decenni, dove ricoprire o integrare massivamente le costruzioni – ognuna una “sfida alla natura” – col verde corrisponde ad una restituzione del terreno che quella costruzione ha occupato. Ambasz da sempre si è collocato sul fronte più avanzato della ricerca, che si trattasse di dar forma a uno spaccato culturale del design italiano da curatore al MoMA della mostra Italy: the new domestic landscape nel 1972, o di fissare in materia un pensiero provocatorio sulla presenza del verde nelle città come con la Prefectural International Hall di Fukuoka. Nei primi ‘80, i diversi spunti di questa teoria di integrazione tra fabbricato/fabbrica e natura venivano condensati in un progetto che li andava a testare entro un paesaggio molto caratterizzato, quello texano, dove collocare un complesso di uffici e laboratori. Domus pubblicava l’esperimento nel febbraio del 1983, sul numero 636.

L’Usine Verte

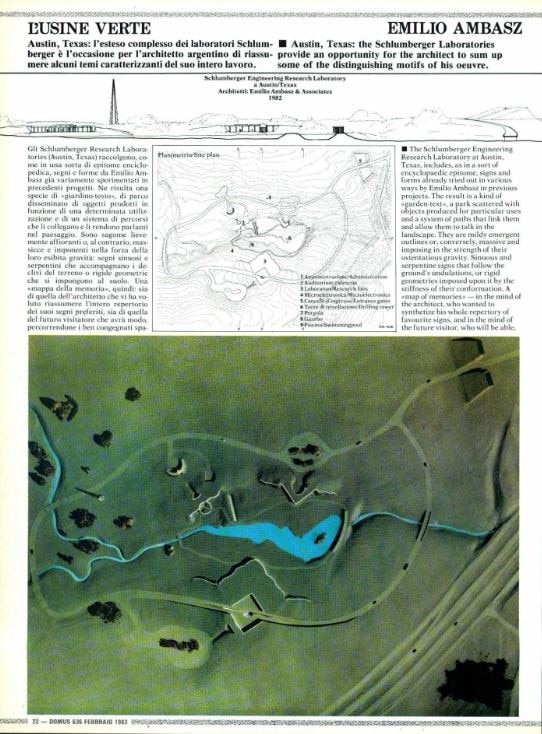

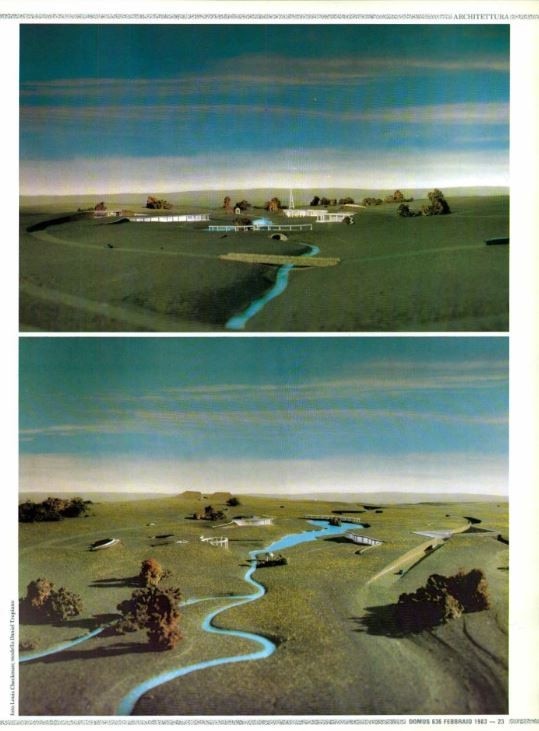

Gli Schlumberger Research Laboratories (Austin, Texas) raccolgono, come in una sorta di epitome enciclopedica, segni e forme da Emilio Ambasz già variamente sperimentati in precedenti progetti. Ne risulta una specie di “giardino-testo”, di parco disseminato di oggetti prodotti in funzione di una determinata utilizzazione e di un sistema di percorsi che li collegano e li rendono parlanti nel paesaggio. Sono sagome lievemente affioranti o, al contrario, massicce e imponenti nella forza della loro esibita gravità: segni sinuosi e serpentini che accompagnano i declivi del terreno o rigide geometrie che si impongono al suolo. Una “mappa della memoria”, quindi: sia di quella dell’architetto che vi ha voluto riassumere l’intero repertorio dei suoi segni preferiti, sia di quella del futuro visitatore che avrà modo, percorrendone i ben congegnati spazi, di ricostruirne le suggestioni ricollegandole alla precisa individualità di un suo autonomo “ricordare”.

L’interesse per lo spazio come luogo del rituale sociale ed individuale travalica infatti la ricerca della forma architettonica in sé: si fa ricerca non della perpetuazione delle forme, ma della sostanza del vivere. La presenza di suggestioni architettoniche che fanno pensare a portici e colonne, archi e gazebi, non deve trarre in inganno, né suggerire una facile forma di escape nello storicismo prétà-porter: l'interesse qui sembra essere la messa in luce di archetipi che appartengono alla storia di una cultura e di un modo di usare lo spazio.

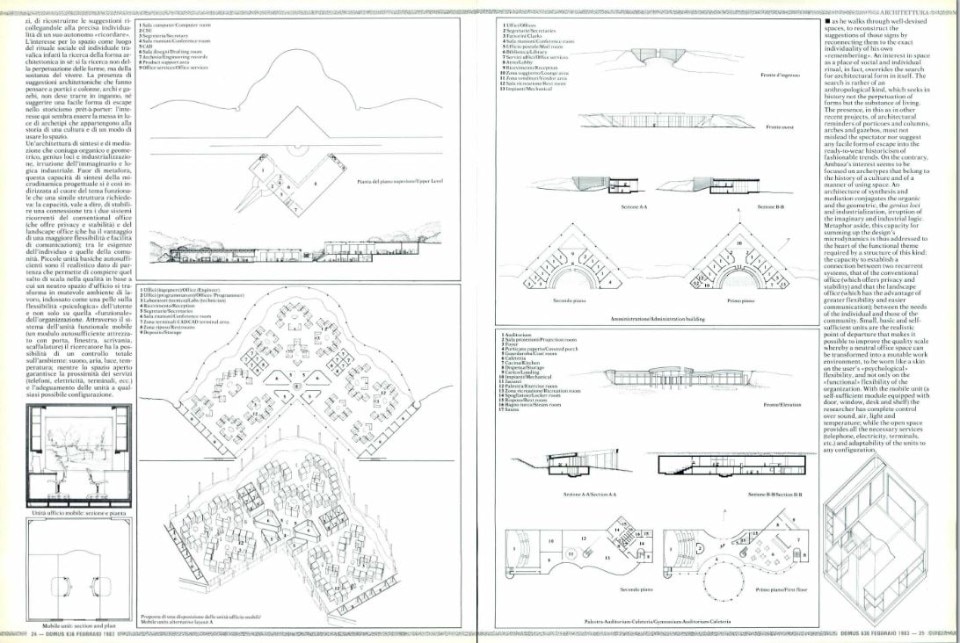

Un’architettura di sintesi e di mediazione che coniuga organico e geometrico, genius loci e industrializzazione, irruzione dell'immaginario e logica industriale. Fuor di metafora, questa capacità di sintesi della microdinamica progettuale si è così indirizzata al cuore del tema funzionale che una simile struttura richiedeva: la capacità, vale a dire, di stabilire una connessione tra i due sistemi ricorrenti del conventional office (che offre privacy e stabilità) e del landscape office (che ha il vantaggio di una maggiore flessibilità e facilità di comunicazioni); tra le esigenze dell’individuo e quelle della comunità.

Piccole unità basiche autosufficienti sono il realistico dato di partenza che permette di compiere quel salto di scala nella qualità in base a cui un neutro spazio d’ufficio si trasforma in mutevole ambiente di lavoro, indossato come una pelle sulla flessibilità “psicologica” dell’utente e non solo su quella “funzionale” dell’organizzazione. Attraverso il sistema dell’unità funzionale mobile (un modulo autosufficiente attrezzato con porta, finestra, scrivania, scaffalature) il ricercatore ha la possibilità di un controllo totale sull’ambiente: suono, aria, luce, temperatura; mentre lo spazio aperto garantisce la prossimità dei servizi (telefoni, elettricità, terminali, ecc.) e l'adeguamento delle unità a qualsiasi possibile configurazione.