Quando non sono il miraggio della fuga sull’isola deserta, o la favola naïf di aprire un chiringuito sulla spiaggia per vivere di sole e piadine, a stuzzicare la voglia di “mollare tutto” e darsi alla macchia per riconciliarsi con sé stessi e con il mondo, arriva il vernacolo che a tutte le latitudini offre soluzioni catartiche non così drastiche: rascard valdostani, masi alpini, dammusi di Pantelleria, nuraghe sardi e trabocchi abruzzesi sono la nuova frontiera dell’evasione, per una pausa temporanea o permanente dal trambusto metropolitano.

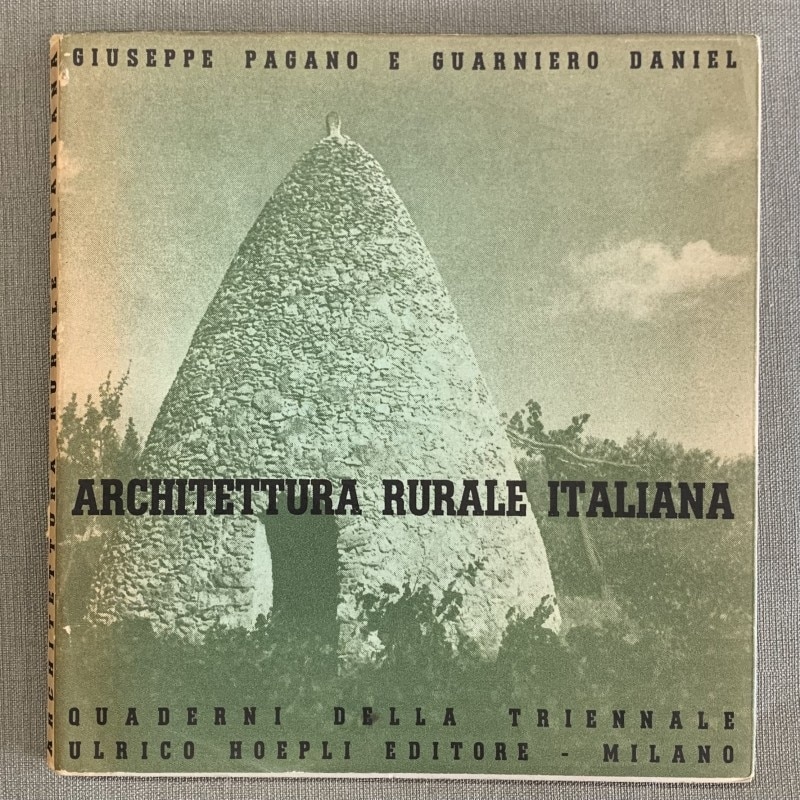

I trulli spiccano nel panorama dell'architettura vernacolare italiana col candore dei loro coni fiabeschi, immersi nella zona della Puglia compresa tra Bari, Taranto e Brindisi (con massima concentrazione ad Alberobello) tra il verde di ulivi, viti e mandorli e il rosso sanguigno della terra. Portati sotto i riflettori del pensiero architettonico globale come esempi illustri di architettura spontanea (dalla ricerca "Architettura Rurale Italiana" di Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel , presentata alla Triennale di Milano del 1936, alla mostra “Architettura Primitiva” a cura di Bernard Rudofsky al Moma di New York nel 1964, e da lui tradotta nel libro "Architettura Senza Architetti"), oggi i trulli sono classificati Patrimonio Unesco e sono sempre più una meta ambita per chi rielabora, sulle orme di Walden, il tema della “capanna nel bosco” (in questo caso, “in campagna”) come archetipo per riconquistare la dimensione più autentica della vita e il contatto con la natura.

Prodotto di un’antica e pragmatica cultura rurale, il trullo nasce come stallo di attrezzi o pagliaio, per poi divenire abitazione evolutasi nei secoli in diverse configurazioni: impianto circolare o squadrato, sviluppo verticale a uno o più gradoni, copertura a tumulo (in terra) o a tipico cappello conico, nucleo in forma singola o aggregata. Nella varietà tipologica, alcuni elementi comuni: la base, con struttura muraria a sacco, composta da due strati di pietra calcarea locale posati a secco e interposta intercapedine di pietrisco; la copertura, realizzata con pietre disposte ad anelli concentrici e sfalsati in altezza, che generano all’interno una “falsa volta” a tholos completamente autoportante; i tetti conici, rivestiti esternamente da lastre di pietra calcarea grezza o appena sbozzata, disposte in leggera pendenza di modo da fare defluire l’acqua piovana.

Straordinario esempio di architettura bioclimatica, il trullo rispetta i principi del risparmio (di materiale e di fatica) e del minimo impatto ambientale: la tecnologia a secco in pietra locale prevede una riduzione dei costi, una facile smontabilità e ottime prestazioni statiche; la stratificazione del sistema murario a sacco e il suo considerevole spessore mantengono elevate proprietà isolanti e una rilevante inerzia termica; l’intonaco bianco in malta di calce e la pianta compatta favoriscono riparo dal caldo mentre la struttura voltata consente la ventilazione naturale tramite ”effetto camino” grazie all’apertura (spesso) presente in sommità per la fuoriuscita della aria.

Per tutte queste ragioni pratiche, ma anche per la magia e il romanticismo che aleggiano intorno a queste costruzioni singolari e vagamente oniriche, negli ultimi decenni sono state frequenti le operazioni di recupero, amplificate mediaticamente anche dalla corsa di personaggi dello spettacolo, del cinema e della moda ad accaparrarsi un trullo per trasformarlo nel proprio “buen retiro”: da interventi che hanno saputo rileggere il genius loci senza rinunciare ad una firma contemporanea (tra i tanti, Giuseppe Gurrieri studio, Casa ACO, Valle d’Itria, 2022; Flore&Venezia, Trulli Vittoriani, Ostuni 2016; De Napoli Architetti, Trulli RA-Abitazione Privata "Chiancarella", Cisternino, Brindisi 2013), fino a imponenti e meno sensibili operazioni di marketing immobiliare ad uso turistico e commerciale.

Indipendentemente dalla modalità, se tali iniziative di rinnovamento sono indispensabili per restituire vita a beni ormai deprivati della loro vocazione originaria che altrimenti languirebbero nel degrado, resta talvolta la sonora stonatura di succursali di boutique hotels incastonate tra gli ulivi e di “pseudo-capanne” patinate con piscina a sfioro e raffinati impianti di domotica: perché, se non sono in discussione la naturale stratificazione storica e il rifiuto alla conservazione del passato come reliquia, resta legittimo il dubbio sulla distorsione semantica dai valori di autentica semplicità che tale curiosa tipologia architettonica storicamente custodiva.

Immagine di apertura: Flore&Venezia Arkitetti, Trulli Vittoriani, Ostuni 2016. Foto Claudio Palma