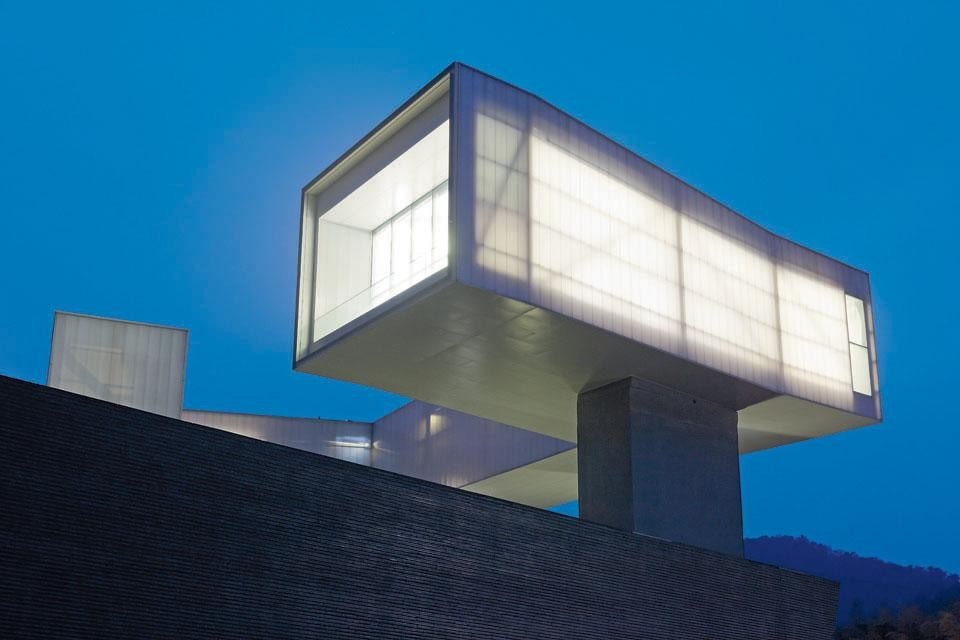

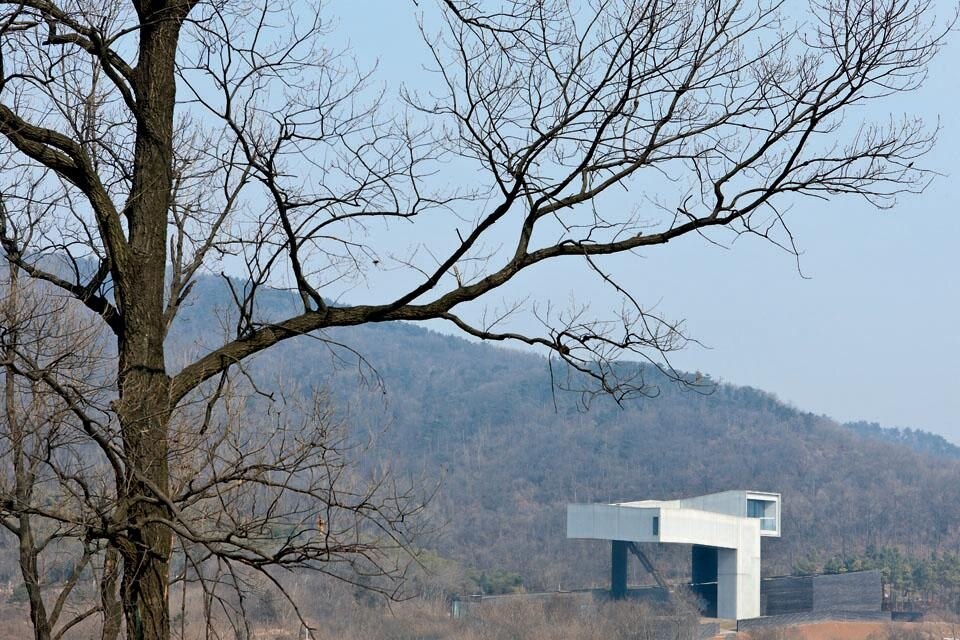

Pur agendo come un’immagine, il museo genera una moltitudine di sensazioni ed esperienze non fotografabili

Associate-in-Charge Architect: Hideki Hirahara

Project Architects: Clark Manning, Daijiro Nakayama

Project Team: Joseph Kan, Jongseo Lee, Richard Liu, Sarah Nichols

Associate Architect: Architectural Design Institute, Nanjing University Structural engineering consultant: Guy Nordenson and Associates

Lighting design: L'observatoire International

Client: Nanjing Foshou Lake Architecture and Art Developments ltd