Al centro della serie più lunga di opere probabilmente mai eseguita da Andy Warhol, Shadows, il Direttore del Dia Michael Govan teneva nel maggio scorso la sua prolusione alla stampa, in vista dell’imminente inaugurazione della nuova sede del Dia Center a Beacon (sulle rive del fiume Hudson, in una ex fabbrica di scatole per biscotti, su un area di quasi 100.000 metri quadri) descrivendo brevemente, ma impeccabilmente la storia e gli obbiettivi del progetto. Scorrevano nel commosso, ma lucido discorso di Govan i desideri, le impressioni originali e le intuizioni che hanno influito sulla scelta di un edificio tanto singolare.

Per chi scrive il ricordo di questo progetto – che segna un cambiamento decisivo nella concezione di ‘museo’ per l’arte contemporanea – andava a circa due anni fa, sull’altra costa degli Stati Uniti, quando durante un reportage su Los Angeles per Domus, su suggerimento di Richard Koshalek, mi sono spinto fino alla residenza di Robert Irwin. Dopo un centinaio di miglia percorse in auto sotto una pioggia che non ha mai smesso di cadere (singolare anche in febbraio, per la California del Sud), ho incontrato un artista che, nel pieno della sua maturità, dopo una carriera interamente consacrata allo spazio teorico dell’opera concettuale, aveva deciso di passare direttamente all’azione sullo spazio abitabile. La più grande occasione per Irwin (dopo l’episodio del giardino nel nuovo Getty Center, interessante anche se un po’ confuso nella curiosa Acropoli voluta da Richard Meier) era rappresentata proprio dall’allora immaginata, ora reale nuova sede del Dia a Beacon.

Per l’intima, riservata natura dell’artista, la sua totale assenza di quella infinita presunzione che segna invece pensieri, parole e opere della maggioranza degli architetti – superstar o meno – nella conversazione sostanzialmente filosofica che avemmo, il Dia pareva la naturale, modesta conseguenza di una espansione dei suoi concetti di opera d’arte, che invita alla riflessione e al ragionamento sui fenomeni della visione e, quindi, dell’essere. Quindi per Irwin l’intervento si sarebbe limitato al disegno dell’orto/giardino esterno, la scelta delle essenze, e in generale alla cura del paesaggio intorno all’edificio, insieme a una sorta di master plan e a limitati interventi di disegno su particolari, come pavimentazioni, ringhiere, porte, finestre: passaggi e accessi, o uscite, da e per il mondo esterno al museo.

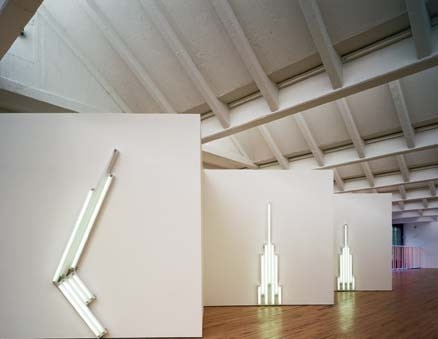

E invece, come pare ora mirabilmente riadattata da Irwin e dallo studio OpenOffice (Alan Koch, Linda Taalman, Lyn Rice e Galia Solomonoff), l’ex fabbrica nuova sede del Dia è destinata a diventare un’alternativa dignitosamente povera alle fantasmagorie da Guggenheim, all’invadenza, per non dire prepotenza, dell’architettura museale sul senso e la fisicità naturalmente ‘deboli’ dell’arte: un importante risultato, ottenuto grazie certamente a un’eccezionale collezione di opere e di artisti (principalmente americani) che dagli anni ’60 ad oggi hanno effettivamente modificato l’idea di arte, ma anche a spazi incredibilmente generosi che, in una scala forse oggi unica al mondo (si può paragonargli forse la Fondazione Judd a Marfa, nel Texas), offrono al visitatore la possibilità di esperire davvero completamente il senso e il respiro di opere/progetto davvero monumentali. Basti citare solo alcuni dei lavori espressamente ricostruiti o creati appositamente: la serie dei Monuments/Per V. Tatlin di Dan Flavin che attraversa per tutta la lunghezza un’intera ala dell’edificio, o la stanza dei Sei Specchi Grigi di Gerhard Richter, che rinuncia alla pittura come tecnica ma nell’enormità delle superfici riflettenti, anche se opache, ripropone all’osservatore lo spiazzante effetto della sua stessa immagine e di quella dell’ambiente, rispecchiati e filtrati come dall’occhio del pittore tedesco.

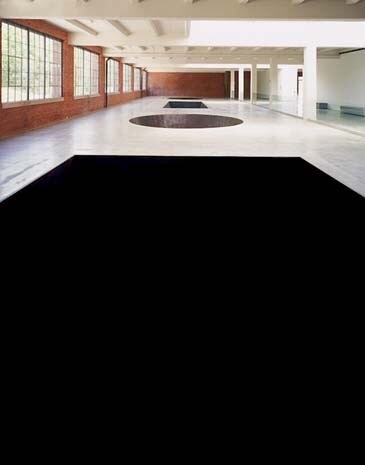

E non può non prendere di soprassalto il visitatore stesso l’accesso all’opera forse più ‘bella’, sicuramente più magnetica, dell’intero museo, North, East, South, West di Michael Heizer, progetto concettualmente iniziato nel 1967, con un modellino che, in una delle migliaia di foto del compendioso e bellissimo catalogo Dia:Beacon, un giovanissimo Heizer tiene tra le mani: ovvero quattro gigantesche forature del suolo, dalle forme primarie in pianta e in sezione (quadrato, cerchio, triangolo, cono, tronco di cono), ‘foderate’ al Dia:Beacon di acciaio lasciato al naturale, sorta di voragini che esercitano sull’occhio e sulla percezione del visitatore l’irresistibile attrazione dell’abisso, dell’ignoto e dell’inconoscibile (nei vuoti più profondi non si riesce a vedere il fondo, che nel cono è addirittura un punto).

La mediazione della forma geometrica – e un’attenta sorveglianza dei visitatori che possono accedere solo in piccolissimi gruppi – è l’unico impedimento al lasciarsi andare in quei vuoti, lo strumento per un’esperienza ‘sicura’ del senso di ritorno a Gea che Heizer (autore di enormi progetti di land art, come Double Negative e City – ancora in costruzione nel deserto del Nevada) ha voluto evocare. E qui al Beacon la circostanza che le aperture siano ricavate in un enorme piano di cemento e che la luce arrivi ad esse da normalissime finestre o shed, invece che dal cielo, nulla toglie al senso panico di un’opera che attraversa come una freccia la mente e le percezioni di ogni essere evoluto che si trovi in sua presenza. Non c’è del resto qui lavoro o artista – da John Chamberlain a Sol LeWitt, da Bruce Nauman a Richard Serra, da Joseph Beuys a Robert Smithson – che non trovi spazio, allestimento, illuminazione ideali o perlomeno idealmente pensati per loro, fino all’apoteosi dell’affascinante lavoro di Walter DeMaria, The Equal Area Series.

Già autore del Lightning Field (Campo di Parafulmini), uno dei primi progetti con cui il Dia rivelò la sua coraggiosa natura sperimentale al mondo dell’arte, De Maria riproduce qui, in due sale attigue, gigantesche, simmetriche e ‘riflesse’, le forme del cerchio e del quadrato: realizzate in acciaio lucido, e accoppiate, in dimensioni leggermente differenti ma sempre di aree (come da titolo dell’opera) equivalenti.

Sarà la maniacale e perfetta matematica che presiede alle dimensioni delle coppie (dodici in tutto), sarà l’effetto di scomparsa e riapparizione dei segni dato dalla superficie perfettamente lucida dell’acciaio – a seconda di come la luce naturale o il riflesso del gigantesco vuoto bianco che le attornia incidano su di esse: ma l’effetto d’insieme è quello di un vasto universo artificiale, dove regole incomprensibili presiedono al vuoto che però continua ad espandersi per effetto della dinamica delle forme pure.

Solo un leggero difetto della vista, che da qualche anno mi impedisce di percepire la visione del bianco totale, viene a disturbare la possibilità di un’esperienza quasi mistica. Sulle nuvole, sulla pagina vuota di un libro, sulle pareti delle sale di De Maria che implodono per l’effetto delle enormi dimensioni, alcuni microscopici e dinamici puntini scuri continuano per me a galleggiare nel campo visivo, che un occhio normale percepirebbe completamente bianco: e impediscono la sensazione di vuoto che pare indispensabile contorno all’astrazione visiva dal resto del mondo, che per definizione è l’anima dell’arte concettuale e che ne fa appunto un’espressione teorica, l’impossibile aspirazione a un ordine (o disordine) perfettamente controllato da occhio e mente umani.

Questo leggero difetto non fa però che aumentare la simpatia e la comprensione per gli sforzi, davvero sovra-umani, degli artisti che come Walter De Maria si impegnano in questa ricostruzione, alla ricerca di un’idea di spazio adatto all’espressione di Utopia: il luogo che non c’è, la perduta musa dell’arte (già d’avanguardia) contemporanea, con la sua disperata aspirazione al ripensamento, se non alla rivoluzione, del resto del mondo.