Sulla scia della fama di Enric Miralles come inventore di spazi pubblici per Barcellona, il Parco dei Colori (postumo) conferma la sua grande energia creativa e la fede nella collaborazione con le comunità urbane. Testo di Pernilla Magnusson. Fotografia di Duccio Malagamba.

I politici locali spagnoli, sempre in cerca di voti, sono anche sempre entusiasticamente d’accordo nel servirsi degli interventi di rinnovo urbano come mezzo di promozione personale: e si danno molto da fare, per ottenere dai governi di Madrid e di Bruxelles quanti più contributi possibili per le loro città. La ricetta è la stessa, da Barcellona a Bilbao, da Valencia a Santiago de Compostela. Sono però le dimensioni della città che alla fine determinano l’entità dei fondi concessi e la scala dell’intervento: tutti gli altri aspetti vengono decisi in base alla valutazione delle singole comunità.

Dopo avere operato con successo su aree ai bordi dei nuclei urbani, nel 1994 il compianto Enric Miralles e la sua partner Benedetta Tagliabue ricevettero l’incarico di progettare la riqualificazione di una parte periferica di Mollet del Vallés, città-dormitorio non molto attraente della cintura industriale di Barcellona, a una decina di chilometri in direzione nord-est. I lavori sono durati sette anni e il risultato è il Parco dei Colori.

“Voglio fare un parco che la gente possa mangiare”: si dice che questa sia stata la frase pronunciata da Miralles, con il suo tipico, appassionato entusiasmo, quando si mise a progettare l’opera. Che la frase sia vera o inventata poco importa: certo è che in alcuni schizzi iniziali si vede una specie di mappa figurata, in cui le diverse situazioni quotidiane sono rappresentate in modo scherzoso, come forme colorate simili a grandi frutti. Benedetta Tagliabue, coautore del progetto, ricorda l’influenza che in questa fase ebbe un disegno della serie China di David Hockney, racconto di un viaggio immaginario dell’artista.

Il parco di Mollet – che inizialmente comprendeva un edificio da adibire a centro sociale e un’area giochi per i bambini – occupa una superficie di circa 10.000 metri quadrati che era solo un’anonima distesa di terreno, fra il quartiere residenziale di Santa Rosa e quello di Plana Lledó. La mancanza di qualsiasi elemento che le potesse dare carattere ha reso necessario un intervento radicale di ridefinizione: l’adozione di una nuova serie di codici urbani ha contribuito a trasformarla da luogo marginale ad area di uso pubblico, in grado di soddisfare le grandi aspettative della popolazione residente. Nelle ambizioni della comunità locale è sempre stato presente un concetto-guida: creare un “paesaggio sociale”, ossia riconfigurare l’area per farla diventare un luogo d’incontro e un palcoscenico per le attività collettive.

Anche se il Parco dei Colori offre la possibilità di approcci vari e diversi, a seconda del punto dal quale si arriva, si ha in ogni caso l’impressione di addentrarsi in un luogo irreale e fantastico. Che il visitatore entri da ovest e scenda nel parco, percorrendone via via i diversi livelli, o che entri da est e scopra il parco poco a poco, attraverso gli alberi, i suoi passi sono sempre guidati dal paesaggio: fisso, come congelato. Questa configurazione artificiale rialza sopra la quota del terreno l’area in origine destinata al centro sociale (nell’angolo nord del sito) creando un percorso che serpeggia nel parco e definisce vari spazi per le attività o la sosta. A mezza strada, lungo il perimetro, la vista si apre in una ‘balconata’ e poi gira verso un’ampia rampa di accesso al parco. È da questo punto, con un giardino che si dispiega ai suoi piedi, che al visitatore torna spontanea alla mente una domanda del tempo dell’infanzia: “Vieni a giocare?”.

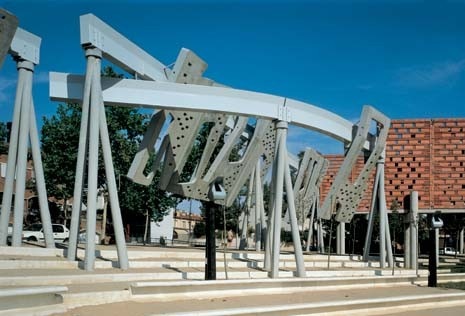

Subito sotto, una gradinata sale nell’aria, sopra il pavimento multicolore del teatro all’aperto. Una serie di schermi sostenuti da pilastri gira tutt’attorno al teatro e poi s’inoltra nel parco. Filtrando delicatamente attraverso questi schermi, la luce crea zone d’ombra e di sole che mutano continuamente, e individua i punti in cui si possono svolgere attività nelle varie ore del giorno e nelle diverse stagioni dell’anno.

Con il cimitero di Igualada, Miralles si era cimentato con il tema di “come condizioni diverse di tempo possano essere espresse dalla forma”. Anche la forma rivoluzionaria del Parco dei Colori dà al visitatore l’impressione di muoversi in uno spazio senza tempo. Questa somiglianza, questa interrelazione fra i progetti di Miralles consente di situare il progetto in un contesto più ampio. Il Parco dei Colori è un’autentica vetrina delle diverse forme e dei diversi concetti del tempo e del suo scorrere, ingegnosamente risolti con l’idea di un luogo “in cui piove ogni mattina”: un’idea suggerita dalle tracce d’acqua lasciate dai getti discontinui delle fontane. Le loro vasche dalle forme arrotondate, rivestite di ceramica blu, occhieggiano fra gli alberi come piccole pozze di acqua pietrificata.

La finezza delle allusioni poetiche allo scorrere del tempo contrasta con la deliberata ‘goffaggine’ dell’arredo. Come il ricordo di un sogno bellissimo o di un viaggio indimenticabile trae il suo incanto dal susseguirsi degli eventi, così il fascino del parco non è dovuto ai singoli oggetti. È il disegno generale che provoca il visitatore e lo impegna in un gioco divertente di scale e di dettagli: facendolo sentire o troppo piccolo, quando è seduto su una panca con i piedi penzoloni, o troppo grande, quando si avvicina a uno dei lampioni, bassi e tarchiati come gnomi. In tutto il parco la vegetazione è trattata come un elemento strutturale. Raggruppati per specie, quasi fossero piccole foreste artificiali, gli alberi contribuiscono a formare gli elementi di separazione fra le varie aree funzionali: i gelsi sono allineati lungo il terreno di gioco dei bambini, sulla ‘balconata’; i salici circondano le fontane, in basso; e gli eucalipti seguono la linea del perimetro.

Come nelle opere di Antoni Gaudí e di José Maria Jujol, la contaminazione semantica fra naturale (la vegetazione) e artificiale (l’arredo) produce un “paese della fantasia”, che a volte può risultare anche un po’ fastidioso. È un sogno, ma il sogno di chi? Nel Parco dei Colori Miralles ha insistito sul ruolo importante che il continuo dialogo con il quartiere ha avuto nell’evoluzione del progetto. Il carattere festoso del parco nasce dalla sua “topografia sociale”: un modo per superare le deficienze che il sito presentava all’origine e soddisfare l’esigenza di avere a disposizione un luogo pubblico di incontro e aggregazione.

Ho visitato il parco la sera dell’inaugurazione: una calda e buia sera di luglio, con la gente che si godeva lo spettacolo dei Fura dels Baus. Si era creata un’atmosfera un po’ da Medioevo: c’era un fuoco, e attraverso le fiamme si scorgeva l’immagine di una gigantesca donna metallica che faceva l’amore con il parco, mentre gli attori, sospesi in aria per mezzo di gru, le saltellavano attorno come lucciole in amore, contro uno sfarfallio di luce che proveniva da enormi proiettori. Gli elementi principali dello spettacolo – messaggi contraddittori, giustapposizioni di tempo, giochi di scala – riflettevano lo spirito del progetto. Nel buio gli spettatori non abituati a questo nuovo paesaggio, sospinti dalla folla, incespicavano continuamente l’uno nell’altro: ma neppure qualche piccolo incidente ha sminuito l’eccitazione del momento.

Quando sono ritornata, un anno e mezzo dopo, in una grigia mattina di dicembre, ero curioso di vedere come si comportava il parco “lasciato a se stesso”. Un ettaro non è una grande superficie per una struttura di questo genere: tuttavia, anche se in quel momento succedevano parecchie cose – un gruppo di pensionati che giocavano alle bocce, bambini che ruzzolavano nella zona loro riservata, due ragazze che avevano improvvisato una colazione, una coppia di pattinatori che volteggiava nel teatro all’aperto, una famiglia che portava a spasso il cane –, il parco non sembrava affollato.

C’è abbastanza spazio perché “ognuno possa marcare il proprio territorio”, come avrebbero detto gli Smithson: eppure ognuno è sempre in grado di vedere ciò che fa l’altro. La combinazione di materiali dalle diverse texture (cemento colorato, mattone, ceramica, acciaio e legno), e le luci e le ombre continuamente cangianti rendono il parco iridescente e imprevedibile, fino negli angoli più remoti. Si può scoprirlo passo passo, come una gustosa metafora dei molteplici aspetti della città, oppure farne l’esperienza tutto intero, dall’alto delle gradinate del teatro.

Insomma, il Parco dei Colori non offre una lettura logica e coerente, bensì una lettura che nasce da un numero infinito di possibili ‘incidenti’, ciascuno con un suo significato specifico, e tutti egualmente importanti. È un “paesaggio sociale” in cui l’assenza di gerarchie consente il determinarsi di situazioni nuove e di nuove relazioni, che riflettono la sua natura e le sue finalità di intervento squisitamente urbano.

Cosa fare di un parco

View Article details

- 17 febbraio 2003