Viene da pensare che, se la famiglia Pritzker avesse veramente voluto sostenere l’architettura contemporanea, avrebbe potuto scegliere qualcosa di più concreto di un premio: un buon punto di partenza sarebbe stato, per esempio, affidare ad architetti migliori la costruzione degli Hotel Hyatt, che della famiglia hanno fatto la fortuna.

>br>Non fu così. Crearono invece il Premio Pritzker. Tuttavia, nonostante gli amministratori del premio si diano da fare con inesorabile zelo, preparando sofisticatissimi opuscoli, quasi fossero home movies, e setacciando il mondo alla ricerca di luoghi sempre più esotici per la presentazione del premio, quasi fossero agenzie di viaggi d’alto livello (quest’anno la meta sarà il Campidoglio di Roma), sorprendentemente il Pritzker è riuscito a ottenere una certa credibilità. In parte lo si dovrà certamente alla somma in palio.

Anche se in termini di denaro il Premio Imperiale giapponese è più generoso (esattamente il doppio), i 100.000 dollari del Pritzker sono pur sempre un ragguardevole malloppo. Anche la giuria è ragguardevole, e non soltanto per gli specialisti. La giornalista Ada Louise Huxtable e gli architetti Carlos Jimenez e Jorge Silvetti sono sicuramente persone sensibili e aperte: ma un Giovanni Agnelli e un Lord Rothschild sono nomi che fanno sempre un certo effetto.

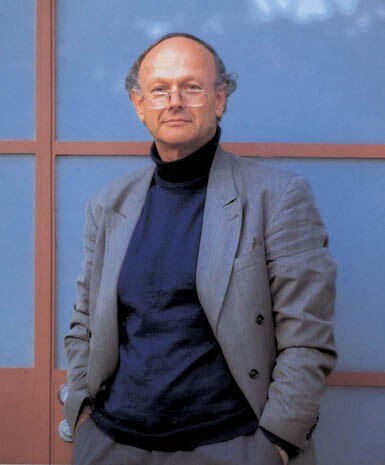

Al punto da indurre anche tipi difficili come Rem Koolhaas a indossare l’abito da sera per presenziare alla cerimonia della premiazione, com’è avvenuto a Gerusalemme due anni fa. Eppure in ventitre anni di storia del premio, il nome di Glenn Murcutt, da Sydney, è il primo veramente inaspettato che la giuria abbia scelto. Quasi tutti i vincitori precedenti (o laureati, come gli organizzatori insistono a chiamarli, in modo un po’ irritante), rappresentavano scelte sostanzialmente scontate: si trattava o di architetti alla fine della carriera, come Philip Johnson o IM Pei, oppure di architetti che avevano appena concluso la realizzazione di opere importanti: Frank Gehry, Jacques Herzog e Pierre de Meuron. Niente di tutto ciò nel caso di Murcutt che non appartiene a nessuna di queste categorie.

Ha sempre lavorato in Australia, e quasi sempre per scelta. La maggior parte dei suoi lavori sono di piccola entità, o a scala domestica. Si è fatto un nome non tanto per questo o quell’edificio quanto per il suo vocabolario architettonico: che è un’affascinante combinazione di semplicità autentica e di mancanza di mondanità, accompagnate da un’estetica raffinata, una sintesi di linguaggio vernacolare australiano dell’epoca industriale e di lirica modernità. Murcutt è insieme disarmante, vulnerabile e aperto: lavora con pochi assistenti e non ne vuole di più, scrive personalmente le lettere d’ufficio, segue nel dettaglio i suoi lavori, non vuole dirigere una ‘multinazionale’ dell’architettura, come ormai fanno tanti studi di oggi. E non si serve delle solite armi del discorso architettonico: ama le strutture leggere, gli spazi e le piante semplici e senza gerarchie, il sole, le viste aperte, gli scenari naturali. I suoi edifici sono freschi, sobri, armoniosi e articolati con grande finezza. Tempo fa ho trascorso una perfetta giornata australiana: sono partito in macchina dalla periferia di Sydney, ho costeggiato le insenature che frastagliano il porto, e ho proseguito su su, fino al Berowra Waters Inn che Murcutt ha progettato per lo chef australiano Kay Bilson.

La struttura di vetro e acciaio è disposta in modo da trarre il massimo vantaggio da una vista straordinaria, con alberi che digradano fino alla riva del fiume. Il cibo è di grande classe: ingredienti australiani di impeccabile freschezza adoperati con precisione e immaginazione, mescolando tradizioni europee, americane e asiatiche in modo molto personale. L’architettura di Murcutt è proprio così, esotica e insieme familiare, ricca e povera, con tratti del Nuovo e del Vecchio Mondo.

Certo c’è un prezzo da pagare per seguire la strada che Murcutt ha scelto. Per il suo spiccato individualismo unito all’umiltà e alla fiducia in se stesso, Murcutt ricorda un po’ Christopher Alexander. E il suo linguaggio architettonico può correre il rischio di essere ridotto alla parodia del look della nuova Australia: un po’ di lamiera ondulata, molto vetro, qualche piattaforma di legno. Insomma, gli elementi base di uno stile facile e superficiale, in realtà lontanissimo da quello che Murcutt cerca: almeno quanto uno chardonnay del Nuovo Mondo, aromatizzato artificialmente, è lontano dall’intensità e dalla complessità dei vini che i viticoltori australiani della nuova generazione oggi sono capaci di ottenere. La storia personale di Murcutt riflette la sua storia di architetto. Suo padre ha fatto una vita un po’ strana e innumerevoli mestieri – cercatore d’oro in Nuova Guinea, tosatore di pecore, fabbricante di stivali, carpentiere, suonatore di sassofono – ma voleva che suo figlio, ancora bambino, leggesse Jung, Freud e Thoreau. Costruì una casa in Nuova Guinea, nella quale Glenn visse fino all’età di cinque anni, una casa che aveva un tetto leggero di lamiera ondulata ed era posata in bilico su sostegni per difendersi dall’acqua e dai serpenti. Sembrava il perfetto antidoto a quel passaggio di Thoreau che Murcutt ama citare: “Eppure l’uomo civilizzato ha l’abitudine alla casa. La casa è la sua prigione, in cui si sente oppresso e confinato, non riparato e protetto. Cammina dentro la casa come se le pareti dovessero crollare e schiacciarlo, e i suoi piedi sentono che sotto c’è la cantina, e i suoi muscoli non si rilassano mai. Raramente accade che riesca a dominare la casa, che impari a sentirsi a suo agio, e che il tetto e il pavimento e le pareti stiano assieme, come il cielo, gli alberi e la terra”.

Un misto di semplicità e di superiorità ha guidato Murcutt su una strada che probabilmente ha contribuito alla formazione dell’identità dell’architettura australiana quanto quella segnata da Jørn Utzon.