Imprese spaziali come l’arrivo dell’uomo sulla Luna nel 1969 con la missione Apollo 11 o l’atterraggio su Marte del primo dispositivo di esplorazione del pianeta rosso della Nasa nel 2012 sono eventi per lungo tempo considerati un sogno impossibile. Dopo oltre sessant’anni dall’inizio dell’esplorazione dello spazio, potrebbe sembrarci ancora più difficile immaginare che quanto lanciato in orbita finora possa anche ritornare sul nostro pianeta, senza preavviso, rappresentando perciò un pericolo. Una questione che si pone anche per l’International Space Station (Iss), la più grande opera architettonica mai costruita e portata nello spazio dall’uomo, la cui deorbitazione controllata è prevista tra pochi anni, nel 2030.

Nel corso dell’ultimo anno, episodi degni di un romanzo di fantascienza non sono mancati. L’ultimo in ordine di tempo risale al 30 dicembre 2024: anticipato da un forte boato, un oggetto misterioso di mezza tonnellata è precipitato dal cielo a circa 180 chilometri da Nairobi, per la precisione nella sperduta località di Mukuku, un piccolo villaggio nel sud-est del Kenya, dove, nemmeno a dirlo, l’accaduto ha seminato il terrore tra gli abitanti. La Kenya Space Agency, nata nel 2017 dopo una lunga attività iniziata nel 1966 dall’Agenzia spaziale italiana (Asi), che a Malindi fondò il centro “Luigi Broglio”, ha accertato che si è trattato di un detrito spaziale, ovvero di un “oggetto”, nella fattispecie una parte di un razzo, che fino a poco tempo prima dell’impatto sulla Terra viaggiava nell’orbita bassa terrestre o Leo (Low Earth Orbit), la zona più esterna dell’atmosfera (termosfera) che circonda la Terra a una distanza compresa tra i 200 e i 2.000 chilometri.

Potrebbe accadere di nuovo? La domanda sussiste se si pensa che, secondo i dati dell’European Space Agency (Esa), nella Leo orbitano più di 131 milioni di detriti spaziali di dimensioni tra i 10 cm e 1 mm, per un peso complessivo di 13 mila tonnellate, oltre ai 2.588 satelliti registrati nel 2023 dall’United Nations Office for Outer Space Affairs. Anche l’Iss, nel marzo 2024, è stata protagonista dell’arrivo sulla Terra di un detrito spaziale di 2.630 grammi: una parte è inaspettatamente caduta in Florida, seppur il rientro sulla Terra dalla Stazione avvenisse in maniera controllata, distruggendo il tetto di una casa, fortunatamente senza causare vittime.

Se nella Leo esistono così tanti oggetti di cui ignoriamo l’esistenza, di altri invece ne conosciamo ogni dettaglio, basti pensare al fatto che con delle applicazioni per smartphone possiamo sapere il prossimo passaggio sopra le nostre teste della costellazione di satelliti Starlink di Elon Musk. Oppure della stessa Iss, della cui dismissione si stanno occupando le agenzie spaziali che vi prendono parte, per pianificare il suo rientro sulla Terra senza che ciò rappresenti un pericolo per gli abitanti del pianeta. Dopo varie ipotesi ritenute non convenienti o non attuabili, che vanno dall’abbandono in un’orbita più alta alla preservazione sulla Terra per i posteri, questa struttura di 100 metri di lunghezza e 80 di larghezza, grande come un campo da calcio che viaggia a 28.000 km/h e del peso di 455 tonnellate, a partire dal 2028 verrà deorbitata e fatta rientrare in tre o quattro fasi dallo U.S. Deorbit Vehicle, che verrà costruito da SpaceX di Elon Musk, fino alla completa dismissione entro il 2030. Le diverse parti dell’Iss avranno come ultima destinazione il cosiddetto “point Nemo”, nell’oceano Pacifico, una zona tra le più lontane in assoluto dalla terraferma e dalla presenza umana, conosciuto anche come “cimitero” dei veicoli spaziali.

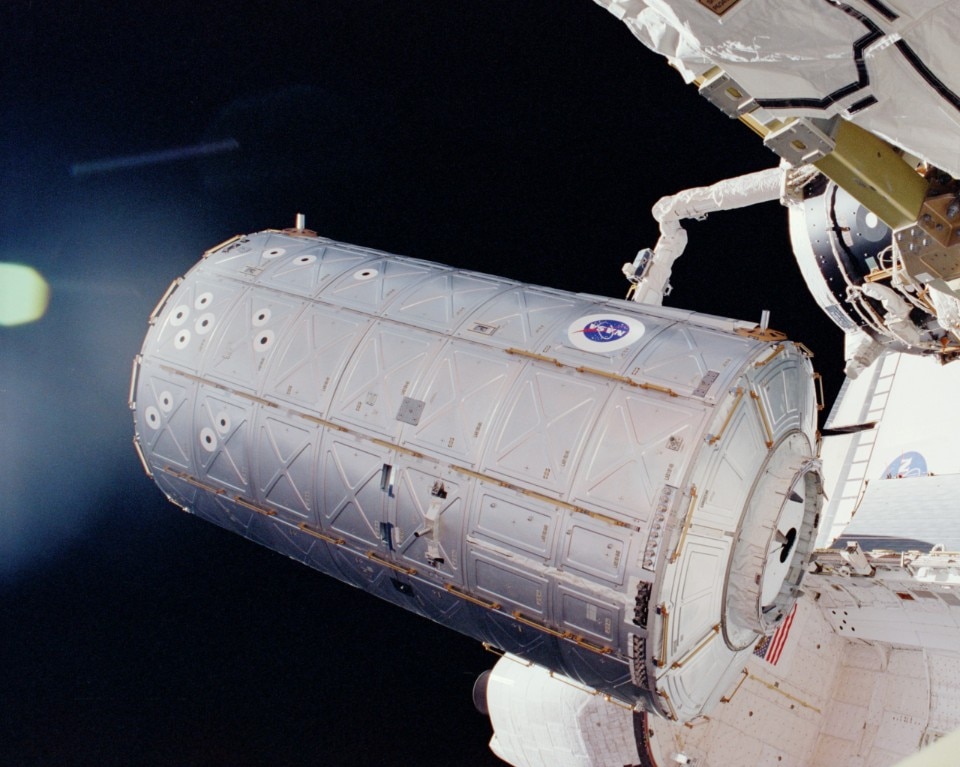

Messa in orbita nel 1998 grazie a una collaborazione unica nel suo genere tra cinque agenzie spaziali – l’americana Nasa, la russa Roscosmos, la Japan Aerospace Exploration Agency, l’Esa e la Canadian Space Agency – l’Iss era programmata per durare quindici anni. Ne ha compiuti già 25 dal lancio del primo modulo e anche a causa di questa obsolescenza i sei astronauti, che la abitano per un tempo massimo consecutivo di sei mesi, sono spesso impegnati a gestire costose attività di manutenzione e sempre meno attività di ricerca scientifica.

L’Iss è il simbolo di una storia scientifica e politica in cui l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, prima, e la Federazione Russa, poi, ha sempre avuto un ruolo centrale: basti pensare allo sviluppo del settore spaziale sovietico, che nel 1957, per primo, lanciò un satellite nella Leo, lo Sputnik 1. Nonostante la rivalità con gli Usa, retaggio della Guerra fredda, la collaborazione scientifica tra le due superpotenze iniziata subito dopo il crollo dell’Unione sovietica, con l’obiettivo di mettere in orbita la Stazione internazionale, continua ancora oggi in modo positivo. “Dal punto di vista della cooperazione, tutta una serie di questioni che sulla Terra affliggono i rapporti politici tra nazioni, nello spazio non ci sono” racconta Simonetta Di Pippo, dal 2014 al 2022 direttore dell’Unoosa e ora docente di Space Economy all’Università “Luigi Bocconi” di Milano.

Quando si decise di andare verso l’Iss, la Russia aveva in già orbita la stazione MIR e in via di sviluppo altri moduli da lanciare. “Inoltre, va ricordato – afferma Di Pippo – che per un numero considerevole di anni, la Russia ha costituito il perno attorno a cui ruotavano le attività dell’Iss grazie alla capsula Soyuz, che ha fatto la spola tra la stazione e la Terra”. Anche nel 2023, la Russia ha contribuito significativamente grazie alla sostituzione della Soyuz danneggiata, rendendo possibile il rientro di tre astronauti dell’Iss.

Con l’inizio della cosiddetta “operazione militare speciale” russa in Ucraina, alcuni segnali di insofferenza da parte di Roscosmos ci sono stati, con l’ex direttore Dmitry Rogozin che annunciava l’abbandono dell’Iss da parte della Russia. Decisione rivista poi dallo stesso Vladimir Putin, che nel luglio successivo l’ha sostituito con Yuri Borisov, già vice primo ministro, il quale in un’intervista del dicembre scorso alla tv russa Rbc ha confermato l’impegno: “I piani, insieme ai nostri colleghi americani, sono di deorbitare intorno alla fine del 2030. Lo scenario finale probabilmente verrà ancora perfezionato, anche con l’avvento della nuova amministrazione della Nasa”.

Se ci fosse l’interesse da parte di un certo numero di paesi a concentrare gli sforzi economici, per esempio, sulla Luna, già tra qualche anno potrebbe essere possibile che un numero limitato di persone arrivi e stazioni per qualche settimana sulla superficie lunare.

Simonetta Di Pippo docente di Space Economy all’Università “Luigi Bocconi” di Milano

La costruzione dell’Iss, partita nel 1998 con i primi due moduli, il russo Zarya (trad. alba) e lo Unity americano, è il risultato di un lavoro di assemblaggio avvenuto in orbita nell’arco di diversi anni di circa cento pezzi portati nello spazio attraverso il lancio di 50 veicoli, con l’impiego di bracci robotici e di 160 “passeggiate spaziali” degli astronauti fino all’ingresso, nel 2011, del primo team completo di astronauti nella Stazione. I materiali usati sono stati studiati per proteggere dalle radiazioni, dal calore e dall’impatto con asteroidi e detriti spaziali.

L’Iss ha dato un contributo fondamentale in molti settori, dalla medicina all’agricoltura, dall’ingegneria allo studio dei materiali fino al cambiamento climatico. È nel modulo Destiny che si trova il principale laboratorio, dove viene portata avanti la ricerca in microgravità, con oltre 3.000 studi scientifici di 4.200 ricercatori da tutto il mondo che vi hanno contribuito. Circa 110 nazioni hanno partecipato a queste ricerche e oltre un milione e mezzo di studenti all’anno sono coinvolti in attività STEM. Grazie all’Iss è possibile misurare il livello di siccità, lo stato di salute delle foreste nonché gli effetti degli incendi, purtroppo frequenti, e le conseguenze dei livelli di anidride carbonica sul clima.

Dopo questa esperienza che si sta avviando alla conclusione, che cosa ci aspetta? Di Pippo ricorda “come oggi, dopo i primi otto firmatari del 2020, tra cui l’Italia, vi siano ormai oltre 50 nazioni al mondo che hanno aderito agli accordi Artemis, che delineano delle regole comuni per migliorare la governance dell’esplorazione civile dello spazio”.

Gli accordi Artemis “aiuteranno ad evitare conflitti nello spazio e sulla Terra” affermava nel 2020 Mike Gold, allora amministratore per le relazioni internazionali e interagenzie della Nasa: “Il viaggio di Artemis è la Luna, ma la destinazione è un futuro pacifico e prospero” ricordava.

“Dunque, il fatto politico c’è” evidenzia Di Pippo, “quello dell’umanità che si espande oltre i confini terrestri. Se ci fosse l’interesse da parte di un certo numero di paesi a concentrare gli sforzi economici, per esempio, sulla Luna, già tra qualche anno potrebbe essere possibile che un numero limitato di persone arrivi e stazioni per qualche settimana sulla superficie lunare”.

L’Iss ha dato un contributo fondamentale in molti settori, dalla medicina all’agricoltura, dall’ingegneria allo studio dei materiali fino al cambiamento climatico.

Fantascienza? Non proprio. Alcuni studi di architettura internazionali sono già in fase di elaborazione avanzata su alcuni progetti di insediamenti lunari e marziani. Ad esempio, lo studio BIG di Bjarke Ingels, guest editor di Domus per il 2025, ha ideato il progetto Nasa Olympus in collaborazione con Nasa, Ikon e SEArch+: un insediamento con edifici in grado di proteggere dalle radiazioni e da impatti di meteoriti potrà essere costruito direttamente sulla Luna con la stampa 3D utilizzando regolite lunare e potrà ospitare fino a un mese quattro astronauti contemporaneamente. Stessa filosofia anche per il progetto Mars Dune Alpha, sempre in sinergia con Nasa, per la costruzione sul pianeta rosso di un edificio che ospiterebbe gli astronauti dopo aver fatto un viaggio di sei mesi dalla Terra.

Anche Max Space, di Aaron Kemmer e Maxim de Jong, ha ideato delle strutture gonfiabili ed espandibili “fino alla grandezza di uno stadio”, adattabili “alla vita in orbita, nello spazio cislunare, sulla Luna e su Marte”. Durante la presentazione del progetto, avvenuta nell’aprile 2024 al 39° Space Symposium a Colorado Spring in California, Max Space ha altresì anticipato che il primo lancio avverrà nel 2026 con SpaceX di Elon Musk.

Visto dunque l’interesse del settore privato e l’ultimo rapporto ESA secondo cui nel 2023 nella space economy gli investimenti pubblici a livello globale hanno raggiunto i 106 miliardi di euro, “sarà importante che all’operatore privato sia assicurato che tutto funzioni” rimarca Di Pippo, ovvero “che non vi siano collisioni tra detriti che possono danneggiare le infrastrutture in orbita e le relative attività operative”. Anche Stijn Lemmens, ricercatore della Space Debris Analysis Unit dell’ESA, interpellato dal New York Times dopo l’evento avvenuto in Kenya, auspica un cambio di mentalità, poiché “lo spazio, come la Terra, non è una risorsa infinita”.