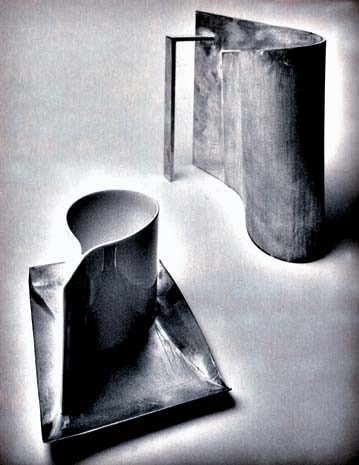

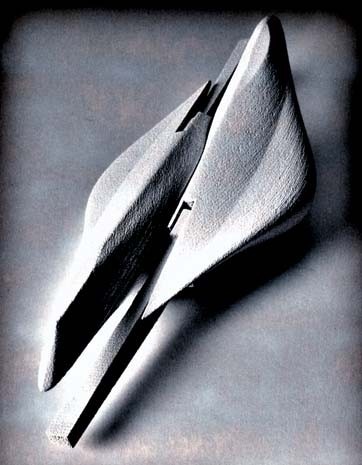

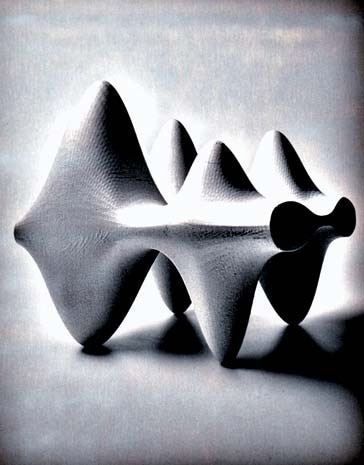

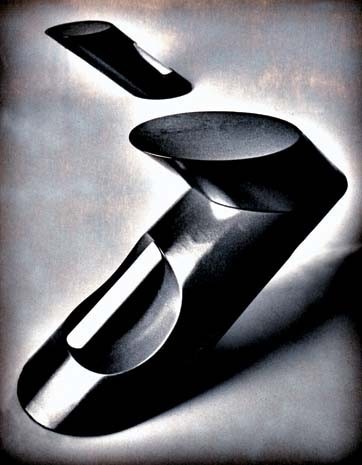

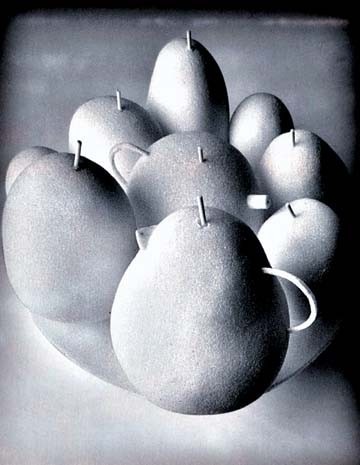

Fotografia di Carlo Lavatori

Stefano Casciani: Con quale criterio sono stati scelti i progettisti da coinvolgere in questa nuova ricerca tipologica?

Alessandro Mendini: Credo che il pensiero di questi architetti sia fondamentale nel dibattito sul progetto contemporaneo: sono progettisti che attraverso le loro opere emettono messaggi chiari e precisi di interpretazione del mondo attraverso l’architettura. Purtroppo non riusciremo a tradurre in oggetti concreti le idee di tutti quelli che abbiamo invitato, ma ci interessava comunque un’indagine – il più ampia e libera possibile – sul significato di determinate tipologie di oggetti per la casa: di come sia oggi possibile interpretare, attraverso linguaggi nuovi e diversi, la necessità di prodotti che soddisfino anche esigenze espressive.

Si può definire questa anche un’operazione commerciale, o meglio, di restyling dell’immagine Alessi? Il suo precedente storico, Tea and Coffee Piazza, negli anni Ottanta portò all’incontro di Alessi con Aldo Rossi e Michael Graves, e i loro oggetti da allora sono diventati best seller del design mondiale…

Diciamo che con City of Towers abbiamo cercato di raggiungere insieme due obiettivi. Da una parte volevamo realizzare un’indagine su dove sta andando l’idea contemporanea degli oggetti ‘casalinghi’, se c’è ancora un futuro per loro. Perciò ci è sembrato utile seguire e mettere a confronto le visioni di autori diversi, senza darci troppi vincoli di ordine pratico o industriale. Dall’altra parte, evidentemente, da questa ricerca Alessi potrà trarre vantaggi più precisi – oltre che come allargamento della sua visione sul mondo del progetto, anche come individuazione di nuovi talenti “da designer” tra architetti che magari non avevano ancora pensato alla dimensione dell’oggetto, in questa scala tanto affascinante quanto difficile.

Tra gli italiani che partecipano al progetto l’unico rappresentato mi pare Massimiliano Fuksas, con Doriana Mandrelli. Perché?

Credo che, nell’area culturale e generazionale per noi interessante, Fuksas rappresentasse una certa evoluzione dell’architettura italiana, adeguata al discorso internazionale ma ancora isolata in un certo mondo culturale: quindi poteva essere interessante far sperimentare proprio a lui una nuova dimensione della ricerca.

In occasione di un’altra Biennale di Architettura, la prima e la più ‘scandalosa’, hai realizzato una mostra dal titolo molto provocatorio, “L’oggetto banale”. Ci sono punti di contatto tra quell’ipotesi e questa presentata oggi?

L’indagine su “l’oggetto banale” è stata molto importante allora per capire limiti e possibilità del progetto casalingo. Già con Tea and Coffee Piazza trovammo alcune possibili soluzioni e vie d’uscita da quella dimensione. Ora con City of Towers affrontiamo di nuovo il problema dei passaggi di scala – dalla grande dimensione dell’architettura a quella ben più ridotta dell’oggetto. Può esserci qualcosa di eroico anche nell’affrontare questo genere di semplificazione… Potrei dire che l’idea di ‘banale’ è diventata più che altro una premessa filosofica di tutto il design, ci si preoccupa sempre meno dell’eroismo, si accetta una certa diminuzione di intensità nelle emozioni che può darci un oggetto, rispetto a un edificio. È un paradosso interessante – gli strumenti del ‘grande’ progetto applicati alla scala del ‘piccolo’ –e sicuramente abbiamo voluto affrontarlo con quest’avventura nel mondo delle cose possibili.

Un’avventura che non finirà tanto presto… Per quando è prevista la conclusione concreta di City of Towers, quando queste idee diventeranno dei veri prodotti?

Nella mostra di Venezia esponiamo i risultati del progetto nella sua fase attuale, le idee di base, alcuni prototipi e le immagini degli oggetti in gestazione. Il tutto molto mutevole, con possibilità di cambiamenti decisivi. Anche questa dimensione di incertezza è stata accettata dai progettisti: a volte sono stati loro stessi a cambiare idea e, per quanto possibile, abbiamo cercato di seguirli nei loro percorsi mentali. Comunque il termine che ci siamo dati per presentare i risultati conclusivi, gli oggetti realizzati e la loro comunicazione è l’anno 2004.

Vent’anni dopo il 1984 di George Orwell… Non ti impressiona il fatto che ci siamo ormai addentrati così tanto nel nostro futuro con strumenti di pensiero e di progetto che risalgono al secolo scorso?

Forse anche per questo abbiamo cercato di ricreare un paesaggio immaginario degli oggetti attraverso i linguaggi di architetti nati in un passato non troppo lontano, ma che vivono con occhi molto attenti al presente. Questo progetto non sarà forse il futuro, è magari un presente un po’ spostato in avanti, ma può essere comunque una visione di grande interesse.