Quella di Paul Rudolph (1918-1997) è una traiettoria sfortunata. La sua ascesa è vertiginosa, e lo conduce dalle sue origini modeste (è figlio di un pastore del Kentucky) fino alla presidenza della Scuola di architettura di Yale, dal 1958, e alla costruzione del celebre edificio che la ospita (1958-1964). Il declino è altrettanto veloce, e comincia poco più di un decennio più tardi. L’architetto più potente d’America vede diminuire rapidamente le sue commesse per un’infausta combinazione di evoluzione del gusto – si affermano sensibilità ed estetiche postmoderne e storiciste, e la sua ricerca brutalista subisce un pesante coup de vieux – e di complicazioni biografiche – la sua omosessualità, non dichiarata ma ben nota, è strumentalizzata per relegarlo ad outsider.

Domus mostra un interesse abbastanza discontinuo per l’opera di Rudolph. Quasi tutti gli articoli che gli sono dedicati risalgono a un periodo di pochi anni, tra il 1970 e il 1977. Soprattutto, in molti casi i redattori si dimostrano combattuti tra una vera curiosità e un altrettanto sincera diffidenza per la sua visione dell’architettura e della città.

È dubbioso, ad esempio, Agnoldomenico Pica, nella sua recensione della monografia su Rudolph del 1970, con introduzione di Sibyl Moholy-Nagy (Domus 493, dicembre 1970). Commentando in particolare il progetto non realizzato del 1967 per il Graphic Arts Center di New York, Pica parla con interesse di un’architettura “a scala, piuttosto che edilizia, topografica (…) che non modifica il paesaggio, lo inventa, non esalta i dati topografici, li costruisce”. Non gli sfuggono, però, alcune criticità di quello che chiama “un gigantesco termitaio”. “La difficoltà maggiore” spiega “non è provocata dal rapporto megastrutture-microrganismi (le cellule), ma piuttosto, e certo più gravemente, dalle conseguenze urbanistiche, prevedibilmente negative; per non parlare degli esiti plastici, o meglio plastico-scenografici, che non sembrano del tutto rassicuranti”.

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

Paul Rudolph, Earl W. Brydges Library, Niagara Falls, New York, 1969-1973. Foto © Donald Luckenbill. Da Domus 557, aprile 1976

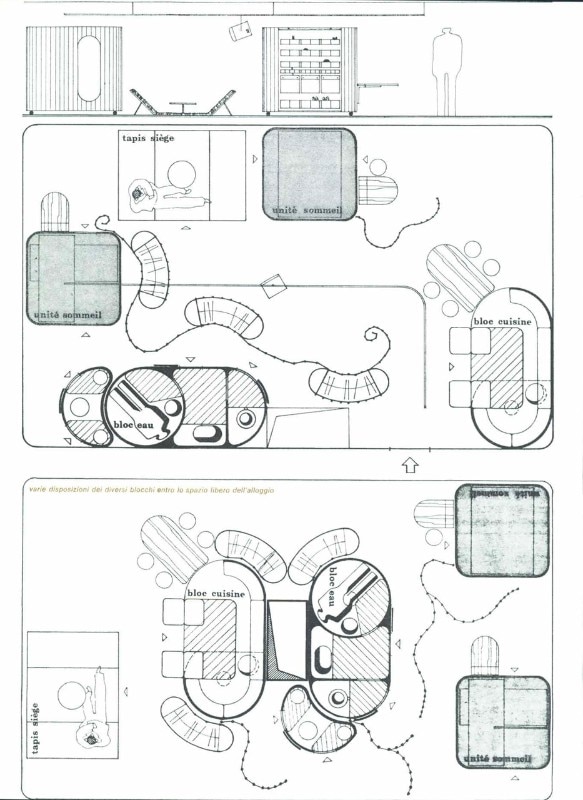

Sono considerazioni che si possono applicare, con i dovuti distinguo, anche alle “sette enormi unità d’abitazione intercomunicanti” della proposta per il Buffalo Waterfront Development, a cui si fa cenno brevemente su Domus 494, gennaio 1971, e soprattutto allo straordinario studio per la Lower Manhattan Expressway, del 1972 ma pubblicata su Domus 558, maggio 1976. Su incarico della Ford Foundation, Rudolph concepisce una megastruttura che amplia e rende tridimensionale il tracciato della nuova autostrada urbana. Sul suo percorso s’innesta un’intera città multifunzionale, innervata in diverse direzioni dai flussi automobilistici, ma anche da quelli del trasporto pubblico, e poi da ascensori, scale mobili, tapis-roulant, impianti e condutture di ogni genere.

La Lower Manhattan Expressway è una catena montuosa interamente artificiale, elevata sulla superficie morbidamente ondulata dell’isola. Nel 1811, la griglia del Commissioners Plan aveva tentato di ricondurla ad un piano equipotenziale; Rudolph, al contrario, la rivoluziona sovrapponendole una spessa spina dorsale, rifondativa tanto della sua morfologia naturale quanto del disegno urbanistico astratto. Domus dichiara di subire Il fascino discreto dell’utopia, ma non risparmia le critiche a un approccio percepito già all’epoca come datato: “In questo momento di crisi mondiale, ci sono ancora architetti che, al di là del bene e del male, continuano a loro spese, a pensare di risolvere i problemi della società e del territorio con formule architettoniche (…). Ma è la società che deve prima riformarsi, e poi scegliere la struttura, urbana o non urbana, in cui insediarsi”. Per inciso, nello stesso ragionamento sono coinvolti anche due progetti per la megalopoli padana di Carlo Moretti, “megastrutturista” lombardo e un habitué delle pagine della rivista in quegli stessi anni.

Osservati oggi, in un momento storico in cui il progetto urbano sta trovando una nuova rilevanza grazie ad un approccio sempre più partecipato e tattico, gli esperimenti d’ingegneria urbana di Rudolph appaiono come derive inquietanti di una pianificazione dirigista, integralmente top-down. Un discorso a parte meritano invece i suoi edifici costruiti, coinvolti nel più generale revival del brutalismo, e soprattutto i suoi interni.

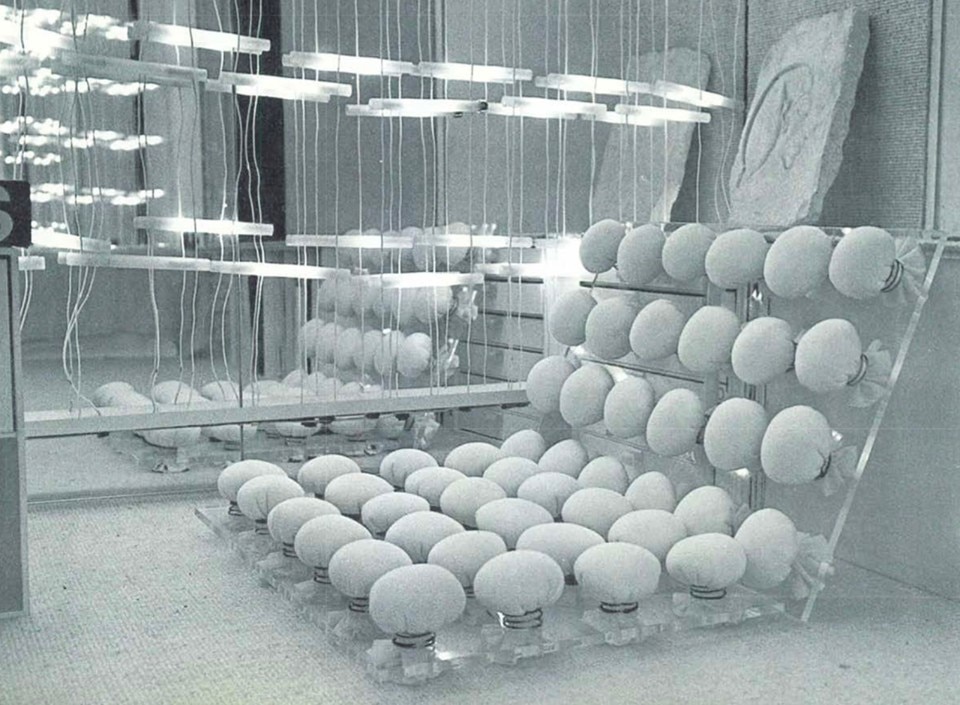

Domus pubblica il nucleo di quella che sarebbe diventata la sua famosa penthouse di Manhattan (Domus 575, ottobre 1977), oltre a una realizzazione meno conosciuta e altrettanto sorprendente, l’appartamento newyorkese per una ex-compagna di università (Domus 502, settembre 1971). La casa è progettata “come per una festa. Nel soggiorno tutto bianco, pavimento, cuscini e isole di sedili sono rivestiti della stessa pelliccia; centoundici lampadine calano dal soffitto al pavimento, lungo le quattro pareti; sopra il camino, proiezioni giganti dell’ora (…). Nella sala da pranzo, culmine della festa, pareti e sedie sono coperte in plastica d’argento; il piano del tavolo è una sottile griglia di ferro (di quelle in uso nei pavimenti della metropolitana) con inseriti, a ritmo regolare, rettangolini di specchio; il tutto è coperto da una lastra di vetro; gli stessi rettangolini di specchio compongono la tenda alle finestre (…). Nella camera da letto, bianca, i sei girevoli cilindri-armadio sono le casseforme, in grosso cartone (sonotubes) che si impiegano in USA nell’edilizia per gettare i pilastri in cemento”.

Mentre la sua carriera entra in una fase discendente, Rudolph si rifugia dalla scala metropolitana a quella della casa, dove importa materiali, texture, dispositivi degli esterni urbani e della costruzione pesante. Li ricompone in un paesaggio domestico caleidoscopico, più edonista che confortevole, più provocatorio che pratico. Non possono sfuggire, in questo senso, le affinità sia concettuali che formali con gli esperimenti dell’epoca di molti progettisti italiani, ad esempio Nanda Vigo, che negli stessi anni allestiva radicali case Blu (1967-1972), Nere (1970), Gialle (1970).

Se sul piano estetico gli interni di Rudolph sono vintage come le sue autostrade, il messaggio di cui si fanno portatori è ancora molto attuale. Le case di Rudolph, come quelle di Vigo, sono immagine e palcoscenico di vite vissute fuori dai canoni. Le loro divertite esagerazioni sono un invito a rinnovare continuamente il nostro sguardo sullo spazio domestico, per farne un campo di sperimentazione di gusti e abitudini personalissime, contro la pigrizia delle soluzioni standardizzate e il conformismo del buon gusto.