Circola un aneddoto eloquente su John F. C. Turner, l’architetto inglese considerato il primo vero teorico dell’architettura informale. Dopo aver visitato a Rio de Janeiro alcune favelas spontanee e quartieri di edilizia popolare eretti dalla giunta militare brasiliana negli anni ‘60, avrebbe commentato: “Mi avete mostrato problemi che sono soluzioni, e soluzioni che sono problemi” [1].

Un capovolgimento prospettico sulla questione dell’informalità urbana e della produzione abitativa a basso costo che si dimostra attuale ancora oggi, con almeno un miliardo di abitanti negli insediamenti informali (cifra che secondo l’ONU potrebbe raddoppiare entro il 2035 [2]). Si tratta di un quarto del totale degli abitanti nelle aree urbane a scala globale, ma in molte metropoli dei “paesi in via di sviluppo” la percentuale supera il 50%.

Turner aveva maturato la sua critica alla pianificazione modernista e alle politiche abitative “dall’alto” lavorando negli insediamenti informali in America Latina tra gli anni ’50 e ’60. Esperienza che per il giovane architetto, uscito dall’Architectural Association di Londra, ha rappresentato un profondo processo di “descolarizzazione e rieducazione” [3], culminato nella rinuncia a lavorare per le persone, per iniziare piuttosto a lavorarci insieme. Riconoscendo con umiltà che la propria formazione professionale non gli conferiva alcuna competenza superiore o reale autorità, e di aver ben più da imparare dagli abitanti “abusivi” delle baraccopoli che da insegnargli.

Turner aveva maturato la sua critica alla pianificazione modernista e alle politiche abitative “dall’alto” lavorando negli insediamenti informali in America Latina tra gli anni ’50 e ’60.

L’impegno sul campo lo portò a vedere i sistemi centralizzati di produzione abitativa come inerentemente autocratici e inefficienti – prendendo di mira anche le politiche abitative delle socialdemocrazie europee – e a sostenere che stato e tecnici non dovessero sostituirsi ai cittadini nella pianificazione e costruzione di quartieri e abitazioni, ma mettere a loro disposizione gli strumenti finanziari e infrastrutturali per condurre indipendentemente il processo. Svolgere una funzione di sostegno e facilitazione, lasciando agli abitanti il ruolo di guida nello sviluppo del proprio ambiente, individualmente ma anche come comunità.

Nelle barriadas di Lima, Turner identifica un modo di fare città fondato su tre “libertà” [4]: la libertà dell’auto-selezione comunitaria, che genera comunità eterogenee ma con un’unità di intenti; la libertà di disporre delle proprie risorse, in accordo con le proprie possibilità e tempistiche; e la libertà di dare forma al proprio ambiente, in un processo creativo di formazione personale. I programmi di produzione edilizia di massa inevitabilmente precludono queste possibilità.

Importante, nella sua posizione, lo slittamento “from housing as a noun to housing as a verb” [5], ovvero dall’idea di abitazione come oggetto al concetto più ampio dell’abitare come pratica, e alla casa come dispositivo di trasformazione sociale.

Ne L’Abitare Autogestito [6] si paragonano due nuclei abitativi a Città del Messico: una giovane coppia che ha messo su un riparo sul terreno di un parente e una famiglia con genitori più avanti con gli anni, destinataria di un’unità in un progetto residenziale statale. La baracca provvisoria si dimostra ben più funzionale alle necessità contingenti della coppia, contribuendo a migliorarne la situazione economica nel corso del tempo, mentre l’appartamento finito porta con sè una tara di costi diretti e indiretti che finiscono per peggiorare la condizione della famiglia.

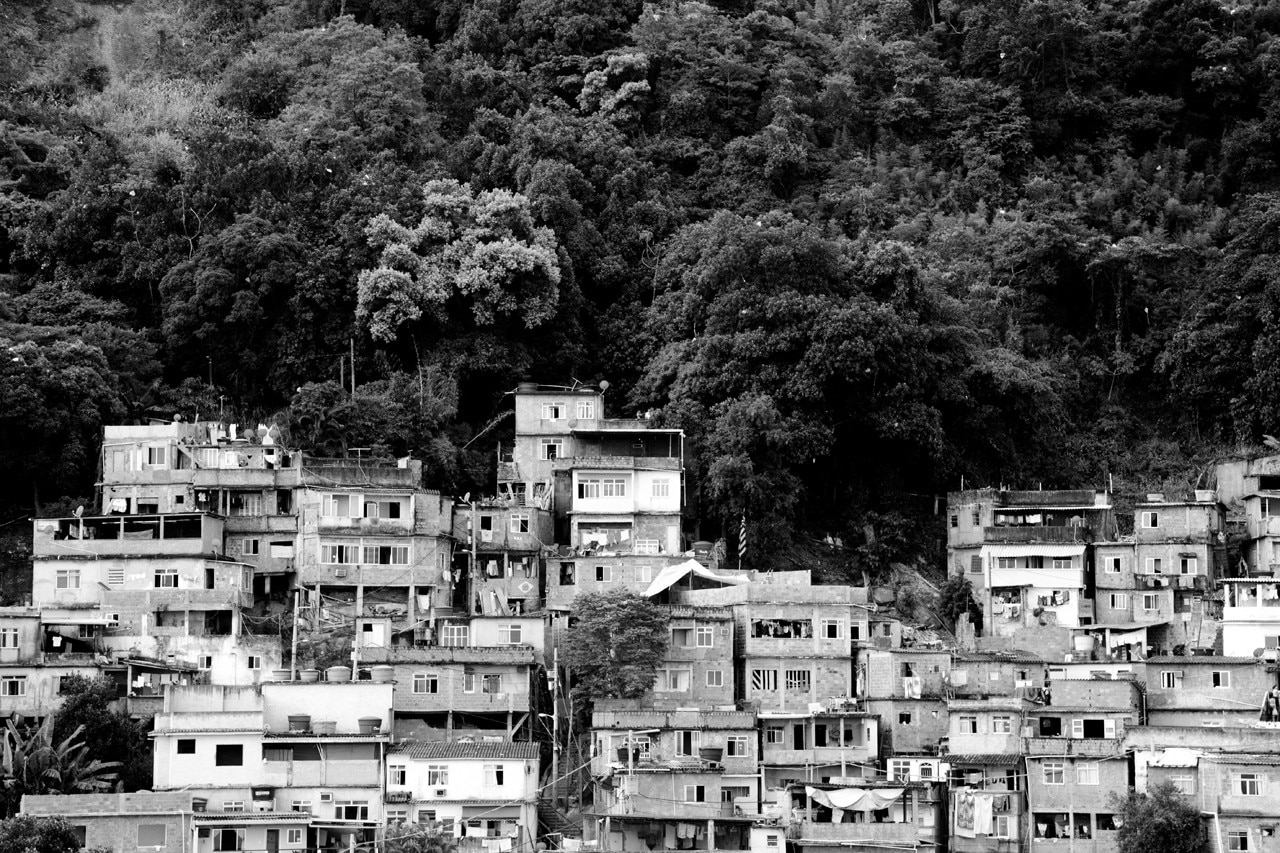

E, con un salto di scala, Turner contrappone [6] gli insediamenti spontenei come gli alagados brasiliani – ecosistemi autocostruiti che rispondono alle necessità degli abitanti, in reciproca rimodulazione con i cambiamenti culturali ed economici della comunità – ai progetti residenziali eterodiretti come i conjuntos habitacionales del governo, rigidi “antisistemi” che ostacolano l’avanzamento sociale dei supposti beneficiari.

Ma Turner non si tirava certo indietro quando si trattava di denunciare gli squilibri e le ingiustizie alla base del fenomeno dell’informalità urbana.

A sua volta, quest’interpretazione dell’abitare sposta l’attenzione dall’unità residenziale come prodotto finito all’abitare come processo incrementale e flessibile. Turner osservava come, per gli auto-costuttori delle barriadas peruviane, la realizzazione delle proprie abitazioni potesse durare dai due ai vent’anni, adattandosi via via alle opportunità e ai mezzi disponibili, e che un quartiere necessita di circa quindici anni di sviluppo progressivo prima di acquisire un carattere compiuto (benché non definitivo).

In ultima analisi, Turner ci parla di una questione di potere decisionale: “Quando gli abitanti controllano le principali decisioni e sono liberi di dare il proprio contributo alla progettazione, costruzione e gestione della loro casa, allora questo processo, e l’ambiente che ne risulta, stimoleranno il benessere individuale e sociale”[7], come espresso in Freedom to Build.

Negli anni, l’architetto avrà modo di divulgare la sua visione, come docente in varie università anglosassoni – dal MIT di Boston all’AA di Londra – e consulente di istituzioni come la Banca Mondiale. Il suo approccio verrà anche criticato come romantico e ideologico. La sua ostilità di fondo per l’intervento statale tecnocratico e fiducia nell’azione individuale, radicate nel pensiero anarchico-libertario, sono state concettualmente dirottate: l’accento sul self-help, sull’autonomia individuale e sulla legalizzazione degli insediamenti informali, appropriato dal discorso neoliberale, ha finito per giustificare il disinteressamento delle istituzioni dalla questione dell’accesso alla casa e il ricorso a ricette basate sul mercato [8].

Ma Turner non si tirava certo indietro quando si trattava di denunciare gli squilibri e le ingiustizie alla base del fenomeno dell’informalità urbana. La sua posizione “utopica”, tuttavia, si fonda su un’analisi pragmatica delle qualità emancipatorie delle comunità informali e degli effetti deleteri di molta edilizia di massa sulle vite dei residenti – oltre che su una valutazione delle risorse disponibili, sempre insufficienti a raggiungere la scala reale della questione.

Alla radice dell’approccio di Turner vi è l’idea di trasformare la condizione di informalità dal di dentro, invece di rimuoverla come nella visione modernista: un messaggio radicale per l’epoca e valido a mezzo secolo di distanza.

Oggi che la città informale è tornata al centro del dibattito architettonico, con livelli variabili di superficialità e spettacolarizzazione, gli insegnamenti di Turner ci sollecitano a tenere ben presente che non si tratta di una semplice questione tecnica o formale, ma eminentemente politica.

Immagine di anteprima: foto Rodolfo Barreto su Unsplash

- [1]:

- Pacifying the Neighborhood

- [2]:

- Amartya Sen, the World Bank, and the Redress of Urban Poverty: A Brazilian Case Study

- [3]:

- The Reeducation of a professional

- [4]:

- The Squatter Settlement: An Architecture that Works

- [5]:

- Housing a verb

- [6]:

- Housing by people

- [7]:

- The fits and misfits of people's housing

- [8]:

- The Ideologies of Informality: informal urbanisation in the architectural and planning discourses