Autobiografia di un'artista della moda

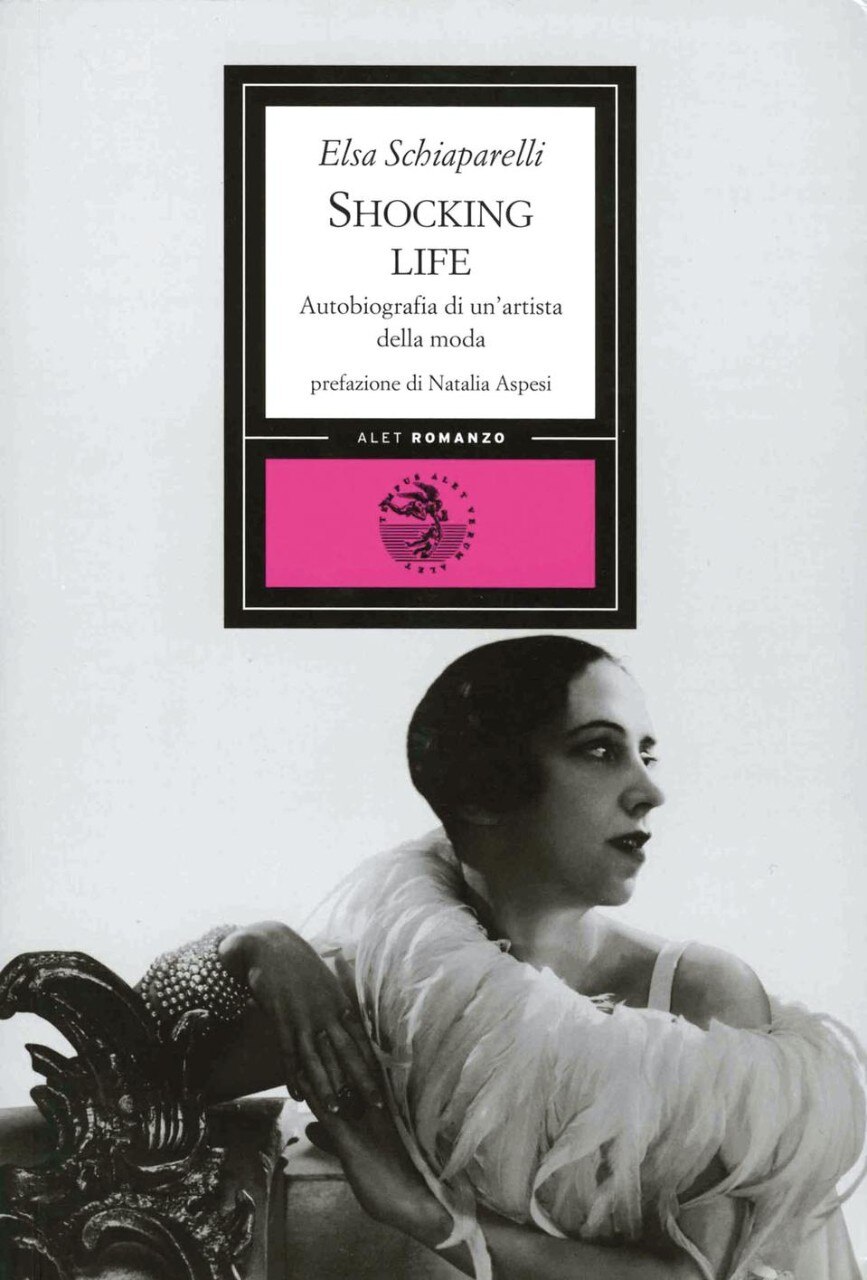

Elsa Schiaparelli Prefazione di Natalia Aspesi Alet Edizioni, Padova 2008 (pp. 285, € 17,00)

La moda, così come la fotografia, ha sempre incontrato difficoltà a essere considerata arte a tutti gli effetti. È un argomento ricorrente di cui ancor oggi si dibatte, anche se, visto il panorama attuale dell'arte, con molto meno interesse. Pierre Restany, in un vecchio numero di Domus del 1985, scriveva: "L'arte è come la moda, obbedisce alla stessa cultura del 'modello', del progetto inteso come oggetto in sé. Il modello dell'arte è il modello della moda: le motivazioni e le condizioni di elaborazione dell'oggetto-progetto sono le stesse". A supporto della sua tesi citava Basquiat, Saint Laurent, Keith Haring, Cartier, David Salle, Schnabel. Ma, a voler semplificare e a dissipare ogni dubbio, basta nominare Elsa Schiaparelli. La sua vita e la sua opera sono la testimonianza che la moda può essere arte vera, assoluta.

Per Poiret, che la precede di qualche decennio, la moda è ancora decorazione. Per Schiaparelli l'abito è come un manufatto artistico, una tela o una scultura. L'haute couture di Elsa Schiaparelli si nutre e dialoga con l'arte. È del 1936 un tailleur con tasche applicate che simulano dei cassetti ispirato dalla celebre Venus de Milo aux tiroirs di Dalí. È del 1930 il Mad Cap, un semplice ma geniale cilindro in maglia che ogni signora poteva infilarsi in testa e drappeggiare nelle forme più svariate. È del 1937 un cappotto pensato come una colonna sormontata da un vaso di rose ricavato dal contrasto dei profili di due volti disegnati da Cocteau. Ma tutto quello che riguarda le collezioni di Schiaparelli è straordinario. Le maglie con i disegni trompe-l'oeil, i lunghi guanti da sera con le unghie in metallo applicate, la collana di aspirine in porcellana disegnata da Triolet. I cappelli surrealisti con il finto profilo, i bottoni-scultura, gli abiti da sera tagliati in alto come uova rotte, le sciarpe in cellophane, la "glass cape" in "Rhodophane", le giacche in crêpe de Chine doppiate in lattice, i cappotti chic ispirati alla Commedia dell'Arte cuciti a patchwork con feltro povero. E poi i ricami, vere "opere d'arte moderna" (The New Yorker 1932), realizzati per lo più dal grande Lesage, nelle fogge più sorprendenti e con i materiali più insoliti.

Nel 1938 Elsa Schiaparelli convince Mae West a prestare il suo prezioso busto, ricavato da uno stampo in gesso, per il flacone del suo primo profumo Shocking. Jean-Michel Franck disegna una gabbia dorata che ne diventerà il packaging. Dopo il 1919, l'anno in cui negli Stati Uniti hanno conquistato il diritto al voto, le donne emergono come nuova classe sociale. In Europa, dove gli uomini sono in guerra, anche come nuova classe lavoratrice. Schiaparelli pensando a queste nuove donne crea una silhouette speciale. Una sorta di corazza protettiva fatta di spalle ampie, squadrate, e vita stretta. I cappelli sono alti, a turbante, oppure bassi e avvolgenti come calotte calate sulla fronte, con la punta minacciosa che arriva al naso. Le scarpe sono imponenti, con pesanti 'platform' che condizionano l'andatura. Sono donne simili ad amazzoni estremamente eleganti o a macchine da guerra in marcia, molto colorate e dotate di tanti accessori frivoli. Anche se apparentemente scomoda questa moda si diffonde rapidamente e si può dire che certi 'schiaparellismi', ben più che la linea "a clessidra" di Dior, perdurano ancor oggi nell'immaginario femminile. Piaceva e piace ancora questa immagine di donne forti, potenti, un po' ambigue, mascoline. Star del cinema come Greta Garbo, Joan Crawford, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn diventano assidue frequentatrici della boutique di Place Vendôme. (Anche se non direttamente coinvolta l'influenza di Schiaparelli è perfettamente visibile in un delizioso film del 1939 di George Cukor, The Women, con Rosalind Russell e Joan Fontaine). Eppure, da piccola quando ancora viveva a Roma, a Palazzo Corsini, nella cerchia della sua colta famiglia, Elsa non sognava di diventare una stilista. Piuttosto una scultrice. Vivere a Parigi e diventare un'artista le sembrava una trasgressione soddisfacente per il suo spirito ribelle. E così partì, come partì poi da Parigi per New York. Viaggiò in tutto il mondo prima di morire nel 1973 nella sua casa di Hammamet.

Ma la sua invidiabile vita, raccontata appassionatamente in questo libro (lode al merito all'editore Alet che l'ha pubblicato, e così bene!), è la prova diretta che la creatività, in qualunque forma si manifesti, si fonda necessariamente sulle scelte che si fanno. E che si può fare della propria vita un'opera d'arte. Certo essere a Parigi e negli anni Venti e conoscere e collaborare con Marcel Duchamp, Picabia, Dalí, Picasso, Raoul Dufy, Jean Cocteau, Christian Bérard, Max Ernst, Man Ray, Cecil Beaton, Richard Avedon, Horst, Hoyningen- Huene, Irving Penn, è sicuramente un'esperienza irripetibile. Ma i salotti, le frequentazioni, i viaggi, i libri, di per sé, non sono sufficienti a garantire il talento di una persona. Il gusto altissimo di Schiaparelli si è formato attraverso la curiosità e la comprensione di tutte queste cose, avendo comunque una solida base culturale. (Anche quello che può sembrare un capriccio nella moda, o nell'arte, o nel design, trova un senso, a patto che sia motivato culturalmente e non gratuito). Ma per fare abiti eleganti (l'eleganza è disciplina) occorre essere eleganti nella propria testa, nei propri gesti. Se questi sono volgari, o banali, lo saranno anche gli abiti. Se il creatore non è colto la sua opera sarà nella migliore delle ipotesi inutile o copiata o banale. E in tutti i casi effimera, vivrà una suggestione passeggera che non lascerà traccia.