“I'm all these words, all these strangers, this dust of words, with no ground for their settling” (Samuel Beckett, The Unnamable).

Viviamo un tempo in cui anche il linguaggio, le parole, i concetti vacillano sotto la spinta di profonde trasformazioni caratterizzate da immediatezza e imprevedibilità. Come decifrare i codici che reggono questo smarrimento? Lo scomparso filosofo argentino Ernesto Laclau è stato uno dei primi a sollevare la questione e a proporre costruzioni/faglie capaci di mettere in questione termini acquisiti dalla tradizione eurocentrica che gli apparivano come svuotati del loro senso. È interessante per lo spirito del progetto “Westopia”, curato da Parasite 2.0, riprendere quel concetto che Laclau chiama “faglie di antagonismo” ovvero un potenziale che opera nel campo sociale e culturale come l’effetto di forze aggregate da discorsi, a loro volta intesi come pratiche performative che rappresentano la sfera d’azione del linguaggio.

Il campo discorsivo e performativo che articola le faglie opera su l’impossibile: punta a costruire ciò che non è, e non può esistere.

Un paradosso, un eccesso? Se per Laclau questo impossibile è rappresentato dalla società, allo stesso modo, quest’idea può essere calata su una riflessione che riguarda l’utopia e il suo contrario ovvero il simbolo bandiera. Questa operazione paradossale vive in una rappresentazione che è per definizione e costruzione sempre distorta.

È l’effetto di una pratica antagonista, cioè di una rappresentazione oppositiva. Correre il rischio di questo “eccesso” è in qualche modo seguire una diversa logica progettuale, un differente modo di costruire il progetto. È la performatività di questa pratica ad aiutare, in prima istanza, la strutturazione di un immaginario depurato da fardelli retorici e successivamente, un dispositivo di relazione ambientale e territoriale.

Galleria

Galleria

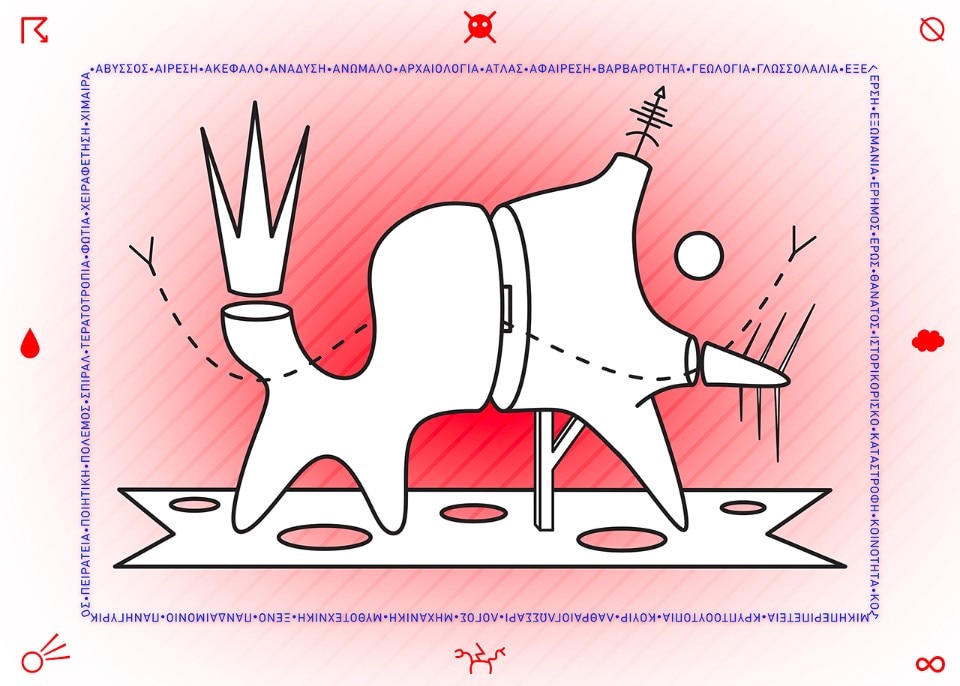

Decolonizzare l’immaginario significa educare lo sguardo a ridisegnare i propri confini, accogliendo anche sfide provenienti da istanze che possono apparire marginali o collocate ai margini del nostro mondo di riferimento. Occorre aprirsi alla possibilità di un superamento che non rappresenta un mondo, un contesto ma lo crea. Restituiscono efficacemente questo sconfinamento le opere dell’artista siriano Manaf Halbouni dal titolo Nowhere is home e Territories dell’artista bulgaro Pravdoliub Ivanov. Entrambi questi lavori sono inseriti nella mostra curata da Massimiliano Gioni “La Terra Inquieta”. Si tratta di due opere che hanno in comune la capacità di segnalare come la cultura occidentale sia imbrigliata in un insieme di convenzioni che limitano la comprensione delle dinamiche culturali, sociali ed economiche del nostro tempo. Sono opere che non possono permettersi di rimanere legate a identità statiche e istituzionalizzate, perché questo legame rischia di uccidere il senso stesso dell’azione trasformativa dell’arte.

La sequenza di bandiere dell’artista bulgaro è ricoperta di fango.

Un gesto che annulla il valore simbolico della bandiera così fortemente inserito nell’immaginario collettivo di un paese, di una nazione. Un’opera che ci consegna un mondo dove i simboli perdono la loro valenza identitaria.

Decolonizzare l’immaginario significa educare lo sguardo a ridisegnare i propri confini, accogliendo anche sfide provenienti da istanze che possono apparire marginali o collocate ai margini del nostro mondo di riferimento.

Apre alla questione delle migrazioni contemporanee l’auto dell’artista siriano stipata di pochi, umili elementi necessari a muoversi in un mondo scosso da instabilità sempre più diffuse. A questo proposito è interessante l’approccio della sociologa olandese Saskia Sassen che nel trattare il tema chiarisce la relazione tra spazio fisico e individuo, analizzando la locuzione refugees warehousing (internamento di rifugiati), coniata dalle organizzazioni per i diritti umani. Un concetto che aiuta a comprendere meglio la condizione di chi, seppur appartenente a un flusso di persone che si spostano da un paese a un altro, si trova proprio in virtù di questa condizione privato della libertà di movimento per lungo tempo ed è costretto a un’inattività forzata in accampamenti, strutture di accoglienza o segregazione. Da qui ne deriva che per i migranti l’espulsione non consiste soltanto o semplicemente nell’impossibilità di partecipare alla vita sociale ed economica di uno stato, ossia una “espulsione dai progetti di vita, dall’accesso ai mezzi di sussistenza, dal contratto sociale”, ma è un allontanamento anche fisico, un’esclusione definita da precise provenienze geografiche.

Galleria

Galleria

L’analisi di Saskia Sassen sviluppata nel saggio Espulsioni. Brutalità e complessità nell'economia globale, suggerisce che lo spazio fisico è direttamente interconnesso a quello sociale e così dipinge un quadro internazionale impietoso, complesso, confermato da alcune recenti ricerche economiche e sociologiche, sulla considerazione della distribuzione delle ricchezze e sul numero di persone coinvolte nei flussi migratori. Il merito delle sue considerazioni sta nell’invito a guardare a queste dinamiche di espulsione come processi che creano spazi tangibili. “Sono tanti, stanno crescendo e vanno diversificandosi. Sono potenzialmente i nuovi spazi in cui agire, in cui creare economie locali, nuove storie, nuovi modi di appartenenza”. Il risultato di queste valutazioni fa pensare ai migranti come merci che al contrario della globalizzazione dei prodotti non godono del libero mercato. Abbiamo abbattuto le frontiere per le merci, ma non per le persone. Nonostante le cause che li spingono a mettersi in movimento siano il tragico risultato di nefaste logiche politiche, i migranti non godono della libera circolazione. Nel momento in cui i governi e gli attori economici dei paesi occidentali cercano di limitare il ruolo delle frontiere statali per creare spazi transnazionali sempre più ampi, appare evidente la contraddizione tra la politica praticata in materia di immigrazione e la tendenza all'integrazione economica globale. E così mentre i governi definiscono una geopolitica in cui i confini si fanno sempre più netti per le persone e più permeabili per le merci, molti artisti, architetti, designer esplorano gli interstizi tra le frontiere creando una condizione ambigua tra quelle di cittadino, expat, profugo, migrante. Ecco che le faglie prendono forma in un rinnovato senso del conflitto dove l’impegno nei giochi di significazione crea il campo, lo spazio d’azione per il progetto.

Galleria

Galleria

804_WEST_170616_Flag-tests_AA

Parasite 2.0 opera in questa dimensione di proposta di una una soggettività decentrata, distorta che privilegia i margini dove è possibile costruire un vuoto, popolare un deserto capace di produrre conoscenza, di costituirsi come oggetto. Il progetto acquista così una connotazione territoriale ampia, aperta a continue variazioni operando in contesti differenti decolonizzati dallo sguardo eurocentrico. In questo senso, registrando il limite dello sguardo occidentale o rivelandone l’aspetto coercitivo, Parasite 2.0 cercano di lasciar emergere ciò che da questo è rimasto fuori. Ritorna il pensiero di Laclau dove si definisce la soggettività politica non come l’espressione di una classe, di un gruppo, di una bandiera ma come posizione soggettiva che rivendica una mancanza o un vuoto. In questo contesto il progetto e la sua soggettivazione divengono il risultato di una contingenza. Non lo troviamo al servizio dei rapporti sociali prodotti dal capitale, ma nelle pratiche relazionali, discorsive, linguistiche e, in particolare in quelle che permettono la riproduzione sociale e la costruzione di un immaginario. “Westopia” si alimenta nella sua impossibilità di definizione segnalando come il fascino di alcuni concetti prodotti dal mondo occidentale abbiano generato, in realtà, una sequenza di tragedie. Pensiamo all’idea di avanguardia legata al concetto di utopia, in quanto implica l'apertura e la prefigurazione di un possibile futuro storico.

Mentre i governi definiscono una geopolitica in cui i confini si fanno sempre più netti per le persone e più permeabili per le merci, molti artisti, architetti, designer esplorano gli interstizi tra le frontiere creando una condizione ambigua tra quelle di cittadino, expat, profugo, migrante.

Il senso più diffuso attribuito all’utopia indica che non possa mai essere creata, ma la storia delle avanguardie del Ventesimo secolo racconta una storia diversa. Generalmente l’utopia è stata realizzata, anche se in un senso ribassato: le utopie libertarie del secolo scorso hanno generato in genere regimi totalitari. L’utopia della macchina, nutrita dal Futurismo Italiano, ha dato vita alla sovrapproduzione delle auto e alla forma di produzione alienata della linea di montaggio. L’utopia comunitaria ha dato vita alla realtà del nazionalismo e del fascismo. L’utopia del futurismo russo ha incontrato la violenza totalitaria dello stalinismo. Poi, alla fine del secolo l’utopia ha passato il testimone al regno di distopia. Ora Parasite 2.0 ci invita nel non regno di “Westopia”. Benvenuti.

Fango è un saggio di Marco Petroni, incluso nel catalogo della mostra “Westopia”, curata da Parasite 2.0 e realizzata in occasione del 58. Premio Internazionale Bugatti-Segantini a Villa Vertua Masolo, Nova Milanese. Vogliamo inoltre cogliere l’occasione per esprimere il nostro dolore per la recente e prematura scomparsa di Samuel Jaubert de Beaujeu, e per abbracciare lo studio Peaks, lo studio di cui faceva parte e che ha partecipato alla mostra collettiva.