Non è da tutti chiamarsi Fiorenzoli e nascere nel quartiere più popolare di Firenze, il Borgo San Frediano di là d’Arno. Più genius loci di così, non si può. Eppure Giuliano Fiorenzoli ha trascorso la gran parte della sua vita a New York, quello con la città natale è un classico rapporto di odio e amore, come il suo amico Adolfo Natalini “con cui avevo un buon rapporto perché era culturalmente onesto anche se all’università ha fatto un po’ il furbastro. Credeva nella durata dell’architettura e perciò ha realizzato soprattutto masonry”.

D’estate lo si può incontrare risalendo da San Martino a Gangalandi fino a Lastra a Signa, dove c’è un’abside disegnata negli anni ’70 del XV secolo da Leon Battista Alberti. A Montespertoli, nel Chianti, cinquecento anni dopo Fiorenzoli si è costruito una casa singolarissima, dall’aria navale eppure ancorata al dislivello fra le vigne e il belvedere affacciato sulla Val di Pesa. Suo padre era stato mandato in guerra in Etiopia e ne tornò scosso, morendo giovane, fu così la mamma contadina ad allevarlo insieme al fratello nella San Frediano dei doratori, artigiani che vivevano e lavoravano in case scure e medievali.

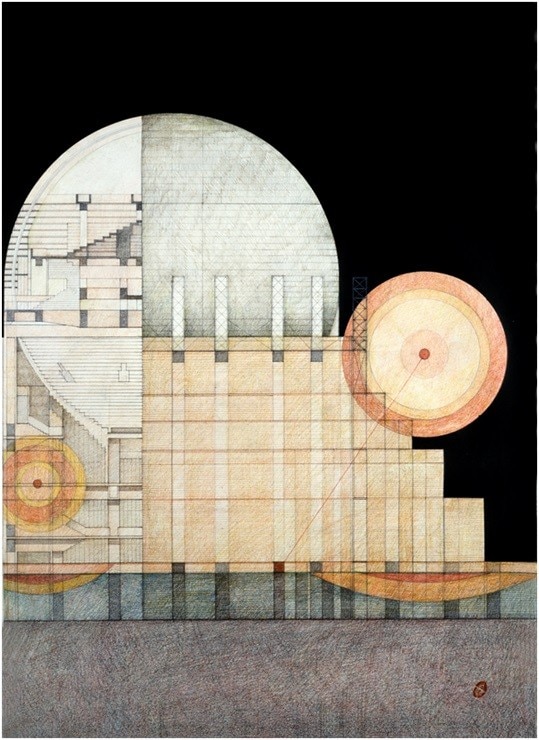

Ha appena compiuto ottant’anni e da poco ha inaugurato una mostra dei suoi disegni alla ‘T’ Space Gallery di Rhinebeck nello stato di New York grazie al suo vecchio amico Steven Holl, attuale direttore di Domus, “un sanguigno generoso”. Quando si è iscritto ad architettura nel 1962 non sapeva di essere in una delle facoltà più vivaci d’Europa, “Ho potuto vedere da subito due mostre bellissime una su Frank Lloyd Wright e un’altra di Le Corbusier dove era esposto uno stupendo modello di Chandigarh in legno scuro, ho ancora in mente l’immagine di Corbu – un omone – che esce da Palazzo Strozzi”.

Oggi tutto dev’essere fatto in fretta, nessun architetto conosce le persone per cui progetta e in questo senso sono tutti molto soli. C’è una grande emorragia del visivo, una grande saturazione perché tutto è immagine.

Giuliano Fiorenzoli

A quelle mostre aveva collaborato Leonardo Savioli, suo professore universitario “un esteta, forse anche troppo, i suoi disegni recepivano molto gli influssi dell’arte, memorabili i suoi progetti per il Piper e il nuovo mercato dei fiori di Pescia. Un altro professore era Giovanni Klaus Koenig, dall’intelligenza eclettica che spaziava dalla semiotica all’industrial design, grande edonista, molto informato però inafferrabile. Infine c’era Umberto Eco alla sua prima esperienza di insegnamento, fu molto importante per noi architetti non ancora radicali”.

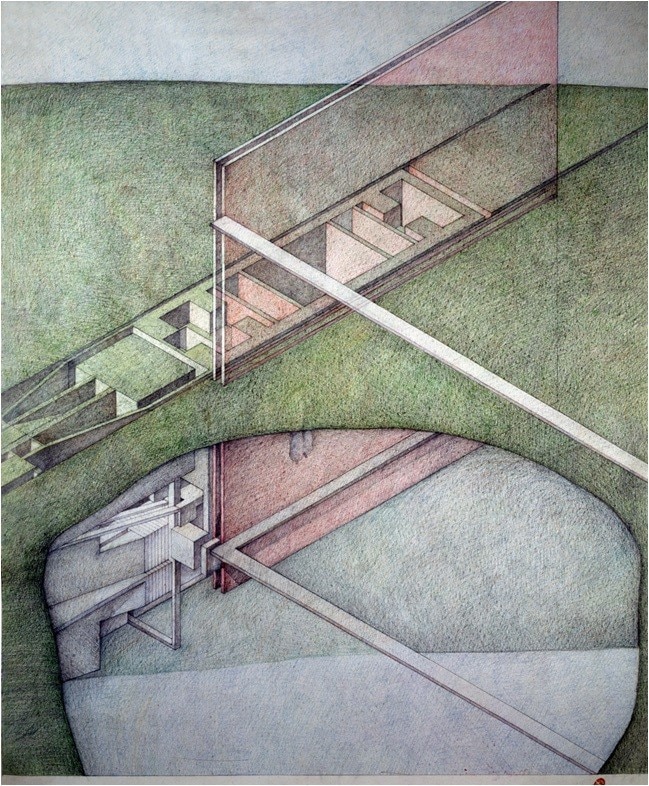

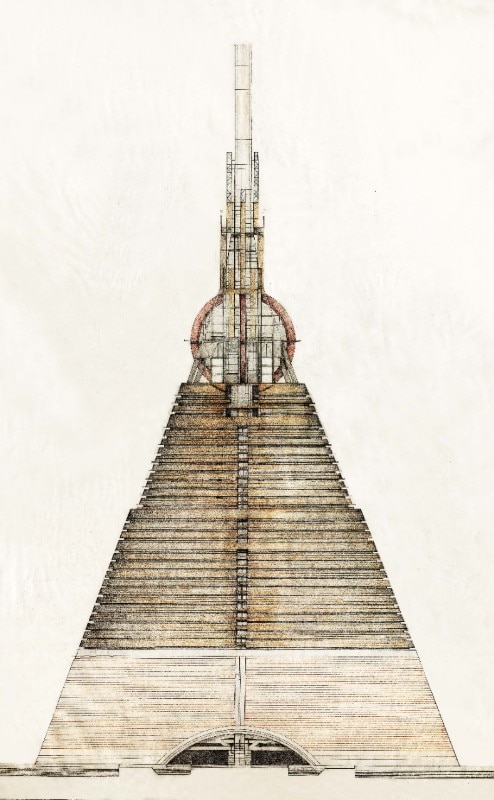

Già, i radicali fiorentini: i gruppi Superstudio, Archizoom, 9999, Ufo e gli one-man band Gianni Pettena e Remo Buti. Fiorenzoli fondò il gruppo Zziggurat con Alberto Breschi e Roberto Pecchioli, il loro progetto di città lineare che tagliava Firenze per collegare le periferie con il centro, aggiungendo corridoi di verde urbano, era tanto utopista quanto provocatorio.

Dopo la laurea nel 1969 e molte bischerate se ne va negli Usa. “Prima però sono stato a qualche summer school all’Architectural Association di Londra dove ho conosciuto il preside Alvin Boyarsky, gli Archigram che si occupavano anche del cerimoniale, oltre che della loro bubble architetture, molto simpatici: Cook, Webb, Herron era sempre un po’ brillo…”.

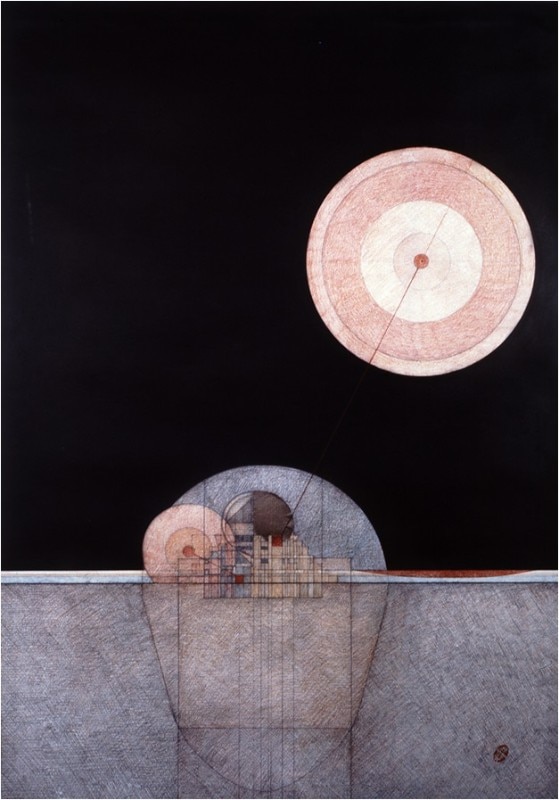

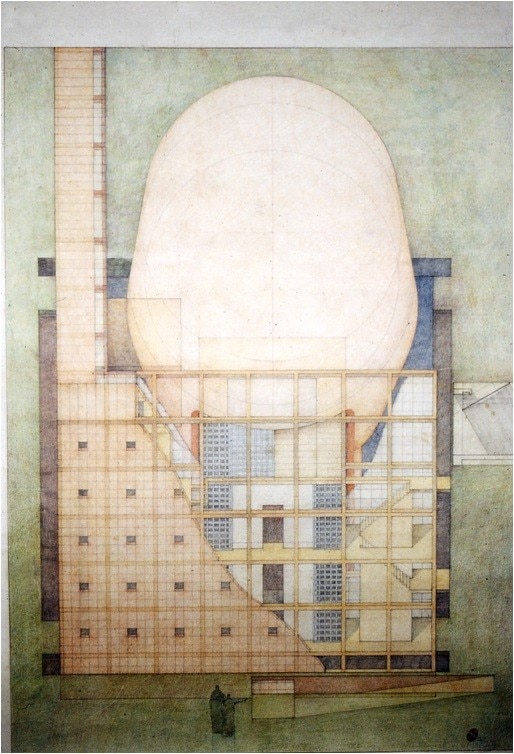

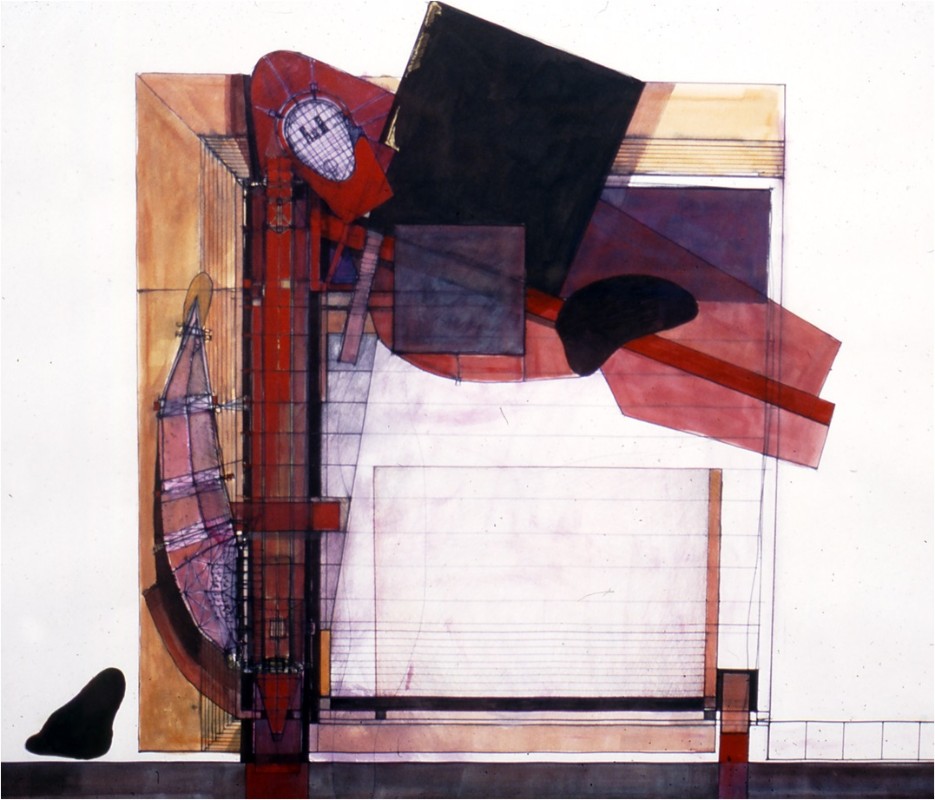

Infine la Grande Mela “Per dieci-quindici anni è stata una città meravigliosa, piena di occasioni di confronto, il disegno per gli americani non è un progetto per cui i miei lavori e quelli di tanti altri europei arrivati allora erano una grande novità”. Leo Castelli se ne accorse subito, inaugurando l’epoca dell’architettura disegnata anche al livello commerciale “ma anche Gian Enzo Sperone organizzò una mostra a SoHo con disegni miei, di Holl, Webb, Zaha Hadid e altri” precisa.

La Manhattan vissuta da Fiorenzoli era una città ancora sporca e pericolosa, anche a Tribeca dove affittò il suo primo loft fino a una dozzina di anni fa “era un posto economico, a duecento metri dalle torri gemelle che nel 2001 ho visto crollare di fronte a me, una visione apocalittica… oggi invece è la zona più cara della città”.

Negli anni ’70 e ’80 sono stati molti gli italiani di successo invitati dalle università americane “il Rhode Island School of Design, il Pratt Institute e altre ancora erano luoghi di difesa dalla “fabbrica di grattacieli” che era NYC dove prevalevano gli harvardiani Walter Gropius, Philip Johnson, Hugh Stubbins, Gino Valle. Ricordo anche Aldo Rossi alla Cooper Union e Giancarlo De Carlo al MIT, entrambi molto assertivi, avevano molto successo nelle loro conferenze, adorati dalla sinistra americana che in quel momento era in un periodo molto fertile e felice. Noi disegnatori eravamo perlopiù europei e vivevamo di concorsi, di insegnamento come Bernard Tschumi. In seguito ho realizzato molti interni di negozi, appartamenti e ristoranti”.

I suoi amici più prossimi però sono stati Raimund Abraham “un tipaccio, montanaro austriaco cresciuto nel barocco alpino e tendente alle forme chiuse con un amore particolare per la morte” e Lebbeus Woods “figlio di un militare, un meteorite che non si sapeva bene da dove venisse né dove andasse”. Tutti e tre visionari, disegnatori di torri e architetture utopiche e distopiche insieme che ora sembrano impossibili anche da immaginare “oggi tutto dev’essere fatto in fretta, nessun architetto conosce le persone per cui progetta e in questo senso sono tutti molto soli. C’è una grande emorragia del visivo, una grande saturazione perché tutto è immagine. Noto uno scollamento tra gli architetti che vogliono farsi artisti e gli altri. Non mi piace molto la politicizzazione attuale di alcune università così come quelle dei miei tempi, ricordo che durante un’occupazione fiorentina fischiarono persino un gigante come Louis Kahn… dopo oltre millecinquecento progetti insegno ancora al Pratt Institute di Brooklyn ma d’estate vengo sempre a controllare com’è venuto il vino rosso qui a Montespertoli”.

Immagine di apertura: Giuliano Fiorenzoli, Image of the Home, 1978. Courtesy ‘T’ Space / Steven Myron Holl Foundation