Quello che induceva gli europei a diffidare dell'orientale era precisamente ciò che aveva permesso a lui di arrivare a quei risultati: una visione diversa del mondo. Da una parte, la nostra, occidentale, che dal Seicento procede per divisioni e specializzazioni fino a rendere difficilissima l'interazione fra una disciplina e un'altra. Dall'altra la concezione di una sostanziale unità del mondo, in cui continuità, trasformazione e movimento stanno alla base del reale. Bose, che non a caso ebbe Bergson fra i suoi sostenitori, era cresciuto in una cultura che aveva facilitato l'ideazione di una continuità fra mondo animato e inanimato, e da lì a cercarne le prove il passo fu breve. La forma del pensiero occidentale non gli avrebbe permesso neppure di arrivare a immaginarla.

La ripresa seria degli studi iniziati dal bengalese avrebbe dovuto aspettare quasi un secolo; solo l'avvicinamento all'idea di una sostanziale unità del reale, raggiunta nella seconda metà del Novecento dalla scienza ufficiale occidentale, poté creare quel substrato in grado di permettere l'avvio di ricerche in quella direzione. Uno dei centri più avanzati e riconosciuti in questi studi è in Italia: il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale diretto da Stefano Mancuso a Firenze. "Il LINV lavora sull'ipotesi che il funzionamento a livello cellulare delle piante non è molto diverso da quello degli animali. La vita è una cosa unica, le differenze tra animali e vegetali sono una sovrastruttura umana che non ha nulla a che fare con la realtà delle cose. È del LINV la scoperta di una zona nella radice che ha un'attività elettrica spontanea similare all'attività neurologica. Una specie di 'cervello' delle piante che si trova sulla punta delle radici. Un altro nostro filone di ricerca riguarda il sonno, che è legato alla coscienza".

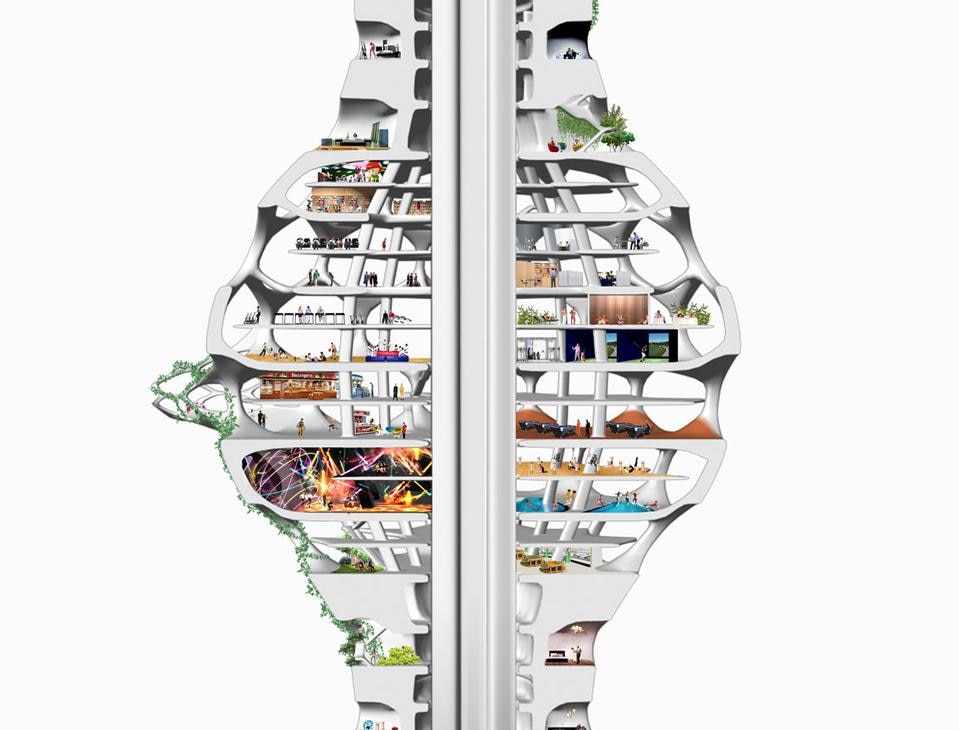

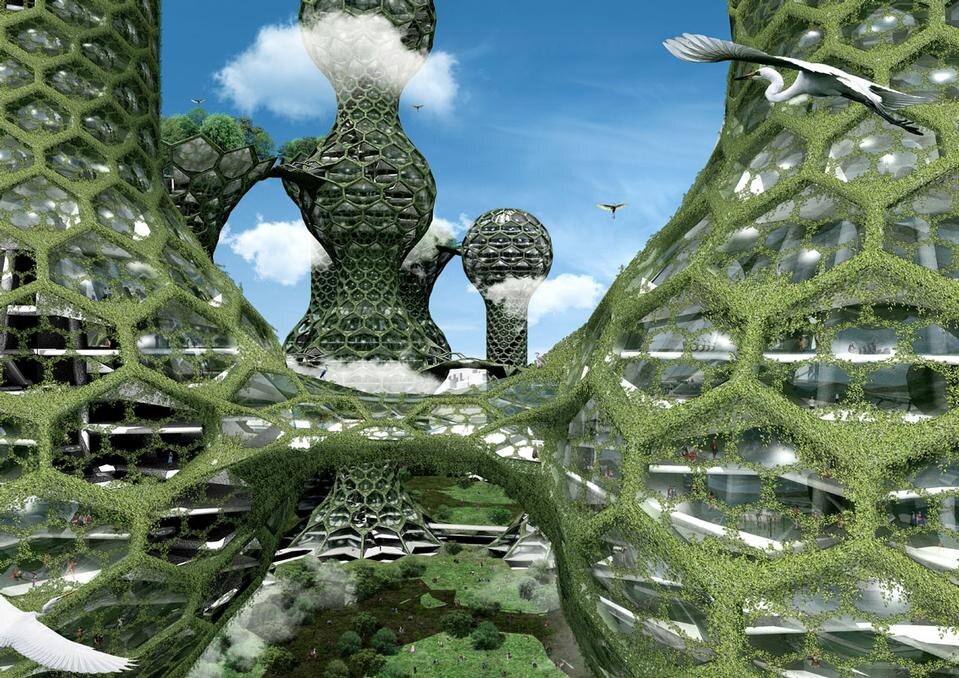

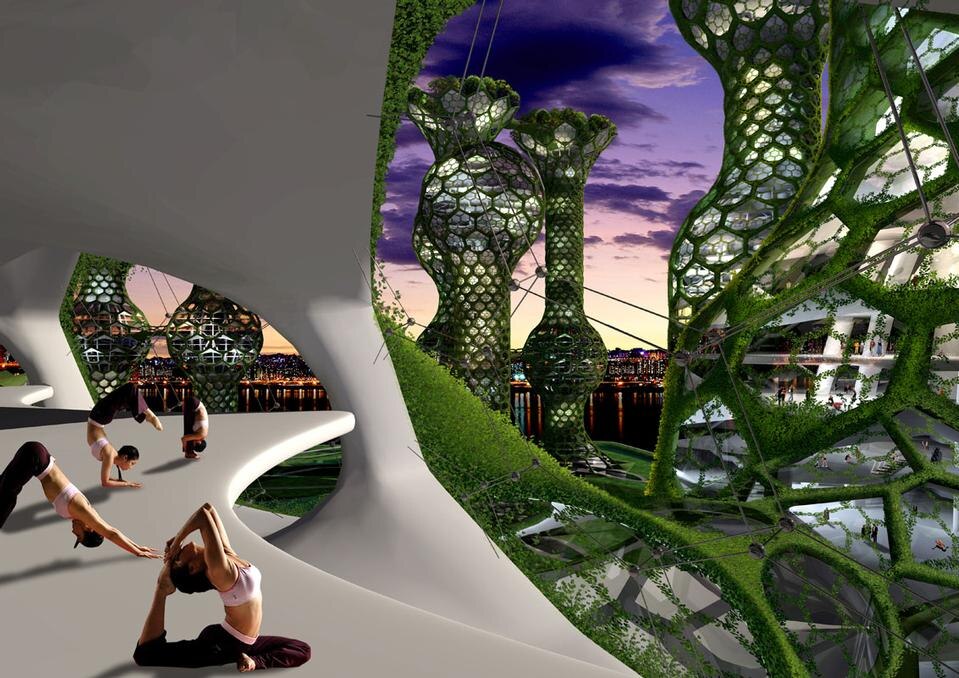

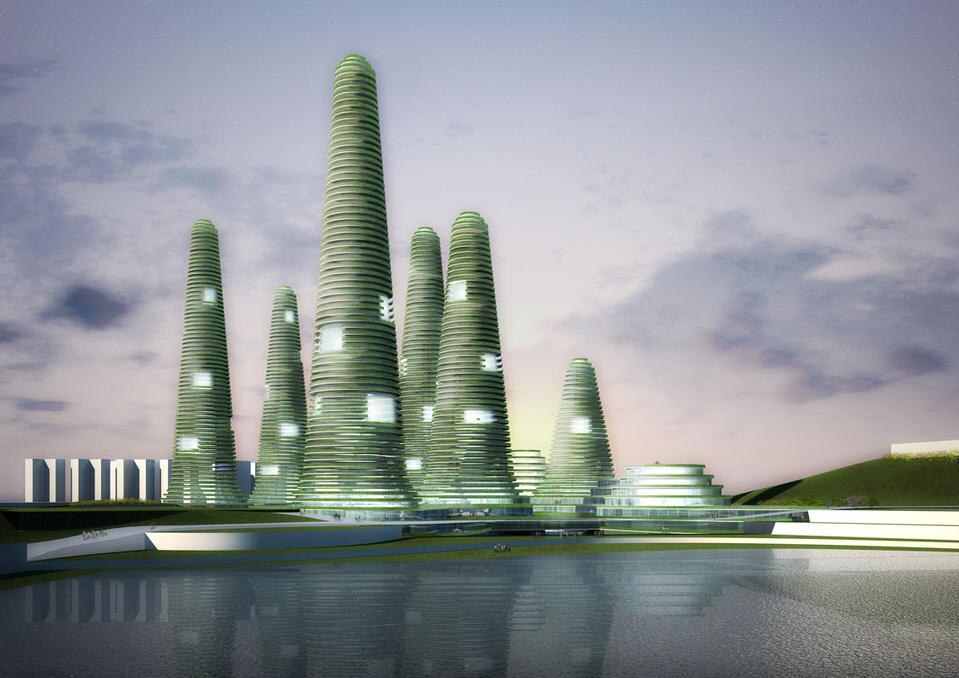

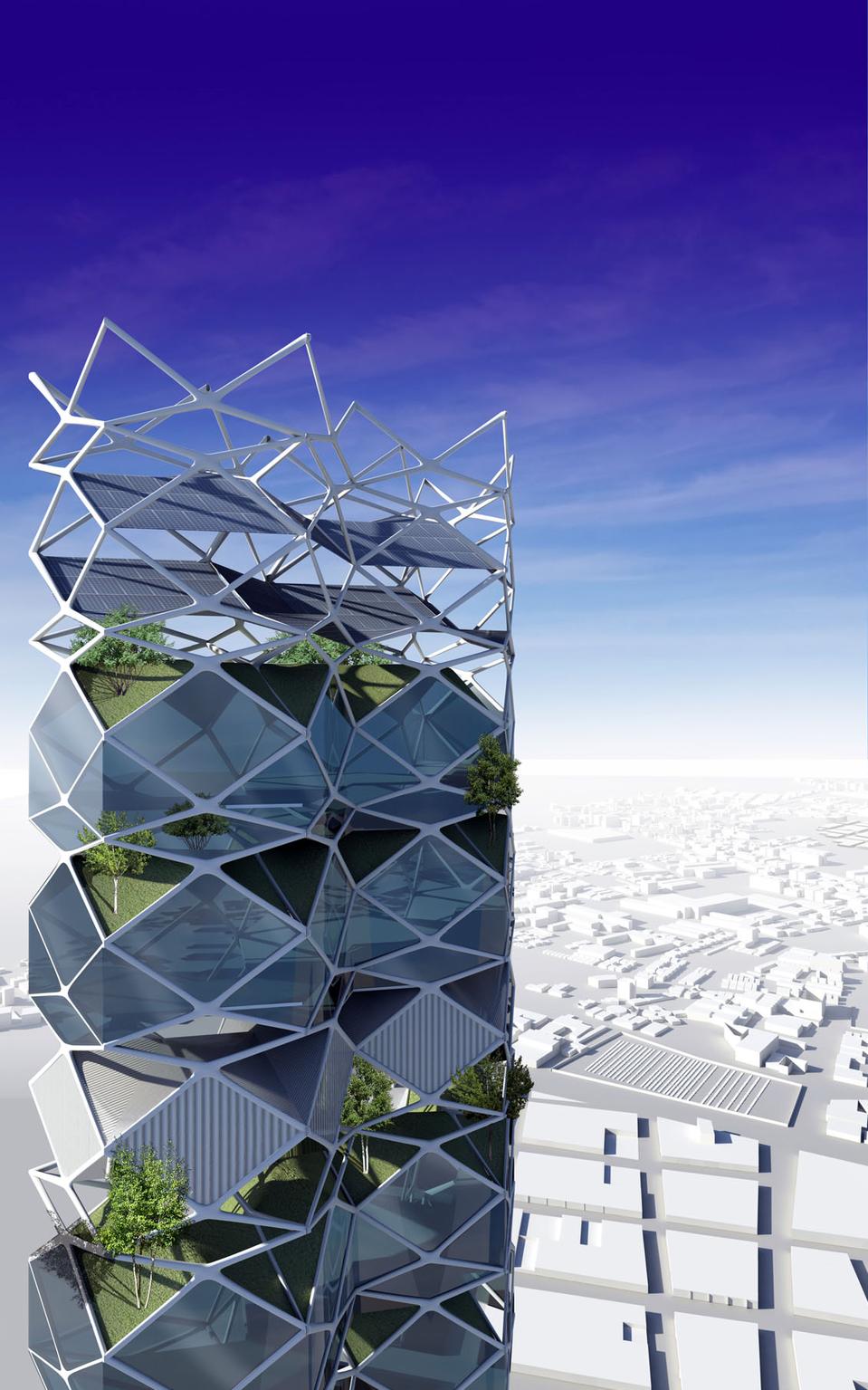

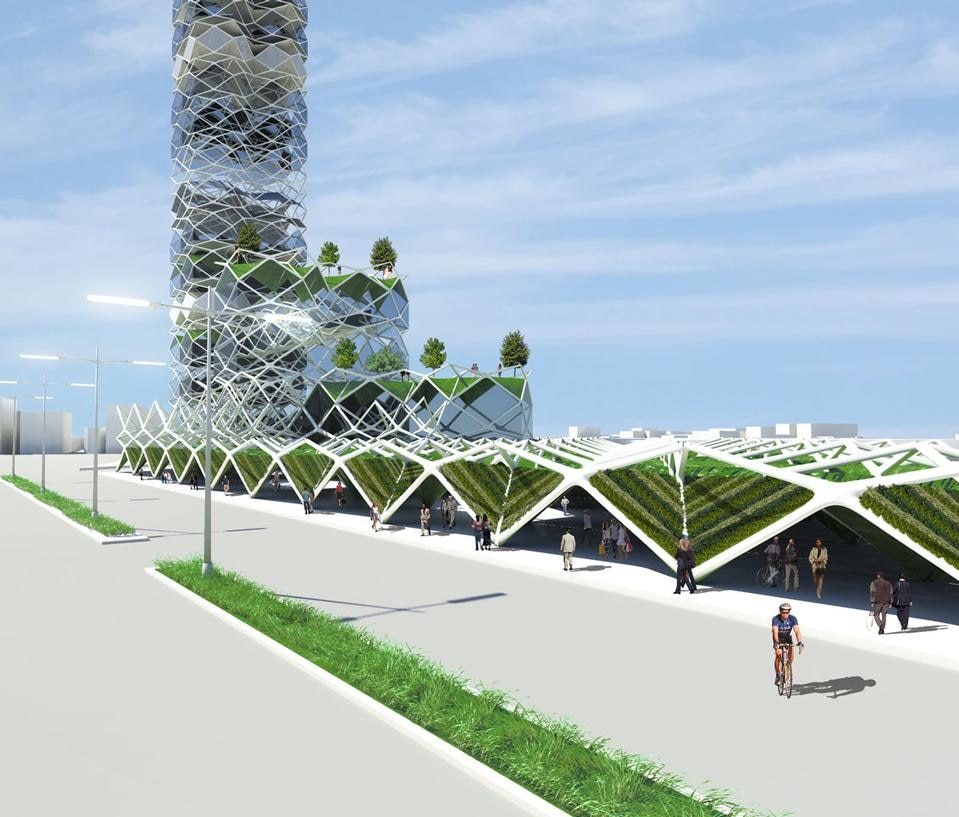

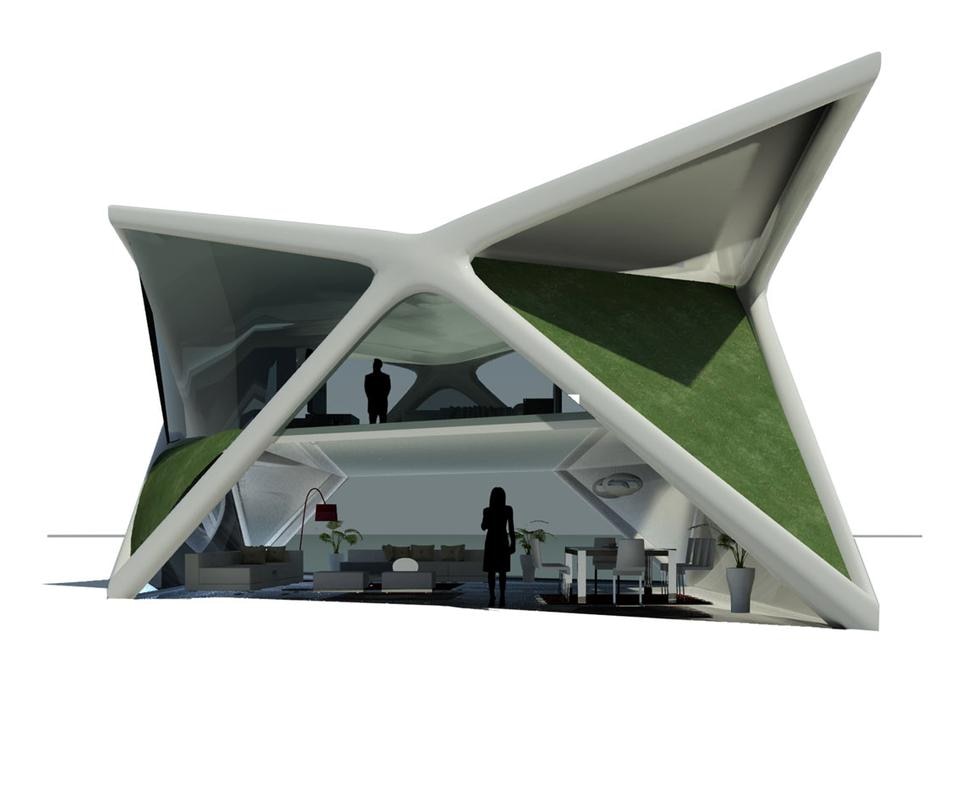

Facendo questa breve selezione di architetture 'verdi' rivolte al futuro, sono stato immediatamente colpito dal fatto che molti dei progettisti che stanno lavorando in questa direzione sono di origine asiatica, e più precisamente coreana. Viene da pensare che lo stesso sistema di pensiero che ha portato Bose a non fermarsi di fronte alle divisioni disciplinari stia portando gli architetti orientali a usare disinvoltamente le piante in architettura. Nelle proposte di Kyungam, MAD, Mass Studies, Unsangdong è evidente una grande carica utopica, quasi la volontà di creare nuovi mondi. Diverso l'atteggiamento dei francesi; il lavoro di François Roche presuppone quella grande e raffinatissima tradizione che ha fatto della Francia un modello per chi si occupa di paesaggio e di verde tecnico, mentre nelle proposte immaginifiche e futuristiche di Vincent Callebaut s'intravede una cultura cinematografica dell'immagine. Uno spirito più pragmatico è visibile nel progetto italiano dello Studio Iosa Ghini per un parcheggio a Roma. Non è un caso che le torri verdi degli olandesi MVRDV abbiano vinto un concorso a Seoul, e che gli inglesi Grant Associates e Wilkinson Eyre Architects propongano i loro giardini tecnologici per la baia di Singapore. L'Oriente è la palestra delle nuove utopie insieme a Dubai, vero luogo dell'immaginario architettonico di questo inizio secolo, dove trovano spazio i progetti di grandi gruppi internazionali come lo Studio Atkins.

Ho sperimentato concretamente quanto sia difficile far dialogare insieme architettura, agraria, botanica, florovivaismo. È un'impresa la cui attuazione richiede veramente una forte motivazione. Gli operatori, nel migliore dei casi, si guardano con diffidenza, ognuno arroccato sulle 'conquiste' della propria disciplina, ognuno con il proprio linguaggio particolare. Qui è richiesto lo stesso sforzo che Bose implicitamente chiese agli scienziati inglesi, quello di abbandonare i confini disciplinari per andare verso una diversa concezione del reale o, se vogliamo restringere il campo d'azione, dello spazio abitato dall'uomo dove non ci sia più contrapposizione fra natura e architettura; un'idea di luogo in cui la vita vegetale torni a essere quello che è stata per noi umani per oltre 9/10 della nostra esistenza sulla Terra, cioè il nostro vero ambiente e come tale quello che più riesce a soddisfare le nostre esigenze.

Un grande tema di questi anni è lo sviluppo di coltivazioni urbane. Qui vediamo le vertical farm del canadese Scott Romses, dei francesi Atelier Soa e degli italiani Studiomobile, palesemente debitori delle atmosfere di Flash Gordon. Il rapporto di dipendenza di noi umani dall'elemento vegetale diventa evidente e con esso la relazione, molto meno scontata, fra agricoltura e architettura, fino a oggi due zone in netta contrapposizione, che ora invece s'intersecano e si uniscono. D'altra parte basta scavare solo un po' nell'origine mitologica di entrambe, per trovarsi di fronte a una sostanziale unità. Così come nella fondazione di ogni spazio umano, che sia una città o un edificio, "l'agricoltura in origine fu percepita come un atto violento, in quanto l'uomo, praticandola, brutalizzava la natura, sua madre, e la dominava, al contrario di ciò che avveniva con l'orticoltura, che è una collaborazione intima, pacifica e addirittura simbiotica con la terra-nutrice".