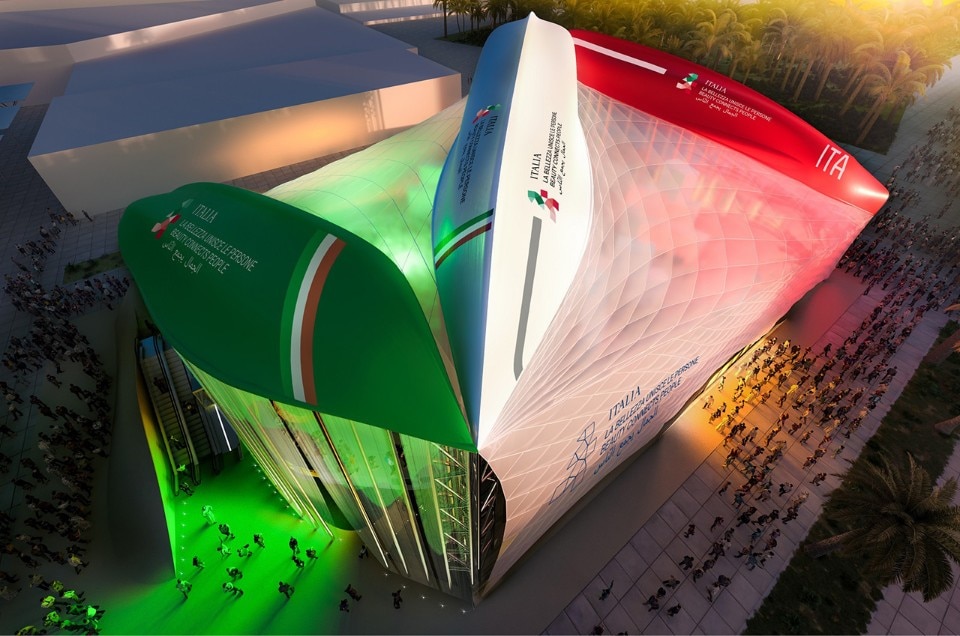

Una notte buia e tempestosa, così inizia ogni buon racconto. Sarà una notte buia e tempestosa quella in cui i tre scafi di fabbricazione italiana, le tre caravelle dell’economia circolare, approderanno a Dubai per essere poi ribaltati e andare a costituire le coperture del futuro padiglione Italia di Expo 2020?

Tempestosa è stata di sicuro la settimana che ha seguito l’annuncio del progetto vincitore di Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria (davanti alle proposte dei gruppi di Gianluca Peluffo e Dodi Moss, comprendente quest’ultimo anche l’artista Edoardo Tresoldi).

Tempestosa l’accoglienza della scelta retorico-progettuale dei tre scafi capovolti — unico punto tra i pochi rivelati a poter colpire un più ampio pubblico — sommerso da critiche della massima inopportunità, perlomeno storica. Rappresentare con barche ribaltate un paese attualmente nel pieno delle più dure polemiche in fatto di politiche antimigratorie, implicitamente ed esplicitamente legate alla recente e pressoché ininterrotta serie di naufragi nel Mediterraneo, appare chiaramente ai più, in tempi di strapotere della comunicazione visuale istantanea, come un vero e proprio passo falso comunicativo.

Una Babele di incomunicabilità ha finito per confondere i confini

In generale, una Babele di incomunicabilità dove il dibattito, principalmente divampato sui social, ha finito per confondere i confini tra la critica al progetto e la critica all’idea comunicativa.

Vero, forse la sostanziale italo-italianità della questione è da rilevare, ma proprio da questa Babele si distilla il punto critico più formidabilmente arduo da digerire, almeno per i critici: il fatto cioè che di questa/e architettura/e è difficile — se non direttamente innecessario — fare una critica strettamente architettonica.

La domanda prioritaria, infatti, più che esplorare forme e immagini (poche, ancora, in circolazione) va a come sia potuto accadere un simile cortocircuito esattamente su quel piano che aveva assunto la vera centralità, almeno nel caso di questa commessa: il piano della comunicazione. Tutta la struttura del processo, e tutto il dibattere sui suoi esiti ci mettono davanti ad un generale set back dello spazio a favore della pura comunicazione. Invitando cortesemente l’uditorio a non attivare il classico arenamento preventivo della discussione tra sofismi e sabbie mobili quali “ma cos’è lo spazio” e simili.

Parlare qui di spazio non è parlare di architettura come appartenenza professionale: spazi efficacissimi sono stati concepiti e realizzati da persone che di base architetti non sono — Olafur Eliasson, James Turell, financo Dan Graham e oltre. Anzi, l’architettura come autoreferenziale dibattito di disciplina non può che trarre giovamento e rinnovamento dalle continue randellate che mercati, pianeta, società (realtà, in fin dei conti) le amministrano pressoché quotidianamente.

Per dire che qui si vuole parlare di spazio, è giusto confessare che a parlare è un hooligan estemporaneo (per ragioni anagrafiche) di spazialità pure, esperienziali e non poi così irrealizzabili come quelle proposte da Costantino Dardi per l’expo di Osaka 70; e chi dovesse eccepire sulla facilità di parteggiare per opere non realizzate, potrà apprezzare invece come la soluzione poi realizzata da studio Valle fosse tutt’altro che pavida o priva di un programma di spazi.

Lo spazio latita, a poco servono i riferimenti del bando al giardino italiano, tutto si fa narrazione di valori più o meno attuali da attribuire all’immagine dello Stato committente

Cinquant’anni dopo, lo spazio latita, a poco servono i riferimenti del bando al giardino italiano, tutto si fa narrazione di valori più o meno attuali da attribuire all’immagine dello Stato committente.

Vero, da quasi sempre o almeno da tempo l’architettura è comunicazione. Vero, i decenni recenti hanno segnato ascesa e successo di posizioni per le quali ogni architettura è prima di tutto un simbolo. Vero che anche un po’ prima, a dirla tutta, il caractère di enciclopedica memoria era per un edifico la capacità di esprimere visualmente sua funzione e ruolo sociale. Vero altresì che sarebbe più corretto dire che lo faceva spazialmente, attraverso distribuzione e proporzione dei suoi spazi ed elementi costitutivi.

Viene quasi però da chiedersi se la forma del padiglione, dell’edificio coi dentro, i fuori, i chiusi, gli aperti, etc. sia poi la più indicata, ormai, per veicolare i messaggi proposti, espletare una funzione performabile con pari o maggiore efficacia da un interfaccia video o generalmente media. Forse l’illustre bisavola da svegliare nel pieno della pennichella per un confronto non è tanto la reticolare di Dardi quanto la infamous piramide di Panseca, quell’oggetto interscalare e leggermente interstellare che appeso alle coperture dell’ex Ansaldo di Milano nel 1989 proiettava i discorsi e gli spazi congressuali dell’acme socialista nella sfera della pura comunicazione; un’architettura fatta per la comunicazione, iconica in virtù del suo essere fatta di comunicazione, non solo in virtù del revival italo disco che sta oggi riunificando il vecchio continente.

Progetti di Gianluca Peluffo

È proprio lo spazio come veicolo di esperienze che sta a zero, l’intero processo è trasferito nell’ambito della comunicazione, a partire dai forti requisiti retorici ormai quasi automaticamente necessari per collocarsi in simili competizioni fino a ciò con cui si intende soddisfarli, ossia i riferimenti continuamente invocati e i dispositivi di narrazione prima di tutto visuale che fatalmente vanno a guadagnare il proscenio davanti a un pubblico ben ampio, e per fortuna tutt’altro che settoriale.

È chiaro che, sic stantibus rebus, processo e progetto si sottraggono all’analisi dei soli strumenti intellettuali dell’architettura: il dispositivo comunicativo caratterizzante ciascun progetto (gli scafi e l’architettura circolare, le riprese del passato della città italiana o della bellezza dei suoi monumenti) rimane come core del progetto stesso e unico suo aspetto – almeno finora – diffuso.

È chiaro che, sic stantibus rebus, nel momento in cui tali dispositivi vanno a creare il corto circuito comunicativo all’origine delle recenti polemiche, costruire argomentazioni e discussioni altre è perlomeno complesso, nel momento in cui più deboli sono gli argomenti che vengono in soccorso sul fronte dello spazio.

Non possiamo più davvero far valere un’opinione architettonica capace di avere una valenza anche per i non-insider, fino a che non ci si può confrontare su una proposta fatta di programma di funzioni ed esperienze, e di sua concreta traduzione in spazi. Forse allora si potrà ritrovare quel common ground, quella lingua comune che consentirà a tutti, costruttori, visitatori financo recensori di queste grandi expotorri di Babele di esperire e, sia mai, discutere, qualcosa di nuovo.