di Luca Avigo

“La vittoria del capitalismo non è consistita nel rivendicare con sicurezza il futuro, ma nel negare che un futuro sia possibile. Tutto ciò che possiamo aspettarci, ci è stato fatto credere, è solo più dello stesso — ma su schermi a risoluzione più alta e con connessioni più veloci”. È forse proprio per questa profezia di Mark Fisher che, dalla sua prematura scomparsa nel 2017, all’età di 48 anni, il mondo è diventato sempre più fisheriano.

Nei suoi nemmeno vent’anni di acuta e accanita critica culturale, Fisher ha teorizzato l’impossibilità di immaginare alternative sistemiche, la depressione come condizione “collettiva deliberatamente coltivata dal potere” e non come patologia privata, la precarietà normalizzata, la nostalgia come forma culturale dominante. Elementi che sembrano consolidarsi di anno in anno, nonostante – o forse proprio attraverso – fratture come la pandemia o l’avvento dell’intelligenza artificiale. Viviamo, per dirla con lui, in un “crashed present”, un presente schiantato, “disseminato di macerie ideologiche di futuri falliti”.

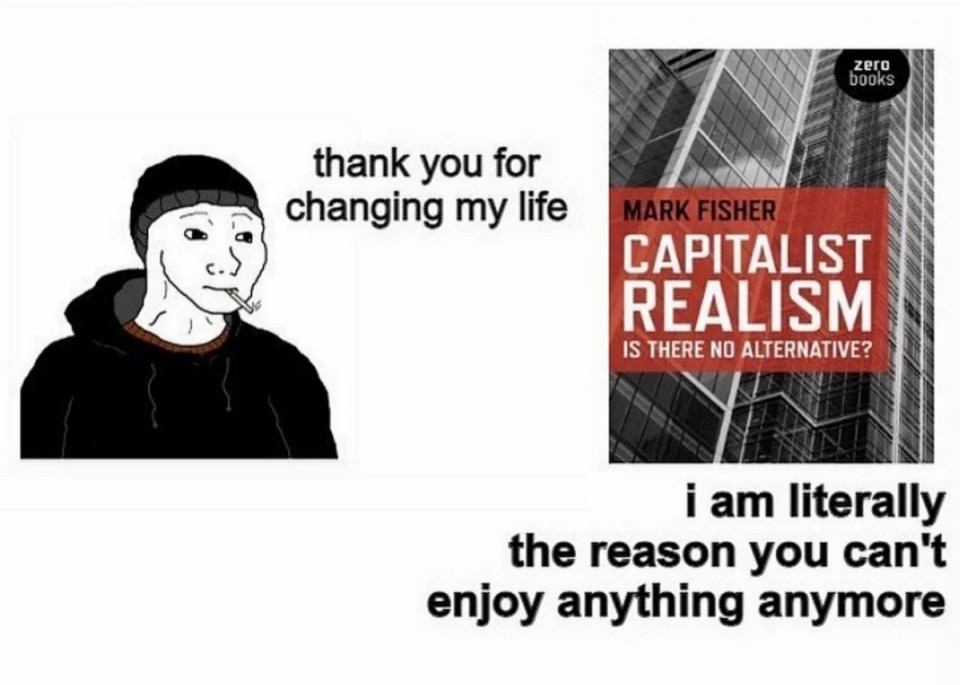

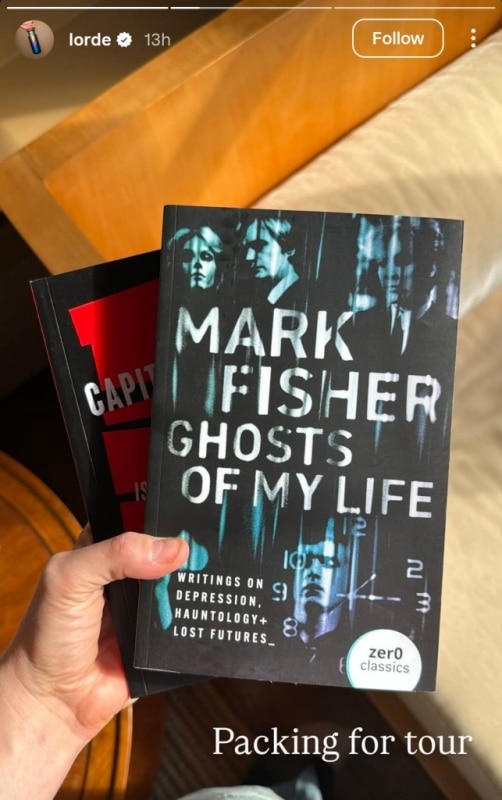

Non stupisce allora che, negli anni successivi alla sua morte, la ricezione della sua opera “sia esplosa. Molti lavori sono stati tradotti in altre lingue, e i PDF circolano con sempre maggiore intensità”, mi racconta Macon Holt, suo ex dottorando e oggi docente, autore di Pop Music and Hip Ennui. A Sonic Fiction of Capitalist Realism. Secondo Gianluca Didino, autore della postfazione italiana di The Weird and the Eerie, Fisher “è stato santificato (e forse martirizzato) molto in fretta: dopo la morte è diventato rapidamente pop. Oggi è un riferimento quasi dato per scontato”. Anche Domus lo ha citato più volte: nel 2022 sui Moon Boot e la stratificazione dei revival, nel 2023 sul caos degli uffici open space, e due mesi fa sull’ennesima proliferazione di film sui vampiri.

Mark aveva una capacità rara di vedere le cose con chiarezza [...] Vedere le cose con chiarezza può portare chiunque alla disperazione.

Simon Reynolds

L’ultima manifestazione di questo fenomeno è il documentario We Are Making a Film About Mark Fisher, realizzato da Sophie Mellor e Simon Poulter “with no budget, no studio backing and no institutional permissions”. Per Holt il film è “super impressive”; Didino non l’ha ancora visto, ma mi confida che “mi ha fatto ridere che il trailer inizi nel tunnel che percorro ogni giorno in bici per andare al lavoro, e non è un luogo così distopico come sembra”. Mattie Colquhoun, editor delle Postcapitalist Desire Lectures e autrice di Egress: On Mourning, Melancholy and Mark Fisher, mi spiega come “l’idea di un film in-progress, condiviso e adattato attraverso i social media, sia nuova e parli direttamente alla sensibilità di Fisher come blogger”. Simon Reynolds, leggendario critico musicale e compagno di strada di Fisher dai tempi di K-Punk, mi dice invece che “Mark avrebbe apprezzato il fatto che il film funzioni come una sorta di poema tonale, più che come una faticosa esposizione lineare delle sue idee”.

Se Fisher avvertiva che “coloro che non ricordano il passato sono condannati a farselo rivendere in eterno”, Mellor e Poulter rispondono che “il film non è nostalgia. Fisher metteva in guardia da essa. È un’evocazione di futuri promessi e falliti. E, così facendo, diventa una sorta di gruppo di lavoro per il sogno collettivo – un antidoto alla macchina dello doom scroll del realismo capitalista [per] rifiutare il flusso di miseria e tornare all’azione. Rivolgersi gli uni agli altri, ponendo nuove (vecchie) domande”. Non un film su Fisher, dunque, ma il sintomo di un bisogno collettivo di tornare a lui.

Per capire perché Fisher continui a tornare, bisogna capire da dove è venuto. Tutto iniziò nel 1995, quando Fisher prese parte a un esperimento che mirava a spingere la nascente cultura tecnoutopica verso estremi più ambigui e perturbanti: la Cybernetic Culture Research Unit (Ccru) dell’Università di Warwick. Un laboratorio di ricerca anti-accademico e controverso, in cui filosofia continentale, cultura rave, fantascienza, teoria del caos ed esoterismo convivevano in un impasto distopico e nichilista. Quando, già nel 2003, l’esperimento fu respinto dall’università, Fisher inaugurò il blog K-Punk, destinato a diventare uno snodo centrale della critica culturale online. È qui che confluì la sua eccitazione per il futuro — l’idea che ciò che non è ancora possa irrompere nel presente e modificarlo, ciò che la Ccru chiamava iperstizione — ma, gradualmente, anche la consapevolezza della sua progressiva scomparsa, sostituita da un presente che si ripete senza fine. Prendono così forma il suo stile e il suo lessico più riconoscibili: come hauntology, termine mutuato da Derrida per descrivere un immaginario infestato da fantasmi di stili passati e possibilità negate; e realismo capitalista, la constatazione che “il capitalismo occupi tutto l’orizzonte del pensabile”, con le conseguenti ricadute fisiche e psicologiche sull’individuo.

Si è detto spesso che l’attrattiva di Fisher stesse nella capacità di intrecciare cultura popolare e vita quotidiana con concetti filosofici e teoria politica. Ed è vero: dai film di Christopher Nolan a Star Wars, dai Nirvana a Drake — sì, quel Drake, citato in apertura di Spettri della mia vita (“Sometimes I feel like Guy Pearce in Memento”) — Fisher rendeva il pensiero immediatamente accessibile. Se il pop è il punto d’incontro tra prodotto capitalista e percezione collettiva, Fisher lo ha compreso e restituito al meglio. Come mi ha detto Gavin Butt, co-curatore con lui di Post-Punk Then and Now, Fisher “era un modello di ciò che un intellettuale pubblico poteva, e può ancora, essere: uno scrittore brillante e fluido, capace di rendere stranianti le forme di attenzione e distrazione della cultura tardo-capitalista”.

C’è anche una strana forma di disincarnazione che avviene con il lavoro di Mark, come accade a molti autori dopo la morte.

Macon Holt

Eppure, più ci si addentra nel suo pensiero, più appare chiaro quanto il ruolo di critico culturale gli stesse stretto. Ogni riferimento pop, ogni citazione a portata di mano, cela l’inafferrabilità di Fisher, quel baratro vertiginoso condiviso da così tanti ma che prima di lui era forse impossibile da definire. “Il fascino di weird ed eerie”, scriveva, “non è sintetizzabile nell’idea che ricaviamo piacere da ciò che ci spaventa. Ha piuttosto a che vedere con l’attrazione per l’esterno, per ciò che sta al di là della percezione, della conoscenza e dell’esperienza comune”. È qui che risiede il suo magnetismo: sempre più prossimo al nostro presente, sempre più relatable, ma al tempo stesso irriducibile e inafferrabile, fino al tragico epilogo che sembra negare definitivamente una comprensione.

Fisher è spesso ricordato per la sua battaglia con la depressione, culminata nel suicidio. È un dato ineludibile, ma riduttivo. Come mi ha detto Mattie Colquhoun, la sua figura ricorda quella di Walter Benjamin: “un critico indispensabile del proprio mondo, divenuto al tempo stesso una delle sue grandi tragedie”. Anche Simon Reynolds conferma che “Mark aveva una capacità rara di vedere le cose con chiarezza, il che significa inevitabilmente riconoscere l’oscurità all’opera nel mondo, tutte le forze che distruggono l’anima. Vedere le cose con chiarezza può portare chiunque alla disperazione”. Ma, ed è qui che nasce la tensione vitale che rende il suo pensiero ancora attuale, “allo stesso tempo Mark era capace di un entusiasmo straordinario […] poteva esaltarsi per opere molto mainstream come i film di Hunger Games o la hit di Lily Allen The Fear. Tutto ciò che dicesse ‘il modo in cui viviamo è folle e ingiusto e ci rende miserabili, ci dev’essere una via migliore’”. Se da un lato, prosegue Reynolds, “era un grande sostenitore della necessità della critica e della negatività”, dall’altro lo era proprio in virtù di una fiducia radicale nella possibilità del cambiamento.

Così la sua filosofia continua a risuonare, non tanto per i concetti ormai canonizzati o per i riferimenti pop, quanto come invito a resistere al presente, a credere in un’alternativa e a riattivare il potenziale dell’inquietudine in un tempo in cui essa è ovunque ma paralizzata. Per questo leggere oggi un libro spietato e amaro come Realismo capitalista può “ridare speranza proprio quando ero ormai prossimo alla disperazione”, come ha scritto Alex Niven in una lettera a Fisher che non ebbe mai il coraggio di spedire ma che pubblicò alla notizia della sua morte: “mi sono sentito come se fossi tornato a respirare dopo aver passato troppo tempo sott’acqua”, conclude.

Il film non è nostalgia. Fisher metteva in guardia da essa. È un’evocazione di futuri promessi e falliti.

Sophie Mellor & Simon Poulter

È significativo che, dopo la sua morte, i suoi studenti abbiano dipinto sulla biblioteca della Goldsmiths — l’università dove insegnava — una sua frase in segno di omaggio collettivo, ed è ancor più significativa la forza vitale della frase stessa: “la politica emancipatoria deve sempre distruggere l’apparenza di un “ordine naturale”, deve rivelare che ciò che viene presentato come necessario e inevitabile è in realtà una mera contingenza, così come deve rendere raggiungibile ciò che prima era ritenuto impossibile”.

“C’è anche una strana forma di disincarnazione che avviene con il lavoro di Mark, come accade a molti autori dopo la morte”, mi dice Macon Holt. “Per chi si è avvicinato alla sua opera dopo il 2017, esisterà sempre una componente mitologica, potente ma anche pericolosa. […] Più le sue analisi risultano attuali, più diventa importante lasciare andare il mito, per continuare a pensare con, attraverso e oltre il suo lavoro”. Non per commemorarlo, ma per usarlo. Perché, conclude Holt, “il punto della sua scrittura non è esaminare il mondo, ma aiutarci a cambiarlo insieme”.

In questo senso, Fisher non è una reliquia né un’icona pop. È uno spettro attivo. Le sue idee ci infestano non perché appartengano al passato, ma perché il mondo che aveva diagnosticato è diventato il nostro. Continuare a leggerlo oggi non è nostalgia: è un esercizio di riattivazione. Per assurdo, è speranza.